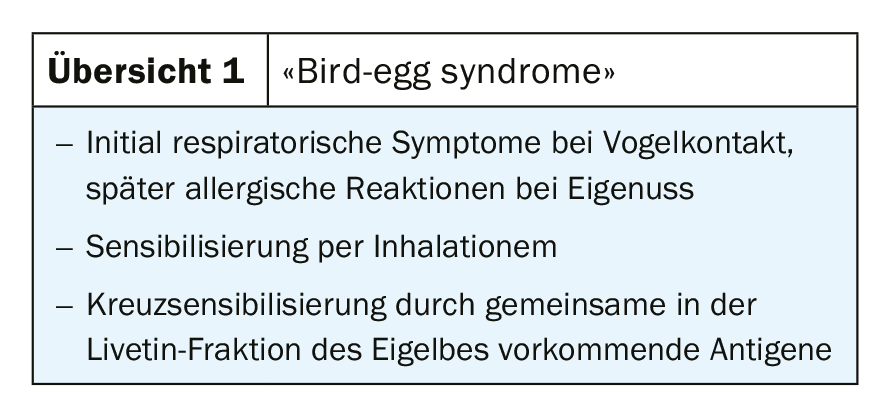

Le “Bird-egg syndrome” a été décrit en 1988 par Mandallaz et al. décrite en 1990 par de Blay et al. confirmé par une casuistique. L’inhibition du RAST a permis d’étayer l’hypothèse selon laquelle cette pathologie est causée par une sensibilisation croisée, les principaux antigènes à réaction croisée étant présents dans la fraction de livétine du jaune d’œuf.

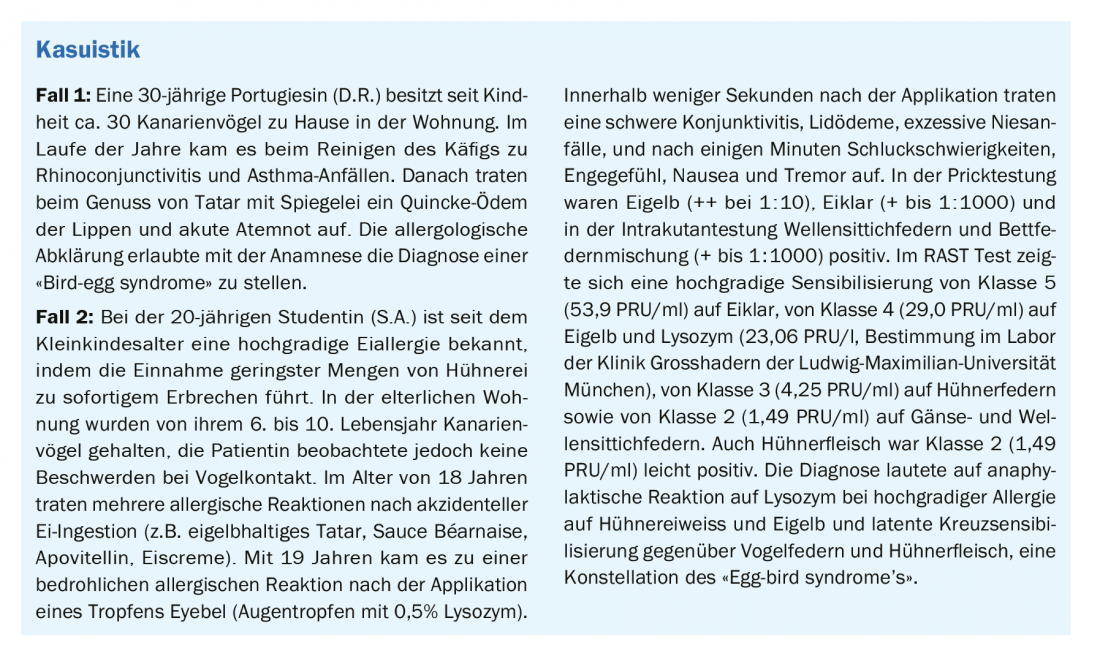

Antécédents : J. Marc, un garçon de 11 ans, présentait une allergie sévère aux œufs de poule depuis sa plus tendre enfance. Lors de la première administration de jaune d’œuf à l’âge de 5 mois, un flush généralisé accompagné d’urticaire s’est immédiatement produit. Les mêmes symptômes avec œdème de Quincke sont apparus un mois plus tard après l’ingestion d’un œuf. Depuis lors, un régime sans œufs a été systématiquement suivi. Les petites erreurs de régime, comme manger un biscuit ou une part de gâteau glacé au jaune d’œuf, ont entraîné des récidives. Plus tard, des symptômes d’allergie sont également apparus après avoir mangé de la viande de poulet. Au cours de la scolarité, les plaintes de pollinose se sont développées au cours des mois de juin et juillet.

En cas de contact de courte durée avec des oiseaux, par exemple chez des proches, aucun symptôme n’est apparu. Par la suite, la famille a acheté des perruches. Des problèmes respiratoires (rhinite, asthme) sont apparus, notamment lors du nettoyage de la cage, si bien que la famille a été contrainte de se séparer des perruches. Le médecin généraliste l’a adressé au service d’allergologie de l’USZ à l’adresse suivante : .

Bilan allergologique

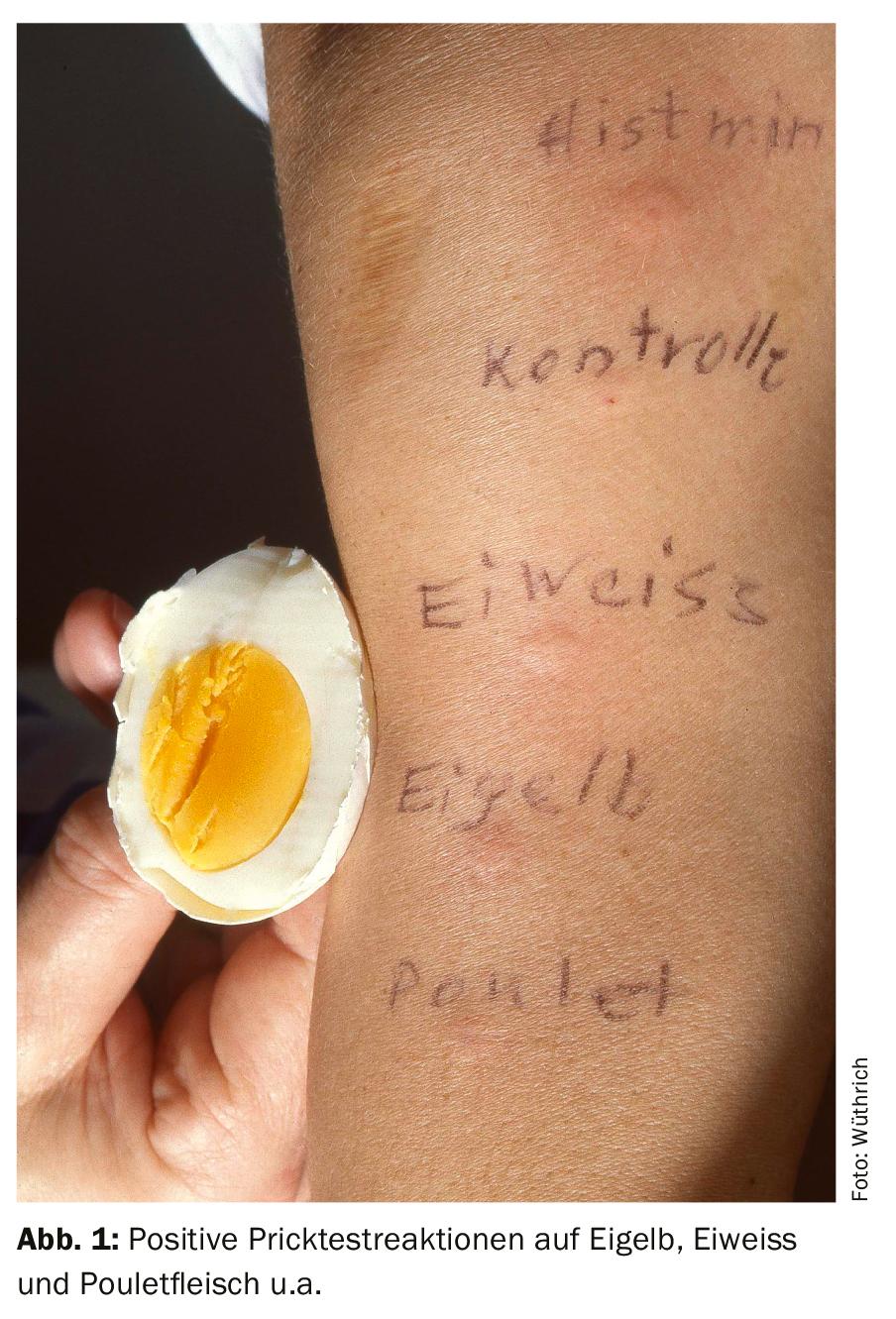

Les prick-tests cutanés ont mis en évidence une sensibilisation au jaune et au blanc d’œuf (figure 1), au mélange de plumes (plumes de poulet, d’oie et de canard), à la viande de poulet et au pollen de graminées et de seigle.

Le dosage des IgE spécifiques (RAST) a donné des résultats très fortement positifs de classe 5 pour le jaune d’œuf et les plumes de poulet et de classe 4 pour le blanc d’œuf de poule, l’ovalbumine, la livétine et la viande de poulet. ainsi que des résultats positifs au RAST de classe 3 pour le lysozyme et les matières fécales de perruches, les plumes d’oie et les dépouilles n’étant que légèrement positives, les plumes de perruches et les protéines sériques de perruches négatives.

Diagnostic

- “Syndrome de l’œuf d’oiseau avec urticaire généralisée et œdème de Quincke après une allergie respiratoire aux fientes de perruches.

- Allergie à la viande de poulet

- Rhinoconjonctivite pollinique au pollen de graminées

Commentaire

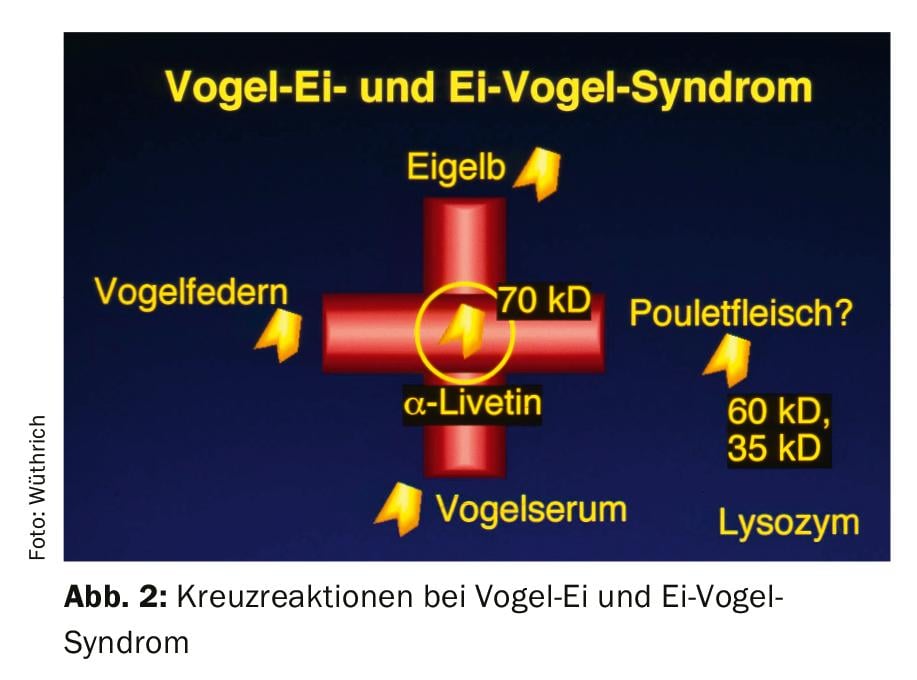

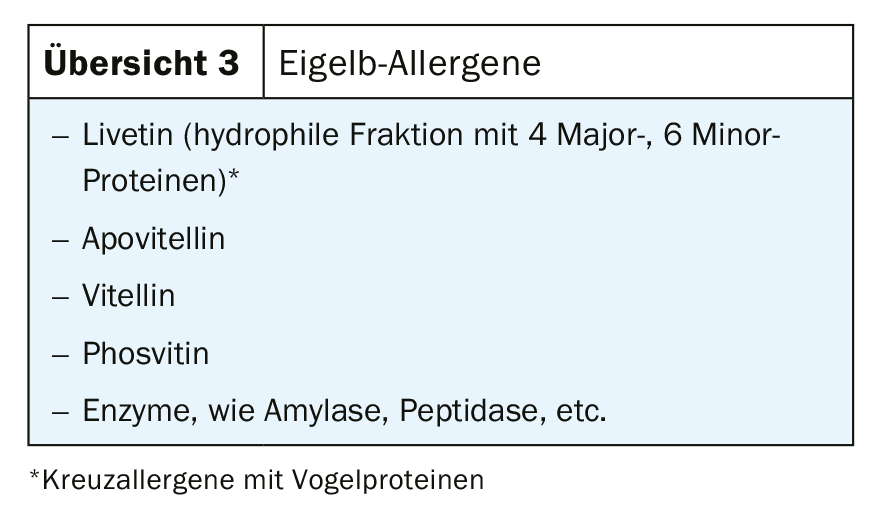

Le “Bird-egg syndrome” a été décrit en 1988 par Mandallaz et al. [1] et en 1990 par de Blay et al. [2] sur la base d’une casuistique de 4 cas. L’inhibition du RAST a permis d’étayer l’hypothèse selon laquelle cette pathologie est due à une sensibilisation croisée, c’est-à-dire à la formation d’anticorps contre des déterminants antigéniques communs présents dans le jaune d’œuf, les plumes et les fientes d’oiseaux, les principaux antigènes à réaction croisée étant présents dans la fraction de livétine du jaune d’œuf. En 1985 déjà, De Maat et al. ont mis en évidence une relation de cause à effet entre l’allergie au jaune d’œuf et la sensibilisation aux protéines de sérum d’oiseau. vers [3]. La livétine, décrite pour la première fois en 1908 [4], est la fraction hydrophile du jaune d’œuf. La livétine est constituée de plusieurs composants protéiques – 6 composants majeurs et 4 composants mineurs – et est classée en α-, β-, et γ-globulines en fonction de leur mobilité électrophorétique.

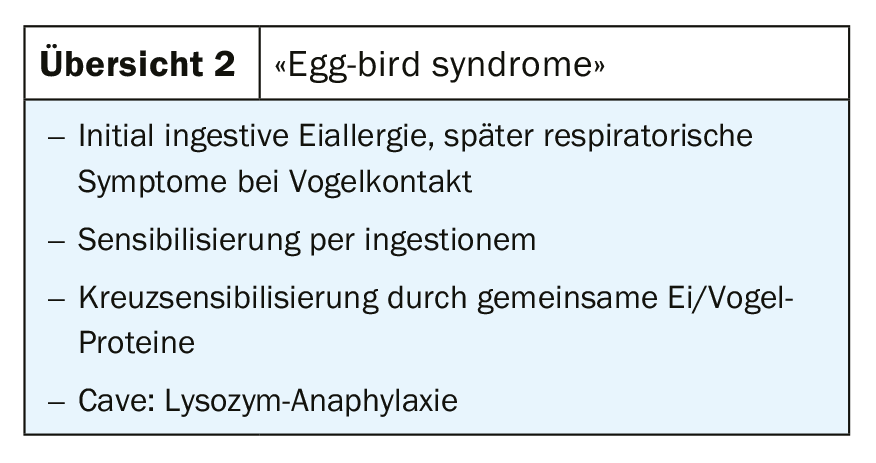

Les composants du sérum d’oiseau dans la fraction de livétine identifiés sont l’albumine, la transferrine et les γ-globulines [5,6]. Cela permet d’expliquer la sensibilisation croisée entre les protéines de sérum d’oiseau et le jaune d’œuf. (Aperçu 1), (Cas 1, encadré). Dans notre cas, il s’agit en revanche d’une sensibilisation croisée entre les protéines d’œuf et les protéines aviaires, dans le sens d’une “Egg-bird syndromes” [7] (Aperçu 2). Les allergènes présents dans le jaune d’œuf sont Aperçu 3 (Fig. 2).

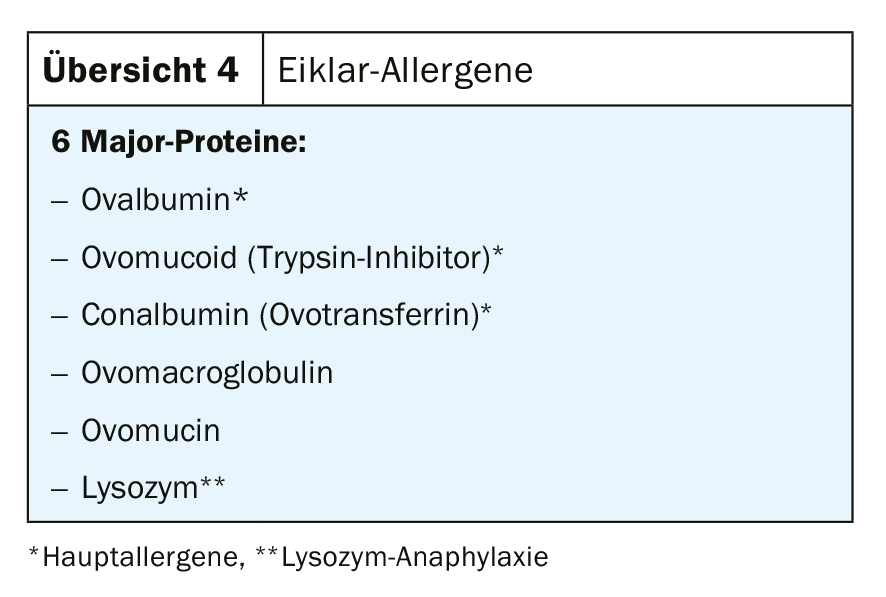

L’allergie aux œufs de poule apparaît souvent dans la petite enfance. Une étude menée à Aarau et à Lucerne a porté sur 151 nourrissons et enfants (âge moyen : 1,9 an) chez qui une allergie alimentaire (NMA) avait été diagnostiquée, l’œuf de poule étant le déclencheur le plus fréquent (23,7%) [8]. Chez les nourrissons (jusqu’à 12 mois), le lait de vache était l’aliment le plus fréquemment responsable d’allergies (37,9%), suivi de l’œuf de poule (31,0%) et du blé (10,3%). 2. et dans le 3 ans, l’œuf de poule (27,9%), le lait de vache (20,5%), la noisette (13,1%) et déjà l’arachide (10,7%). L’allergie aux œufs de poule survient principalement chez les nourrissons de parents atopiques et correspond à une NMA de type A selon Pichler [9]. Dans l’enfance, l’allergie aux œufs de poule est principalement due à une sensibilisation aux protéines de l’œuf, principalement l’ovalbumine, l’ovomucoïde et la conalbumine (tableau 4). [10]. Une sensibilisation simultanée au jaune d’œuf – comme dans notre cas décrit ci-dessus – ne se produit généralement qu’en cas d’allergie de haut niveau à l’œuf. Le lysozyme est un composant de la protéine d’œuf de poule (environ 9 g/l) et est également présent sous forme de traces dans le jaune d’œuf. Il s’agit d’une protéine basique de 129 acides aminés qui possède des propriétés lytiques sur les parois des cellules bactériennes. Elle est également appelée muramidase. Contrairement aux principaux allergènes protéiques que sont l’ovalbumine, l’ovomucoïde et la conalbumine, le lysozyme est généralement considéré comme un allergène faible. Cependant, nous avons rapporté un cas d’allergie de haut niveau au lysozyme [7], décrit comme le cas 2 dans l’encadré.

Dans le cas du “Egg-egg syndrome” décrit pour la première fois par notre groupe de travail [11], une allergie avec rhinoconjonctivite et asthme aux aérosols d’œufs, à la poussière de blanc d’œuf ou aux sprays d’œufs a d’abord été acquise par inhalation sur le lieu de travail, p. ex. dans une boulangerie ou une pâtisserie industrielle. Sur 4 boulangers et 2 pâtissiers examinés, présentant une allergie respiratoire à l’œuf et une sensibilisation à différentes protéines d’œuf, 3 d’entre eux ont par la suite développé des symptômes allergiques après avoir consommé des plats à base d’œufs. Avant l’apparition de l’allergie respiratoire, ils pouvaient tolérer les œufs sans problème.

Littérature :

- Mandallaz MM, de Weck AL, Dahinden CA : Syndrome de l’œuf d’oiseau. Réactivité croisée entre les antigènes d’oiseaux et les livétines d’egg-yolk dans l’hypersensibilité médiée par les IgE. Int Arch Allergy Appl Immunol 1988 ; 87 : 143-150.

- Blay F, de, Hoyet C, Bessot JC, Thierry R, Pauli G : Sensibilisation respiratoire aux protéines aviaires associée à une allergie à l’œuf. Rev fr Allergol 1990 ; 30 : 97-102.

- De Maat-Blecker F, van Dijk AG, Berrens L : Allergy to egg yolk possibly induced by sensitization to bird serum antigens. Ann Allergy 1985 ; 54 : 245-248.

- Plimmer RHA : The proteins of egg-yolk. J Chem Soc 1908 ; 93 : 1500-1506.

- McIndoe WM, Culbert J : L’albumine plasmatique et d’autres protéines de la livétine dans le jaune d’œuf de la poule domestique (gallus domesticus). Int J Biochem 1979 ; 10 : 659-663.

- Williams J : Protéines sériques et les livetines du jaune d’œuf de poule. Biochem J 1962 ; 83 : 346-355.

- Wyss M, Huwyler T, Wüthrich B : “Bird-egg” et “egg-bird syndrome”. Sensibilisation croisée entre les protéines aviaires inhalées et ingérées. Allergologie 1991 ; 14 : 275-278.

- Ferrari G, Eng P : IgE-mediated food allergies in Swiss infants and children. Swiss Med Wkly 2011 ; 141:w13269.

- Pichler WJ : Allergies alimentaires à médiation IgE. Classification basée sur la voie de sensibilisation. Allergologie 1998 ; 21, 441-450.

- Hoffman DR : Identification immunochimique des allergènes dans le blanc d’œuf. J Allergy Clin Immunol 1983 ; 71 : 481-486.

- Leser C, Hartmann AL, Praml G, Wüthrich B : The “egg-egg” syndrome : occupational respiratory allergy to airborne egg proteins with consecutive ingestive egg allergy in the bakery and confectionery industry. J Investig Allergol Clin Immunol 2001 ; 11 : 89-93.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2020 ; 30(2) : 6-8