Fin mars, plus de 13 000 cardiologues du monde entier se sont réunis à Washington DC pour présenter et discuter des dernières avancées scientifiques dans le domaine de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies cardiovasculaires lors de la réunion annuelle de l’American College of Cardiology (ACC).

Parmi les points forts scientifiques de ce congrès figuraient des thèmes importants dans le domaine du traitement invasif des maladies cardiovasculaires et comprenaient le traitement par cathéter de la sténose sévère de la valve aortique (TAVI), le traitement endovasculaire de l’hypertension artérielle réfractaire et l’utilisation d’antagonistes directs de la thrombine au cours de l’intervention coronarienne primaire percutanée chez les patients présentant un infarctus aigu du myocarde avec sus-décalage du segment ST. Nous résumons ci-dessous les principales conclusions des résultats de l’étude “CoreValve U.S. Pivotal High-Risk”, de l’étude “Simplicity HTN-3” et de l’étude HEAT-PPCI (“How Effective are Antithrombotic Therapies in PPCI”).

Implantation de valve aortique par transcathéter avec la bioprothèse CoreValve

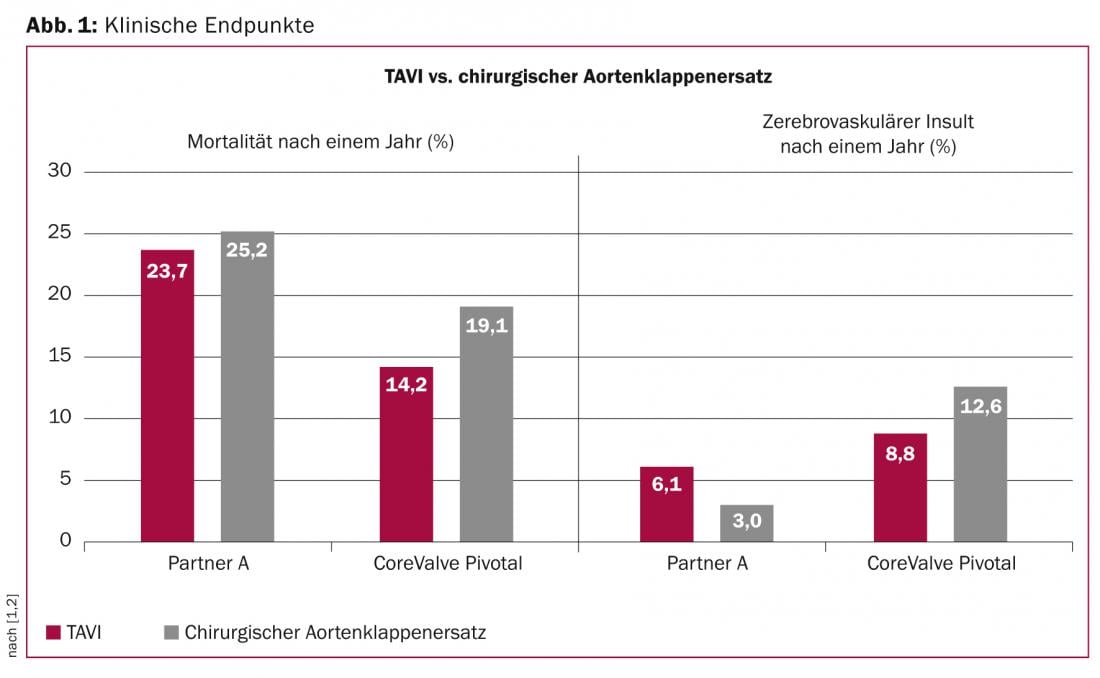

Le TAVI est le traitement établi des patients inopérables atteints de sténose aortique sévère symptomatique depuis la démonstration d’un avantage significatif en termes de survie dans une comparaison randomisée avec le traitement médicamenteux seul (mortalité dans PARTNER B : TAVI 30,7% contre 50,7% avec le traitement médicamenteux à un an, p<0,001). En outre, la première comparaison randomisée entre le remplacement valvulaire aortique chirurgical conventionnel et le TAVI (PARTNER A) a démontré un résultat équivalent chez des patients sélectionnés à haut risque (mortalité dans PARTNER A : TAVI 24,2% contre 26,8% pour la chirurgie à un an, p=0,44 [ITT]). Alors que cette comparaison a été effectuée avec la première génération de prothèse expansible par ballonnet Edwards Sapien, aucune donnée comparable n’était disponible jusqu’à présent avec la bioprothèse auto-expansible CoreValve de Medtronic. Les résultats de l’étude “CoreValve U.S. Pivotal” chez des patients sélectionnés à risque élevé, publiés simultanément à la présentation dans le New England Journal of Medicine, étaient d’autant plus attendus. La comparaison directe et randomisée entre le TAVI avec la prothèse auto-expansible CoreValve et le remplacement valvulaire aortique chirurgical a inclus 795 patients. Avec un risque de mortalité anticipé moyen de 7,4%, selon le score de risque STS, les caractéristiques cliniques des deux groupes de patients étaient équilibrées : 75% des patients avaient une maladie coronarienne concomitante, 13% des patients avaient un antécédent d’attaque cérébrale et 25% des patients avaient un antécédent d’infarctus du myocarde. Tous ont été évalués par une équipe cardiaque locale en tant que patients à risque élevé et se sont présentés dans plus de 85% des cas avec une classe NYHA III ou IV. A 30 jours, un taux de mortalité de 3,3 après TAVI et de 4,5% après remplacement valvulaire aortique ouvert a été observé, ce qui est nettement inférieur à ce qui avait été anticipé. Après un an, le traitement par cathéter avec la bioprothèse CoreValve était significativement supérieur à la chirurgie pour le critère d’évaluation primaire de la mortalité (14,2 vs 19,1%, p=0,04) (Fig. 1).

Complications hémorragiques mettant en jeu le pronostic vital (13,6 vs. 35,0%, p<0,001), détérioration aiguë de la fonction rénale (6,0 vs. 15,1%, p<0,001) et la fibrillation auriculaire d’apparition récente (11,7 vs 30,5%, p<0,001) étaient moins fréquentes chez les patients TAVI dans les 30 premiers jours, tandis que les complications vasculaires (5,9 vs 1,7%, p=0,003) et l’implantation d’un stimulateur cardiaque (19,8 vs 7,1%, p<0,001) ont été observés en plus grand nombre. En ce qui concerne l’incidence des accidents vasculaires cérébraux, il n’y a pas eu de différence entre les deux formes de traitement, ni à 30 jours (4,9 vs. 6,2%, p=0,46), ni à 12 mois (8,8 vs. 12,6%, p=0,10). Alors que le gradient transvalvulaire moyen est plus faible (9± 4 mmHg vs 12±7 mmHg, p<0,001) et la surface d’ouverture de la valve aortique (1,91±0,5 cm2 vs. 1,57±0,5 cm2, p<0,001) étaient significativement plus importantes un an après le TAVI qu’après le remplacement valvulaire aortique chirurgical, l’insuffisance valvulaire aortique paravalvulaire modérée ou sévère était plus fréquente après le TAVI (6,1%) par rapport au remplacement valvulaire aortique chirurgical (0,5%, p<0,001).

En résumé, cette étude indique pour la première fois un avantage de survie du TAVI par rapport au remplacement valvulaire aortique chirurgical chez des patients sélectionnés présentant un risque élevé.

Dénervation rénale – Simplicity HTN-3

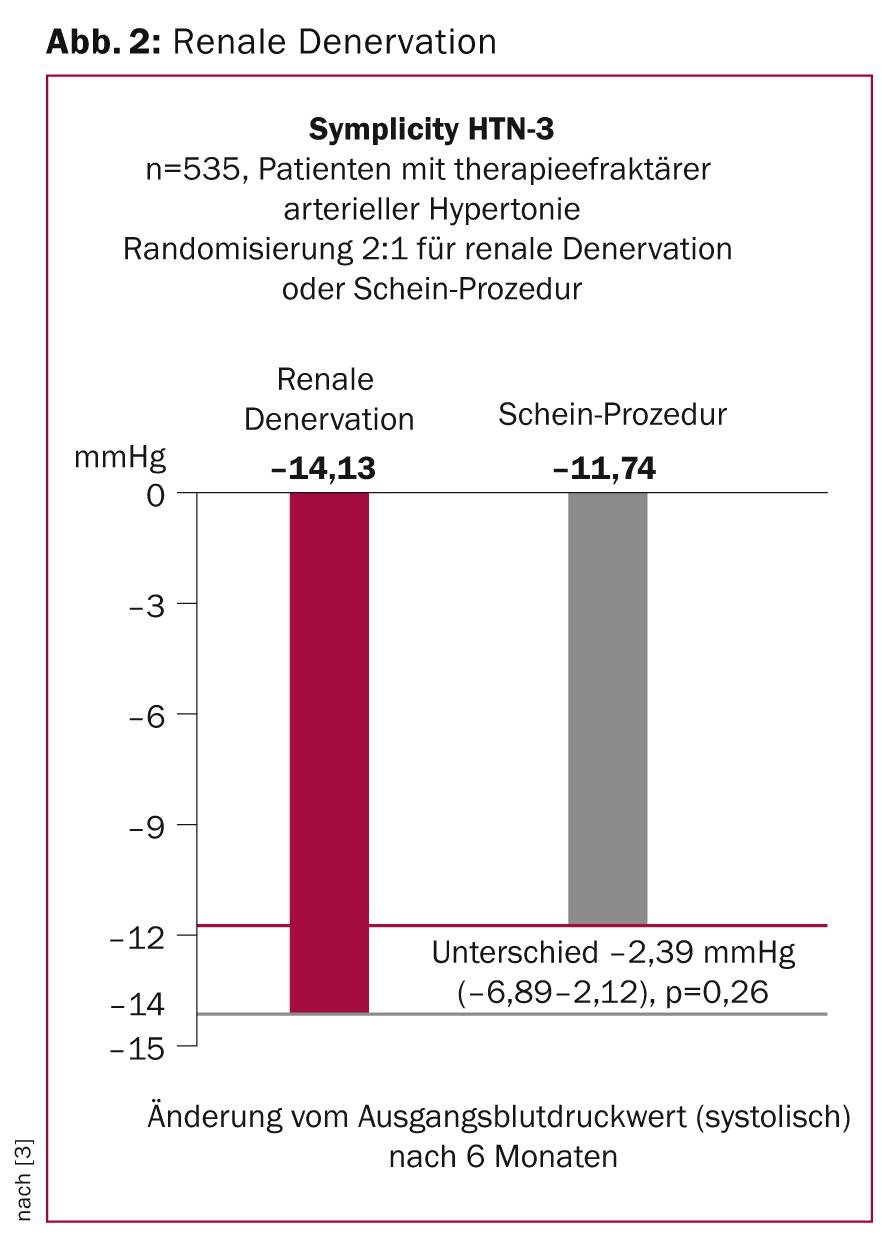

Suivant le concept de la sympathectomie chirurgicale non sélective et l’effet thérapeutique de réduction de la pression artérielle qui y est associé, l’intervention réussie par cathéter avec suppression sélective du sympathique dans le sens d’une dénervation rénale a été présentée en 2009 par le Dr MP Schlaich. Les premières études d’observation (Simplicity HTN-1 et HTN-2) ont montré des résultats prometteurs avec une réduction durable de la pression artérielle chez des patients souffrant d’hypertension artérielle résistante au traitement. Les résultats de l’étude Simplicity HTN-3 ont été présentés à l’ACC 2014 et publiés simultanément à la présentation du congrès dans le New England Journal of Medicine. L’étude “Simplicity HTN-3” était une étude randomisée en aveugle qui comparait la dénervation rénale par cathéter à une procédure fictive utilisant uniquement l’angiographie des artères rénales. Un total de 535 patients présentant une hypertension artérielle résistante au traitement, une pression artérielle systolique ambulatoire > mmHg et au moins trois classes de médicaments antihypertenseurs différents ont été inclus dans l’étude. Les patients ont été traités en moyenne avec cinq classes de substances différentes, dont quatre étaient déjà administrées à la dose maximale tolérée. Six mois après la randomisation entre la dénervation rénale et la procédure fictive, une réduction de la pression artérielle ambulatoire de 14,1±24 mmHg a été démontrée à la fois dans le groupe de dénervation et de 11,7±26 mmHg dans le groupe témoin. La différence moyenne de 2,4 mmHg (IC95% -6,9 à 2,1) n’a cependant pas montré de différence significative entre la dénervation rénale par cathéter Simplicity et la procédure témoin (p=0,26), et donc aucun effet mesurable de la procédure sur la pression artérielle six mois après l’inclusion dans l’étude. (Fig. 2). Le critère principal de sécurité de l’étude – une combinaison de décès, d’insuffisances rénales graves, d’événements emboliques, de complications rénovasculaires et de crises hypertensives – est survenu avec une fréquence similaire dans les deux groupes (dénervation rénale 4,0 vs groupe témoin 5,8%).

Le concept de traitement par dénervation rénale sera réévalué à la lumière des résultats des études précédentes, après les résultats négatifs de cette étude. Les limites concernant l’expérience des chirurgiens, les détails techniques concernant le cathéter utilisé, le traitement médicamenteux intensif de la population sélectionnée pour l’étude et l’absence de preuve in vivo d’une dénervation rénale effective nécessitent un examen plus approfondi.

Bivalirudine vs. héparine pendant une intervention coronarienne primaire percutanée

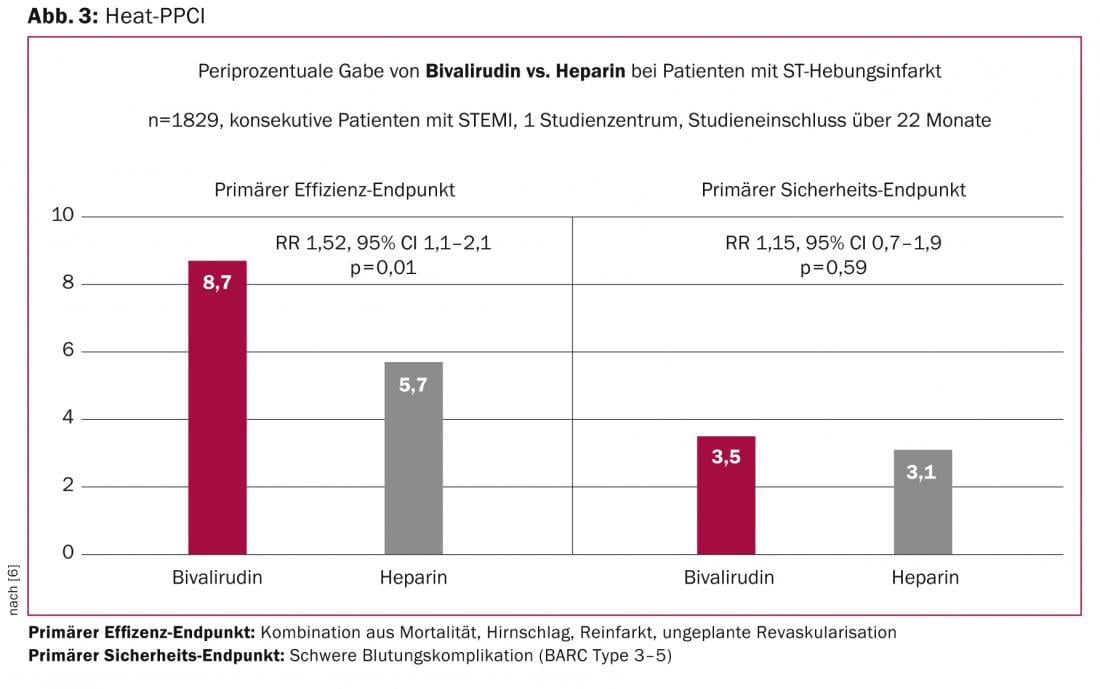

La présentation de l’étude HEAT-PPCI, qui a évalué la sécurité et l’efficacité de l’administration péri-procédurale de bivalirudine chez 1 829 patients présentant un infarctus aigu du myocarde avec sus-décalage du segment ST, en comparaison directe avec l’héparine lors d’une intervention coronarienne primaire percutanée, a été suivie avec une grande attention. Dans l’étude HORIZON AMI publiée en 2008, la bivalirudine était supérieure à l’héparine non fractionnée associée à des antagonistes de la glycoprotéine IIb/IIIa en termes d’hémorragies graves, mais aussi d’événements cardiovasculaires, y compris le décès et l’infarctus du myocarde. Entre-temps, la pratique a évolué : les antagonistes de la glycoprotéine IIb/IIIa sont moins utilisés, les nouveaux antagonistes puissants des récepteurs P2Y12 (ticagrelor, prasugrel) sont systématiquement utilisés en cas d’infarctus aigu du myocarde et la voie radiale est associée à moins de complications hémorragiques. Dans ce contexte, l’étude HEAT-PPCI a comparé l’héparine non fractionnée à une dose standard de 70 UI/kgKG directement à la bivalirudine sous la forme d’un bolus de 0,75 mg/kgKG suivi d’une perfusion. Les antagonistes de la glycoprotéine IIb/IIIa étaient autorisés dans les deux groupes en tant que traitement “bail-out” (14%). Plus de 80% des patients ont été traités par voie radiale, une thrombectomie mécanique a été réalisée dans près de 60% des cas, 85% des patients ont reçu de nouveaux antagonistes des récepteurs P2Y12 et 80% des patients ont été traités par un stent recouvert de médicaments. Le critère d’évaluation primaire choisi était un critère combiné de décès, d’accident vasculaire cérébral, de réinfarctus et de revascularisation non planifiée à un mois. Dans la comparaison directe des deux méthodes de traitement, l’administration d’héparine non fractionnée pendant l’intervention coronarienne primaire s’est avérée supérieure au traitement par bivalirudine en ce qui concerne le critère d’évaluation principal (risque relatif 1,52, IC95% 1,1-2,1, p=0,01). Les critères d’évaluation de l’infarctus pur (bivalirudine 2,7 vs. 0,9% héparine) et des revascularisations non planifiées (bivalirudine 2,7 vs. 0,7% héparine) étaient particulièrement responsables de cette différence. En plus du critère d’évaluation principal, comme dans d’autres études avec la bivalirudine, un nombre accru de thromboses de stents a été enregistré (bivalirudine 3,4 vs. 0,9% héparine ; RR 3,91, 95%CI 1,6-9,5, p=0,001), alors que les complications hémorragiques graves n’étaient pas différentes entre les deux groupes de traitement (bivalirudine 3,5 vs. 3,1% héparine ; RR 1,15, 95%CI 0,7-1,9, p=0,59). (Fig. 3).

L’absence de différence dans le critère de sécurité des saignements pertinents était inattendue, car les études comparatives précédentes attribuaient à la bivalirudine à courte durée d’action une plus grande sécurité dans la prévention des complications hémorragiques pendant ou après l’ICP. Dans cette étude, l’explication de l’absence d’effet de sécurité de la bivalirudine par rapport à un traitement par héparine pourrait être le taux élevé d’interventions par voie radiale (80% des interventions).

Professeur Dr. med. Stephan Windecker

Littérature :

- Adams DH, et al : Remplacement aortique-valvulaire par transcathéter avec une prothèse auto-expansible. N Engl J Med 2014 ; 370(19) : 1790-1798.

- Smith CR, et al : Transcatheter versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients. N Engl J Med 2011 ; 364(23) : 2187-2198.

- Bhatt DL, et al : A controlled trial of renal denervation for resistant hypertension. N Engl J Med 2014 ; 370(15) : 1393-1401.

- Esler MD, et al : Dénervation sympathique rénale chez les patients souffrant d’hypertension résistante au traitement (The Symplicity HTN-2 Trial) : un essai contrôlé randomisé. Lancet 2010 ; 376(9756) : 1903-1909.

- Stone GW, et al : Bivalirudin during primary PCI in acute myocardial infarction. N Engl J Med 2008 ; 358(21) : 2218-2230.

- Shahzad A, Stables R : HEAT PPCI – Quelle est l’efficacité des thérapies antithrombotiques dans la PPCI. Héparine versus bivalirudine dans la PPCI. présenté à l’ACC 2014 à Washington, DC 2014.

CARDIOVASC 2014 ; 13(3) : 14-17