Les carcinomes des glandes salivaires sont une forme rare de maladie maligne, qui présente toutefois une grande hétérogénéité. Il convient donc de recourir au profilage moléculaire pour la stratification du traitement. Différentes interventions pharmacologiques peuvent intervenir en fonction de la sous-entité. Néanmoins, l’intervention chirurgicale reste actuellement le traitement de choix.

Les carcinomes des glandes salivaires font partie des rares maladies tumorales ayant pour point de départ les grandes glandes. En principe, elles peuvent apparaître partout où il y a du tissu muqueux, y compris sur le bord latéral de la langue, la voûte palatine ou la muqueuse buccale. Différentes étiologies sont discutées, telles que les radiations ionisantes, les causes professionnelles ou les virus. Les tumeurs sont divisées en deux groupes, selon les cellules sortantes : luminale, ductale ou acineuse, ou albuminique, myoépithéliale ou basale. Le carcinome mucoépidermoïde est la tumeur la plus fréquente de la glande salivaire et représente jusqu’à 50% de tous les cas. On distingue différents sous-types, les types profonds présentant surtout des structures glandulaires et kystiques dont l’épithélium de surface contient des cellules productrices de mucus. Plus le carcinome est de haut grade, plus les cellules lymphatiques sont visibles. Il existe une forte corrélation entre l’infiltration de cellules lymphatiques et l’aggravation du pronostic.

Étapes de clarification en cas de suspicion

Souvent, les nodules asymptomatiques se trouvent au niveau de la joue, de l’angle de la mâchoire, sous la mâchoire inférieure ou sur le palais. Un premier signe d’évolution maligne peut être attribué à des douleurs, une parésie faciale, un pincement de la mâchoire, une hypertrophie des ganglions lymphatiques ipsilatéraux ou une invasion de la peau. Après un résultat de palpation qui n’est pas suffisant à lui seul, la fonction nerveuse doit être évaluée et une imagerie doit être réalisée. La cytologie par ponction à l’aiguille fine est la pierre angulaire du diagnostic.

Principes chirurgicaux

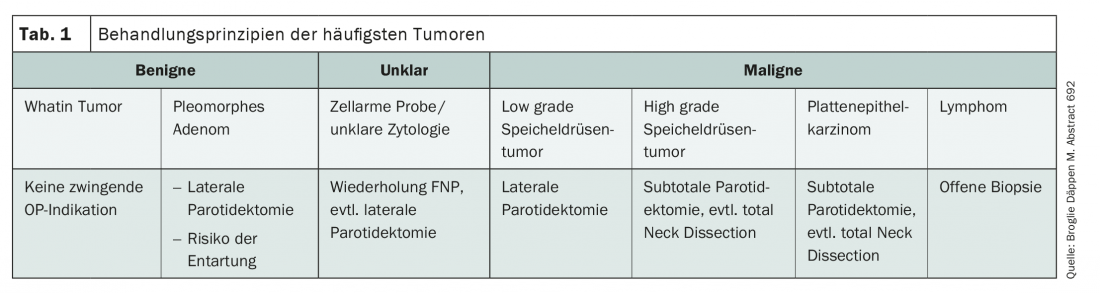

Le traitement de choix des carcinomes des glandes salivaires est la chirurgie. Toutefois, l’indication et l’étendue de l’intervention dépendent de l’étendue de la tumeur, de la cytologie et du grade (tab. 1). En ce qui concerne les nerfs, un nerf facial fonctionnel et non atteint par la tumeur doit être préservé dans la mesure du possible. En cas d’atteinte tumorale ou d’emmurement du nerf, il convient de procéder à une résection avec reconstruction.

Tableau clinique hétérogène

Les carcinomes des glandes salivaires présentent une grande hétérogénéité dans leur comportement clinique. Il est possible d’en tirer parti sur le plan pharmacologique et d’intervenir en conséquence. Le blocage des récepteurs des androgènes par une combinaison de bicalitamide et d’agoniste de la LHRH a obtenu un taux de réponse impressionnant de 50 à 65%, même si, comme pour toutes les options thérapeutiques, il n’a été étudié que dans un petit nombre de cas. Le blocage de Her2 par une combinaison de docétaxel et de trastuzumab a donné lieu à une réponse de 70,2% dans une étude de phase II, qui s’est traduite par une survie globale médiane de près de 40 mois. Ce traitement doit donc être utilisé chez les patients présentant une surexpression de Her-2. Une autre option consiste à utiliser T-DM 1, qui présente un taux de réponse exceptionnel de 90%. Même si cela se produit très rarement, il vaut néanmoins la peine de demander au pathologiste s’il existe un produit de fusion NTRK. En effet, des études ont montré que l’inhibition de NTRK entraîne un pourcentage élevé de rémissions, ce qui se reflète finalement dans la survie globale. Dans le cas des carcinomes adénoïdes kystiques, on peut s’appuyer sur les résultats d’une étude à un seul bras sur le lenvatinib. L’inhibiteur de la tyrosine kinase VEGF a permis d’obtenir une rémission chez 15% des patients et une situation stable chez 75% d’entre eux. La médiane de survie sans progression était de 17,5 mois. Ces résultats ont été confirmés par une autre étude portant sur l’axitinib, un inhibiteur de tyrosine kinase. Le taux de survie sans progression à 6 mois était de 73% et la survie sans progression médiane de 10,8 mois était significativement supérieure à celle du groupe d’observation, qui était de 2,8 mois.

Focus sur la chimio-immunothérapie

L’introduction des inhibiteurs de point de contrôle (IPC) a permis d’enrichir le paysage thérapeutique. En combinaison avec la chimiothérapie, l’immunosurveillance peut être améliorée ou stimulée. Les résultats dans les tumeurs ORL pourraient être améliorés si un traitement séquentiel par CPI suivait un traitement séquentiel par des combinaisons chimiothérapeutiques susceptibles d’entraîner un amorçage du tissu tumoral.

InFo ONKOLOGIE & HÄMATOLOGIE 2020 ; 8(5) : 34 (publié le 19.10.20, ahead of print)