La clinique des changements dégénératifs est difficile à distinguer de celle de l’artériopathie oblitérante périphérique (AOP), la mesure de l’ABI est indicative.

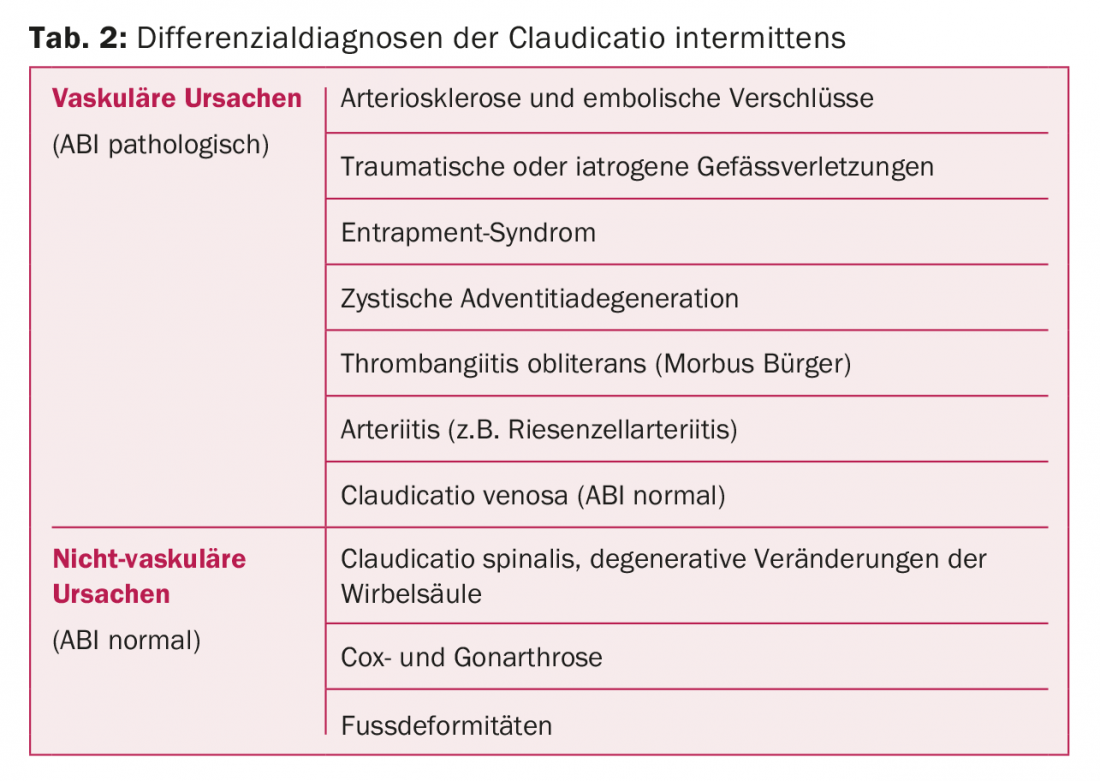

Les douleurs aux jambes liées à l’effort (claudication intermittente) sont un motif fréquent de consultation médicale. En particulier en présence de facteurs de risque cardiovasculaires, la claudication intermittente est due à une maladie artérielle périphérique (MAP), également connue sous le nom de “maladie du lèche-vitrine”. L’artériosclérose est la cause de plus de 90% de l’AOP, avec les principaux facteurs de risque connus que sont l’âge, la fumée de cigarette, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète sucré et la prédisposition génétique. Outre la forme chronique, des ischémies aiguës des extrémités peuvent survenir plus rarement. Les causes des événements ischémiques aigus sont des occlusions artérielles emboliques ou localement thrombotiques. Dans les deux cas, les valeurs ABI (Ankle-Brachial-Index) sont pathologiques (tableau 1). Dans le cas de la claudication intermittente, on distingue une cause vasculaire avec une valeur ABI pathologique d’une cause non vasculaire avec une valeur ABI normale (tableau 2).

Causes vasculaires rares avec ABI pathologique

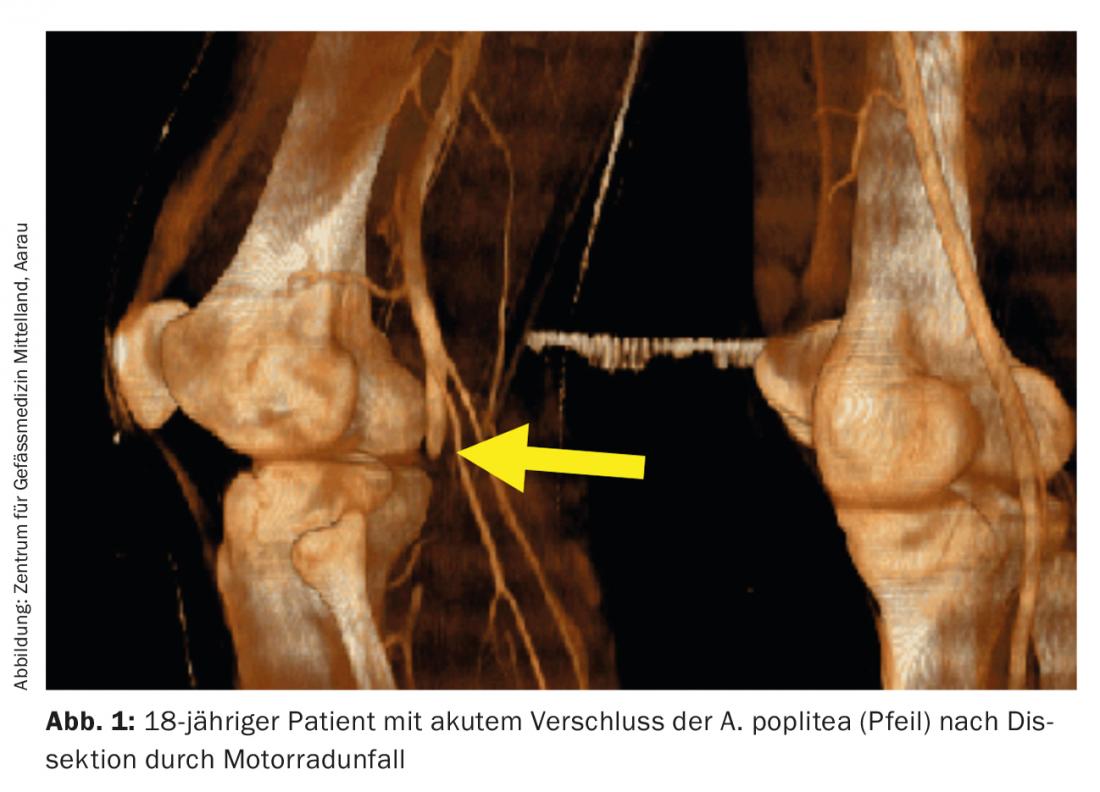

Causes traumatiques ou iatrogènes : L’un des principaux symptômes des causes traumatiques ou iatrogènes des lésions vasculaires est le début aigu des symptômes à proximité temporelle d’un traumatisme ou d’une intervention (PTCA ou PTA). La cause de la dissection artérielle par traumatisme est souvent une distorsion avec des forces de cisaillement agissant sur les vaisseaux. La dissection artérielle est généralement une situation d’urgence, car – contrairement à l’occlusion de l’artère due à l’artériosclérose – la circulation collatérale formée par l’ischémie chronique est absente (figure 1). Il faut penser aux dissections artérielles traumatiques, surtout après un coup de fouet cervical (artère carotide ou artère vertébrale) ou après une

penser à une distorsion des extrémités. Les lésions vasculaires iatrogènes deviennent symptomatiques immédiatement après la chirurgie ou les interventions par cathéter telles que l’ACTP ou l’ATP et affectent le membre perfusé par l’artère concernée.

Entraînement poplité : il s’agit d’une cause rare de claudication intermittente, principalement chez le patient jeune et de sexe masculin. L’artère poplitée est comprimée mécaniquement en raison d’un changement de position de l’artère poplitée dû au développement embryonnaire ou à une modification des sites d’insertion du muscle gastrocnémien médial. Plus rarement, le muscle soléaire ou poplité dans le creux du genou entraîne un rétrécissement. L’hypertrophie musculaire chez les athlètes (de force) peut entraîner un syndrome d’enraidissement fonctionnel. Cliniquement, les symptômes sont très variables et souvent non typiques d’un trouble circulatoire débutant. Dans certains cas, la claudication peut survenir après quelques mètres seulement. En cas d’ischémie critique, des symptômes tels que des douleurs au repos ou des défauts cutanés peuvent apparaître. L’état du pouls ou l’échographie duplex au repos et sous provocation (flexion plantaire avec le genou en extension) fournissent des indications pour un syndrome d’enraidissement. L’imagerie est réalisée à l’aide d’une angiographie par résonance magnétique ou d’une angiographie en position de provocation.

Le traitement de choix est la décompression chirurgicale. Si la paroi artérielle n’est pas encore endommagée par la compression constante, seules les structures compressives peuvent être sectionnées. S’il existe déjà une lésion, il faut procéder à une ATP, à une reconstruction vasculaire chirurgicale, voire à un pontage fémoropoplité ou à un pontage coronarien. pontage crural peut être discuté.

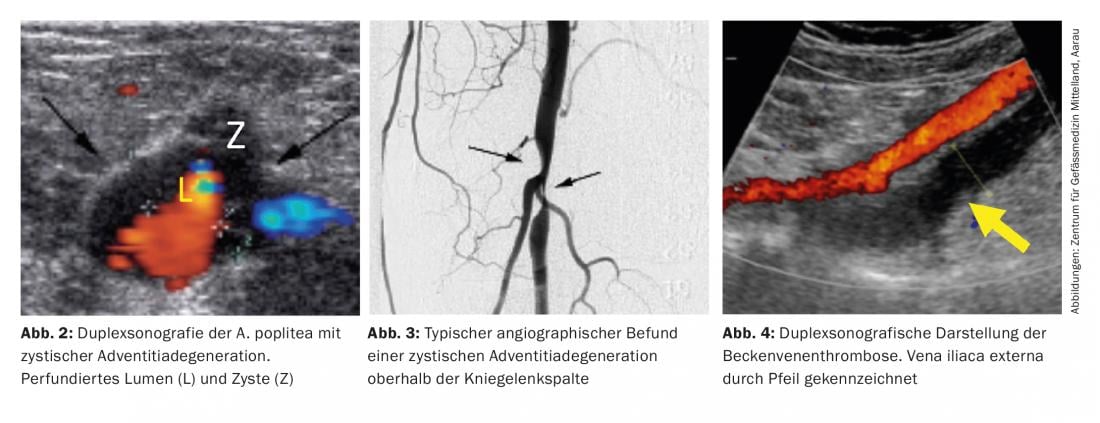

Dégénérescence adventitielle kystique (DAC) : cette cause rare de sténose symptomatique (0,1%) est un diagnostic différentiel important de la claudication chez les hommes d’âge moyen sans facteurs de risque cardiovasculaire. Le diagnostic est posé par échographie duplex (Fig. 2) et se traduit par la constatation typique d’un rétrécissement très important de l’artère dans des vaisseaux non artérioscléreux (Fig. 3). L’origine n’est pas entièrement connue, mais l’artère poplitée est le plus souvent touchée [1].

Outre la chirurgie avec interposition d’une veine, une évacuation guidée par échographie et par ponction est envisageable sur le plan thérapeutique [2]. Dans de rares cas, une guérison spontanée peut se produire suite à la résorption, au déplacement ou à l’extravasation du contenu du kyste.

M. Bürger (thrombangite oblitérante) : Cette maladie survient principalement chez le jeune fumeur de sexe masculin. Les artères de petit et moyen calibre des extrémités sont touchées par les occlusions thrombotiques segmentaires. L’ABI est souvent normal au repos, les occlusions vasculaires sont généralement plus distales que le point de mesure. Cliniquement, on observe des ulcérations récurrentes des membres inférieurs ou des troubles circulatoires critiques des orteils ou, plus rarement, des doigts.

En particulier en cas d’ischémie critique, un traitement interventionnel est tenté avant l’amputation des orteils ou des doigts [3]. Hormis le renoncement absolu au tabac, les options thérapeutiques sont controversées. L’utilisation d’inhibiteurs de la phosphodiestérase V permet parfois d’améliorer l’état des plaies. Les nouveaux concepts de traitement comprennent la thérapie par cellules progénitrices, l’immuno-adsorption, le blocage des récepteurs de l’endothéline par le bosentan, ainsi que la sympathectomie chirurgicale et la sympathicolyse médicamenteuse.

Artérite à Cellules Géantes (ACG) : Selon la version révisée de la nomenclature du CHCC en 2012, l’ACR est définie comme une vascularite des gros vaisseaux qui touche l’aorte et ses grandes branches artérielles [4] ou, en cas de symptômes crâniens, les branches de l’artère carotide et de l’artère vertébrale. Cliniquement, la forme crânienne est classiquement dominée par des céphalées réfractaires aux analgésiques et accentuées par la bitemporale, une hypersensibilité du cuir chevelu (“scalp tenderness”), une mastication et des anomalies au niveau de l’artère temporale (douleur à la pression, gonflement, absence de pouls). L’implication ophtalmologique est redoutée : Sans traitement par corticostéroïdes, la maladie peut entraîner la cécité. Dans de rares cas, les artères des membres sont touchées. L’inflammation granulomateuse de la tunique moyenne entraîne une sténose dans la zone concernée. Cliniquement, la claudication qui en résulte ne peut pas être distinguée de celle due à l’artériosclérose. Dans jusqu’à 50% des cas, les patients souffrent de polymyalgie rhumatismale et de symptômes d’inflammation systémique.

La mise en place de stents doit être évitée en raison de la fragilité du vaisseau. En cas de symptômes sévères, une ATP avec un cathéter à ballonnet libérant un médicament (“drug-eluting balloon”) doit être envisagée. La plupart du temps, la cortisonothérapie fait rapidement régresser les symptômes.

Causes vasculaires rares avec ABI normal

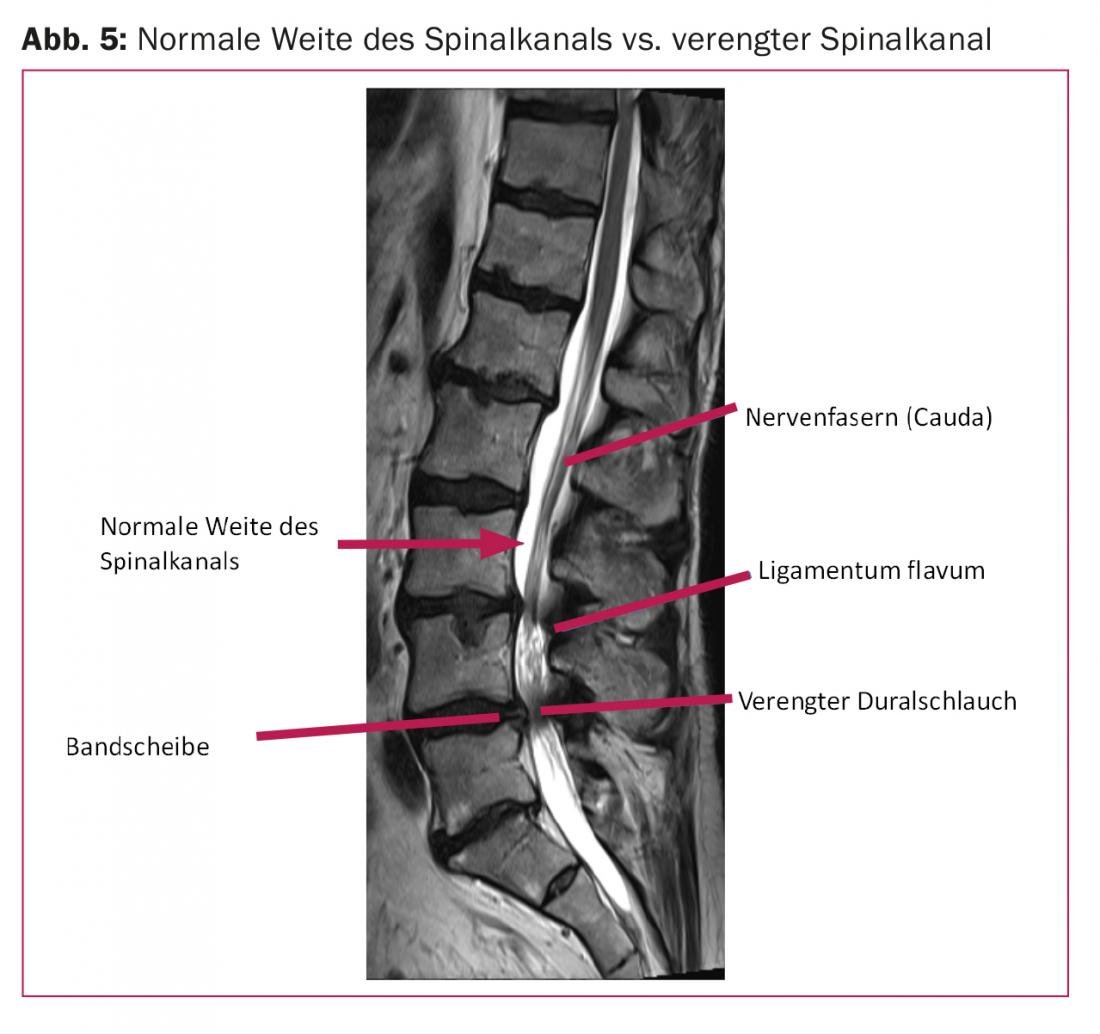

Claudication veineuse : La claudication veineuse des membres inférieurs est moins connue. En raison d’une obstruction de l’écoulement veineux (par exemple une thrombose), des symptômes de type claudication apparaissent à l’effort. Comme l’obstruction de l’écoulement touche souvent les veines pelviennes (figure 4), c’est généralement toute la jambe qui est affectée. Cliniquement, la douleur a un caractère oppressant et grinçant qui persiste plus longtemps après l’arrêt de l’effort que dans le cas de la claudication du mollet classique liée à l’AOP. Dans le syndrome de May-Thurner, la veine iliaque commune sinistre est clampée entre le promontoire par la face dorsale et l’artère iliaque commune droite dans le bassin. Cela se traduit cliniquement par un gonflement des jambes et, du fait de la compression, par une fibrose des parois veineuses avec une possible thrombose des veines pelviennes (stase et lésion endothéliale, en particulier chez les jeunes femmes).

Le traitement est l’anticoagulation et une revascularisation par cathéter avec pose de stents en raison de la claudication veineuse. Plus rarement, des atrésies des veines abdominales, qui ne se manifestent souvent cliniquement qu’à l’âge adulte jeune, peuvent entraîner une obstruction de l’écoulement veineux avec la symptomatologie correspondante.

Causes non vasculaires avec ABI normal

Claudicatio spinalis : La sténose du canal rachidien lombaire est un diagnostic différentiel relativement fréquent de l’AOP dans la pratique quotidienne. Il y a là une disproportion entre les structures neurales et l’espace disponible à l’intérieur du canal rachidien. Les structures neurales sont comprimées (Fig. 5). Les causes sont généralement des modifications dégénératives des segments moteurs (disques intervertébraux, articulations des facettes, ligamentum flavum). Les mécanismes physiopathologiques exacts font encore aujourd’hui l’objet de controverses. Cliniquement, la sténose du canal rachidien se manifeste généralement à la marche par une claudication spinale (pseudoclaudication, claudication neurogène) avec une amélioration rapide en se penchant en avant. Contrairement à l’AOP, les douleurs à l’effort vont souvent de la région glutéale aux cuisses dorsales et aux membres inférieurs latéraux, ainsi qu’aux pieds et aux orteils. Les troubles peuvent être uni- ou bilatéraux. Une sensation de lourdeur des jambes, des dysesthésies et des douleurs à type de brûlures peuvent l’accompagner.

Des exercices dirigés par un physiothérapeute pour renforcer les muscles stabilisateurs du dos et de l’abdomen, une rééducation de la marche et des exercices de désencombrement constituent les approches thérapeutiques conservatrices. Si la symptomatologie progresse malgré tout, le traitement chirurgical doit être discuté.

Cox/gonarthrose : l’arthrose est due à l’usure mécanique du cartilage articulaire. Le cartilage, de plus en plus fin, se déchire. L’augmentation de la pression sur l’os augmente et des ostéophytes se développent, ce qui entraîne une immobilité accrue de l’articulation. Au stade final, l’os repose sur l’os. Au début de la maladie, les symptômes cliniques ne sont présents qu’après de longues randonnées dans l’articulation, voire irradiant dans les cuisses. À un stade avancé, on observe une douleur caractéristique au démarrage et à la fatigue dans la zone de l’articulation concernée. En cas de douleurs fessières à l’effort (en particulier en montée), le diagnostic différentiel doit être une obstruction de l’artère iliaque interne. En cas de résultat isolé, la valeur ABI peut également être dans la norme.

Déformations du pied : Les modifications du squelette qui accompagnent le vieillissement se manifestent également au niveau des pieds. La plupart du temps, on observe des modifications de la voûte longitudinale avec formation d’un pied plié et affaissé (pes planusvalgus). Les pieds plats rigides et les déformations qui en résultent peuvent parfois provoquer des douleurs à l’effort irradiant dans le mollet. Chez le diabétique en particulier, la neuropathie entraîne une sollicitation incorrecte ou excessive de certaines régions du pied [5]. Lors de telles modifications de la situation statique et dynamique du pied, des semelles orthopédiques individuelles adaptées peuvent souvent déjà entraîner une réduction significative des douleurs.

En cas de maladie artérielle périphérique, le diagnostic différentiel avec une claudication du pied à l’effort d’origine vasculaire peut se poser dans de rares cas. Dans ce cas, des modifications artérioscléreuses dans les artères distales de la jambe et/ou les petites artères du pied sont responsables des troubles ischémiques.

Messages Take-Home

- La clinique des changements dégénératifs est difficile à distinguer de celle de l’AOP, la mesure de l’ABI est indicative.

- Toutefois, si l’ABI est normal, un problème de circulation sanguine n’est pas totalement exclu.

- Chez les jeunes femmes présentant des douleurs des membres inférieurs liées à l’effort, il faut penser à une claudication veineuse.

Littérature :

- Levien LJ, Benn CA : Maladie kystique adventitielle : une hypothèse unificatrice. J Vasc Surg 1998 ; 28 : 193-205.

- Do DD, Braunschweig M, Baumgartner I, et al : Maladie kystique adventitielle de l’artère poplitée : aspiration percutanée guidée par les États-Unis. Radiology 1997 ; 203 : 743-746.

- Modaghegh MS, Hafezi S : Traitement endovasculaire de la thromboangéite oblitérante (maladie de Buerger). Vasc Endovascular Surg 2018 ; 52 : 124-130.

- Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al. : 2012 revised international chapel hill consensus conference nomenclature of vasculitides. Arthritis Rheum 2013 ; 65 : 1-11.

- Ligue suisse contre le rhumatisme, éd. : Update Rheumatologie 2016 pour les médecins de famille. Le pied douloureux. Diagnostic efficace – traitement réussi.

CARDIOVASC 2018 ; 17(5) : 17-20