Lors du Great Update de la SSMI à Interlaken, les problèmes et les défis les plus fréquents auxquels un médecin généraliste est confronté lorsqu’il s’occupe de personnes atteintes d’un lymphome ont été discutés. Comment nommer les plus de 70 entités de lymphomes malins pour que cela reste compréhensible pour le patient et sa famille ? Le diagnostic et le suivi sont également du ressort du médecin de premier recours.

Le professeur Andreas Lohri de l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne a ouvert son exposé par des données épidémiologiques : “Les registres suisses du cancer recensent environ 1600 lymphomes malins par an, dont un bon tiers des cas sont mortels. Ainsi, les lymphomes pris ensemble font certes partie des types de cancer les plus répandus, mais si l’on se réfère à la classification de l’OMS, ce groupe se divise en plus de 70 entités différentes”.

Plus de 70% des personnes atteintes de lymphomes hodgkiniens sont indemnes de la maladie au bout de dix ans, alors que ce chiffre est de 40% pour les lymphomes à cellules B, qui sont les lymphomes les plus fréquents, et de seulement 20% pour les variantes à cellules T. Les résultats de l’étude montrent que les personnes atteintes de lymphomes hodgkiniens sont plus susceptibles de développer la maladie que les autres. Entre 2001 et 2010, il y a eu au total 16 000 nouveaux cas de lymphome, dont environ 6000 patients ont survécu à la maladie.

“Si l’on veut nommer l’entité spécifique, cela devient difficile. Alors que la situation est encore relativement claire pour les lymphomes hodgkiniens, le médecin généraliste ne sait généralement pas quel nom donner aux lymphomes diffus à grandes cellules B (DLBCL), par exemple, afin que le patient et sa famille puissent comprendre la maladie. La plupart du temps, il a recours au terme obsolète de “lymphome non hodgkinien”. L’organisation suisse de patients pour les personnes atteintes de lymphomes et leurs proches fournit donc aux malades des informations spécifiques sur les douze lymphomes les plus fréquents, y compris l’indication de leur nom”, explique le professeur Lohri.

Reconnaîtriez-vous un lymphome ?

Les symptômes peuvent ne pas être clairs ou aller dans la mauvaise direction. Une enquête mondiale portant sur 1606 patients atteints de différentes maladies lymphomateuses a montré qu’environ 50% d’entre eux ont consulté leur médecin pour la première fois parce qu’ils avaient de toute façon un rendez-vous pour un check-up ou parce qu’ils ne se sentaient généralement pas bien. “Les premiers symptômes sont donc tout à fait non spécifiques et l’enquête a également montré que pour 30% des patients, il a fallu plus de cinq mois depuis la première visite chez le médecin avant que le diagnostic correct ne soit posé”, a expliqué le professeur Lohri. “Environ la moitié des lymphomes sont extranodaux et présentent une grande variété de symptômes : neurologiques comme les lymphomes du SNC, cutanés comme les lymphomes à cellules T, ou rénaux et cardiaques comme les lymphomes producteurs d’amyloïde. Les symptômes B typiques se manifestent assez tard, mais avant cela, certains patients se plaignent déjà de fatigue et de dépression”.

Un diagnostic correct, de préférence en collaboration avec un spécialiste, est donc essentiel. En principe, cela inclut

- une anamnèse (symptômes B, antécédents familiaux)

- un laboratoire (Hb, Lc, Tc, CRP, EBV, HBV, HCV, HIV, Toxoplasma, Bartonella)

- un statut (ganglions lymphatiques, stations, taille de la rate, foie, ORL, peau)

- une biopsie (différents examens tissulaires sont disponibles : IHC, FACS, cytogénétique, PCR, FISH).

- une imagerie.

“Le PET fournit de très bonnes données sur la progression de la maladie, donne des indications sur le pronostic et facilite la prise de décision en matière de traitement”, explique le professeur Lohri.

Comment le médecin généraliste accompagne-t-il le traitement ?

Une fois le diagnostic confirmé, le traitement est généralement administré par le spécialiste, le médecin généraliste pouvant se charger des analyses de sang intérimaires et de l’administration des facteurs de croissance et des antibiotiques.

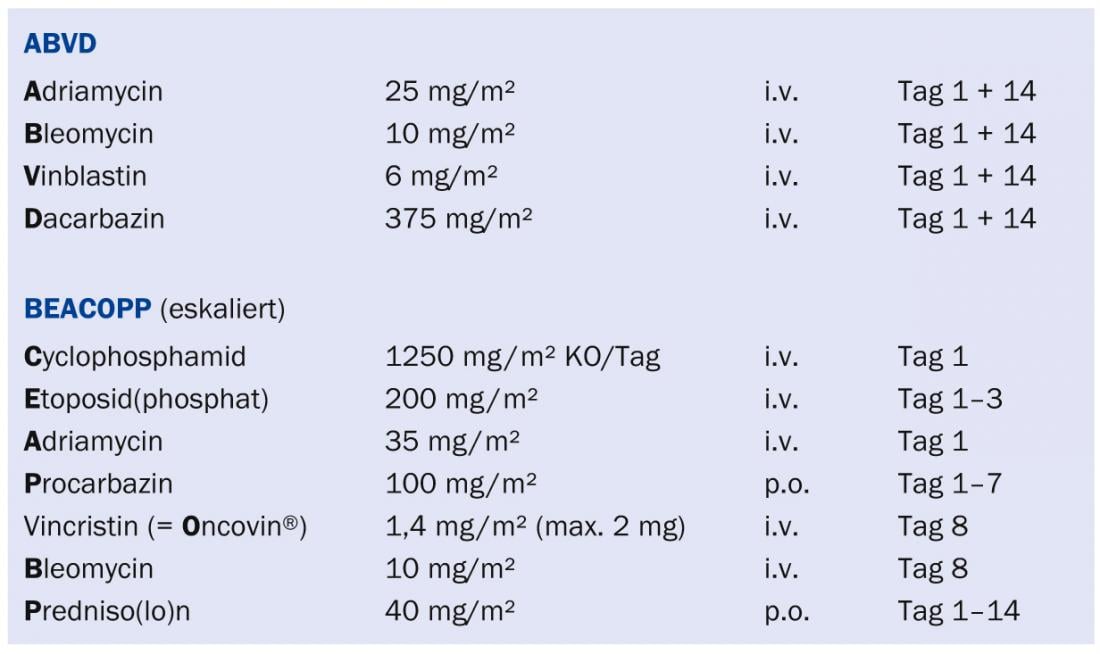

“Les algorithmes thérapeutiques devraient idéalement être planifiés dans le cadre d’une réunion interdisciplinaire. En principe, la thérapie a pour but de guérir le patient avec un régime aussi non toxique que possible, qui n’entraîne pas d’effets secondaires ultérieurs. Cet objectif n’a pas été atteint à ce jour. De nouvelles voies de recherche sont donc nécessaires pour optimiser davantage le traitement. Il ne faut cependant pas oublier les grands progrès réalisés avec les schémas thérapeutiques actuellement utilisés (notamment le schéma ABVD pour le lymphome hodgkinien limité et le schéma BEACOPP pour le lymphome hodgkinien avancé) (voir encadré). Dans le cas des lymphomes à cellules B et de nombreux autres lymphomes, le schéma R-CHOP (avec l’anticorps rituximab) s’est avéré très efficace. Pour les formes indolentes, les combinaisons de bendamustine prennent de plus en plus d’importance. Ce médicament a un excellent index thérapeutique, ses principales toxicités sont les cytopénies et les éruptions cutanées. La radiothérapie est aujourd’hui moins utilisée dans le cadre d’un traitement curatif, car les conséquences tardives peuvent être importantes”, a expliqué le professeur Lohri.

Combien de temps faut-il faire des examens de suivi ?

Avant l’an 2000, de nombreux patients atteints de la maladie de Hodgkin recevaient des doses de radiation parfois importantes. Selon des études récentes, l’irradiation médiastinale augmente considérablement le risque de maladie cardiaque 10 à 25 ans après le traitement [1]. Comme le médecin généraliste prend en charge le suivi des “survivants du lymphome”, il a également un rôle décisif à jouer dans la détection de ces complications tardives et dans l’établissement d’un diagnostic correct.

Dans le cadre du suivi des patients irradiés, l'”American College of Radiology” recommande un dépistage par test d’effort et échocardiographie en raison du risque cardiaque accru, et ce à partir de cinq à dix ans après le traitement.

Le risque de deuxième tumeur est également plus élevé après la radiothérapie : une étude a montré qu’environ 10% des patientes irradiées à 20 ans ont développé un cancer du sein vers l’âge de 50 ans [2]. Il est donc recommandé de réaliser une IRM des seins et une mammographie à partir de dix ans après l’irradiation.

Regarder vers l’avenir

Enfin, le professeur Lohri a évoqué quelques nouveautés pertinentes dans le traitement et le diagnostic du lymphome :

- Le PET permettra à l’avenir de guérir avec des traitements moins agressifs.

- La radiothérapie sera désormais évitée dans le cadre d’un traitement curatif.

- De nombreux nouveaux médicaments moléculaires et immunothérapeutiques sont en cours de développement : comme les inhibiteurs de tyrosine kinase (ibrutinib), les immunomodulateurs, les anticorps de deuxième génération.

“Le médecin généraliste doit dans tous les cas garder le lymphome sur son radar diagnostique s’il constate une fatigue, un prurit chronique, une anémie, des symptômes systémiques en cas d’hépatite virale ou d’infection chronique par l’EBV ou le VIH. Il est également le principal interlocuteur dans la gestion à long terme du patient lymphome guéri et joue ainsi un rôle important dans la détection précoce des séquelles associées”, a conclu le professeur Lohri.

Source : “Lymphomes : ce que le médecin de famille doit savoir”, séminaire au SGIM Great Update, 14-15 novembre 2013, Interlaken

Littérature :

- Galper S, et al : Maladie cardiaque cliniquement significative chez les patients atteints de lymphome de Hodgkin traités par irradiation médiastinale. Blood 2011 ; 117 : 412-418.

- Dores GM, et al : Second malignant neoplasms among long-term survivors of Hodgkin’s disease : a population-based evaluation over 25 years. J Clin Oncol 2002 ; 20(16) : 3484-3494.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(3) : 36-37