Pour les candidats à la chirurgie souffrant de lombalgie, un traitement chirurgical individuel sur mesure est recherché. Les opérations de fusion permettent d’obtenir de bons et très bons résultats dans des cas sélectionnés, supérieurs au traitement non chirurgical. Les techniques mini-invasives réduisent la morbidité et raccourcissent le temps de rééducation. Les nouvelles techniques de conservation du mouvement ne sont pas supérieures aux opérations de fusion. En ce qui concerne les techniques de préservation du mouvement, les résultats après prothèses discales sont au moins aussi bons que ceux obtenus avec les spondylodèses.

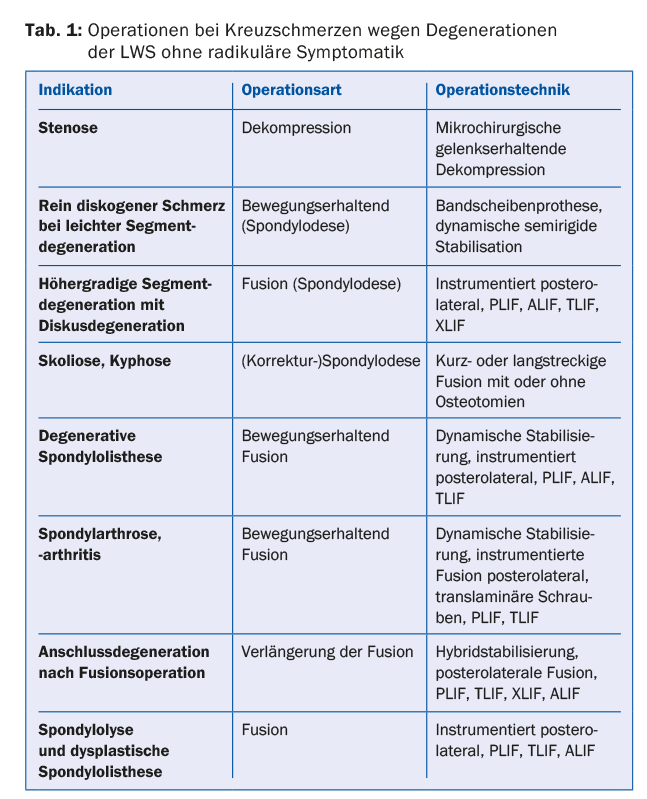

Le traitement chirurgical des lombalgies avec ou sans irradiation pseudo-radiculaire est controversé. Mais si l’on peut identifier avec une grande probabilité une source de douleur définie, la question de l’élimination de la source de douleur devient également pertinente (tableau 1). En règle générale, il n’y a pas d’indication opératoire urgente ou impérative en cas de lombalgie due à des modifications dégénératives.

Opération de décompression

Les opérations de décompression microchirurgicale seules pour le mal de dos sont exceptionnelles. L’expérience montre toutefois que certains patients souffrant de sténose du canal rachidien ont principalement des douleurs lombaires et pas ou peu de douleurs dans les jambes. Dans ces cas, la décompression microchirurgicale, qui consiste à élargir le canal rachidien via une fenêtre interlaminaire préservant l’articulation, permet d’éliminer la douleur. Les ligaments dorsaux supra- et interspinosus sont alors conservés. Même en cas de “spondylolisthésis stable”, cette technique mini-invasive permet souvent d’obtenir un bon, voire un très bon, résultat sans qu’une fusion instrumentée soit nécessaire au cours de l’évolution.

Spondylolyse et spondylolisthésis dysplasique

La spondylolyse et le spondylolisthésis dysplasique, bien que non dégénératifs au départ, peuvent ne devenir symptomatiques qu’à l’âge adulte avancé. Une spondylolyse bilatérale peut provoquer des douleurs lombaires, mais le pronostic est favorable sous traitement non chirurgical. Un glissement vertébral croissant à l’âge adulte est rare. Cependant, avec l’augmentation de la dégénérescence discale et du glissement vertébral, des lombalgies réfractaires peuvent apparaître, avec ou sans symptomatologie radiculaire. Alors que la chirurgie peut être discutée tôt en cas de douleurs radiculaires, un traitement conservateur de six mois doit être tenté en cas de lombalgie seule.

Opération de fusion

L’opération la plus courante en cas de lombalgie est la chirurgie de fusion (spondylodèse) [1]. On immobilise ainsi les structures à l’origine de la douleur, en premier lieu l’innervation de l’annulus fibrosus et des articulations de la facette. Cela permet d’éliminer une douleur mécanique causée par un transfert de charge non homogène avec des pics de pression sur les plaques d’extrémité.

Malgré de nombreuses études cliniques, l’intérêt de la chirurgie, en particulier de la chirurgie de fusion, pour les lombalgies chroniques est critiqué et fait l’objet de controverses [2]. Dans une revue systématique d’études randomisées comparant la chirurgie de fusion lombaire à un traitement non chirurgical, la chirurgie était supérieure à la thérapie conservatrice non structurée, mais pas à la thérapie cognitivo-comportementale. En raison des faiblesses méthodologiques de nombreuses études randomisées, aucune conclusion ne peut être tirée à ce sujet. Dans les rares études randomisées, il y a relativement beaucoup de patients en cross-over, un faible nombre de cas ou pas d’analyse en intention de traiter [2]. Par conséquent, la supériorité de la spondylodèse sur le traitement conservateur de la lombalgie ne peut être clairement démontrée [3–5]. Cependant, dans des cas sélectionnés, on obtient de bons à très bons résultats chez jusqu’à 89% des patients opérés [6–11]. La sélection des patients est centrale. Il est de la plus haute importance d’identifier un corrélat morphologique défini qui, selon les connaissances actuelles, déclenche la lombalgie.

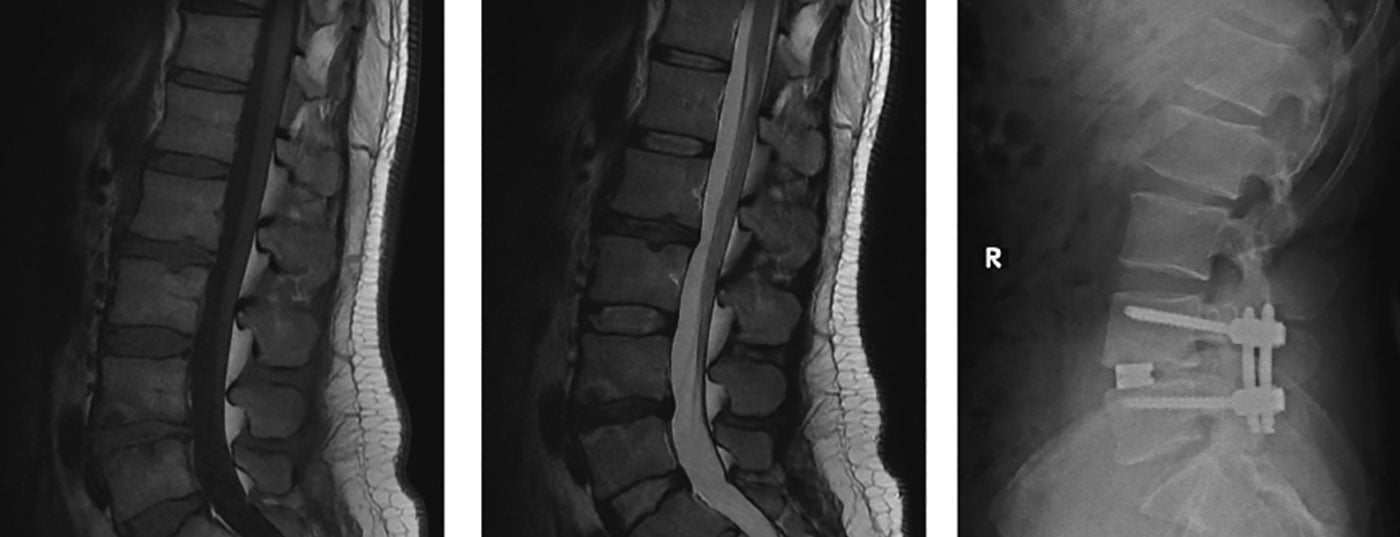

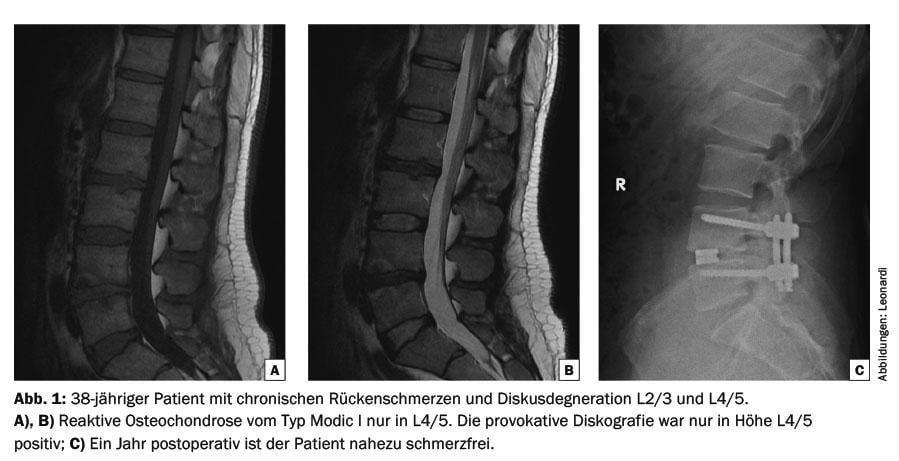

Les résultats postopératoires précoces de l’étude randomisée et contrôlée Swedish Lumbar Spine Study ont montré un effet positif de la fusion par rapport aux patients qui n’ont reçu que de la physiothérapie [12]. Les analyses à long terme de la même étude sur 12,8 ans montrent qu’un résultat significativement meilleur a été obtenu pour trois des quatre critères d’évaluation primaires pour les patients opérés. Les différences les plus marquées ont été observées chez les patients en cross-over [13]. Seuls les résultats de l’analyse en intention de traiter n’étaient pas significativement meilleurs. Il n’y avait pas non plus de différences significatives dans les résultats secondaires (Oswestry Disability Index [ODI], douleur dorsale selon l’échelle visuelle analogique [VAS], statut professionnel, consommation d’analgésiques, fréquence de la douleur). Les auteurs ont conclu que, compte tenu de l’évaluation globale, la chirurgie de fusion lombaire est un traitement raisonnable pour la lombalgie chronique. Ainsi, en présence d’un corrélat pathomorphologique de la douleur, la chirurgie doit être envisagée très tôt afin d’éviter que la douleur ne devienne chronique. Si des modifications dégénératives ne sont présentes que dans un ou deux segments au maximum, on peut s’attendre à un bon résultat (fig. 1). En revanche, il est difficile de poser une indication opératoire en cas de modifications multisegmentaires. D’autre part, un taux de fusion de 100% n’est pas clairement associé à un bon ou très bon résultat, de sorte que d’autres facteurs liés à la lombalgie doivent absolument être pris en compte avant toute opération [7,12,14].

Fusion non instrumentée

La fusion non instrumentée, c’est-à-dire la fusion sans implant, de deux vertèbres ou plus est rarement utilisée aujourd’hui. La fusion se fait par apposition osseuse (avec ou sans substituts osseux) sur les éléments postéro-latéraux, notamment les articulations de la facette et le processus transversal, mais elle peut également se faire de manière intercorporéale entre les disques. Cela est possible à partir d’un accès postérieur, antérieur, transforaminal ou latéral. Dans le cas de la fusion non instrumentée, les taux de fusion (environ 50%) sont nettement inférieurs à ceux de la fusion instrumentée.

Fusion instrumentée

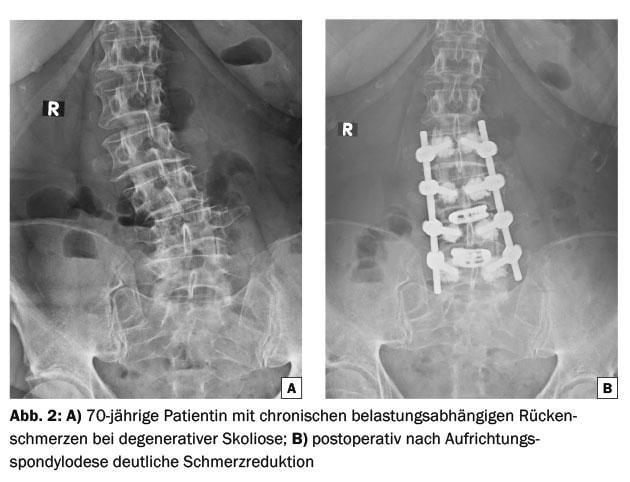

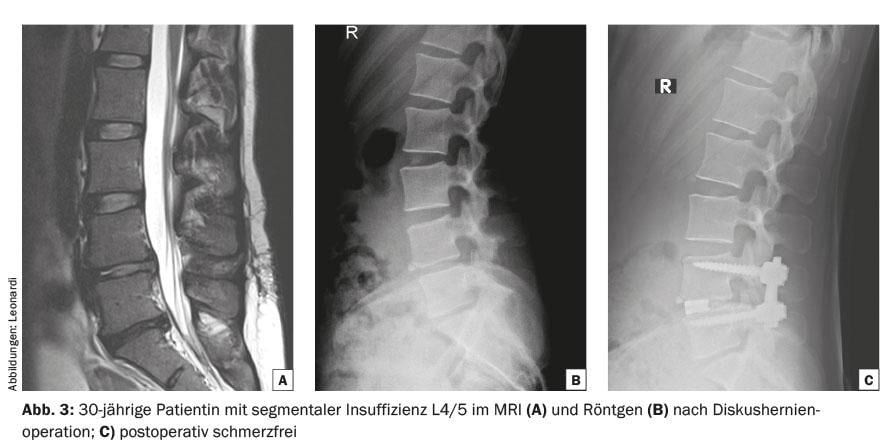

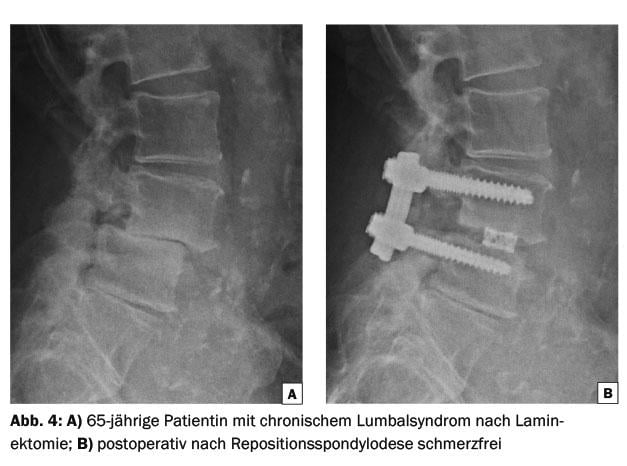

Même si la technique a quelque peu vieilli, la fusion instrumentée reste l’étalon-or du traitement chirurgical de la lombalgie. Deux vis pédiculaires par vertèbre sont reliées par des tiges longitudinales aux vis pédiculaires de la vertèbre adjacente. En outre, il est également possible de procéder à une ablation des disques intervertébraux entre les vertèbres à fusionner. Des cages sont ensuite placées dans l’espace discal et remplies d’os (Fig. 2-4). L’implantation d’une cage augmente la stabilité primaire, rétablit la hauteur du disque et peut élargir les neuroforamens. Cela permet d’augmenter le taux de fusion jusqu’à plus de 90%. Certaines études montrent que les résultats sont légèrement meilleurs lorsque des cages sont ajoutées que lorsqu’elles ne le sont pas. Cela s’explique par le fait qu’en cas de douleur discogénique, le corrélat de la douleur est directement désactivé dans le disque.

L’espace discal pour l’implantation de la cage peut être atteint par voie postérieure, antérieure, transforaminale et latérale. La technique est donc nommée en conséquence : Fusion intersomatique lombaire postérieure (PLIF), Fusion intersomatique lombaire antérieure par voie rétropéritonéale (ALIF), Fusion intersomatique transforaminale (TLIF) et Fusion intersomatique latérale extrême par lombotomie (XLIF). Un repos postopératoire d’environ six semaines est recommandé. Les efforts physiques intenses et les mouvements de flexion, d’extension et de rotation du torse doivent être évités pendant trois mois.

Aucune des techniques de fusion instrumentée ne s’est avérée supérieure à une autre en termes de résultats cliniques. Il s’agit de trouver la meilleure technique sur mesure pour chaque patient, une fois l’indication posée.

Accès mini-invasifs pour la fusion

Les progrès techniques permettent également des techniques mini-invasives dans la chirurgie de la colonne vertébrale. Minimal-invasif fait ici référence à l’accès. L’objectif de l’opération doit être atteint sur le site de la pathologie de manière aussi sûre qu’avec la méthode ouverte. Cependant, les voies d’abord mini-invasives diminuent la morbidité liée à l’accès : elles réduisent en premier lieu les pertes de sang, raccourcissent la convalescence et accélèrent le retour au travail. En particulier, la mise en place de vis pédiculaires par des techniques percutanées (incision par piqûre et canules de dilatation) a fait ses preuves. Cela permet de préserver considérablement les muscles paravertébraux et de réduire les pertes de sang.

Dégénérescence de la connexion après les fusions

Au-dessus d’une fusion, il y a une surcharge biomécanique du segment. À ce jour, il n’a pas été prouvé si cette dégénérescence de raccordement est favorisée par la fusion ou s’il s’agit de la progression naturelle de la dégénérescence [15]. Ghiselli fait état d’un taux de réopération pour problème de suivi de 16,5% après cinq ans et de 36,1% après dix ans [16]. Il estime le risque de réopération pour dégénérescence de la jonction à 3,9% par an.

Techniques de conservation du mouvement

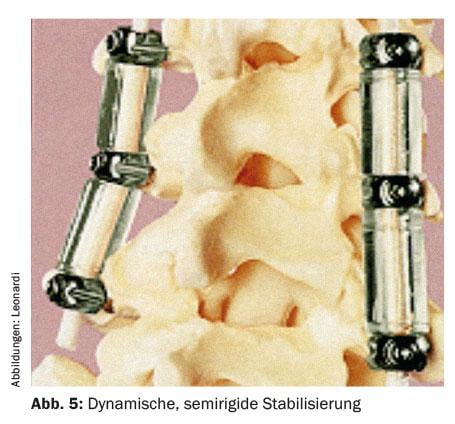

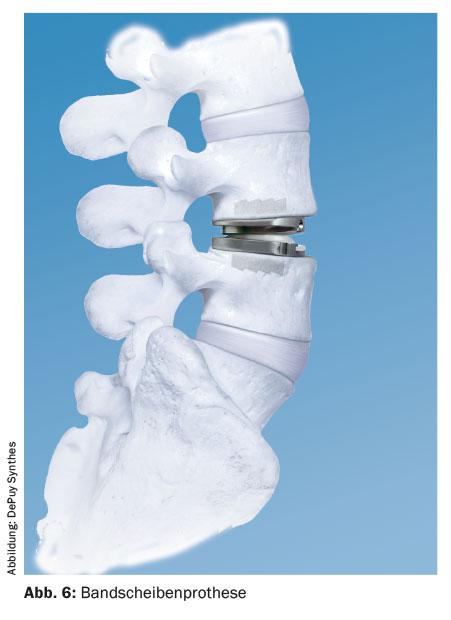

La colonne vertébrale lombaire étant un segment en mouvement, il est évident que la réhabilitation doit se faire à l’aide d’un implant ou d’une technique qui préserve le mouvement. Toutefois, la mobilité du segment de mouvement est très individuelle. C’est pourquoi on ne sait pas non plus quand un segment de mouvement est instable ou quelle est la mobilité ou l’élasticité individuelle. rigidité d’un seul segment de mouvement est nécessaire. Parmi les techniques de maintien du mouvement, on distingue les stabilisations dynamiques (Fig. 5), qui peuvent également être combinées avec des solutions rigides (solutions hybrides), et les prothèses discales (Fig. 6).

Stabilisation dynamique

Les indications pour lesquelles une stabilisation dynamique pourrait être utile sont les petites dégénérescences segmentaires (spondylolisthèses dégénératives de premier degré, sténoses), qu’elles soient isolées ou à la fin d’une fusion rigide prolongée (stabilisation hybride). Certains chirurgiens de la colonne vertébrale utilisent la stabilisation dynamique à l’extrémité crânienne d’une fusion pour protéger le segment de raccordement. Dans l’ensemble, les indications ne sont toutefois pas clairement définies.

Il existe différents systèmes sur le marché pour une stabilisation dynamique. Un système très répandu et utilisé depuis de nombreuses années (Dynesys) consiste en des vis pédiculaires reliées à un tampon en polyuréthane. Un cordon en polyéthylène, ancré aux têtes de vis, passe dans le tampon. Le système permet une légère extension et flexion du segment de mouvement, mais est biomécaniquement plus rigide que le segment de mouvement physiologique. Il n’y a pas d’apposition osseuse, mais il n’est pas rare d’observer une dégénérescence de la connexion ou même une fusion entre les vertèbres. Malheureusement, des opérations de révision ont souvent été nécessaires en raison du desserrage des vis pédiculaires [17,18].

Ce système, comme beaucoup d’autres, est souvent implanté comme complément après des opérations de décompression pour des douleurs radiculaires. Il n’est donc pas possible de faire une comparaison avec les opérations de fusion, qui ne sont utilisées que pour les patients souffrant de lombalgie.

L’implant idéal de maintien du mouvement n’existe pas encore. Jusqu’à présent, il n’existe pas de données démontrant moins de problèmes de connexion après l’utilisation de stabilisations préservant le mouvement ou après des stabilisations hybrides.

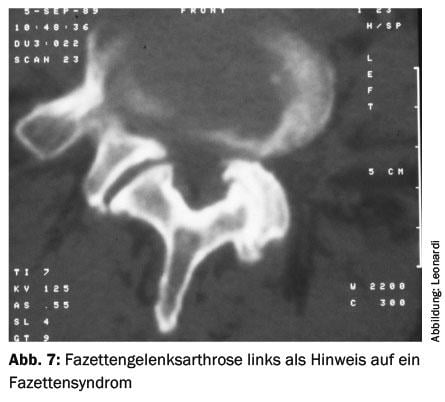

Prothèse de l’articulation du fascia

L’indication d’une prothèse de l’articulation de la facette est une arthrose sévère de l’articulation de la facette avec un syndrome de la facette correspondant (Fig. 7). Cette technique est toutefois encore au stade expérimental. L’ancrage, en particulier, pourrait constituer un point faible.

Implants interspinaux

Les implants interspinaux sont placés entre deux apophyses épineuses. Ces implants ont été principalement développés pour la stabilisation après des opérations de décompression pour sténose. Secondairement, l’indication a également été étendue aux patients souffrant de lombalgie . La mise en place de ces implants en cas de sténose et de ce que l’on appelle les instabilités avec douleurs dorsales est controversée. On ne sait pas exactement quand quel patient en bénéficiera. L’utilité clinique est donc remise en question [19].

Prothèses de disque

Les prothèses discales ont été conçues pour préserver la mobilité segmentaire, contrairement à la fusion, même si elles ne restaurent pas exactement la biomécanique individuelle. On espère que cette technique réduira le problème de la dégénérescence de la jonction après les opérations de fusion, mais cela n’a pas encore été prouvé. L’indication principale est la lombalgie (douleur purement discogénique) lorsque le segment moteur est encore relativement bien conservé. Les dégénérescences discales sévères et les arthroses de l’articulation de la facette ne sont pas de bonnes indications. Les contre-indications sont l’ostéoporose, les patients âgés, les dégénérescences multisegmentaires, les déformations, l’instabilité, les spondylolisthésis de haut niveau et l’obésité extrême. La prothèse de disque est implantée exclusivement par une voie ventrale, généralement rétropéritonéale.

Pour les mêmes indications, des études randomisées contrôlées (RCT) ont montré que le résultat clinique était au moins équivalent à celui de la chirurgie de fusion pour les prothèses de disque à 1 et 2 niveaux [20–23]. Il n’existe pratiquement pas d’ECR permettant de tirer des conclusions [7]. Une méta-analyse de cinq ECR portant sur 837 patients n’a pas montré que les patients porteurs de prothèses avaient un résultat significativement meilleur que les patients porteurs de fusions. Les patients porteurs de prothèses discales avaient un résultat non significativement meilleur pour l’ODI et l’EVA. La satisfaction des patients était plus élevée chez les patients ayant une prothèse. Cependant, en excluant l’une de ces cinq études, il n’y avait plus de différence. Le bénéfice de la conservation du mouvement n’est donc pas clairement démontré [24].

Les bons résultats obtenus après des opérations avec des prothèses discales ne peuvent être que partiellement comparés aux opérations de fusion. La majorité des patients d’un cabinet de chirurgie de la colonne vertébrale qui sont candidats à une opération de fusion ne sont pas en même temps candidats à l’implantation d’une prothèse discale. Ainsi, la prothèse n’est une alternative à la fusion que dans des cas particuliers. En principe, les indications de fusion sont beaucoup plus fréquentes que les indications de prothèses discales : Dans une étude, l’incidence d’une indication de prothèse chez les patients référés n’était que de 0,5% [25]. Même si les prothèses discales ont un profil de charge biomécanique plus favorable que la fusion, des dégénérescences de suivi ont été observées dans les études de suivi après l’implantation d’une prothèse discale [26,27].

Douleurs dorsales en cas de décompensation de l’aplomb sagittal

Avec l’âge, le centre de gravité se déplace vers l’avant. Parallèlement, l’affaissement du disque intervertébral augmente dans la partie ventrale du disque. Il en résulte une diminution de la lordose lombaire et une augmentation de la cyphose de la colonne vertébrale. Les muscles tentent de s’opposer à ce déplacement ventral de l’aplomb en exerçant une traction ventrale, mais au bout de peu de temps, les muscles sont surchargés et deviennent douloureux. Toutes les personnes présentant cette constellation biomécanique défavorable ne souffrent pas de douleurs dorsales. Cependant, chez les patients pour lesquels le traitement de la douleur est épuisé et qui sont considérablement handicapés, une spondylodèse correctrice à long terme peut être discutée. Comme il s’agit d’une opération importante, elle ne peut être envisagée que chez des patients par ailleurs en bonne santé et ne présentant pas ou peu de comorbidités.

La première partie de cet article a été publiée dans le numéro 2/2016 de HAUSARZT PRAXIS.

Littérature :

- Deyo RA, et al : Low back pain. N Engl J Med 2001 ; 344 : 363-370.

- Mirza SK, Deyo RA : Revue systématique des essais randomisés comparant la chirurgie de fusion lombaire aux soins non opératoires pour le traitement de la douleur dorsale chronique. Spine 2007 ; 32(7) : 816-823.

- Brox JI, et al : Fusion lombaire instrumentée comparée à une intervention cognitive et à des exercices chez des patients souffrant de douleurs dorsales chroniques après une chirurgie antérieure pour hernie discale : étude prospective randomisée et contrôlée. Pain 2006 ; 122(1-2) : 145-155.

- Brox JL, et al. : Essai contrôlé randomisé de fusion lombaire instrumentée et d’intervention et d’exercices cognitifs chez des patients souffrant de lombalgie chronique et de dégénérescence discale. Spine 2003 ; 28(17) : 1913-1921.

- Mannion AF, et al : Comparaison de la fusion spinale et du traitement non opératoire chez les patients souffrant de lombalgie chronique : suivi à long terme de trois essais contrôlés randomisés. Spinal J 2013 ; 13(11) : 1438-1448.

- Gibson JN, et al : The Cochrane review of surgery for lombary disc prolaps and degnerative lombary spondylosis. Spine 1999 ; 24 : 1820-1832.

- Gibson JN, et al : Surgery for degenerative lombary spondylosis : updated Cochrane review. Spine 2005 ; 30 : 2312-2320.

- Parker LM, et al. : The outcome of posterolateral fusion in highly selected patients with discogenic low back pain. Spine 1996 ; 21 : 1909-1916.

- Colhoun E, et al : Provokative Discographie as a guide to planning operations on the spine. JBJS Br 1988 ; 70 : 267-270.

- Blumenthal SL, et al. : Le rôle de la fusion lombaire antérieure pour la disruption discale interne. Spine 1988 ; 13 : 566-569.

- van Tulder MW, et al : Résultat des modalités de traitement invasif sur la douleur dorsale et la sciatique : une revue basée sur les preuves. Eur Spine J 2006 ; 15 Suppl 1 : S82-92.

- Fritzell P, et al : Volvo Award Winner in Clinical Studies : lombary fusion versus nonurgical treatment for low back pain : a multicenter randomized controlled trial from the Swedish Lumbar spine study Group. Spine 2001 ; 26 : 2521-2534.

- Fritzell P, et al : Fusion as treatment for chronic low back pain – existing evidence, the scientific frontier and research strategies. Eur Spine J 2005 ; 14(5) : 519-520.

- Fritzell P, et al : Chronic low back pain an fusion : a comparison of three surgical techniques : a prospective multicenter randomized study from the Swedish lumbar spine study group. Spine 2002 ; 27 : 1131-1141.

- Kumar MN : Correlation betweeneen sagittal plane changes and adjacent segment degneration following lumbar spien fusion. Eur Spine J 2001 ; 10 : 314-319.

- Ghiselli G, et al : Dégénérescence des segments adjacents dans le rachis lombaire. J Bone Joint Surg Am 2004 ; 86-A : 1497-1503.

- Bothmann M, et al : Fixation Dynesys pour la dégénérescence du rachis lombaire. Neurosurg Rev 2008 ; 31 : 189-196.

- Beastall J, et al. : Le système de stabilisation lombaire Dynesys : un rapport préliminaire sur les résultats de l’imagerie par résonance magnétique positionnelle. Spine 2007 ; 32 : 685-690.

- Gillet P : Commentaire sur “long-term acturarial survivorship analysis of an interspinous stabilization system”. Eur Spine J 2007 ; 16(8) : 1289-1290.

- Blumenthal S, et al : A prospective, randomized, multicenter Food & Drug Administration investigational device exemptions study of lumbar total disc replacement wih the Charite artificial disc versus lumbar fusion : part I : evaluation of clinical outcomes. Spine 2005 ; 30 : 1565-1575, E387-391.

- Delamarter R, et al : Résultats à cinq ans de l’essai clinique prospectif randomisé multicentrique FDA DIE Prodisc-l. Spine J 2008 ; 8 : 62S-63S.

- Guyer RD, et al : Prospective, randomisée, multicentrique Food & Drug Administration investigational device exemptions study of lumbar total disc replacement wih the Charite artificial disc versus lumbar fusion : five-year follow-up. Spine J 2009 ; 9 : 374-386.

- Ziegler J, et al : Résultats de l’étude prospective, randomisée, multicentrique Food & Drug Administration investigational device exemption study oft he proDISC L total disc replacement versus circumferential fusion for the treatement of 1-level degnerative disc disease. Spine 2007 ; 32 : 1155-1163.

- Yajun WU, et al : A meta-analysis of artificial total disc replacement versus fusion for lombar degnerative disc disease. Eur Spine J 2010 ; 19 : 1250-1261.

- Kingsley, RC : Épidémiologie des indications et des contre-indications au remplacement total des disques dans un cabinet universitaire. Spine J 2007 ; 7 : 392.

- Putzier M, et al. : Charite total disc replacement – clinical and radiological results after a average follow up of 17 years. Eur Spine J 2006 ; 15 : 183-195.

- Huang RC, et al : Gamme de mouvements et dégénérescence du niveau adjacent après remplacement total du disque lombaire. Spine J 2006 ; 6 : 242-247.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016, 11(3) : 37-42