Les génodermatoses sont des maladies de la peau et de ses annexes dues à la mutation d’un seul gène et transmises selon les règles de Mendel. Ces maladies cutanées héréditaires ne sont souvent pas détectables à la naissance, mais se développent au cours des premiers mois ou années de vie, à l’adolescence ou même à l’âge adulte. Le professeur Peter Itin, médecin-chef de la clinique universitaire de dermatologie de Bâle, a parlé de quatre des cinq génodermatoses les plus fréquentes dans la pratique lors des 6e Journées zurichoises de formation continue en dermatologie 2016.

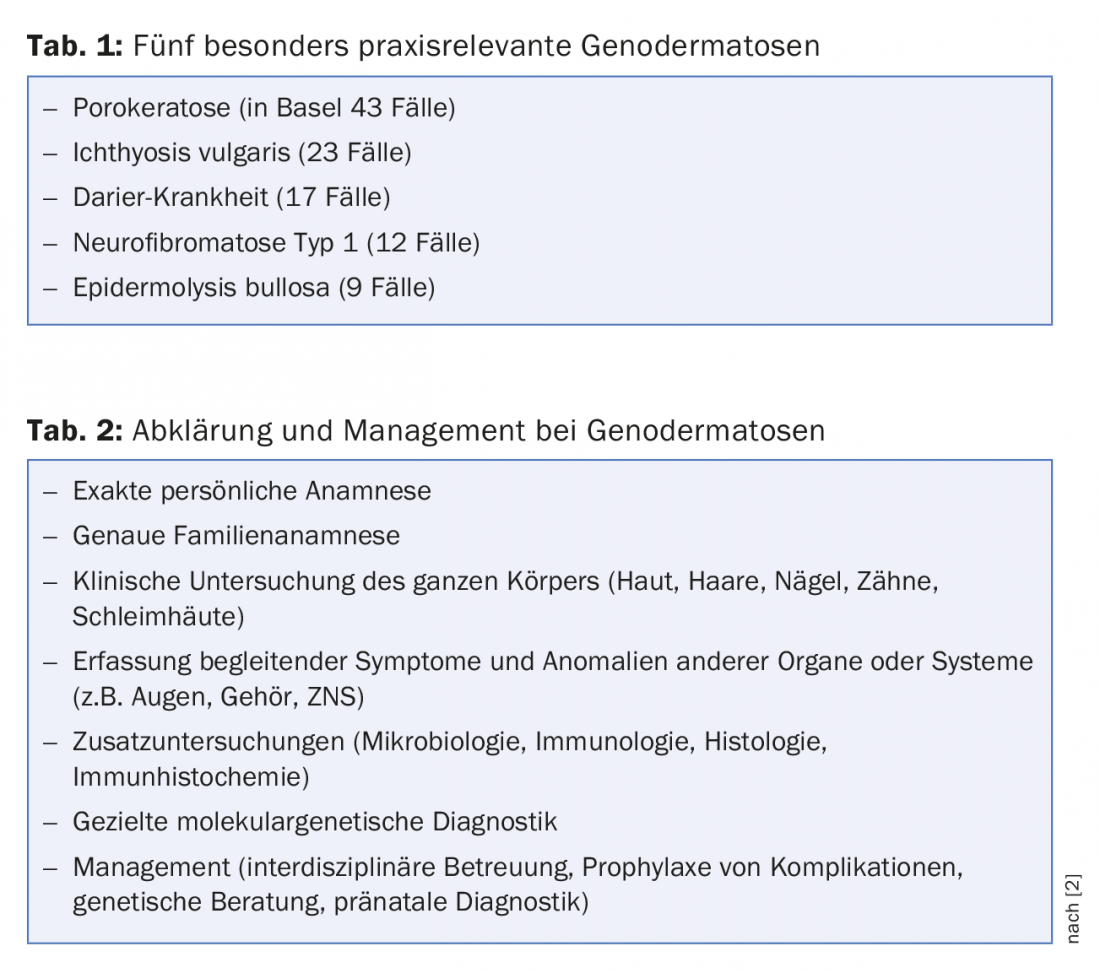

La peau n’est pas seulement concernée par les plus de 500 génodermatoses connues, mais elle est également impliquée dans un tiers des 10 000 maladies héréditaires monogéniques connues, qui peuvent se manifester dans différents organes. Les médecins travaillant en cabinet devraient connaître les cinq génodermatoses les plus fréquentes, qui représentent 91% des maladies cutanées monogéniques rencontrées en cabinet [1]. Une analyse des diagnostics des consultations ambulatoires à la Clinique universitaire de dermatologie de Bâle entre 2002 et 2008 a permis d’établir une liste des cinq génodermatoses les plus fréquentes. (tableau 1). Tableau 2 donne un aperçu des étapes de l’évaluation diagnostique.

Groupes de génodermatoses

Les troubles héréditaires de la kératinisation, qui comprennent la porokératose, l’ichtyose vulgaire et la maladie de Darier, représentent environ la moitié des génodermatoses [1]. Tous les troubles héréditaires de la kératinisation sont dus soit à une anomalie des protéines, soit à une anomalie des lipides, avec un déséquilibre entre la prolifération épithéliale et la desquamation. Les autres groupes de génodermatoses sont, par ordre de fréquence décroissante [1] :

- Génodermatoses avec tumeurs bénignes (au premier plan, la neurofibromatose de type 1 et la sclérose tubéreuse)

- Epidermolyses héréditaires (épidermolyse bulleuse)

- Troubles métaboliques héréditaires (par ex. porphyrie cutanée tardive, œdème angioneurotique héréditaire)

- Génodermatoses avec tumeurs malignes

- Maladies héréditaires du tissu conjonctif

- Troubles héréditaires de la pigmentation

- Maladies héréditaires des ongles et des cheveux

- Dysplasies ectodermiques

Porokératose

Cette génodermatose, la plus fréquemment diagnostiquée à Bâle, peut être diffuse ou segmentaire, avec une distribution fréquente le long des lignes de Blaschko. La lamelle cornoïde est caractéristique, le doigt restant accroché en passant dessus (corrélat histopathologique : drapeau parakératosique). L’hérédité est autosomique dominante. Parmi les gènes dont les mutations peuvent provoquer une porokératose, on trouve le gène SLC17A9, important pour le transport transmembranaire des protéines, et le gène PMVK, important pour la synthèse du cholestérol. Les carcinomes épidermoïdes sont plus fréquents chez les patients atteints de porokératose.

ichtyose vulgaire

La fréquence de l’ichtyose vulgaire héréditaire autosomique dominante est de 1:300 à 1:1000. Ce trouble héréditaire de la kératinisation et de la barrière est dû à une mutation de la filaggrine, qui entraîne la formation de granules de kératohyaline anormaux. Ce n’est qu’à partir du troisième à sixième mois de vie que cette génodermatose se manifeste par une xérose, une desquamation et un prurit. La desquamation est d’intensité variable, souvent uniquement en hiver lorsque l’air ambiant est sec pendant la période de chauffage. Typiquement, les fléchisseurs (coude, poplité) sont évidés. Les lignes de la main sont accentuées et dans la moitié des cas, il existe une association avec une dermatite atopique. Sur le plan thérapeutique, l’accent est mis sur le graissage de la peau, en particulier pendant la nuit. Les pellicules peuvent être éliminées avec des préparations contenant de l’urée. En cas de fissures douloureuses, les topiques contenant de la glycérine conviennent au traitement et en cas de kératoderme, la salicylvaseline à 20%. Le prurit peut être soulagé par des préparations rafraîchissantes à base de menthol. En cas d’érythème sévère, les corticostéroïdes topiques utilisés à court terme sont utiles. En ce qui concerne l’anhidrose, les gilets de refroidissement sont utiles pour les sportifs.

Maladie de Darier

La dyskératose folliculaire de Darier est le deuxième trouble de la kératinisation le plus fréquent. Cette génodermatose est due à une mutation héréditaire autosomique dominante du gène ATP2A2, qui code pour une pompe à calcium. On trouve des papules brunâtres et sales, des fissures palmaires, des kératoses folliculaires, des altérations des ongles (leuconychie, usures périphériques), un kératoderme palmoplantaire et des hémorragies palmaires typiques. Lors de l’inspection de la muqueuse buccale, qui devrait faire partie de l’examen clinique de tous les patients, on remarque le relief en pavés de la gencive. La forme congénitale de la maladie de Darier est rare. La plupart du temps, la génodermatose ne s’exprime clairement qu’après la puberté. Cependant, les fosses palmaires sont présentes chez les enfants à partir de cinq ans environ. Les troubles neuropsychiatriques sont associés à la maladie de Darier, mais ne sont pas obligatoires.

Neurofibromatose de type 1 (NF1)

Cette maladie héréditaire autosomique dominante se produit à une fréquence de 1:3000. Chez la moitié des personnes atteintes, la NF1 n’est pas encore connue dans la famille (nouvelle mutation). La perte du suppresseur de tumeur qu’est la neurofibromine, due à une mutation du gène de la neurofibromine sur le chromosome 17, entraîne un risque accru de tumeurs bénignes et malignes [3]. Une fois le diagnostic posé, il convient de rechercher un gliome optique par IRM du crâne. La NF1 est un trouble complexe du développement physique et souvent moteur et cognitif. Les complications réduisent l’espérance de vie des patients de 15 ans. Il n’est pas rare que les taches café au lait typiques soient présentes à la naissance ou se développent au cours des deux premières années de vie. On trouve une ou deux de ces taches chez 10% de la population générale [3]. Si ces taches sont au nombre de six ou plus (tableau 3), l’orateur a déclaré qu’il fallait penser à une NF1 et procéder à un examen pédiatrique approfondi de tout le corps.

Source : 6e Journées zurichoises de formation continue en dermatologie, 15-17 juin 2016

Littérature :

- Itin P, et al : Les génodermatoses que le praticien doit connaître. Dermatologue 2013 ; 64 : 26-31.

- Has C, et al. : Aspects pratiques du diagnostic moléculaire des génodermatoses. Dermatologue 2016 ; 67 : 53-58.

- Ferner RE, et al. : Guidelines for the diagnosis and management of individuals with neurofibromatosis 1. J Med Genet 2007 ; 44 : 81-88.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2016 ; 26(4) : 44-45