Un gonflement au niveau du cou est une plainte fréquente chez les médecins généralistes. Pour un diagnostic ciblé, l’échographie s’impose. Elle est surtout très utile pour évaluer les gonflements inexpliqués du cou, car presque toutes les structures sont facilement accessibles.

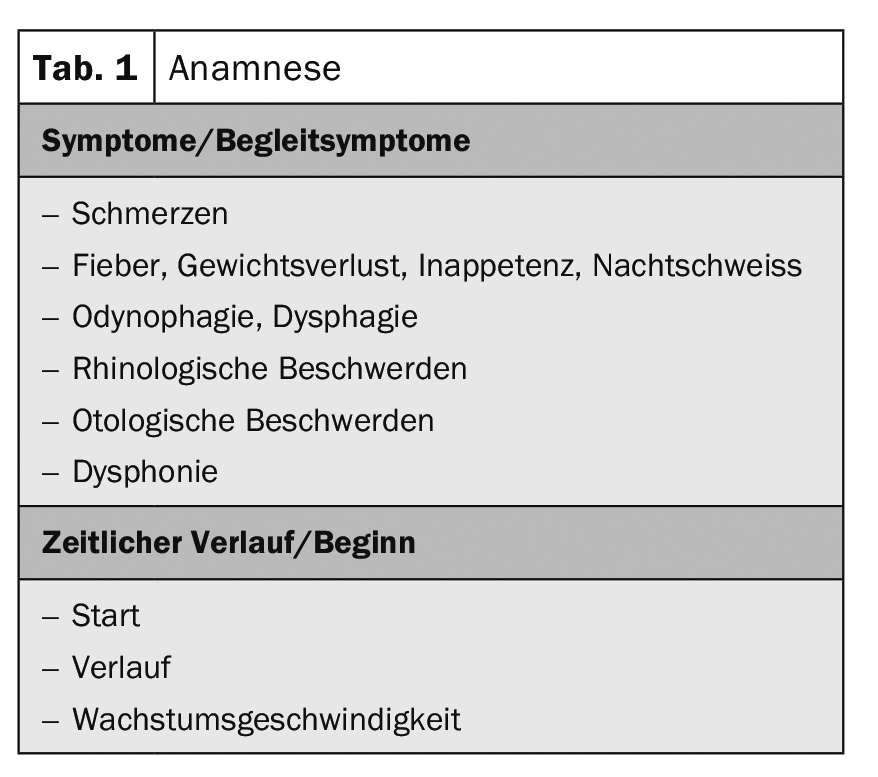

Un gonflement au niveau du cou est une plainte fréquente chez les médecins généralistes. Une anamnèse ciblée permet déjà d’établir une hypothèse de travail. L’objectif de l’anamnèse est de demander, outre le début et l’évolution dans le temps, les symptômes et les symptômes associés (tab. 1). L’anamnèse personnelle a également pour but d’interroger les facteurs de risque de gonflement du cou (médicaments, exposition professionnelle, contacts avec des animaux, séjours à l’étranger, toxines ou maladies secondaires). En ce qui concerne les antécédents familiaux, il est surtout important de savoir s’il y a des antécédents familiaux de tumeurs.

L’état évalue la localisation, le déplacement, le nombre de lésions spatiales, la consistance, la formation de fistules, l’échauffement et la rougeur de la peau au-dessus de l’enflure. Il s’agit de trouver une cause ou du moins de limiter les possibilités. L’état de l’ensemble des muqueuses de la gorge, du nez et des oreilles est très important, en particulier en cas de causes infectieuses ou tumorales.

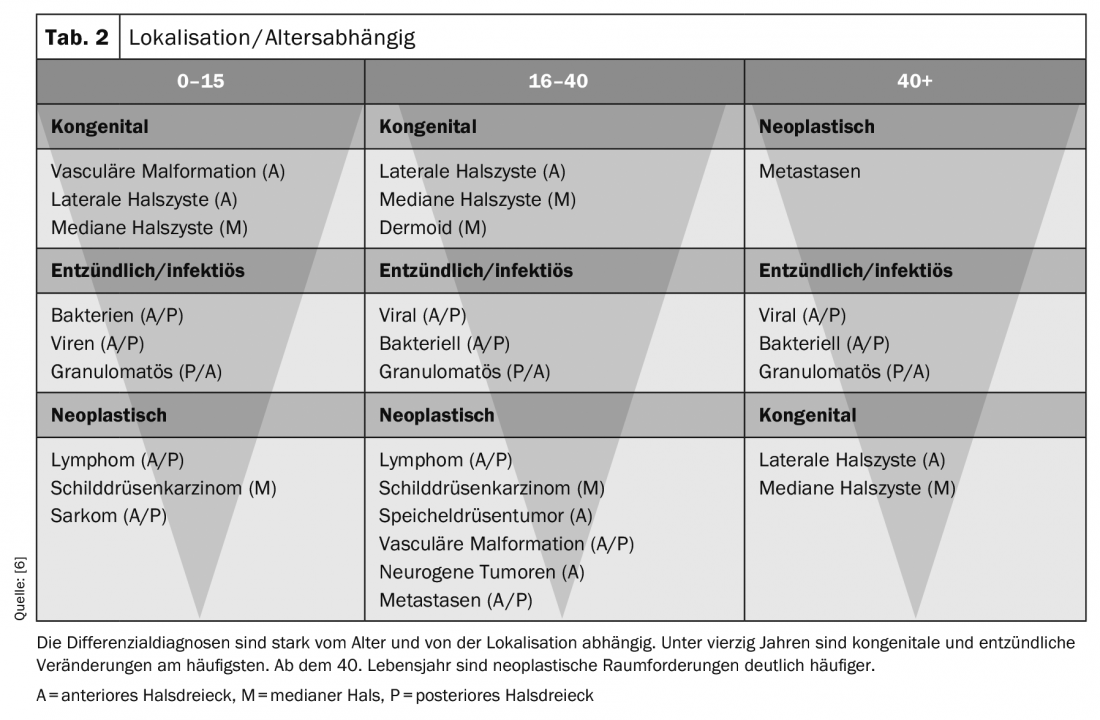

L’âge et la localisation ont une grande influence sur la délimitation des diagnostics différentiels (tableau 2). L’anamnèse et le statut permettent ensuite de formuler une hypothèse de travail qui sera vérifiée par échographie. Comme toutes les structures du cou sont très superficielles, elles sont très faciles à visualiser par échographie. Il est recommandé d’utiliser une sonde linéaire avec une gamme de fréquences de 8-13 MHz (une sonde matricielle si disponible).

Pour obtenir une image de bonne qualité, nous vous recommandons d’appliquer la règle des 4 boutons [1]. Il s’agit d’optimiser la qualité de l’image de la manière la plus standardisée possible et en peu de temps. Quatre réglages sont effectués à chaque fois :

- Gain

- Fréquence (10-12 MHz)

- Profondeur (env. 2,5-3 cm)

- Mise au point (environ 1,5-2 cm)

Normalement, l’échographie est réalisée sur un patient allongé. L’appareil est utilisé de la main gauche et la sonde est guidée de la main droite. Il est important d’adopter une bonne posture. Le siège, la table et le moniteur doivent être adaptés à la taille de l’examinateur. Il est généralement recommandé d’appuyer le bras droit sur le patient. Si l’appui est inconfortable, le patient peut croiser les bras et l’examinateur peut y appuyer le bras.

Selon l’exposition du cou, un coussin peut être placé sous la nuque. Il vaut la peine d’effectuer l’échographie toujours de la même manière et surtout de manière systématique, afin que toutes les régions du cou soient examinées. Il n’y a pas de norme pour l’ordre. A la clinique ORL de Berne, nous commençons toujours par l’examen de la glande thyroïde. Avec l’image de la thyroïde, nous effectuons également les réglages de l’appareil (4-button-rule). Ensuite, nous parcourons le cou complet d’abord du côté non pathologique, y compris de la parotide et ensuite sur le côté pathologique, y compris de la parotide. L’objectif est de contrôler toutes les régions (niveau des ganglions lymphatiques) du cou.

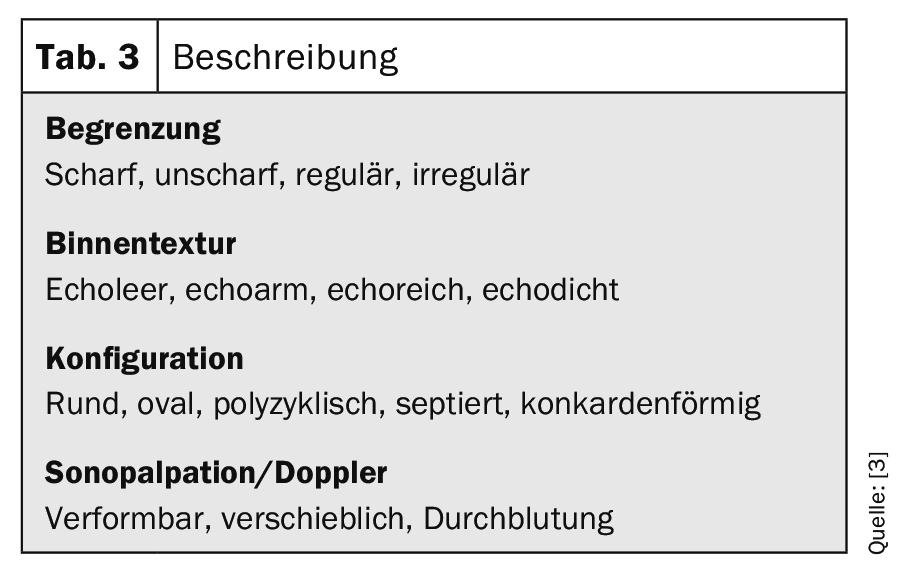

La pathologie doit toujours être regardée et évaluée à deux niveaux. On évalue les limites, la structure interne, la configuration, la sonopalpation et la vascularisation (tableau 3). Comme les structures et les pathologies de la région cervicale sont très superficielles, l’échopalpation permet de déterminer s’il s’agit d’une masse molle (kystique) ou dure (solide). Les appareils les plus récents permettent également d’utiliser l’élastographie pour évaluer la dureté des tissus. Si une amplification sonore dorsale est visible, c’est un signe de présence de liquide dans la masse. Il peut s’agir de pus, de sang, de sérome ou encore de nécrose. L’échographie ne permet pas de différencier clairement ces liquides. L’anamnèse peut être utile pour faire la différence.

Si le diagnostic n’est pas clair, ou pour confirmer un diagnostic, une ponction à l’aiguille fine peut être effectuée. Celle-ci doit toujours être réalisée sous guidage échographique, en particulier pour les petites lésions.

Il existe deux façons d’effectuer la ponction :

- Technique in-plane : la piqûre est effectuée longitudinalement par rapport au transducteur, dans le plan du transducteur. Avec cette méthode, l’aiguille complète peut être visualisée, y compris le ponçage.

- Technique hors plan : la piqûre est perpendiculaire au plan du transducteur. Ainsi, seule la pointe de l’aiguille peut être vue. Cette méthode est particulièrement indiquée pour les lésions spatiales profondes.

Recommandation pour la réalisation de la ponction à l’aiguille fine [2]

Selon les dernières directives européennes, il est recommandé de protéger le transducteur, de désinfecter la peau et de piquer avec du gel stérile ou avec un désinfectant qui n’affecte pas le transducteur. La ponction permet de ponctionner du liquide ou de prélever des cellules. Le liquide et/ou les cellules peuvent ensuite être analysés par cytopathologie +/- bactériologie.

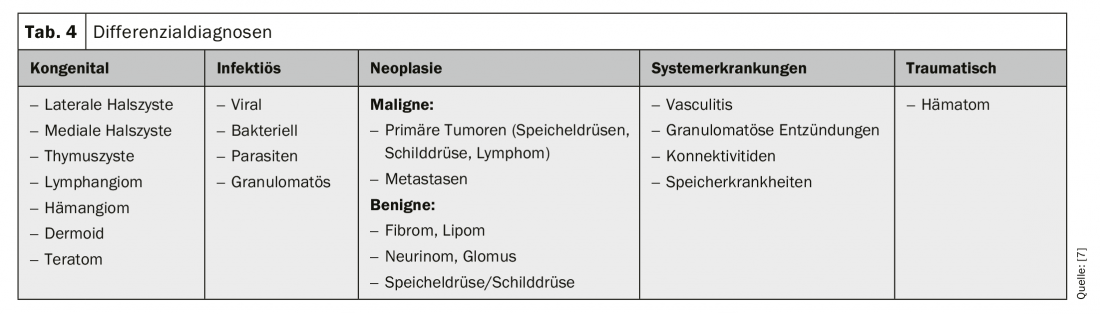

Pathologies par étiologie (tab. 4) : Grâce à l’anamnèse et au statut, il est généralement possible de classer les pathologies possibles en grands groupes de diagnostics différentiels. Cela aide à évaluer les images échographiques.

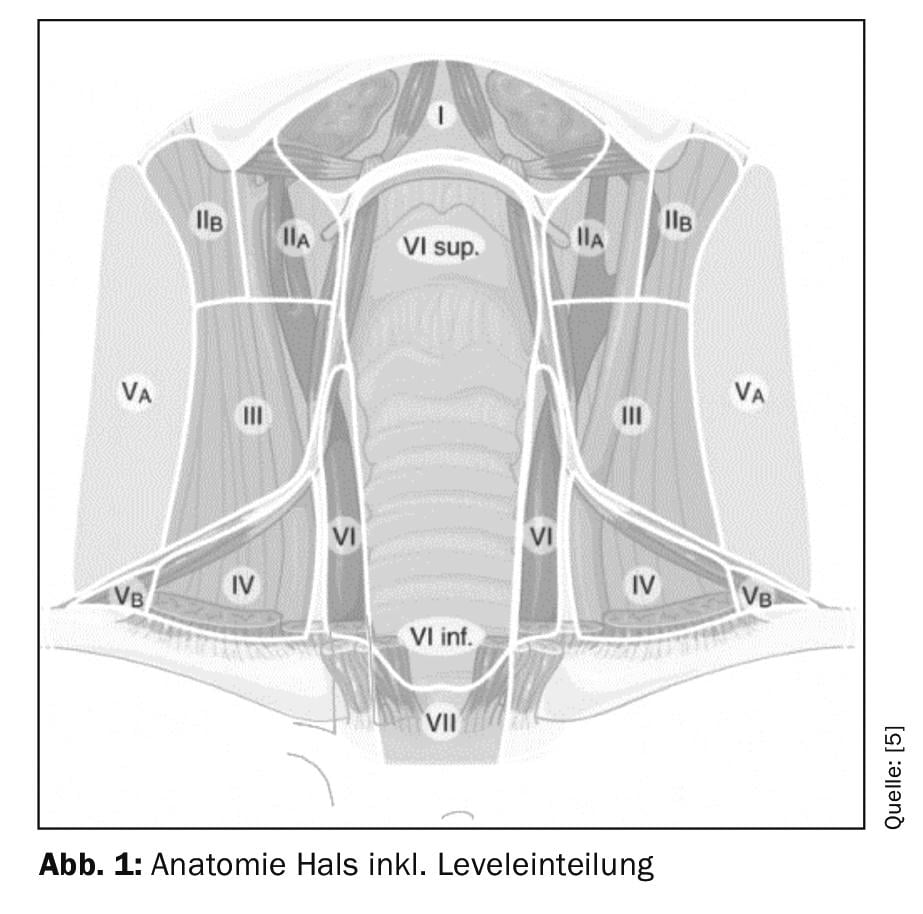

Pathologies par localisation (Fig. 1) : Il est important, en particulier pour le diagnostic des tumeurs, que la localisation d’une masse spatiale soit la plus précise possible. Le cou est divisé en six niveaux anatomiquement limités.

La région sous-mentale (niveau Ia) est formée par le ventricule antérieur du muscle digastrique, l’os hyoïde et le plan médian du cou. La région submandibulaire est formée par le ventricule antérieur du muscle digastrique, le ventricule postérieur du muscle digastrique et le bord inférieur de la mandibule (niveau Ib). La gl. submandibulaire se trouve également dans cette région.

La partie latérale du cou est divisée en une partie antérieure (niveau II-IV) et une partie postérieure (niveau V) par le muscle sterno-cléido-mastoïdien. La partie antérieure est divisée en niveau IV (caudal du muscle omohyoïdien), niveau III (crânial du muscle omohyoïdien et caudal de la bifurcation carotidienne) et niveau II (crânial de la bifurcation carotidienne et caudal du muscle digastrique ventral postérieur). Le cou médian (niveau VI) comprend tous les ganglions lymphatiques pré- et paratrachéaux ainsi que les ganglions lymphatiques périthyroïdiens. La limite latérale est formée par les aa. carotide commune.

Pathologies dans la région médiane du cou

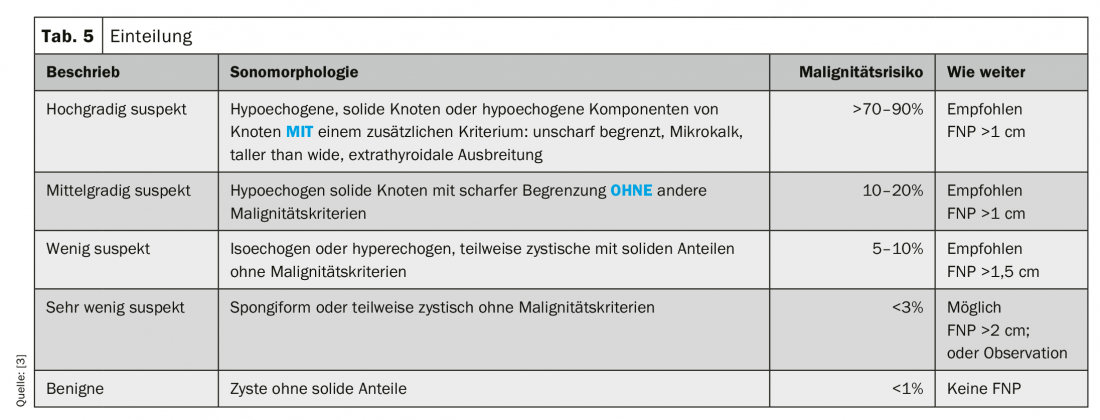

Les pathologies de la région cervicale médiane sont souvent d’origine congénitale, en particulier chez les jeunes patients (kyste cervical médian, kyste du thymus, dermoïde, tératome). Après 40 ans, les néoplasies sont nettement plus fréquentes (métastases ou tumeurs primaires bénignes/malignes). Il est rare qu’une masse spatiale congénitale soit symptomatique pour la première fois après l’âge de 40 ans. Très souvent, les nodules thyroïdiens sont découverts de manière fortuite à l’échographie. Les nodules thyroïdiens peuvent être symptomatiques à partir d’une certaine taille, lorsqu’ils poussent ou deviennent visibles sur la trachée, l’œsophage, le larynx ou à l’extérieur. La prévalence des nodules thyroïdiens est à peu près égale à l’âge du patient. Les nodules thyroïdiens étant des découvertes fortuites très fréquentes, il est important de savoir comment les traiter. Il est important que chaque nœud soit décrit et évalué. Il existe différentes directives sur la manière dont les nodules thyroïdiens doivent être évalués et sur la façon de procéder ensuite (ATA, TIRADS). A l’Hôpital de l’Île, nous suivons les directives américaines de 2015 (ATA) (tab. 5) [3]. Les lignes directrices de l’ATA de 2015 ont complètement intégré l’échographie dans la décision thérapeutique. Chaque nœud est évalué individuellement et affecté à une catégorie de risque. Il existe cinq catégories de risques. Si le nodule est hypoéchogène, il appartient déjà à l’une des deux catégories de risque les plus élevées. Si un autre signe de malignité est également présent, comme des limites floues, des microcalcifications, taller than wide ou une extension extrathyroïdienne, le nodule appartient à la catégorie de risque la plus élevée, avec un risque de malignité de >70-90%. En fonction de la taille du nodule et de la classe de risque, il est décidé si une ponction est nécessaire ou si le nodule peut être contrôlé par échographie (tab. 5).

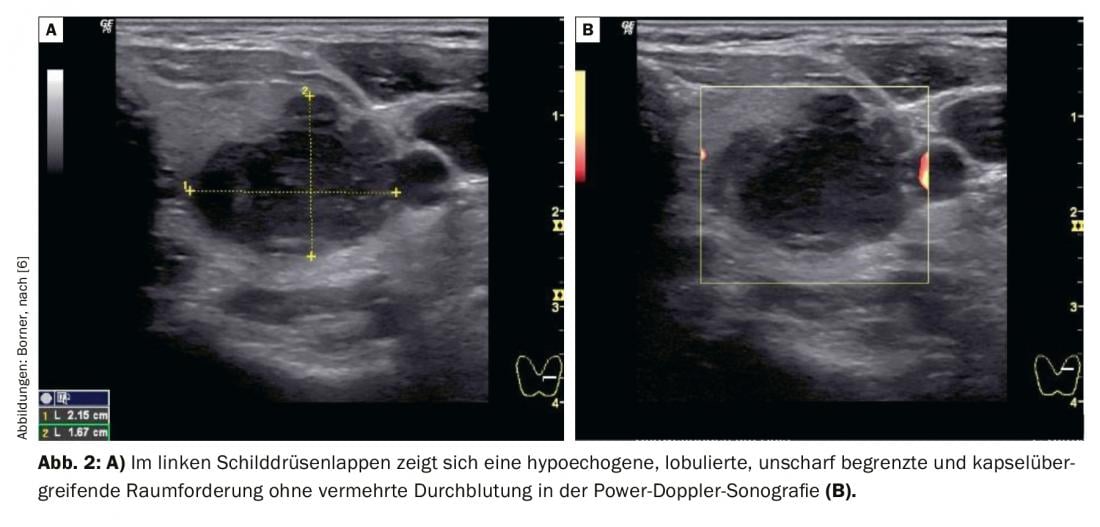

L’image 2 de la thyroïde gauche montre une masse hypoéchogène aux contours flous de 2,15×1,67 cm, qui est lobulée et ne présente pas d’augmentation du flux sanguin. Dans la zone périphérique, elle dépasse la capsule de la thyroïde. Selon les directives actuelles de l’ATA, cette lésion est hautement suspecte de malignité thyroïdienne, car elle est hypoéchogène et présente en outre d’autres critères de malignité (limites floues, extension extrathyroïdienne). Dans ce cas, les lignes directrices recommandent une ponction à l’aiguille fine à partir de 1 cm. La ponction à l’aiguille fine a révélé ici un carcinome indifférencié de la thyroïde.

Pathologies dans la région latérale du cou

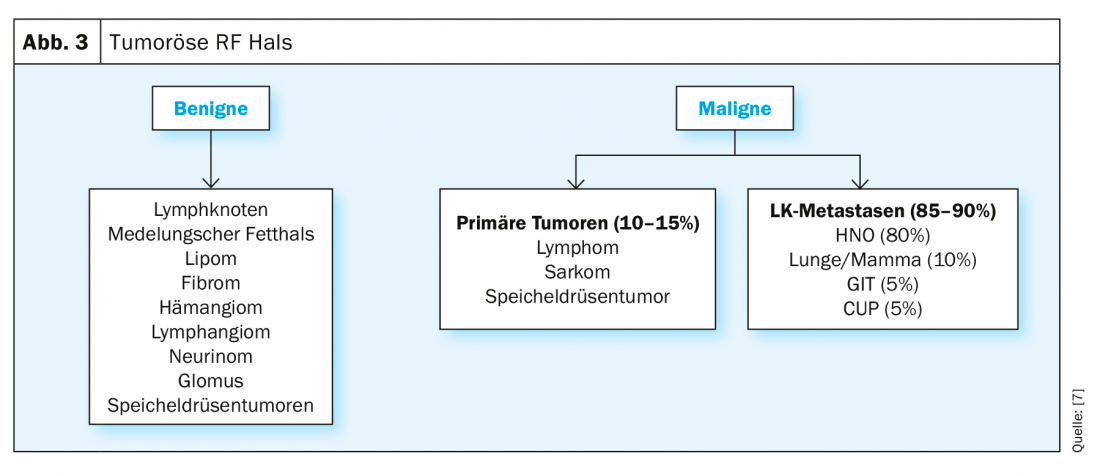

L’anamnèse et le statut permettent de déterminer la dynamique et la cause possible du gonflement. Le plus souvent, on trouve des causes inflammatoires de gonflement (ganglions lymphatiques réactifs). Les tumeurs bénignes (lipomes, fibromes, neurinomes, tumeurs glomiques, tumeurs des glandes salivaires) et, chez les patients de plus de 40 ans, les métastases et les tumeurs malignes primaires sont possibles (Fig. 3). En ce qui concerne les lésions spatiales malignes, les métastases sont nettement plus fréquentes que les tumeurs malignes primaires. Dans 80% des cas, les métastases dans la région cervicale ont pour origine la tumeur primaire dans la région ORL. C’est pourquoi il est très important d’effectuer un état des muqueuses complètes pour toute masse spatiale inexpliquée au niveau du cou.

Présentation de cas

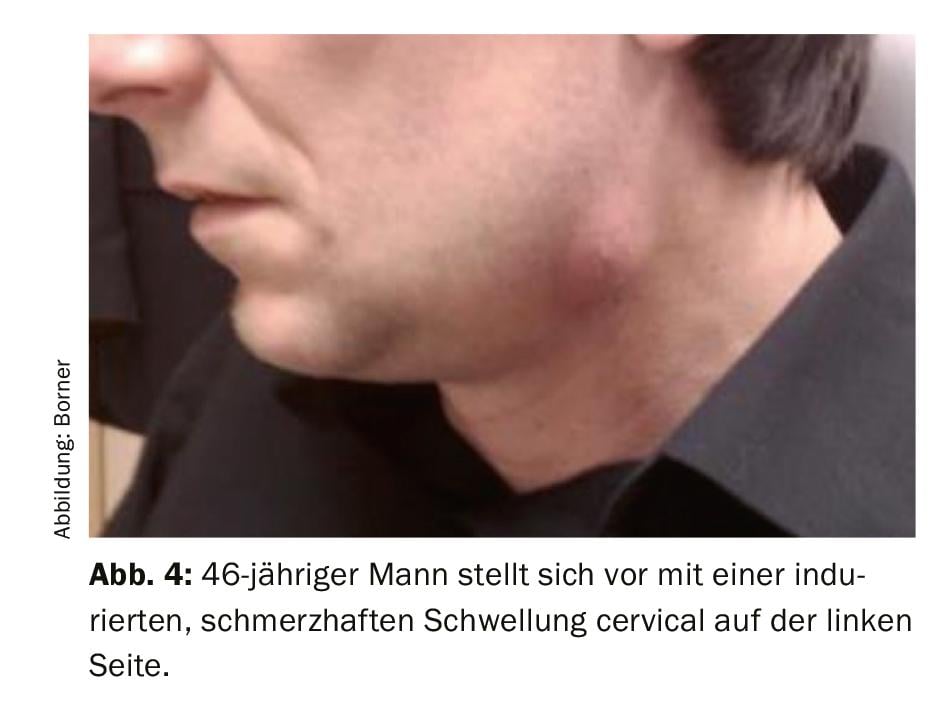

Un homme de 46 ans se présente avec une tuméfaction cervicale indurée et douloureuse sur le côté gauche (Fig. 4) depuis 2 semaines. Auparavant, il n’avait jamais eu de plaintes similaires. L’anamnèse n’a pas permis de déterminer une cause claire (pas de foyer infectieux, pas de symptômes B, pas de séjour à l’étranger, pas d’animaux domestiques, pas de toxines, pas d’autres maladies). Le statut ne révèle qu’un état dentaire carié, à l’exception d’une tuméfaction indurée et douloureuse. Le reste de l’examen ORL était sans particularité.

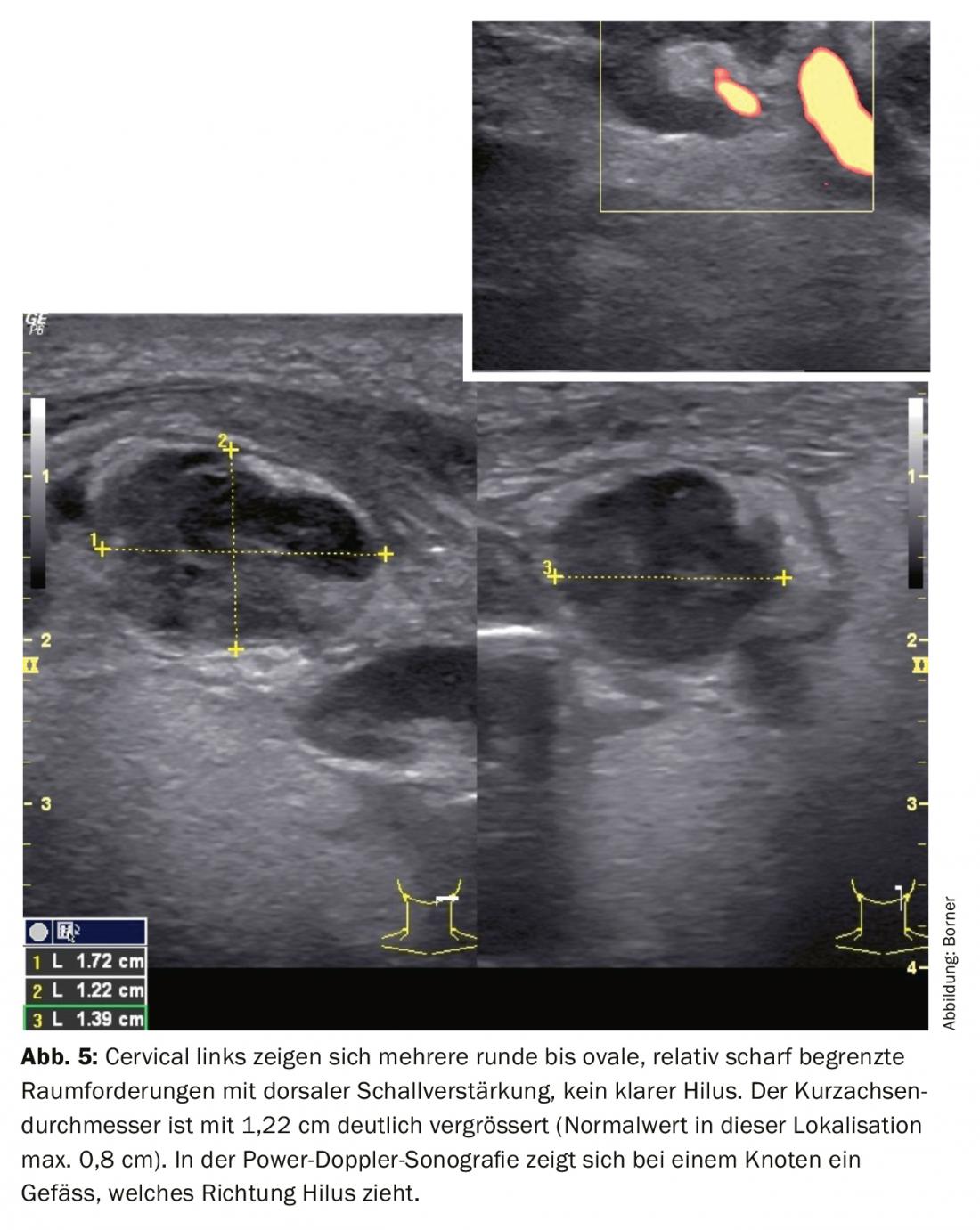

L’échographie montre plusieurs RF relativement bien délimitées, hypoéchogènes, rondes à ovales, non homogènes, avec une amplification sonore dorsale. Le diamètre de l’axe court est nettement augmenté, à 1,22 cm (la valeur normale dans cette localisation est de 0,8 cm maximum). Pas d’augmentation de la circulation sanguine centrale ou périphérique (Fig. 5).

Pour limiter les diagnostics différentiels, nous nous posons systématiquement les trois questions suivantes à chaque fois :

1. cela pourrait-il être un ganglion lymphatique ?

2. si c’est un ganglion lymphatique, est-il pathologiquement modifié ?

3. s’il est pathologiquement altéré, quelle est la pathologie ?

a. Hyperplasique

b. Inflammatoire

c. Néoplasique

Concrètement, cela signifierait pour la lésion de la figure 5 :

1. il peut s’agir d’un ganglion lymphatique

2. il est pathologiquement modifié

3. d’après l’anamnèse et l’amplification sonore dorsale, il pourrait s’agir d’un ganglion lymphatique abcédé.

Pour confirmer le diagnostic, une FNP a été réalisée, qui a révélé la présence de pus. Le pus a été analysé et a révélé une infection par Actinomyces. Nous avons commencé un traitement antibiotique par co-amoxicilline en IV. Après 3 jours, aucune amélioration n’a été constatée et nous avons dû procéder à un drainage externe de l’abcès. L’évolution postopératoire a été très satisfaisante.

L’évaluation échographique des ganglions lymphatiques est difficile, car il existe différents critères qui ne peuvent pas être considérés individuellement, mais uniquement dans leur contexte [4]. L’évaluation comprend

- Taille des ganglions lymphatiques, en particulier le diamètre de l’axe court

- l’homogénéité

- la limitation

- la circulation sanguine

- l’évaluation du hile et du cortex

- la forme

Il convient de noter que des ganglions ronds peuvent être normaux dans le cou (au niveau I, IIA et dans la parotide). Lors de l’évaluation de la taille, la méthode la plus simple consiste à déterminer le diamètre de l’axe court.

- Le diamètre de l’axe court ne doit pas dépasser 8 mm pour les niveaux IB et II.

- Dans toutes les autres régions, elle ne doit pas dépasser 5 mm.

Cette règle simplifie grandement l’évaluation, car il n’est pas nécessaire de calculer un indice. Il simplifie également les contrôles de l’évolution des ganglions lymphatiques altérés.

Pathologies des glandes salivaires

L’être humain possède six grandes glandes salivaires (glandes parotides, glandes submandibulaires, glandes sublinguales), qui vont par paires, et 600 à 800 petites glandes salivaires situées dans les muqueuses. Sonomorphologiquement, les grandes glandes salivaires peuvent être représentées de manière homogène et hyperéchogène. Les petites glandes salivaires ainsi que le système de canaux ne sont normalement pas visualisables. Les grandes glandes salivaires étant appariées, il est intéressant de comparer les glandes salivaires, en particulier en cas de pathologie. Il existe des lésions circonscrites (tumeurs) et des altérations diffuses (p. ex. inflammation, maladies systémiques).

Dans les pathologies des glandes salivaires, la question de la dépendance alimentaire est centrale. Toutes les pathologies (calculs salivaires, sténoses, tumeurs) qui affectent ou rétrécissent le système des canaux entraînent des troubles liés à l’alimentation.

En cas de modifications diffuses aiguës, il s’agit souvent d’une infection virale (par exemple les oreillons) ou bactérienne. Il n’est pas possible de les distinguer du point de vue de la symétrie. Les inflammations virales touchent plus souvent plusieurs glandes et les inflammations bactériennes touchent plus souvent une seule glande. L’échographie permet toutefois d’exclure une abcédation.

Parmi les altérations chroniques diffuses, le Sjögren primaire et le Sjögren secondaire sont les causes les plus fréquentes. Celles-ci entraînent un remodelage cicatriciel de l’ensemble des tissus. Sonomorphologiquement, le tissu est modifié de manière hypoéchogène. Selon le stade, il présente des modifications kystiques qui peuvent être de différentes tailles. Il peut également avoir des modifications cicatricielles qui se présentent sous forme hyperéchogène. La plupart du temps, plusieurs glandes sont concernées. Si le système ganglionnaire est touché, le patient présente en outre des troubles liés à l’alimentation. Dans ce cas, le système de galeries peut généralement être représenté de manière sonomorphologique.

Les modifications circonscrites sont presque toujours des néoformations. Dans la parotide, 80% des lésions circonscrites sont bénignes, dans la glande thyroïde, elles sont plus fréquentes. submandibulaire 50%, et pour les petites glandes salivaires, seulement 20% des lésions spatiales sont bénignes.

Règle : le principe est le suivant : plus la glande est petite, plus la probabilité qu’une masse circonscrite soit maligne est grande.

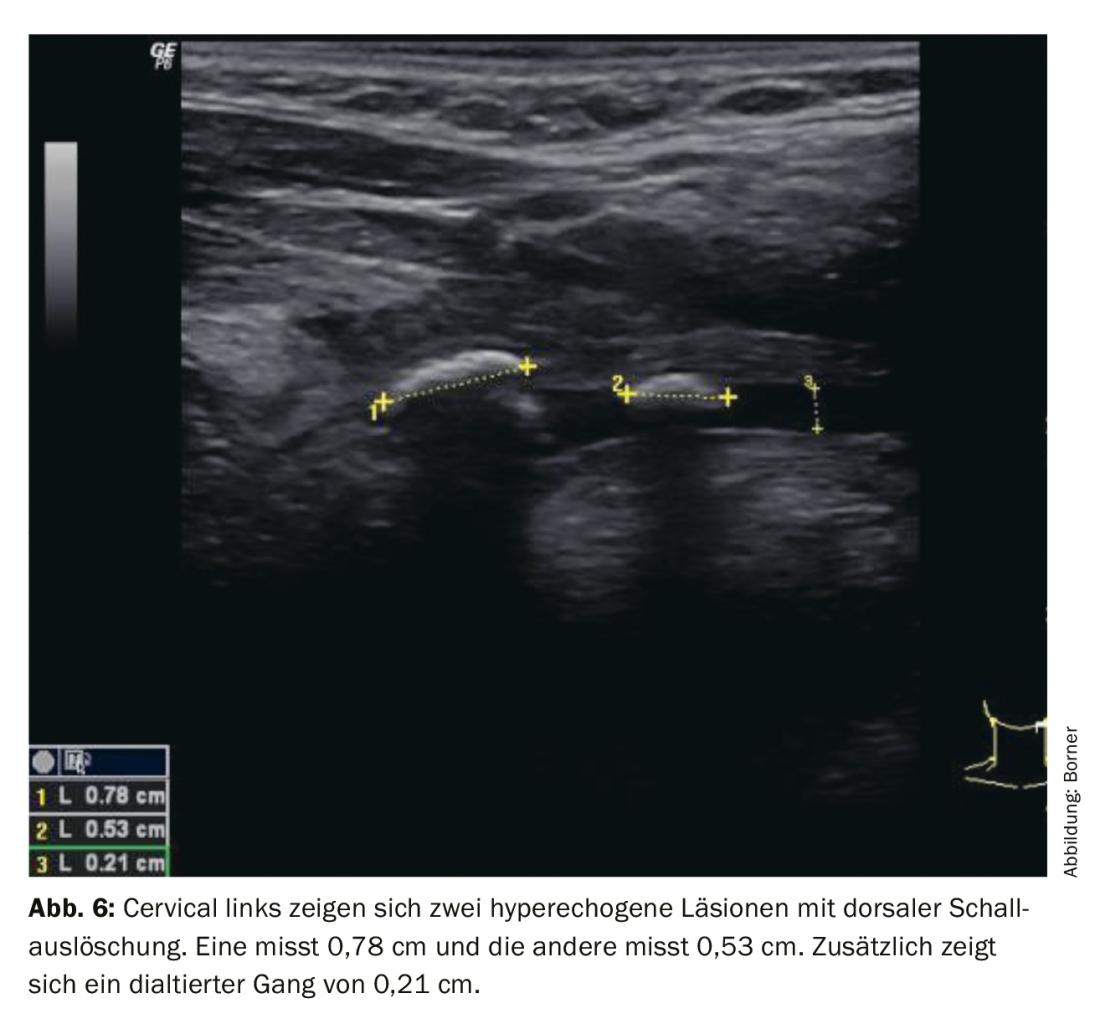

En tant que pathologie particulière, des calculs salivaires peuvent apparaître dans les glandes salivaires. Les calculs salivaires sont présents chez 1% de la population. Les calculs salivaires les plus fréquents sont ceux de la gl. submandibulaire. Toutefois, ils ne sont que très rarement symptomatiques.

Calculs salivaires dans la gl. submandibulaire se trouvent très souvent dans la zone du hile de la glande. En échographie, il existe des signes directs (surface hyperéchogène) et des signes indirects (extinction du son dorsal et système de canaux dilatés). Pour une meilleure visualisation, il peut être utile que le patient prenne des substances qui produisent de la salive avant ou pendant l’examen (bonbon, vitamine C). Cela permet de mieux visualiser le système de canaux dilatés (Fig. 6). Il est également important de ne pas exercer une pression trop importante avec la sonde. Les canaux salivaires sont très fins et peuvent être comprimés par une faible pression jusqu’à ce qu’ils ne soient plus visibles. Nous vous recommandons d’utiliser beaucoup de gel afin de créer une couche de gel entre le transducteur et la peau. Cela garantit qu’il n’y a pas trop de pression.

Pathologies du plancher buccal

Les lésions du plancher buccal affectent souvent très tôt la mobilité de la langue lors de la parole et de l’alimentation. Un examen clinique précis du plancher de la bouche, de la langue et des dents est important. L’examen bimanuel, en particulier, peut être utile. En échographie, il est important de distinguer si la lésion est située sous ou au-dessus du muscle mylohyoïdien.

Les diagnostics différentiels des lésions spatiales du plancher buccal dépendent fortement de l’âge. Chez les patients plus jeunes, il peut s’agir d’une ranule, d’un dermoïde, d’un tératome, d’une malformation vasculaire ou d’un kyste cervical médian. Dans de rares cas, il peut également s’agir de tissu thyroïdien ectopique. Chez les patients âgés, il convient d’exclure toute modification tumorale. La ranula peut survenir à tout âge. Une ranule est un diagnostic clinique. L’échographie permet d’évaluer l’étendue.

Si la cause du gonflement n’est pas claire cliniquement et échographiquement, une ponction à l’aiguille fine doit être effectuée pour confirmer le diagnostic.

Messages Take-Home

- L’échographie est très utile pour évaluer les gonflements inexpliqués du cou, car presque toutes les structures sont facilement accessibles. L’examen est peu coûteux, ne nécessite pas d’exposition aux radiations et peut être réalisé rapidement.

- Il est important de bien régler le poste de travail et l’appareil afin de réunir les conditions de base pour sonner avec précision et plaisir.

- Avant 40 ans, les changements inflammatoires et les changements congénitaux sont les causes les plus fréquentes des gonflements.

- Après l’âge de 40 ans, les tumeurs malignes primaires et surtout les métastases sont nettement plus fréquentes.

- Les nodules thyroïdiens sont une découverte fortuite fréquente. Les nœuds doivent être évalués et documentés individuellement. En fonction du risque de malignité et de leur taille, ils sont ponctionnés ou contrôlés.

Littérature :

- Iro H, Bozzato A, Zenk J : Altas of Head and Neck Ultasound ; Thiema

- Müller T, et al : Recommandations DEGUM sur la prévention des infections en échographie et en échographie endoscopique. Ultraschall in Med 2018 ; 39 : 284-303.

- Amercian Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer 2015.

- Rettenbacher T : Sonographie des ganglions lymphatiques périphériques Partie 1 : Résultats normaux et critères de l’image B, Ultraschall in Med 2010 ; 31 : 344-362.

- Leenhardt L, et al : European Thyroid Association Guidelines for Cervical Ultrasound Scan and Ultrasound-Guided Techniques in the Postoperative Management of Patients with Tyhroid Cancer. Eur Thyroid J 2013 ; 2 : 147-159.

- Évaluation des masses cervicales chez les adultes ; American Family Physician. 2015 May 15 ; 91(10) : 698-706.

- Raza Pasha R, Golub JS : Livre ; Otolaryngology Head and Neck Surgery, Clinical Reference Guide, 4th edition.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2020 ; 15(1) : 16-21