Bien qu’il existe des directives claires sur la modalité d’examen à utiliser pour telle ou telle question, la décision est plurifactorielle. En cas de doute, vous pouvez demander conseil au radiologue. Les données anamnestiques et cliniques sont extrêmement importantes pour le radiologue afin de choisir le bon protocole d’examen. Dans le cas d’un scanner, une question précise permet de choisir le protocole le moins irradiant. Lors d’un examen IRM, il est important, pour des raisons techniques, de délimiter la région à examiner. L’anamnèse et l’état clinique ne peuvent pas être remplacés par un examen radiologique.

La question de la tomodensitométrie ou de l’imagerie par résonance magnétique (TDM/IRM) ne devrait se poser qu’après la radiographie conventionnelle ou l’échographie, car ces modalités restreignent déjà le diagnostic différentiel et peuvent rendre inutile un examen plus approfondi. Une radiographie conventionnelle est souvent utile : elle peut par exemple montrer une fracture du col du fémur et le patient ne doit pas attendre une semaine pour passer une IRM.

Le scanner et l’IRM sont très similaires en apparence, mais techniquement très différents, avec des forces et des faiblesses différentes. Vu de l’extérieur, le scanner est un anneau. La durée de l’étude est courte, même pour les grandes régions, et la taille de la région à étudier peut être ajustée à volonté pendant l’étude. Mais le scanner nécessite des rayons X, c’est pourquoi il est important, pour des raisons de radioprotection, de poser les questions les plus précises possibles. Le système d’IRM, en revanche, est un tunnel. L’examen prend plus de temps et la taille de la région à examiner est limitée par la taille de l’antenne et n’est pas adaptable à volonté. En IRM, il est important de poser des questions précises pour établir le protocole d’examen.

Le scanner a mauvaise presse en raison des rayons X qu’il nécessite, alors que l’IRM apparaît comme une méthode d’examen presque omnipotente. Il est donc d’autant plus difficile de choisir l’une ou l’autre des modalités d’examen. Ainsi, nous allons aborder ici les principales différences techniques et les indications.

Tomographie assistée par ordinateur

Le scanner est une méthode d’imagerie en coupe dans laquelle l’absorption spécifique des tissus par les rayons X permet d’obtenir une image à l’aide d’algorithmes mathématiques complexes. Le scanner présente des avantages importants :

- Rapidement disponible

- Courte durée de l’examen

- Relativement peu sensible aux artefacts de mouvement

- La région à examiner est capturée en tant que volume, ce qui permet de reconstruire ultérieurement des images dans tous les axes (MPR).

- La salle d’examen est facilement accessible, ce qui est important pour les patients instables.

Les inconvénients du scanner, outre l’exposition aux radiations, sont qu’il est moins sensible et moins spécifique pour les modifications inflammatoires des tissus mous et des structures osseuses et qu’il dispose d’un contraste spatial moindre pour les structures des tissus mous.

Imagerie par résonance magnétique

L’IRM est une technique d’imagerie en coupe qui utilise le comportement différent des molécules d’eau (mini-aimants protoniques) dans les différents tissus du corps dans le champ magnétique. Cela se traduit par différents signaux d’énergie qui sont à leur tour enregistrés par les antennes, puis traduits en image à l’aide d’algorithmes mathématiques. L’IRM n’entraîne aucune exposition aux radiations, montre une très bonne résolution spatiale des structures des tissus mous et est très sensible aux modifications œdémateuses des structures des tissus mous et des os. Les principaux inconvénients de l’IRM sont les suivants :

- Longue durée d’examen ; un examen du crâne dure environ 50 minutes.

- La région à étudier est limitée en taille par l’antenne.

- Pas si facilement accessible – temps d’attente souvent plus long

- Sensible aux artefacts : perturbation du champ magnétique, artefacts de mouvement, métal dans le champ d’examen

- La coopération du patient est importante pour la qualité de l’image, c’est pourquoi l’examen est difficile chez les patients déments ou agités.

- Le patient doit pouvoir se coucher sur le dos. Des difficultés respiratoires, des douleurs non traitées de manière adéquate ou une hypercyphose rendent l’examen difficile, voire impossible.

- L’espace est très restreint : claustrophobie !

- La zone d’étude est soumise à un champ magnétique très puissant (1,5 à 3 teslas, soit jusqu’à 70 000 fois plus que le champ magnétique terrestre). Cela signifie que tous les objets dans la pièce doivent être amagnétiques, sinon ils représentent un danger pour le patient.

- Enquête comparativement coûteuse.

Paramètres de décision

Les principales différences techniques énumérées influencent la décision d’effectuer une IRM ou un scanner. Les paramètres décisionnels supplémentaires sont l’état clinique du patient et l’évolution de ses symptômes dans le temps. Ainsi, chez un patient agité dont l’état se détériore rapidement, le scanner est en principe l’examen de choix. La décision dépend en outre du caractère aigu ou chronique d’une pathologie et du système d’organes concerné. La décision est relativement simple, surtout pour la région du crâne et du cou ou pour la région musculo-squelettique, où les protocoles d’examen sont assez uniformes et relativement indépendants de la pathologie. Les protocoles d’examen de la région thoraco-abdominale sont toutefois beaucoup plus complexes, en fonction des questions et de la pathologie. Deux exemples :

Scanner thoracique : en cas de question sur l’embolie pulmonaire, l’acquisition est chronométrée en fonction du contraste intravasculaire et pondérée spécifiquement pour obtenir un contraste maximal dans les artères pulmonaires. En revanche, lors d’un scanner standard du thorax, on souhaite obtenir une image mixte, c’est-à-dire une imagerie dans laquelle le contraste est visible à la fois dans l’aorte et dans les vaisseaux pulmonaires.

Scanner abdominal : selon la question posée, l’examen doit être réalisé avec ou sans produit de contraste iv, par voie orale et/ou rectale. En outre, la question posée détermine également si l’on a seulement besoin d’un passage sur l’abdomen ou si l’on doit prendre en compte la dynamique de distribution du produit de contraste dans l’établissement du diagnostic. Le nombre de passages est finalement responsable de l’exposition du patient aux radiations pour chaque examen.

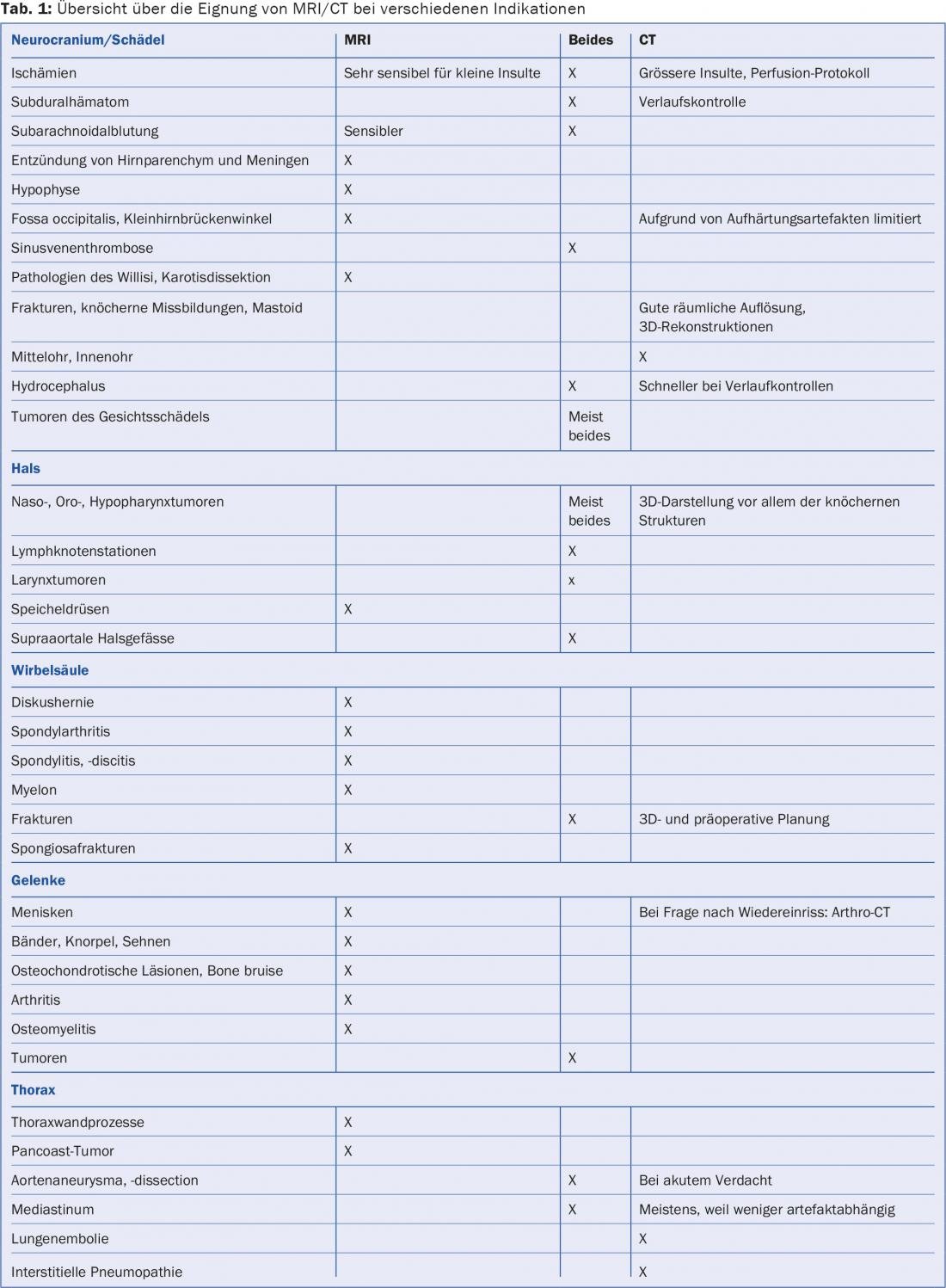

Indications par région et par pathologie

Nous allons maintenant détailler quelques indications par région et par pathologie. La liste n’est pas exhaustive, mais les principales pathologies devraient être mentionnées (tableau 1).

Scanner du crâne

- En cas d’apparition aiguë de troubles du système nerveux central et d’aggravation rapide, il s’agit du premier choix pour diagnostiquer les hémorragies intraparenchymateuses, sous-durales et sous-arachnoïdiennes ainsi que les ischémies et les troubles aigus de l’écoulement du LCR.

- Examen primaire en cas de traumatisme crânien : pour une bonne analyse des fractures et une analyse 3D

- Oreille interne, parties osseuses

- Sphères nasales

- Tumeurs ORL

- CAVE : L’analyse de l’angle pontocérébelleux et de la fosse occipitale est limitée en raison des artefacts de durcissement.

IRM du crâne

- En cas de suspicion d’ischémie

- En cas de traumatisme, pour visualiser les lésions, même très petites, comme les lésions axonales et les microhémorragies

- Modifications inflammatoires de la substance cérébrale (par ex. dans la sclérose en plaques) et des méninges

- Recherche de tumeurs et de métastases

- Angle pontocérébelleux, oreille interne, oreille moyenne

- Tumeurs de la sphère ORL

- Articulations temporo-mandibulaires

- Angiographie des axes vasculaires artériels et veineux intracrâniens

- Démence, épilepsie

Scanner du cou

- Traumatisme de la colonne cervicale (HWS)

- Représentation des parties osseuses dans le cadre d’une sténose neuroforaminale

- Malformation du rachis cervical : les reconstructions 3D sont possibles

- Tumeurs ORL et éventuellement atteinte des ganglions lymphatiques

- Angiographie des axes vasculaires supra-aortiques

- CAVE : ne pas utiliser en cas de tumeurs de la thyroïde en raison de l’exposition à l’iode

- IRM du cou

- Post-traumatique : lésions ligamentaires, œdème osseux, plexus brachial

- Hernie discale

- Myélopathie : changements post-traumatiques, inflammatoires, dégénératifs

- Tumeurs

- Modifications inflammatoires dégénératives du rachis cervical

- Axe vasculaire supra-aortique

Scanner thoracique

- Embolie pulmonaire

- Tumeurs des poumons et du médiastin

- Pneumopathie interstitielle

- Coronarographie cardio-CT déclenchée par ECG

- Biopsies et drainages guidés par scanner

IRM du thorax

- Colonne vertébrale thoracique : inflammatoire, dégénérative,

- modifications traumatiques, tumorales

- Hernie discale

- Myelon

- Examens cardiaques déclenchés

- Tumeurs des tissus mous

- Mamma

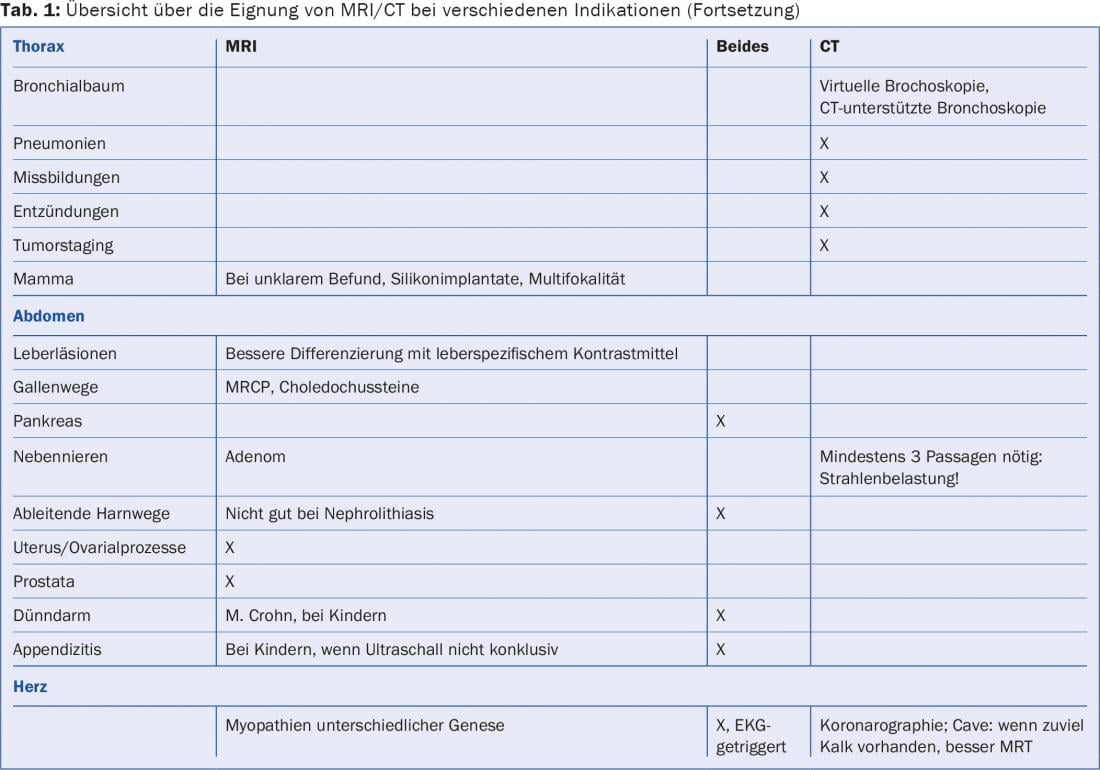

Scanner abdominal

- Post-traumatique

- Foie, bile, pancréas – surtout en cas de cause aiguë

- Reins et voies urinaires, en particulier en cas de néphrolithiase, de pyélonéphrite et de tumeurs

- Intestin grêle et gros intestin

- Axes vasculaires artériels et veineux

- Coloscopie virtuelle : dépistage de tumeurs ou lorsque le gastroentérologue n’a pas la possibilité de passer par le côlon ou seulement partiellement. CAVE : la diverticulite aiguë est une contre-indication

- Structures osseuses : post-traumatiques, métastases, préopératoires

IRM de l’abdomen

- Pour l’examen général de l’ensemble de l’abdomen sans question spécifique, l’IRM n’est pas très bien adaptée, malgré d’importants progrès techniques.

- Généralement en complément du scanner pour une spécification plus précise, par exemple des lésions hépatiques, grâce à des produits de contraste spécifiques au foie.

- calculs biliaires, surtout en cas de calculs cholédociens

- Évaluation de la pancréatite chronique avec le test de sécrétine fonctionnelle

- Suivi des modifications inflammatoires de l’intestin comme la maladie de Crohn et chez les enfants

- Organes du petit bassin

- CAVE : inapproprié pour la détection de la néphrolithiase

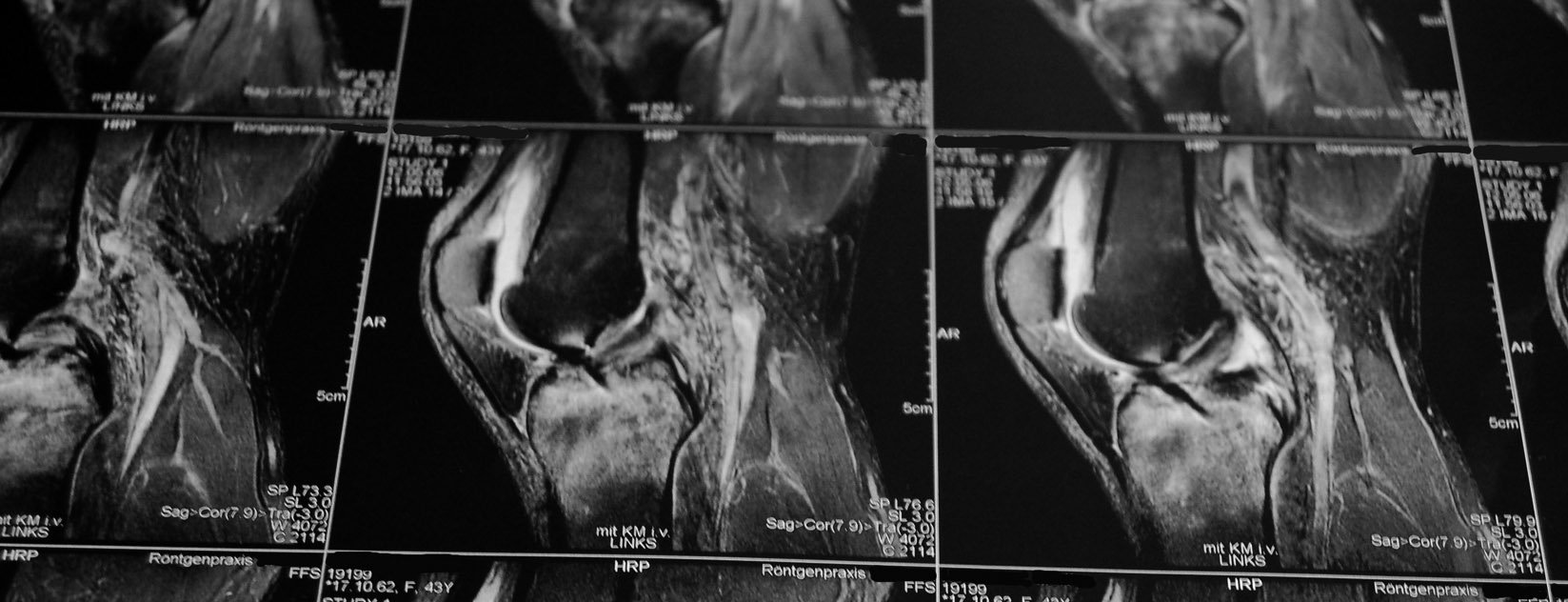

Articulations

- Pour les articulations, l’examen IRM est la première étape. Un scanner n’est que rarement nécessaire, surtout dans le cadre de la planification d’une opération, pour mieux évaluer les structures osseuses.

- La TDM des articulations est appropriée lorsque l’IRM est contre-indiquée.

- Arthro-CT en cas de question sur une nouvelle déchirure du ménisque ou si l’IRM n’est pas possible.

Conclusion

Comme on peut le voir dans les indications citées pour l’une ou l’autre modalité d’examen, le choix entre IRM et scanner n’est pas toujours évident. De plus, d’autres facteurs influencent la décision d’opter pour l’une ou l’autre modalité, par exemple l’insuffisance rénale, les allergies aux produits de contraste ou la claustrophobie.

L’impatience du patient et/ou du médecin traitant joue malheureusement aussi souvent un rôle, car il faut généralement attendre plus longtemps pour obtenir une date d’examen IRM.

Dans tous les cas, une étude qui ne peut pas répondre à la question posée est trop coûteuse.

Littérature complémentaire :

- ACR-Appropriateness Criteria-American College of Radiology (www.acr.or/Quality-Safety/Appropriateness-Criteria)

- Eisenberg RL, et al. : Radiologypocket reference : What to order when. Lippincott-Raven.

- Trueb PR : Kompendium für ärztliche Strahlenschutz-Sachverständige (Compendium pour les experts médicaux en radioprotection), Haupt Verlag.

- Procop M, Galanski M : Computed tomography of the body, Thieme Verlag.

- Weishaupt D, et al. : Comment fonctionne l’IRM, Springer Verlag.

- Weissleder R, et al : Primer of diagnostic imaging, Mosby.

- Dähnert W : Radiology Review Manual, Lippincott.

- Osborn AG, et al : Diagnostic imaging – Brain, Amyrsis.

- Harnsberger HR, et al. : Imagerie diagnostique – Tête et cou, Amyrsis.

- Federle M, et al. : Imagerie diagnostique – Abdomen, Amyrsis.

- Stoller D, et al. : Imagerie diagnostique – Orthopédie, Amyrsis.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(1) : 33-34