La condition préalable au meilleur traitement possible des déficits de mémoire dans la MA est un diagnostic différentiel suffisant. Après avoir exclu d’autres causes, les inhibiteurs de la cholinestérase et les antagonistes des récepteurs du glutamate peuvent être utilisés pour ralentir la progression des déficits de mémoire. Il existe souvent des symptômes neuro-psychiatriques supplémentaires qui peuvent nuire au bien-être subjectif du patient et compliquer les soins. En cas de comorbidité avec d’autres maladies internes ou neurologiques, il faut tenir compte des effets secondaires et des interactions possibles des médicaments.

La maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neurodégénérative irréversible du cerveau et la cause la plus fréquente de démence chez les personnes de plus de 65 ans [1,2]. Au fur et à mesure de l’évolution de la MA, la mémoire et diverses autres facultés cognitives sont progressivement affectées, et le patient atteint finit par ne plus être en mesure d’effectuer les tâches quotidiennes les plus simples et nécessite des soins. Les déficits cognitifs concernent notamment la mémoire à court terme, la planification et la résolution de problèmes, les capacités d’analyse et de jugement, l’orientation spatiale ainsi que la production et la compréhension du langage [3,4]. En plus des déficits de mémoire, divers troubles neuro-psychiatriques sont caractéristiques de la MA et peuvent apparaître à des stades très précoces de la maladie [5,6].

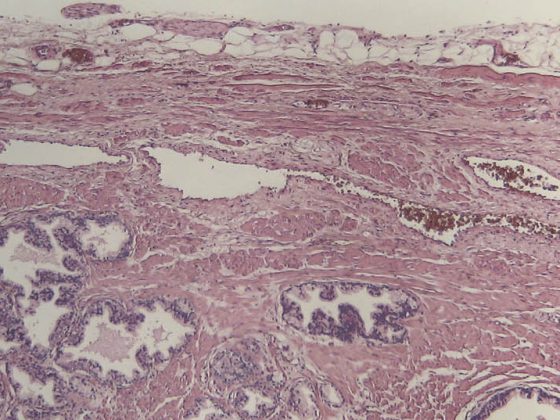

Le corrélat neuropathologique de la MA est la présence de plaques extracellulaires d’amyloïde bêta (Aβ) et de neurofibrilles tau intracellulaires [7,4]. Les technologies d’imagerie modernes telles que l’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou la tomographie par émission de positons (TEP) permettent de visualiser les modifications cérébrales des patients atteints au cours de la maladie [8,9]. Les recherches actuelles suggèrent que les premiers changements cérébraux se produisent plus de dix ans avant la manifestation des symptômes cliniques de la maladie d’Alzheimer. Au cours de cette phase préclinique, des changements toxiques ont lieu dans le tissu cérébral et les plaques Aβ ainsi que les neurofibrilles sont mesurables [10]. Bien que les patients atteints présentent encore des capacités de mémoire normales à ce stade, l’IRM fonctionnelle permet de mettre en évidence des schémas d’interaction neuronale et une activité altérés [11,12]. Au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, les cellules neuronales meurent et les atrophies de l’hippocampe et des zones pariéto-temporales du cerveau sont des caractéristiques des premiers stades de la maladie [13]. L’évolution de la maladie se caractérise par une extension des lésions et une symptomatologie neuro-psychiatrique correspondante [4].

Bien que la recherche ait produit des résultats impressionnants sur les bases neurobiologiques et le diagnostic de la MA au cours des dernières décennies, la MA n’est pas encore guérissable [14]. L’objectif du traitement médical actuellement disponible est donc une gestion optimale des différents troubles au cours de la maladie, afin d’obtenir la meilleure qualité de vie possible pour les patients concernés et leurs proches. Le traitement repose sur un diagnostic différentiel interdisciplinaire afin d’exclure d’autres formes de démence et d’identifier les éventuelles causes traitables des déficits de mémoire. Dans ce contexte, l’incidence d’autres maladies internes et neurologiques étant plus élevée en raison de l’âge avancé, la liste souvent longue des médicaments prescrits doit être gardée à l’esprit en ce qui concerne les effets secondaires et les interactions qui peuvent affecter la cognition. Dans le cadre du processus de diagnostic différentiel ainsi que de l’évaluation de l’évolution de la maladie, l’évaluation quantitative des performances de la mémoire au moyen de tests neuropsychologiques est indispensable [3,15].

Approche thérapeutique et médication de la MA

En raison de la complexité des symptômes de la MA, les sociétés médicales suisses et internationales recommandent une approche thérapeutique multidisciplinaire [6,15,16]. Le concept de traitement individuel est adapté à la situation du patient et inclut des interventions médicamenteuses et neuro-psychologiques, des procédures socio-psychothérapeutiques et un soutien aux aidants familiaux.

Objectif de l’intervention médicamenteuse : le traitement doit aider le patient à conserver sa mémoire le plus longtemps possible et à gérer les troubles du comportement. Il doit généralement ralentir et retarder l’apparition des symptômes de la maladie. La sévérité de la démence dans la MA – et, dans ce contexte, l’indication d’un médicament contre la MA – peut être évaluée à l’aide de tests de dépistage cognitif, dont l’un des plus établis est le test Mini-Mental-State-Examination (MMSE) [17]. Le MMSE peut être répété tous les six mois pour évaluer la progression de la démence et la réponse au traitement.

A l’heure actuelle, quatre substances actives sont autorisées pour le traitement médicamenteux de la MA : Le donépézil (Aricept®), la galantamine (Reminyl®) et la rivastigmine (Exelon®) peuvent être utilisés pour le traitement de la démence légère à modérée dans la MA, la mémantine (Axura®, Ebixa®) pour le traitement de la démence modérée à sévère dans la MA (score au test MMSE de 3-19) [18].

Des études cliniques ont montré que ces agents peuvent améliorer les processus de pensée en général, ainsi que la mémoire et les capacités de langage chez les patients atteints de la MA [19,20]. Sur la base des études cliniques actuellement disponibles sur la vitamine E et la sélégiline, il n’existe aucune preuve de l’efficacité des approches de traitement antioxydant dans la MA [21]. De même, deux études cliniques n’ont pas montré d’effet thérapeutique significatif du ginkgo biloba dans la MA [22,23].

Le donépézil, la galantamine et la rivastigmine sont des inhibiteurs réversibles de l’acétylcholinestérase à action centrale. Ils augmentent à la fois la concentration et la durée d’action du neurotransmetteur acétylcholine. Pour une efficacité optimale avec des effets secondaires aussi tolérables que possible, les inhibiteurs de la cholinestérase doivent être titrés progressivement sur plusieurs semaines jusqu’à ce qu’un effet cliniquement significatif puisse être attendu. Les effets indésirables des inhibiteurs de la cholinestérase sont notamment dus à l’activation périphérique du système nerveux parasympathique, avec bradycardie, bronchoconstriction et augmentation de la sécrétion d’acide gastrique[18].

La mémantine agit comme un antagoniste non compétitif du récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDA) sur le système de neurotransmission glutamatergique, mais elle a également une activité sérotoninergique, cholinergique et dopaminergique en tant qu’agoniste du récepteur D2. L’efficacité de la mémantine dans la MA s’explique par la prévention des effets nocifs associés au glutamate sur les neurones cérébraux. Dans le cadre d’un traitement par mémantine, on peut s’attendre à des effets sur la cognition, les compétences quotidiennes et le niveau général de fonctionnement après environ six mois [19]. La dose efficace individuelle est titrée par petites étapes sur plusieurs semaines. Les effets indésirables les plus fréquents de la mémantine comprennent des sensations de vertige, des maux de tête, de la constipation, de la somnolence et une pression artérielle élevée [18].

Des effets synergiques et une efficacité accrue de la mémantine par rapport au donépézil en monothérapie ont été décrits dans la MA modérée à sévère [24,25].

Malheureusement, le donépézil, la galantamine, la rivastigmine et la mémantine n’ont aucun effet sur le processus pathologique sous-jacent. En outre, ils ne sont pas efficaces chez tous les patients concernés et peuvent n’aider que pendant une période limitée. Nous n’avons pas trouvé d’étude (revue de littérature février 2014) qui compare directement les quatre médicaments autorisés en termes d’efficacité ou de profil d’effets secondaires. En ce qui concerne l’amélioration des activités quotidiennes (“activities of daily living”, ADL), on peut supposer, sur la base des études disponibles, qu’il n’y a pas de différence significative entre les différents inhibiteurs de la cholinestérase [26]. Cependant, certaines données indiquent qu’en l’absence de réponse thérapeutique, le passage à une autre préparation peut être utile [27].

Symptômes neuropsychiatriques

Les symptômes neuropsychiatriques constituent un défi particulier dans le cadre du traitement de la MA [5]. Il s’agit notamment de troubles du sommeil, d’agitation, de déambulation, d’anxiété, d’agressivité, d’apathie et de dépression. Un traitement adéquat améliore le bien-être des patients concernés et facilite la prise en charge par les proches ou le personnel soignant. Dans ce contexte, nous souhaitons attirer l’attention sur une revue récemment publiée sur les concepts de traitement établis pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence [6]. Les substances actives utilisées pour traiter les symptômes neuropsychiatriques de la MA doivent avoir une faible efficacité anti-cholinergique et être facilement combinables avec le traitement primaire de la MA. Les agents antidépresseurs qui ont fait leurs preuves dans ce sens sont les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine comme le citalopram (différents génériques), l’escitalopram (Cipralex®), la mirtazapine (par exemple Remeron®) et la sertraline (par exemple Zoloft®). Les anticonvulsivants peuvent être utilisés pour traiter l’agressivité. Les médicaments qui ont fait leurs preuves sont notamment : Valproate (p.ex. Depakine®), Carbamazepine (p.ex. Tegretol®) et Oxcarbazepine (p.ex. Trileptal®).

Après une évaluation précise de l’indication, les antipsychotiques peuvent également être utilisés pour le traitement des psychoses aiguës ou de l’agressivité, mais il faut tenir compte de la moins bonne tolérance chez les patients âgés et des interactions pharmacodynamiques possibles, en particulier en cas de traitement simultané avec la mémantine [28,29].

L’utilisation de benzodiazépines doit également faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne l’incidence accrue d’effets secondaires tels que l’instabilité de la position et de la marche et la tendance à la chute, de sorte que seule une utilisation à court terme est recommandée.

En raison de l’âge avancé des patients atteints de MA, il existe souvent une comorbidité avec d’autres maladies neurologiques et internes. Afin de fournir les meilleurs soins possibles, les médecins et les thérapeutes impliqués devraient suivre un concept de traitement commun et interdisciplinaire. Cela concerne en particulier les maladies telles que l’asthme et la BPCO, la gastrite et les cinétoses, pour lesquelles des alternatives aux médicaments anticholinergiques doivent être envisagées afin d’éviter les effets secondaires ou les interactions ayant un effet négatif sur les performances cognitives du patient [16].

En cas de traitement par la mémantine, il faut tenir compte des interactions pharmacodynamiques possibles au niveau du système dopaminergique, notamment en cas de comorbidité avec des troubles moteurs hypokinétiques. Une contre-indication à la mémantine est la médication simultanée avec d’autres antagonistes des récepteurs NMDA, comme l’amantadine (par exemple PK-Merz®) ou l’antitussif dextrométhorphane (Bexin®, Bexomed®, Bisolvon®, Calmerphan®, Calmesin®, Dextro-Med®, Emedrin®, Pretuval®, Pulmofor®).

Perspectives d’avenir : Études cliniques et approche de traitement préventif

Dans le cadre de projets de recherche clinique en cours, un grand nombre de substances sont testées pour savoir si elles sont susceptibles de prévenir la MA, de ralentir la progression de la maladie ou au moins d’améliorer les symptômes de la MA. Le site web du National Institute of Aging (NIA) présente des études cliniques récentes sur l’intervention thérapeutique dans la MA [30]. L’un des points forts de la recherche sur le traitement de la MA repose sur différentes approches visant à prévenir le dépôt d’Aβ cérébral ou à favoriser la clairance de l’Aβ cérébral [31]. Il existe actuellement des essais cliniques sur les inhibiteurs de la synthèse de l’Aβ, mais aussi sur les méthodes immunologiques à base d’anticorps contre l’Aβ [32,33].

Les recherches actuelles suggèrent qu’un traitement efficace ciblé sur Aβ devrait commencer à un stade très précoce de la maladie, idéalement avant la manifestation d’une lésion neuronale irréversible majeure ainsi qu’avant l’apparition de la symptomatologie clinique qui en résulte. Dans ce contexte, il est particulièrement important d’améliorer les procédures de diagnostic afin de pouvoir identifier de manière fiable les personnes présentant un risque accru de MA au stade préclinique de la maladie [10]. Il est possible que la réduction des neurofibrilles Tau ait un effet thérapeutique sur la MA, mais selon nos informations, il n’existe pas encore d’études cliniques actives sur ce sujet [34]. Une approche alternative de la recherche est l’étude de substances actives établies en vue d’une éventuelle efficacité dans la MA (“drug repositioning”) [35].

Dr Paul G. Unschuld

Littérature :

- Hock C, Nitsch RM : [Alzheimer dementia]. Praxis (Berne 1994) 2000 ; 89 : 529-540.

- Wilmo A, Prince M : “World Alzheimer Report 2010 : The global economic impact of dementia”, in : Alzheimer’s Disease International 2010. (Illinois, États-Unis).

- Albert MS, et al : The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease : recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & dementia : the journal of the Alzheimer’s Association 2011 ; 7 : 270-279.

- Ballard, C., et al : Maladie d’Alzheimer. Lancet 2011 ; 377 : 1019-1031.

- Lyketsos CG, et al : Symptômes neuropsychiatriques dans la maladie d’Alzheimer. Alzheimers Dement 2011 ; 7 : 532-539.

- Savaskan E, et al. : Recommandations pour le diagnostic et le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (BPSD). Praxis (Berne 1994) 2014 ; 103 : 135-148.

- Alzheimer, A : Sur une étrange maladie du cortex cérébral. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und Psychiatrisch-Gerichtliche Medizin 1907 ; 64 : 146-148.

- Klunk WE, et al : Imagerie de l’amyloïde cérébrale dans la maladie d’Alzheimer avec le Pittsburgh Compound-B. Annals of neurology 2004 ; 55 : 306-319.

- Frisoni GB, et al : L’utilisation clinique de l’IRM structurelle dans la maladie d’Alzheimer. Nat Rev Neurol 2010 ; 6 : 67-77.

- Sperling RA, et al : Toward defining the preclinical stages of Alzheimer’s disease : recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & dementia : the journal of the Alzheimer’s Association 2011 ; 7 : 280-292.

- Sheline YI, et al : Les plaques amyloïdes perturbent la connectivité du réseau en mode par défaut de l’état de repos chez les personnes âgées cognitivement normales. Biol Psychiatry 2010 ; 67 : 584-587.

- Steininger S, et al : L’amyloïde corticale bêta chez les adultes âgés cognitivement normaux est associée à une diminution de l’efficacité des réseaux au sein du système cérébro-cérébelleux. Frontiers in Aging Neuroscience 2014 ; 6 : 52, publié en ligne le 18 mars 2014.

- De Leon MJ, Klunk W : Biomarkers for the early diagnosis of Alzheimer’s disease. Lancet Neurol 2006 ; 5 : 198-199.

- Haas C : Stratégies, développement, et pitfalls des options thérapeutiques pour la maladie d’Alzheimer. J Alzheimers Dis 2012 ; 28 : 241-281.

- Monsch AU, et al. : [Consensus 2012 – diagnosis and treatment of patients with dementia in Switzerland]. Praxis (Berne 1994) 2012 ; 101 : 1239-1249.

- Institut national du vieillissement (NIA) : www.nia.nih.gov/alzheimers/topics/treatment.

- Folstein MF, Folstein SE, Mchugh PR : “Mini-mental state”. Une méthode pratique pour évaluer l’état cognitif des patients pour le clinicien. J Psychiatr Res 1975 ; 12 : 189-198.

- Compendium : compendium.ch

- Reisberg B, et al : Memantine in moderate-to-severe Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2003 ; 348 : 1333-1341.

- Robbins TW, Roberts AC : Régulation différentielle de la fonction fronto-exécutive par les monoamines et l’acétylcholine. Cereb Cortex 2007 ; 17 Suppl 1 : i151-160.

- Sano M, et al : A controlled trial of selegiline, alpha-tocopherol, or both as treatment for Alzheimer’s disease. L’étude coopérative sur la maladie d’Alzheimer. N Engl J Med 1997 ; 336 : 1216-1222.

- Solomon PR, et al : Ginkgo for memory enhancement : a randomized controlled trial. JAMA 2002 ; 288 : 835-840.

- Schneider LS, et al : A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of two doses of Ginkgo biloba extract in dementia of the Alzheimer’s type. Curr Alzheimer Res 2005 ; 2 : 541-551.

- Tariot PN, et al : Traitement par la mémantine chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer modérée à sévère recevant déjà le donépézil : un essai contrôlé randomisé. JAMA 2004 ; 291 : 317-324.

- Gauthier S, Molinuevo JL : Bénéfices du traitement combiné par inhibiteur de cholinestérase et mémantine dans la maladie d’Alzheimer modérée-sévère. Alzheimers Dement 2013 ; 9 : 326-331.

- Wilcock G, et al. : A long-term comparison of galantamine and donépézil in the treatment of Alzheimer’s disease. Drugs Aging 2003 ; 20 : 777-789.

- Auriacombe S, et al : Efficacité et sécurité de la rivastigmine chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer qui n’ont pas réussi à bénéficier d’un traitement par donépézil. Curr Med Res Opin 2002 ; 18 : 129-138.

- Alexopoulos GS, et al : Using antipsychotic agents in older patients. J Clin Psychiatry 2004 ; 65 Suppl 2 : 5-99 ; discussion 100-102 ; quiz 103-104.

- Lustenberger I, et al : Psychotropic medication use in Swiss nursing homes. Swiss Med Wkly 2011 ; 141 : w13254.

- Institut national du vieillissement (NIA) : www.nia.nih.gov/alzheimers/publication/2011-2012-alzheimers-disease-progress-report/ongoing-nia-funded-clinical

- Karran E, Hardy J : Traitement antiamyloïde pour la maladie d’Alzheimer–sommes-nous sur la bonne voie ? N Engl J Med 2014 ; 370 : 377-378.

- Nitsch RM, Hock C : Ciblage de la pathologie bêta-amyloïde dans la maladie d’Alzheimer avec l’immunothérapie Abeta. Neurotherapeutics 2008 ; 5 : 415-420.

- Winblad, B., et al : Options d’immunothérapie active pour la maladie d’Alzheimer. Alzheimers Res Ther 2014 ; 6, 7.

- Giacobini E, Gold G : Alzheimer disease therapy–moving from amyloid-beta to tau. Nat Rev Neurol 2013 ; 9 : 677-686.

- Corbett A, et al : Drug repositioning for Alzheimer’s disease. Nat Rev Drug Discov 2012 ; 11 : 833-846.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2014 ; 12(3) : 14-16