Même si chaque médecin est confronté au lymphome de Hodgkin au plus tard au cours de ses études et connaît, au moins superficiellement, la physiopathologie de cette maladie, celui qui a donné son nom à la maladie de Hodgkin est en grande partie inconnu. Autant le dire tout de suite : il s’agit d’un fervent quaker qui a apporté de nombreuses et précieuses contributions en seulement douze ans de carrière médicale. Néanmoins, il n’a pas eu accès à l’activité clinique. Tout comme le mariage tant attendu.

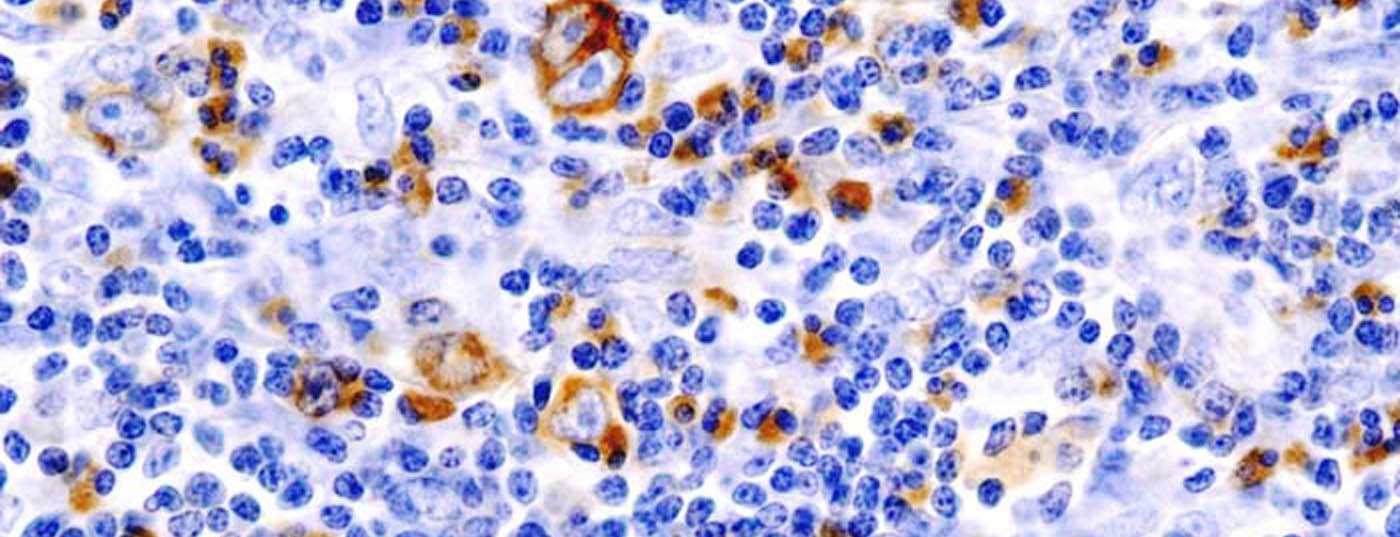

Bien que la maladie connue aujourd’hui sous le nom de “maladie de Hodgkin” ait été décrite pour la première fois en 1666 par Marcello Malpighi, son homonyme est différent [1]. 166 ans plus tard, en janvier 1832, Thomas Hodgkin s’est penché sur le tableau clinique dans son ouvrage “On the morbid appearances of the Adsorbent Glands and Spleen” – et a ainsi immortalisé son nom. Dans le cadre de la poursuite de l’exploration, d’autres scientifiques ont également eu de nombreuses occasions d’être immortalisés. Il s’agit notamment de Carl Sternberg et Dorothy Reed, qui ont découvert indépendamment en 1898 les cellules multinucléées de Sternberg-Reed caractéristiques du lymphome hodgkinien [2]. Presque cent ans plus tard, Ann Arbor, une localité, est également entrée dans la terminologie médicale. Cette ville américaine du Michigan a accueilli en 1971 une conférence internationale au cours de laquelle la classification Ann Arbor de la maladie de Hodgkin, toujours en vigueur aujourd’hui, a été élaborée.

Scientifique et philanthrope

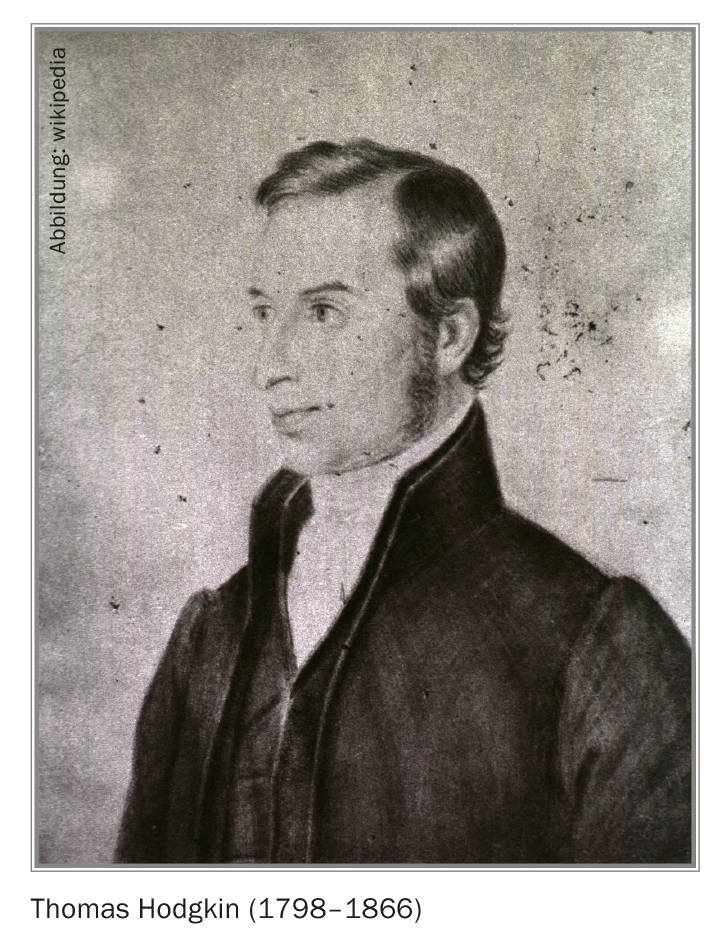

Mais revenons au protagoniste : Thomas Hodgkin. Qui était cet homme qui a abandonné sa carrière médicale, frustré, à l’âge de 39 ans ? Son histoire a commencé à Pentonville, en Angleterre, où Hodgkin est né en 1798 dans une famille de quakers très croyants. Fidèle à ses origines, il s’est battu toute sa vie contre l’humiliation et la discrimination. A l’âge de 21 ans, il publiait déjà un essai dans lequel il dénonçait la colonisation et l’oppression des peuples autochtones d’Amérique qui en découlait. Outre la justice sociale, le jeune homme s’est également intéressé à la science et a suivi un apprentissage dans une pharmacie. Il s’est ensuite rendu à Édimbourg pour étudier la médecine. En 1823, l’année où il obtient son diplôme, il fait déjà la connaissance de son patient le plus important : Moses Montefiore, un philanthrope fortuné qui allait marquer sa vie de manière décisive.

Après ses études, Hodgkin est devenu le premier professeur d’anatomie et conservateur du musée à la Guy’s Hospital Medical School de Londres, qui venait d’ouvrir ses portes. Malgré douze années productives, au cours desquelles Thomas Hodgkin a notamment catalogué plus de 3000 échantillons, publié le premier manuel systématique de pathologie en Angleterre et réalisé des centaines d’autopsies, sa carrière médicale s’est terminée en 1837, lorsqu’il s’est vu refuser un poste clinique au Guy’s Hospital. Néanmoins, les recherches et l’enseignement de Hodgkin ont changé l’histoire de la médecine.

Il a par exemple apporté le premier stéthoscope à son hôpital et a fourni ce qui est probablement la deuxième description de la maladie de Hodgkin. C’est en 1865, dans les travaux d’un autre médecin travaillant également au Guy’s Hospital, que ce lymphome malin a été appelé pour la première fois “maladie de Hodgkin” – un nom qui est resté. Toutefois, la menace de la maladie a heureusement évolué de manière spectaculaire au fil des années. Au moment de sa découverte par Thomas Hodgkin, 90% des personnes atteintes mouraient dans les trois ans suivant le diagnostic.

En 1836, Hodgkin a refusé d’être admis au prestigieux Royal College of Physicians , soit par souci d’équité, soit, comme on le pense souvent, par crainte de ne pas être reconnu par les autres membres, car il n’avait pas étudié à Oxford ou à Cambridge. Cette décision pourrait avoir été décisive pour la suite de sa carrière. En effet, contrairement à ses aspirations, Hodgkin n’a pas obtenu de poste clinique au Guy’s Hospital. Son engagement social pourrait également avoir joué un rôle à cet égard. Après tout, le directeur de l’hôpital était membre du conseil d’administration de la Compagnie de la Baie d’Hudson, que Hodgkin a vivement critiquée à plusieurs reprises pour avoir exploité les Amérindiens. Quelle que soit la cause du refus de Hodgkin, il a mis fin à sa carrière médicale. En général, Hodgkin, qui n’avait pas encore 40 ans, n’était pas très chanceux à cette époque. Il n’a donc pas obtenu de poste clinique et n’a pas pu épouser son grand amour, qui était sa cousine germaine. Une telle association était interdite dans les cercles quakers à l’époque de Hodgkin, et les demandes d’exception faites à deux reprises n’ont pas été acceptées. En 1849, Hodgkin s’est tout de même marié avec Sara Scaife, une veuve qui n’était pas quaker.

Rien de ce qui est humain ne lui était étranger

Après avoir mis fin à sa carrière médicale, Hodgkin a continué à s’engager socialement. Il s’est engagé entre autres en Amérique du Nord, en Australie, en Afrique, en Syrie et en Libye – toujours sous la main protectrice de son mécène Moses Montefiore, dont Hodgkin était le médecin personnel. L’objectif de ses missions était aussi varié que les domaines d’intervention. Par exemple, Hodgkin a donné des conférences sur l’hygiène et s’est battu pour la protection des enfants travailleurs et des juifs. Lors d’un voyage commun avec Montefiore en Palestine, le médecin personnel finit par contracter lui-même une grave entérite et décède à l’âge de 67 ans le 4 avril 1866. Le corps a été enterré à Jaffa sous l’épitaphe “Rien d’humain ne lui était étranger”. Quelques jours seulement après la mort de Hodgkin, son grand amour, sa cousine Sarah Godlee Rickman, est également décédée.

Source : Stone MJ : Thomas Hodgkin : medical immortal and uncompromising idealist. Actes (Centre médical de l’Université Baylor). 2005 ; 18(4) : 368-375.

Littérature :

- Cowan DH : Vera Peters et la curabilité de la maladie de Hodgkin. Current oncology. 2008 ; 15(5) : 206-210.

- Stuart-Smith J : cellules de Reed-Sternberg. 2020. https://litfl.com/reed-sternberg-cells (dernier accès le 10.09.2021)

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2021 ; 9(5) : 42