De nombreux patients se plaignent de douleurs à l’épaule ou au dos dans le cabinet de leur médecin généraliste. L’examen et le traitement sont souvent très complexes – il existe de nombreuses structures anatomiques susceptibles de déclencher des douleurs, en particulier au niveau de l’épaule. Dans le cadre des Medidays, le professeur Christian Gerber a donné des informations sur les tableaux cliniques les plus fréquents, les étapes de clarification utiles et les possibilités de traitement des douleurs à l’épaule. L’exposé du PD Dr Mazda Farshad était centré sur la sténose du canal rachidien.

Voici une situation quotidienne tirée de la pratique : un patient se présente avec une douleur à l’épaule si forte qu’elle l’empêche de dormir et qu’il ne peut plus s’habiller correctement. La mobilité de l’épaule est toutefois normale. Comment continuer ?

Le professeur Gerber a recommandé de laisser le patient décrire précisément la douleur. Il doit aussi montrer où ça fait mal. La douleur proximale de l’articulation acromio-claviculaire (AC), qui irradie dans le cou et le trapèze, provient souvent de l’articulation AC. Celui-ci est situé si près de la peau que les patients peuvent généralement montrer avec un doigt où se trouve le point douloureux. Une douleur au-dessus de la face externe de la partie proximale du bras indique plutôt un problème dans l’espace sous-acromial. Dans l’anamnèse, il est important de poser des questions sur les traumatismes – y compris les “mini-traumatismes”, par exemple dans le sport, et les traumatismes de la main (traumatisme indirect de l’épaule).

Articulation AC douloureuse

La douleur provenant de l’articulation AC peut être déclenchée directement par la pression lors de l’examen. Comme la douleur irradie souvent dans le cou, on soupçonne souvent que les cervicales sont touchées. L’hyperabduction passive est également douloureuse. Une radiographie conventionnelle, a-p et éventuellement axiale, convient à l’examen. Le traitement doit consister en l’administration d’AINS pendant une dizaine de jours, la physiothérapie ne donnant généralement aucun résultat. Après dix jours, l’injection d’un stéroïde dans l’articulation AC peut apporter une amélioration ; en cas de doute, un radiologue peut également procéder à l’injection. En cas d’amélioration avec récidive partielle, l’injection est répétée, mais si la douleur est aussi forte qu’au début, le patient doit être adressé à un orthopédiste.

Épaule gelée

Le diagnostic d’une “épaule gelée” (périarthropathie ankylosante, raideur post-traumatique de l’épaule) est le suivant : Après un traumatisme, la douleur diminue légèrement pendant deux ou trois jours, mais elle augmente à nouveau et est également présente la nuit. Parallèlement, la mobilité de l’épaule diminue. Cependant, une “épaule gelée” peut aussi être idiopathique, sans traumatisme préalable. Lors de l’examen, la mobilité passive de l’articulation de l’épaule est limitée, la radiographie est normale.

La durée moyenne de la maladie est de 18 à 24 ( !) mois, mais le taux de guérison est très élevé (95%) – il faut bien informer les patients à ce sujet. Les inhibiteurs de la COX-2, la calcitonine (par voie intranasale) et éventuellement la prise de 1 g de vitamine C par jour sont des traitements appropriés. En cas de douleurs très intenses, une injection de stéroïdes, toujours sous imagerie, peut apporter un soulagement. La kinésithérapie n’est utile que si elle contribue à réduire la douleur et ne la provoque pas elle-même. Le professeur Gerber a insisté sur le fait que la physiothérapie doit servir à maintenir la mobilité et non à l’améliorer (attention aux physiothérapeutes trop zélés !). Un examen par l’orthopédiste n’est nécessaire que si d’autres symptômes persistent après la disparition de la raideur de l’épaule.

Rupture de la coiffe des rotateurs

La rupture de la coiffe des rotateurs est souvent provoquée par un traumatisme, mais elle peut également survenir à la suite de changements dégénératifs. Les symptômes typiques sont une diminution soudaine de la force et des douleurs chroniques à l’épaule (douleurs nocturnes). La faiblesse de l’épaule se manifeste surtout lorsque le coude est écarté du corps.

Les patients doivent être adressés à l’orthopédiste si la perte de force est inacceptable pour le patient ou s’il existe des exigences fonctionnelles élevées pour l’articulation de l’épaule. “Dans un tel cas, n’attendez pas trop longtemps pour l’assigner”, a conseillé le professeur Gerber. “On peut encore traiter la douleur dans six mois, mais pas la perte de force”. Les AINS et la kinésithérapie avec étirement sont des traitements conservateurs appropriés.

Douleurs lors de la marche : Sténose du canal rachidien ou claudication intermittente ?

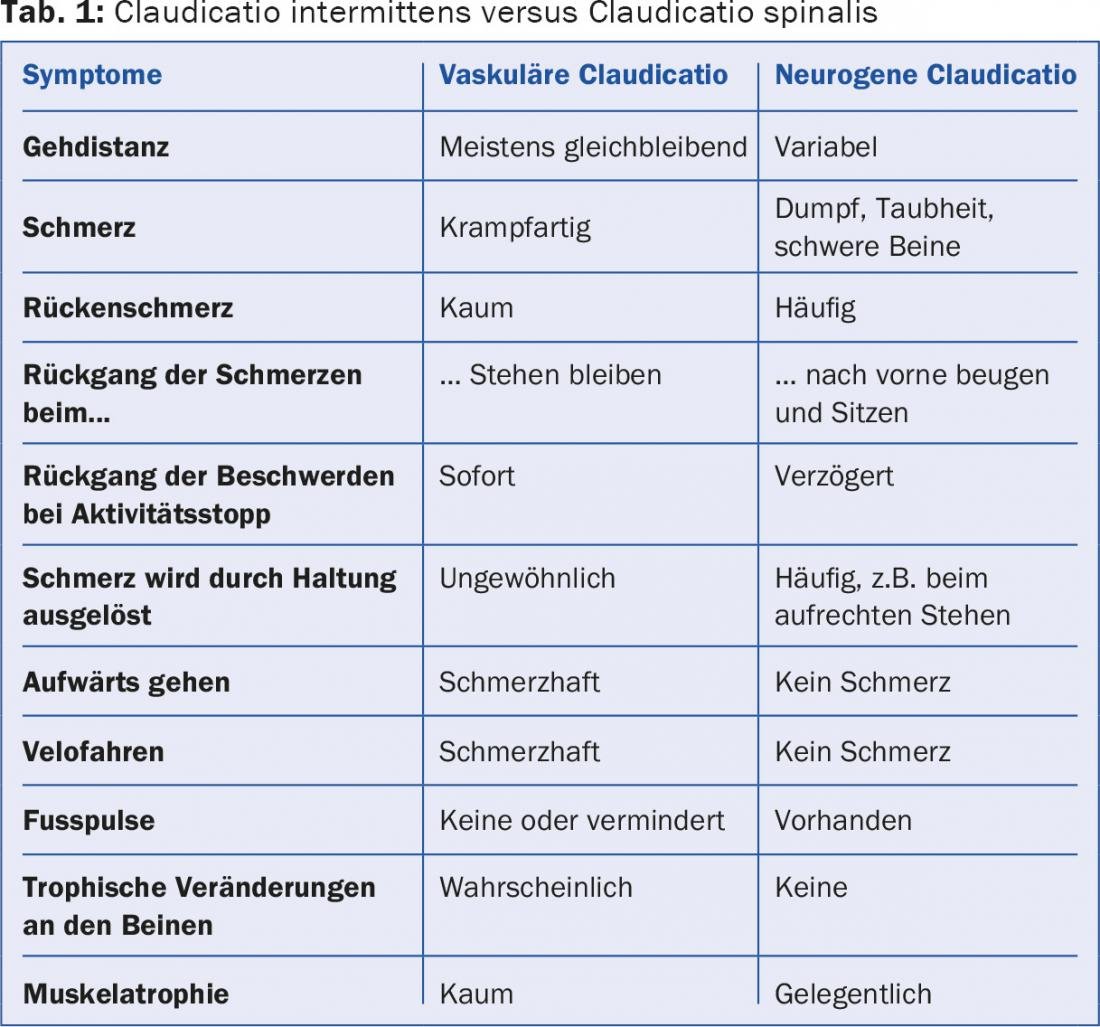

La sténose du canal rachidien est une maladie dégénérative typique : chez plus de 80% des personnes de plus de 70 ans, le canal rachidien est radiologiquement rétréci. Cependant, il n’y a qu’une mauvaise association entre les symptômes et la radiologie. Les symptômes typiques de la sténose du canal rachidien sont des douleurs dorsales qui irradient jusque dans les jambes et les fesses, une distance de marche réduite, une sensation de lourdeur dans les jambes et des paresthésies de fourmillement (claudication spinale). Une faiblesse des jambes et des troubles de la fonction vésicale peuvent également survenir. Souvent, la douleur s’améliore lorsque le patient s’assoit ou se penche en avant (par exemple au-dessus d’un caddie). Les causes de la douleur sont d’une part la compression neurogène, mais aussi la compression vasculaire, qui entraîne une diminution de la circulation sanguine. Il est important de faire la distinction avec la claudication intermittente (tableau 1).

Le bilan commence par une radiographie conventionnelle de la colonne vertébrale afin d’exclure un glissement vertébral dégénératif, une scoliose dégénérative ou un tassement congénital. Ensuite, une IRM est réalisée pour déterminer le degré et la cause de la sténose, mais aussi pour visualiser l’évolution de la maladie. Un bilan neurophysiologique n’est pas toujours nécessaire, mais il peut être utile pour quantifier les déficits neurologiques et faire le diagnostic différentiel avec la polyneuropathie périphérique, car de nombreux patients sont d’un âge avancé et présentent des comorbidités comme le diabète sucré.

Traitement de la sténose du canal rachidien

Si les symptômes sont légers et qu’il n’y a pas d’atteinte neurologique ou de troubles de l’humeur, il est recommandé de consulter un médecin. en cas de comorbidités graves, le traitement est conservateur. Il n’existe pas de preuves exclusives de l’utilisation d’analgésiques et de la physiothérapie, mais ces mesures peuvent apporter un soulagement au patient individuel. Les infiltrations épidurales de stéroïdes améliorent généralement les symptômes pendant deux à six semaines, mais peuvent également provoquer une lipomatose épidurale.

Si le patient souffre de symptômes progressifs ou neurogènes, voire d’un syndrome cauda, une décompression chirurgicale est nécessaire. Une spondylodèse supplémentaire peut être nécessaire si une dégénérescence segmentaire génère des lombalgies importantes ou en cas de listhésis de haut niveau. Après l’intervention, il est utile de suivre une physiothérapie (quatre à six semaines, deux fois par semaine) afin que les patients aient moins mal au dos à moyen et long terme.

Source : Medidays 2015, 31 août – 4 septembre 2015, Zurich