La cholélithiase (du grec ancien chole, “bile” et líthos, “calcul”) est un dépôt dans la vésicule biliaire qui résulte d’un déséquilibre des substances solubles dans la bile. Selon leur emplacement et leur taille, les calculs biliaires peuvent provoquer des douleurs, allant d’une gêne modérée dans la partie supérieure droite de l’abdomen à de violentes coliques biliaires.

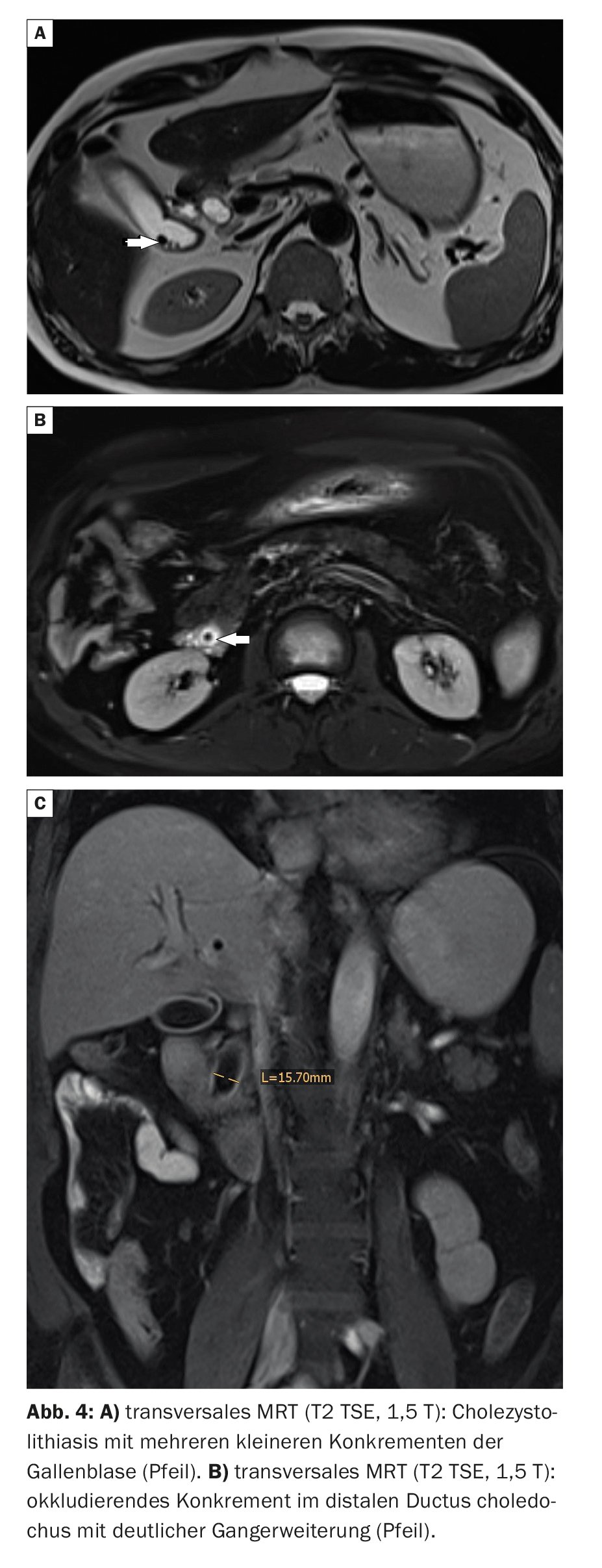

La cholélithiase décrit l’existence de concrétions dans la vésicule biliaire (cholécystolithiase) et/ou dans les voies biliaires (intra/extrahépatiques) sous forme de cholédocholithiase. Environ 50% des femmes et 15% des hommes sont porteurs de calculs, le rapport calculs de cholestérol : calculs pigmentaires est de 9:1 [3]. Les calculs de cholestérol se forment par cristallisation du cholestérol autour d’un point de nidation, et les calculs pigmentaires par précipitation de la bilirubine. Le précurseur des calculs biliaires est le sludge, généralement l’expression d’une vésicule biliaire hypomotile. Le tableau 1 présente les facteurs de risque (6 f règle) de la formation de calculs biliaires. D’autres facteurs de risque peuvent être le diabète sucré, la cirrhose du foie, l’hémolyse, l’œstrogénothérapie et les maladies de l’iléon terminal. Environ 80% des calculs biliaires ne provoquent aucun symptôme. Des symptômes non spécifiques peuvent apparaître.

Les coliques biliaires, qui constituent une forme d’évolution très douloureuse, peuvent parfois durer des heures, généralement de manière croissante en fréquence. Une irradiation de la douleur dans l’épaule droite peut se produire. Des douleurs, de la fièvre, de la fatigue et des frissons indiquent une cholécystite aiguë. Les diagnostics de laboratoire doivent confirmer l’inflammation aiguë.

La cholécystectomie laparoscopique est le traitement de choix, tandis que la CPRE à visée thérapeutique est utilisée pour la cholédocholithiase. La litholyse médicamenteuse est possible pour les calculs de moins de 2 cm, mais elle présente un taux de récidive élevé. La conséquence de la lithotrypsie est souvent la provocation de coliques par les débris de calculs. Des concrétions intraductales récidivantes ont été décrites après cholécystectomie [2].

En l’absence d’un traitement adéquat de la cholélithiase symptomatique, de graves complications peuvent survenir (voir tableau 3).

Les examens radiologiques n’ont plus de place dans le diagnostic par imagerie de la cholécystolithiase. Dans de rares cas, des calculs biliaires plus gros et plus calcifiés peuvent être visibles sur des radiographies de l’abdomen ou de la colonne vertébrale lombaire. La “bile orale”, pratiquée à l’époque précédant la généralisation de l’échographie, avec déglutition de produit de contraste biliaire, était l’examen d’imagerie standard, associé à des clichés en coupes et à un repas irritant (œuf cru), pour provoquer la vidange de la vésicule biliaire et exclure les troubles fonctionnels. En cas de contraste insuffisant, la “bile i.v.” suivait souvent, mais elle était relativement souvent associée à des intolérances au produit de contraste.

L’échographie est la méthode d’imagerie de référence dans la détection des cholécystolithes, quel que soit le degré de calcification. Les réactions inflammatoires concomitantes de la paroi de la vésicule biliaire et la largeur des voies biliaires peuvent être déterminées avec certitude. Cependant, la sensibilité dans la détection des concrétions des voies biliaires n’est que de 64% [4].

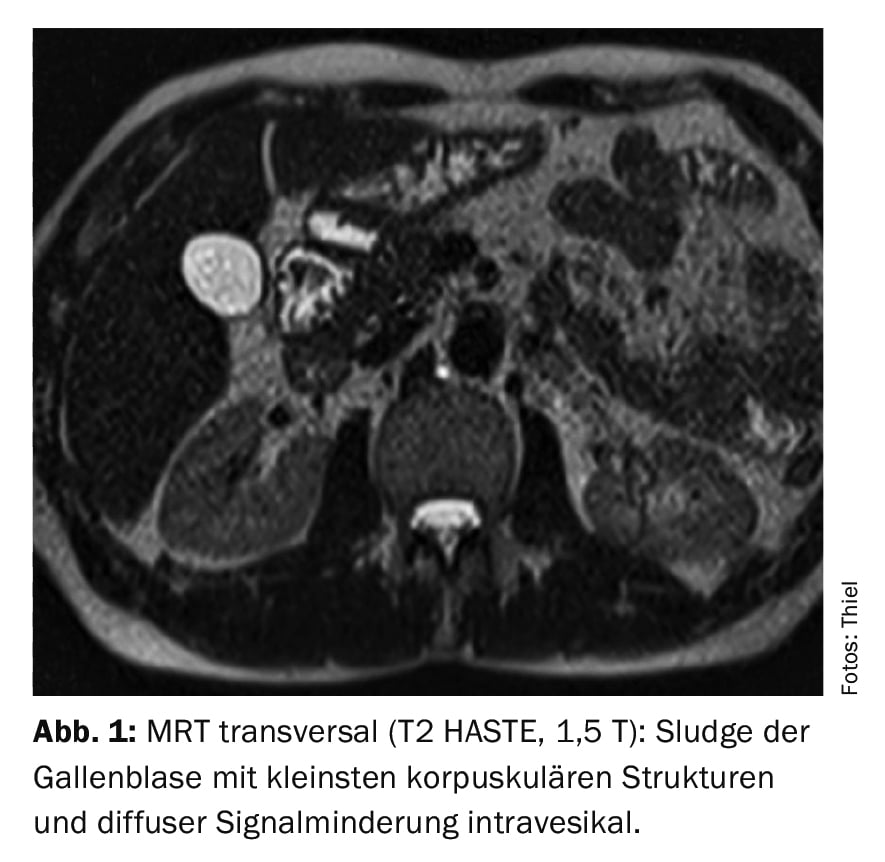

La tomodensitométrie peut très bien vérifier les concrétions calcifiées de la vésicule biliaire et des voies biliaires. En fonction de leur composition biochimique et de l’absence de calcifications, les calculs peuvent être isodenses à la bile et donc masqués [4]. Le scanner joue un rôle important dans la détection des modifications inflammatoires et tumorales du système biliaire.

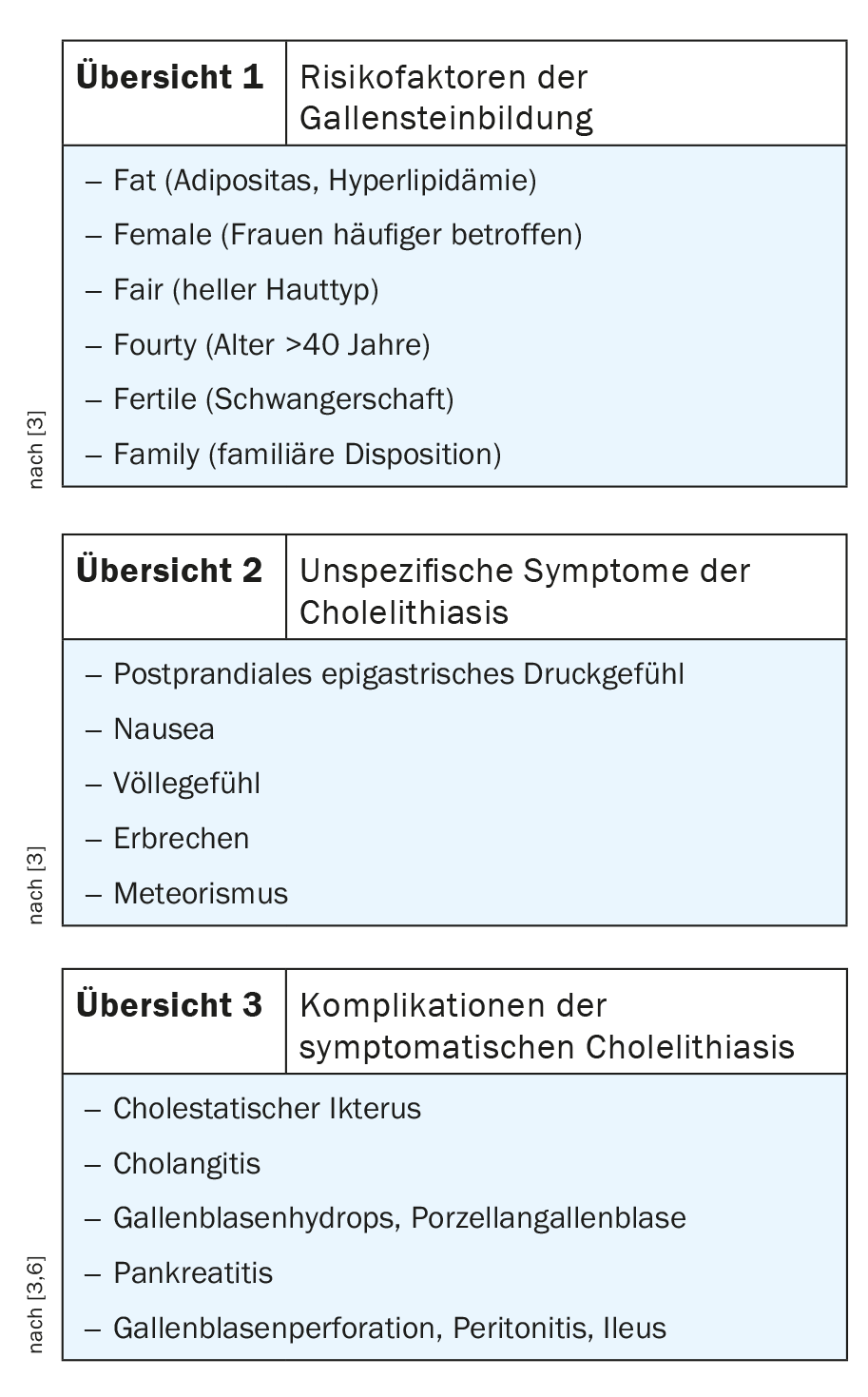

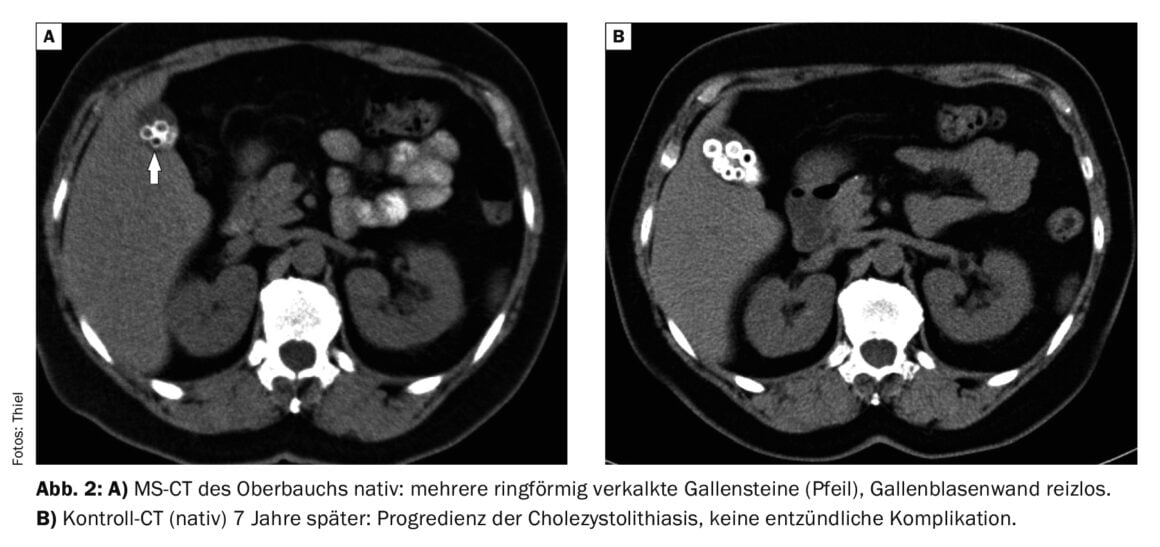

L’IRM est à classer comme examen complémentaire à l’échographie pour certaines questions dans la représentation du système biliaire, avec la MRCP (cholangiopancréatographie par résonance magnétique) comme représentation non invasive, en particulier des voies biliaires drainées [1]. Cette méthode est considérée comme équivalente à la CPRE en termes de diagnostic [5]. Les voies biliaires intrahépatiques normales d’un diamètre inférieur à 3 mm ne peuvent généralement pas être délimitées sur les séquences standard. Le canal cholédoque a un diamètre d’environ 8 mm, des calibres plus importants indiquent un problème d’écoulement. La bile normale a un signal hyperintense en T2w, les sous-couches avec de la bile concentrée en basal en position dorsale peuvent provoquer un signal hétérogène, de même que les sludge avec de la bile épaissie/initialement de petite taille corpusculaire. Les calculs biliaires se présentent sous forme hypo-intense. Généralement asymptomatiques, les calculs biliaires sont souvent incidents à l’IRM de la partie supérieure de l’abdomen. Les cas symptomatiques se produisent généralement en 5. et 6e décade de la vie avec une prédominance féminine (3:1).

Études de cas

Dans l’étude de cas 1 (Fig. 1), de nombreuses petites structures corpusculaires sont visibles dans la vésicule biliaire, compatibles avec le sludge, alors que la vésicule et les voies biliaires sont par ailleurs normales. Le patient, âgé de 45 ans, se plaignait de douleurs abdominales légères et récurrentes.

Le cas 2 présente une cholécystolithiase croissante (figures 2A et 2B) avec une lithiase détectée au scanner en 2012 et des douleurs récurrentes et progressives dans la partie supérieure de l’abdomen, avec une vésicule biliaire incomplètement remplie de calculs lors de l’examen réalisé sept ans plus tard. Jusqu’à présent, la patiente n’a pas pu se résoudre à subir une cholécystectomie.

L’exemple 3 montre une vésicule biliaire complètement remplie de calculs (Fig. 3) au scanner (concrétions calcifiées en forme d’anneau).

L’étude de cas 4 montre une cholécystolithiase et une masse prépapillaire avec trouble de l’écoulement de la bile (Figures 4A à 4C). Le patient, âgé de 58 ans, présentait depuis 4 semaines des douleurs spasmodiques dans le dos et la partie supérieure de l’abdomen, des selles claires et des valeurs hépatiques élevées.

L’étude de cas 5 documente la CPMR (Fig. 5) d’une patiente de 47 ans souffrant de douleurs récurrentes dans la partie supérieure de l’abdomen après une cholécystectomie il y a deux ans, qui montre des conditions d’écoulement normales avec une largeur normale du D. hepatocholedochus et des voies biliaires proches de la porte du foie. Le D. Wirsungianus est partiellement inclus.

L’exemple 6 montre un résultat normal de l’IRM avec une vésicule biliaire régulièrement remplie et des canaux biliaires normaux. Dans le pancréas, alors que le D. Wirsungianus est normal, on peut voir de petites IPMN de branches latérales qui nécessitent un contrôle.

Messages Take-Home

- La cholélithiase est relativement fréquente, elle touche environ 50% des femmes et 15% des hommes.

- La maladie est cliniquement silencieuse dans environ 80% des cas.

- La règle des 6 f décrit les principaux facteurs de risque de formation de calculs biliaires.

- La méthode d’imagerie standard est l’échographie, le scanner et l’IRM peuvent être utilisés.

fournir des informations supplémentaires lorsque la question est élargie - La cholécystectomie laparoscopique est désormais considérée comme la procédure standard de traitement de la cholélithiase symptomatique.

Littérature :

- Burgener FA, et al. : Diagnostic différentiel en IRM. Georg Thieme Verlag : Stuttgart, New York ; 2002, 518-524.

- Dam van PMEL, et al : Symptomatic cholecystolithiasis after cholecystectomy. BMJ Case Rep 2013 Jan 28 ; 2013:bcr2012007692.

- Cholelithiasis, https://flexikon.doccheck.com/de,(dernière consultation 14.03.2023).

- Juchems M, Brambs HJ : Diagnostic et diagnostic différentiel des maladies des voies biliaires. Radiologie up2date 3 ; 2009 : 255-268.

- Kinner S, Lauenstein T : MRCP – Cholangiopancréatographie par résonance magnétique. Radiologie up2date 2, 2016 : 147-156.

- Opherk JP, Wiesner W, Kirchhoff TD : Diagnostic différentiel de l’abdomen aigu. Partie I. Radiologie up2date 3, 2008 : 259-271.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2023 ; 18(4) : 40-42