La déglutition est un processus sensorimoteur avec des composantes volontaires et réflexes. Outre les maladies neurologiques et musculaires, les troubles de la déglutition peuvent être provoqués par des modifications tumorales ou chirurgicales au niveau de la tête et du cou, de l’œsophage ou de l’estomac. Les examens d’imagerie permettent de visualiser les structures et les processus impliqués. Les résultats du diagnostic de la dysphagie permettent de définir des étapes thérapeutiques.

Les articles sur la dysphagie ont présenté de nombreuses modifications locales au niveau du tractus digestif supérieur. Une cause plutôt rare de ce trouble fonctionnel est une altération du tronc cérébral avec une possible affectation des nerfs crâniens responsables de la déglutition. Les lésions des voies corticobulbaires descendantes vers le tronc cérébral, par exemple une masse après un infarctus ou des modifications inflammatoires, peuvent provoquer des problèmes de déglutition aigus.

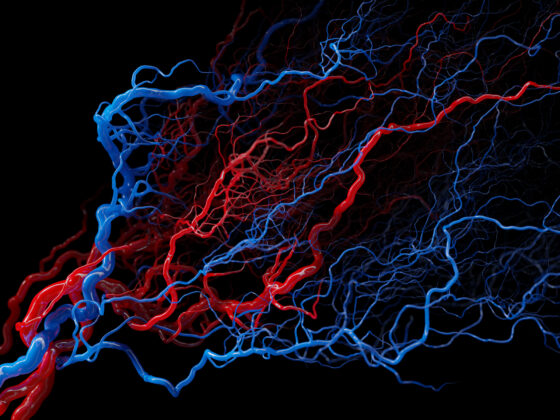

La déglutition est un processus complexe qui nécessite l’interaction précise de nombreux muscles, commandés par différents centres et voies nerveux. La condition préalable à une déglutition réussie est la fermeture du nasopharynx et la fermeture du larynx par l’épiglotte [1]. En général, nous avalons entre 600 et 2000 fois par jour. En dehors des repas, on avale environ 0,5 à 1,5 ml de salive par gorgée, environ une fois par minute, lorsque l’on est éveillé. Pour un petit repas de 6 minutes, nous avons besoin d’environ 32 gorgées. Pendant le sommeil profond, la production et la déglutition de salive sont quasi nulles [2]. Au niveau du tronc cérébral se trouvent les noyaux des cinq nerfs crâniens (nerf trijumeau, nerf facial, nerf hypoglosse, nerf vague, nerf glossopharyngien) qui innervent les 100 muscles des organes impliqués dans la déglutition (joues, lèvres, mâchoires, langue, voile du palais, pharynx, larynx, os hyoïde, œsophage).

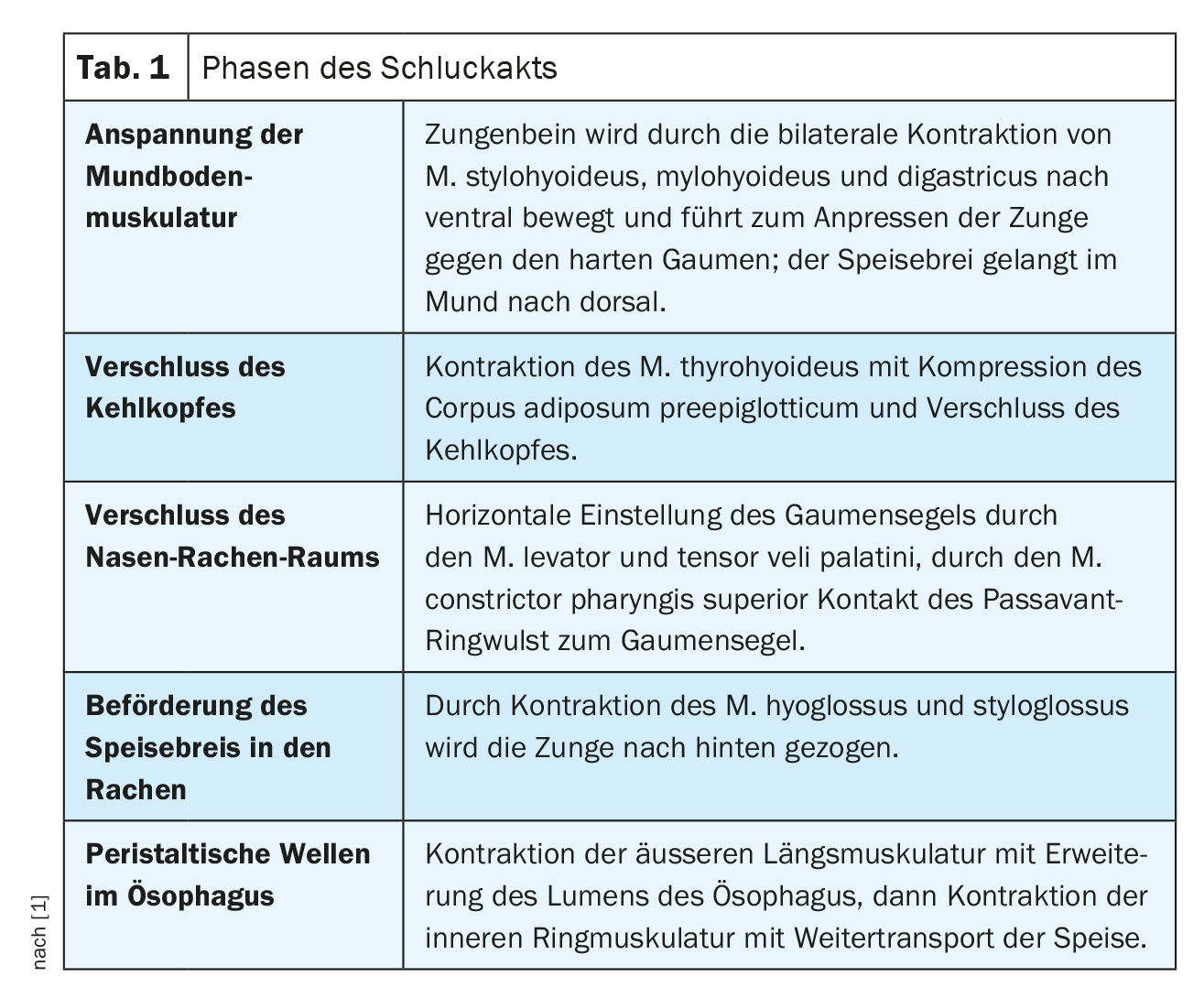

Le processus de déglutition est décrit dans le tableau 1.

Le réflexe de déglutition est déclenché par le contact de l’aliment avec la paroi du pharynx. Les voies afférentes et efférentes responsables sont différenciées dans le tableau 2.

Étude de cas

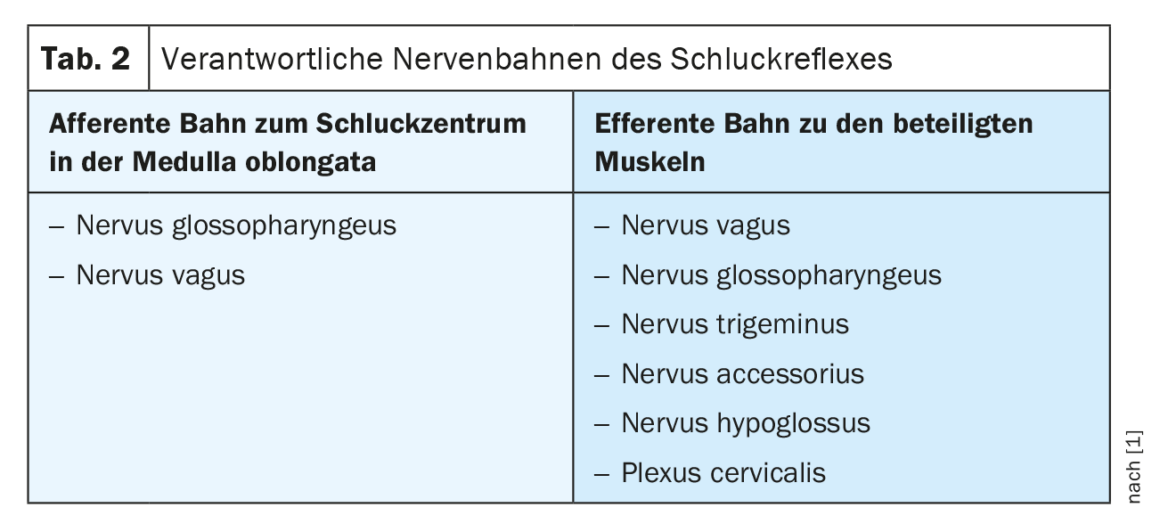

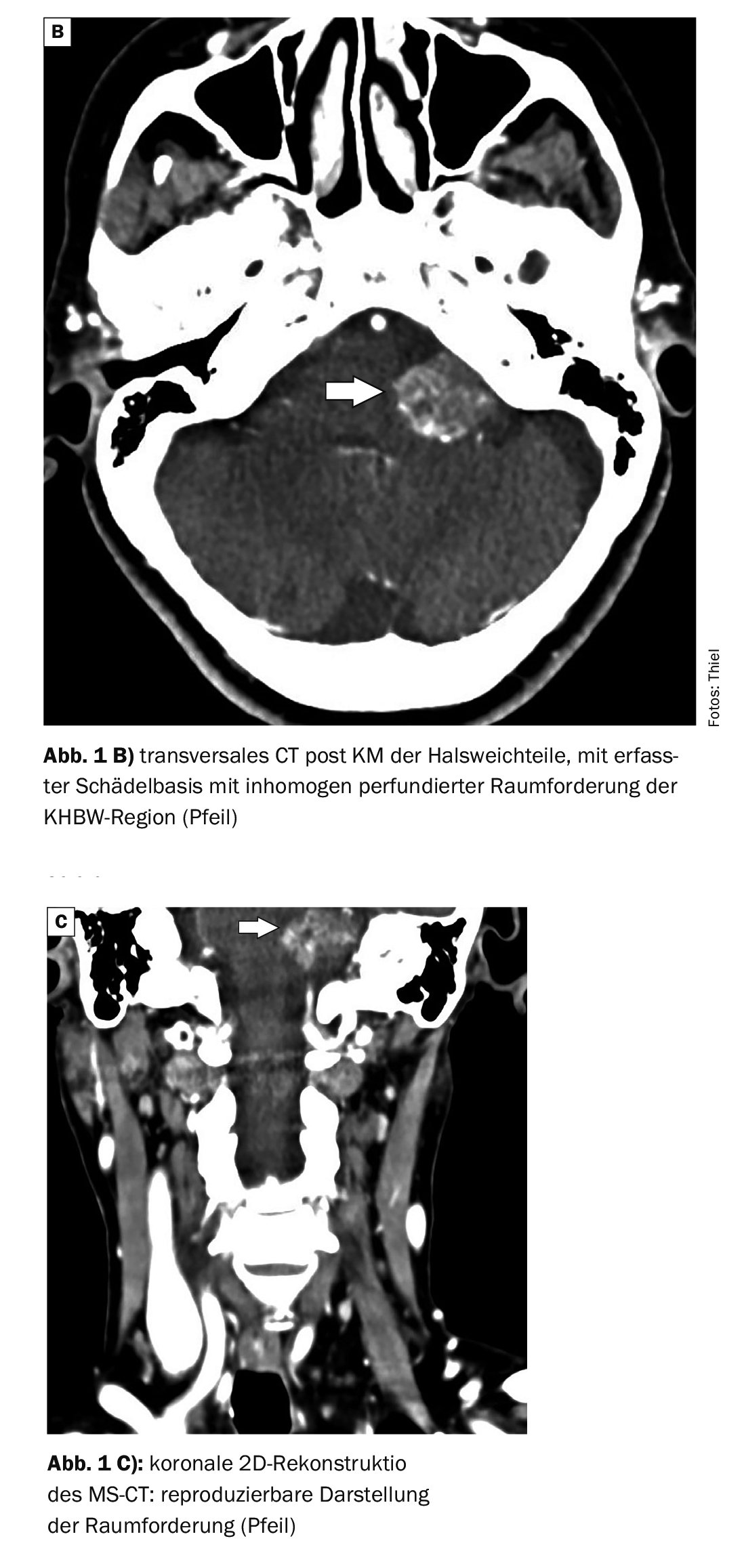

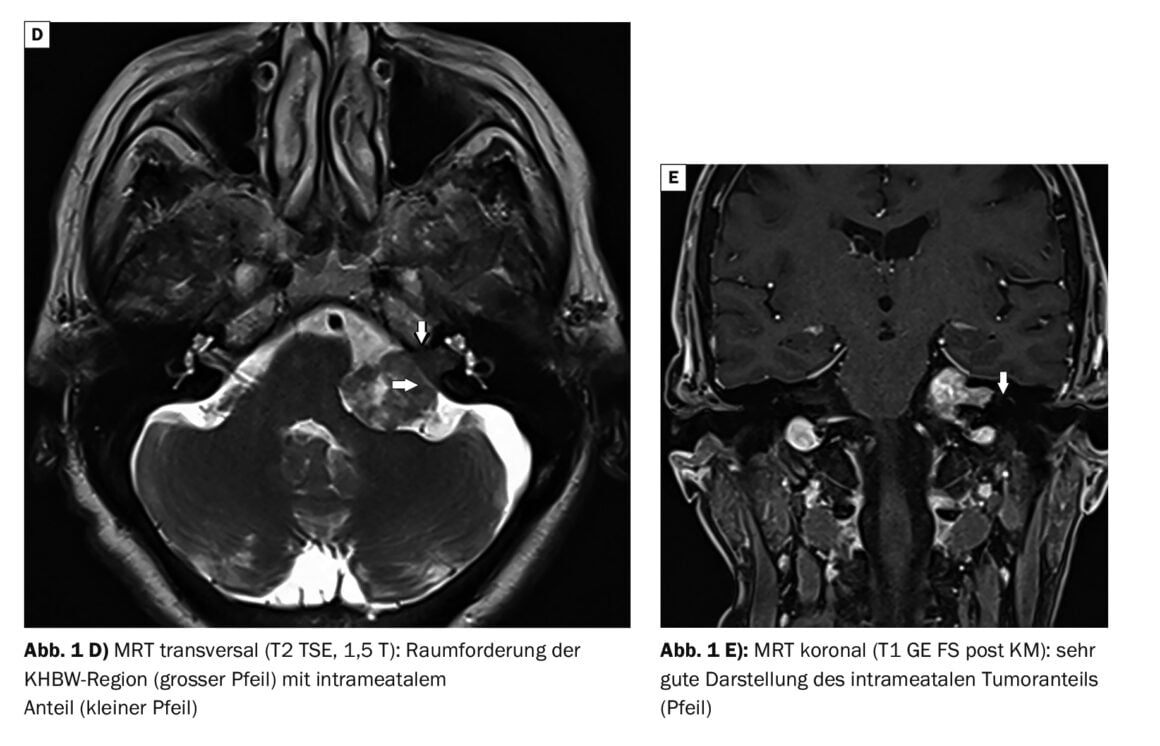

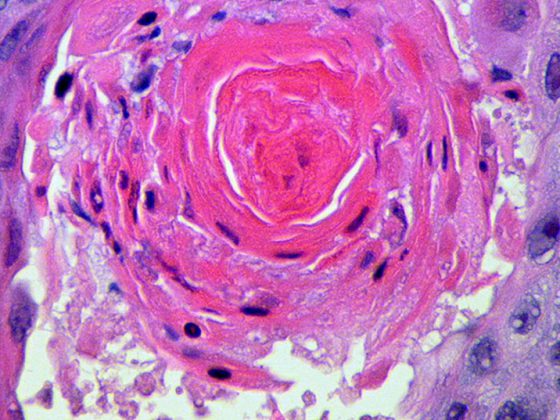

L’étude de cas illustre l’évolution de l’imagerie diagnostique chez une patiente âgée de 76 ans lors de l’examen initial, qui présentait une toux, une sensation de globus et une dysphagie. L’examen ORL n’avait révélé aucune pathologie dans la région de la cavité buccale et de l’hypopharynx, et un examen de contraste de l’œsophage dans la région cervicale n’avait révélé aucune pathologie pertinente (Fig. 1A). Environ trois mois plus tard, la patiente a été adressée pour un scanner des parties molles du cou (fig. 1B et C). Une fois de plus, ces examens n’ont révélé aucune anomalie. Cependant, un résultat pathologique dans la région de l’angle pontocérébelleux (KHBW) gauche a été remarqué. Une IRM de la tête a été réalisée pour approfondir le diagnostic et a confirmé la présence d’un volumineux neurinome acoustique dégénéré à gauche, avec une volumineuse partie extraméatale et une petite partie intraméatale. Il en a résulté une importante impression du tronc cérébral. L’absence d’œdème significatif de la région cérébrale était en faveur d’une masse spatiale à croissance lente (figures 1D et E).

Le neurinome de l’acoustique (AKN) est une tumeur bénigne du système nerveux périphérique [4]. Elles représentent 8% de toutes les tumeurs intracrâniennes. Avec une croissance généralement assez lente, les symptômes apparaissent très tard. Si les tumeurs restent petites, il est possible qu’il n’y ait pas de symptômes tels que des vertiges ou une baisse de l’audition. Si vous remarquez une perte auditive qui augmente lentement, un test auditif peut indiquer le changement. Une détérioration des hautes fréquences est typique (le gazouillis des oiseaux est moins perceptible). Cependant, une perte auditive soudaine est également possible. Il faut alors également penser à un très petit schwannome intracochléaire [6]. Un AKN peut également être une cause possible d’acouphènes, ainsi que de vertiges rotatoires et vertiges accompagnés de nausées et/ou de nystagmus. Dans de très rares cas, les neurinomes de grande taille peuvent entraîner un trouble de la circulation du liquide céphalo-rachidien avec augmentation de la pression, accompagné de maux de tête, d’une raideur de la nuque, de nausées, de vomissements et de troubles de la vision. Des hémorragies sous-arachnoïdiennes causées par un AKN ont été décrites [3]. Dans le cas présent, à l’exception d’une dysphagie persistante, il n’y avait qu’une faible perte d’audition et des vertiges occasionnels, qui étaient jusqu’à présent interprétés comme des troubles adaptés à l’âge.

Le scanner n’est plus aujourd’hui la technique d’imagerie de choix pour diagnostiquer les neurinomes de l’acoustique. Le contraste des tissus mous est inférieur à celui de l’IRM. Les petits AKN peuvent échapper à la détection par scanner, en particulier dans le cadre du diagnostic natif, tandis que les lésions spatiales plus importantes, comme dans ce cas, peuvent être remarquées sur les scans de contraste.

L’IRM est l’étalon-or de l’imagerie du neurinome de l’acoustique. L’application intraveineuse de produit de contraste montre une augmentation significative du signal et souvent les 2 formes histologiques (Antoni de type A et B) peuvent être différenciées par les changements régressifs du type 2 [5,6]. L’extension totale, avec la partie extra- et intraméatale, peut être facilement évaluée. Si l’AKN ne possède qu’une partie extraméatale (environ 20% des cas), la différenciation avec le méningiome peut être problématique.

L’étude de cas démontre de manière impressionnante la différence en matière d’imagerie. Grâce au contraste plus élevé des tissus mous, l’IRM montre l’extension intraméatale exacte du neurinome et les changements régressifs au sein de la tumeur.

Messages Take-Home

- Le neurinome de l’acoustique est la tumeur intracrânienne bénigne la plus fréquente.

- La dysphagie est un symptôme qui peut avoir de nombreuses causes au niveau du tube digestif supérieur, mais qui peut également être la conséquence d’un trouble central.

- Outre les lésions des voies corticobulbaires, il peut exister des lésions spatiales de la région de l’angle pont-cérébelleux avec altération du tronc cérébral.

- En matière d’imagerie, l’IRM avec injection intraveineuse de produit de contraste est la méthode de référence pour la détection de ces tumeurs.

Littérature :

- “Schluckakt”, https://flexikon.doccheck.com/de/Schluckakt,(dernière consultation 22/11/2023)

- «Schluckvorgang», www.winvitalis.de/ratgeber/ernaehrung-bei-dysphagie, (letzter Abruf 22.11.2023)

- Miller ME, et al.: Intracochlear schwannoma presenting as diffuse cochlear enhancement: diagnostic challanges of rare cause of deafness. Ir J Med Sci 2012; 181(1): 131–134.

- Schwarz R: Akustikusneurinom. [online], www.netdoktor.de, (letzter Abruf 22.11.2023)

- Thiel HJ: Akustikusneurinom. InFo Schmerz & Geriatrie 2021; 3(2): 34–35.

- Uhlenbrock D, Forsting M: MRT und MRA des Kopfes. 2e édition, entièrement revue et augmentée. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 2007; pp. 89–91.

HAUSARZT PRAXIS 2023; 18(12): 45–47