Une recherche conséquente sur la sclérose en plaques ainsi qu’une mise en pratique clinique des connaissances acquises ont permis de faire de grands progrès ces dernières années, tant dans la compréhension de la maladie que dans la gestion du traitement. De nouveaux médicaments passionnants sont en cours d’expérimentation, tandis que ceux qui sont déjà établis sont utilisés plus largement et plus tôt qu’auparavant avec succès.

La sclérose en plaques (SEP) a de nombreux visages – ce qui en fait un défi majeur pour toutes les personnes concernées. Environ 2 millions de personnes dans le monde souffrent de SEP, dont environ 10 000 en Suisse. Ce qui pousse le système immunitaire à se retourner contre son propre corps n’a pas encore été clairement identifié. Le fait est cependant que des scléroses apparaissent pendant une activité inflammatoire aiguë. Ces lésions peuvent évoluer lentement au cours de l’inflammation de plus en plus chronique et former des agrégats leptoméningés semblables à des follicules. C’est là que réside le danger, car si la maladie passe inaperçue à l’extérieur, sa progression se poursuit souvent en cachette. Selon une étude, 60% des patients présentaient un handicap progressif avant qu’un traitement d’escalade ne soit mis en place [1]. Cela plaide en faveur de l’utilisation précoce de traitements hautement actifs, a souligné le professeur Ralf Gold, de Bochum (Allemagne). Le risque d’activité clinique progressive de la maladie peut ainsi être réduit de 74% [2].

L’absence de poussée ne signifie pas nécessairement l’absence de progression

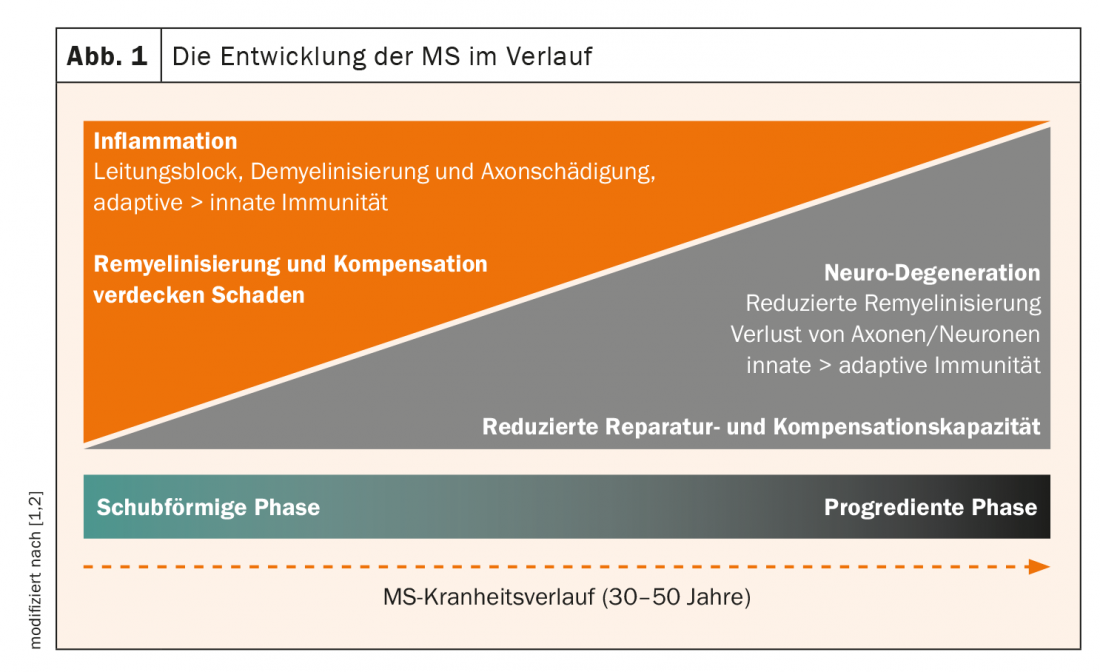

Entre-temps, l’évolution de la maladie a pu être détectée comme un continuum, passant de la phase rémittente à la forme progressive (Fig. 1). Les dommages initialement masqués par la remyélinisation et la compensation se manifestent avec le temps par une réduction de la capacité de réparation et de compensation. De même, la vulnérabilité aux comorbidités augmente avec le temps. Il a également été démontré que les lésions axonales sont les plus importantes aux premiers stades de la maladie [3]. Des études récentes ont porté sur le rôle des cellules B dans le développement de la maladie. Il a été démontré que la fonction des cellules B indépendantes de l’AK joue un rôle important dans la pathogenèse de la SEP [4–6]. C’est là que les anticorps attaquent. La sclérose en plaques progressive primaire, considérée jusqu’à présent comme incurable, peut désormais être traitée par un anticorps anti-CD20. Le risque de progression du handicap a été réduit de 25% dans l’étude pivot de l’ocrelizumab [7]. De plus, la Bruton tyrosine kinase (BTK) joue un rôle important dans les processus immunitaires cellulaires. Celle-ci devrait être adressée à l’avenir par des inhibiteurs de BTK – les études sont en cours.

Début d’action rapide pour des résultats efficaces

Dans le cas de la SEP récurrente-rémittente, il est possible depuis un peu plus d’un an de recourir à la cladribine, un agent ayant une action antinéoplasique et immunomodulatrice. Le traitement oral se caractérise avant tout par un début d’action rapide, comme l’a montré l’expert. Une amélioration du taux de poussée était déjà mesurable après quatre semaines [8]. Au total, le délai avant la première poussée a pu être prolongé de 4,6 mois sous placebo à plus de 13 mois [9]. De plus, un effet significatif sur la progression du handicap a été démontré [10]. Ces résultats ont été confirmés par des évaluations récentes : Dès la première phase de l’étude, après un mois, les données IRM ont montré une réduction significative des lésions combinées – avec un effet thérapeutique croissant au fil du temps [11].

Source : DGN 2020

Littérature :

- Harding K, et al : JAMA Neurology 2019 ; DOI : 10.1001/jamaneurol.2018.4905

- Freedman MS, et al. : Mult Scler J Exp Transl Clin 2017 ; 3 : 2055217317732802

- Pfeifenbring, et al : Ann Neurol 2015 ; 77 : 655-667

- Bar-Or, et al : Ann Neurol 2010 ; 67 : 452-461

- Fraussen J, et al : Autoimmun Rev 2016 ; 15 : 896-899

- Jelcic I, et al : Cell 2018 ; 175 : 85-100

- Montalban X, et al : N Engl J Med 2017 ; 376(3) : 209-220

- Vemersch, et al. : ECTRIMS 2009 [P617]

- Comi G, et al. : ECTRIMS 2009 [P469]

- Giovannoni G, et al : NEMJ 2010 ; 362 : 416-426

- De Stefano N, et al. : ACTRIMS/ECTRIMS 2020 [P0382]

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(6) : 22 (publié le 28.11.20, ahead of print)