De plus en plus de patients expriment leur souhait de ne pas subir de mesures thérapeutiques en cas de perte de conscience irréversible prévisible ou de lésions cérébrales permanentes très graves. Pour prendre de telles décisions, il faut disposer de paramètres de prévision valables, la coexistence concordante de plusieurs indicateurs d’un pronostic défavorable devant être présente.

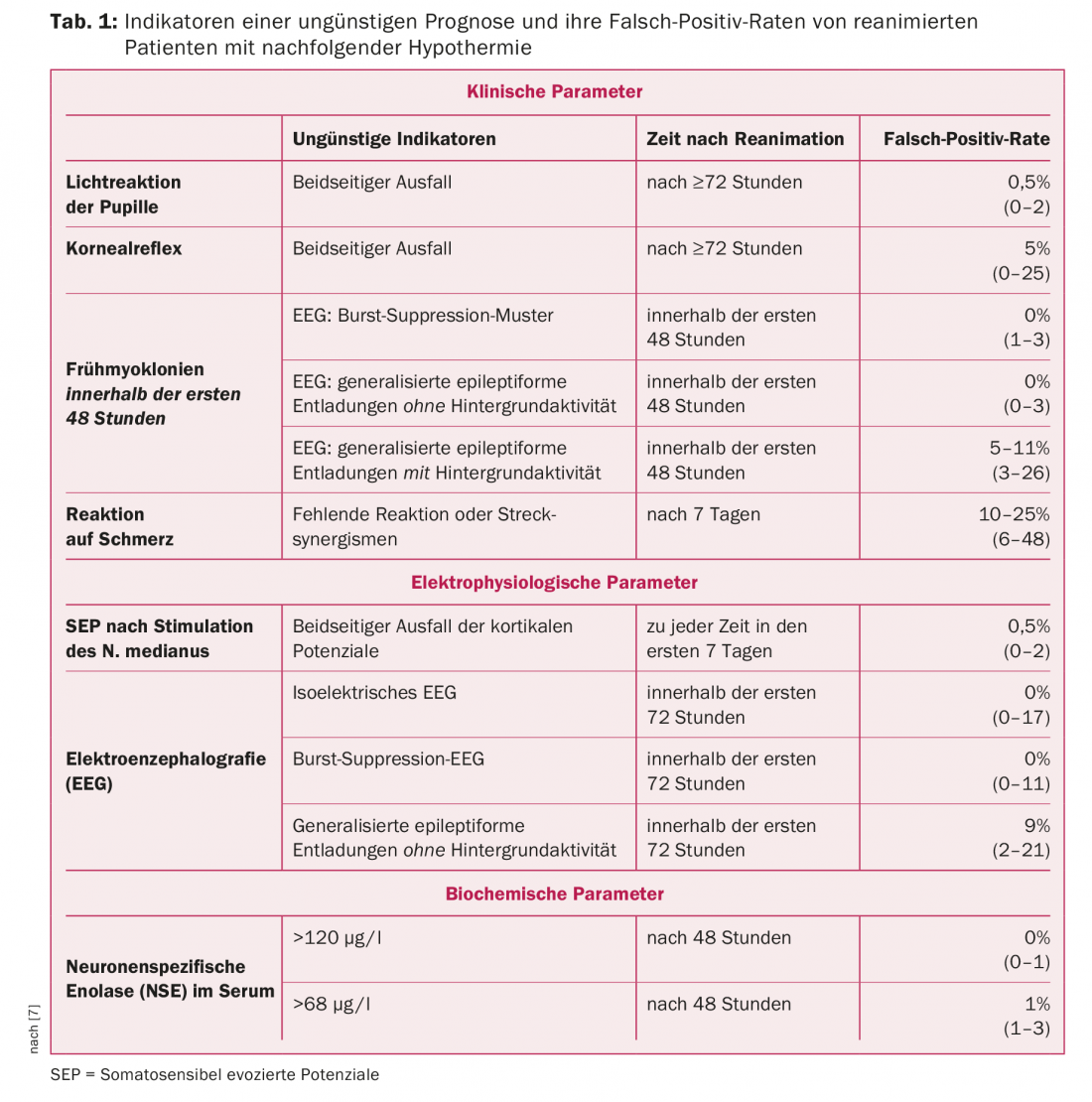

Environ 80% des patients qui arrivent à l’hôpital après une réanimation cardio-pulmonaire restent d’abord dans le coma. Ces patients ont souvent un pronostic défavorable, c’est-à-dire qu’ils décèdent ou survivent avec de graves lésions cérébrales irréversibles [1,2]. Il est compréhensible qu’il y ait ici un grand intérêt à évaluer le pronostic avec le plus de certitude possible, d’autant plus que de plus en plus de patients expriment dans un testament de vie ou lors d’entretiens avec leurs proches qu’ils ne souhaitent pas de mesures thérapeutiques, mais uniquement des mesures palliatives en cas de perte de conscience irréversible prévisible ou de lésions cérébrales permanentes très graves. Des décisions d’une telle importance ne peuvent être prises que sur la base de paramètres valides, la coexistence concordante de plusieurs indicateurs d’un pronostic défavorable devant être présente pour assurer la plus grande sécurité possible de l’évaluation du pronostic (tableau 1).

Après avoir démontré il y a 15 ans (sur un groupe de patients très sélectionnés) qu’une hypothermie de 24 heures (autour de 33°C) après la réanimation améliorait le pronostic [3], l’hypothermie thérapeutique a rapidement été intégrée dans les directives de traitement correspondantes. La question de la fiabilité des paramètres de prévision considérés comme valables jusqu’à présent a été soulevée à l’adresse suivante : Cela a donné lieu à toute une série d’études portant sur un nombre de patients bien plus important qu’avant l’introduction de l’hypothermie thérapeutique [revues 4-7]. Ainsi, les indicateurs de prévisions défavorables présentés ci-dessous peuvent être considérés comme très fiables. Ces paramètres ont une spécificité élevée, mais une sensibilité relativement faible, de sorte qu’en l’absence d’indicateurs sûrs d’un pronostic défavorable, on ne peut pas conclure avec certitude à un bon pronostic.

Évaluation de la prévision

La condition fondamentale d’une évaluation fiable du pronostic est l’absence d’influence des médicaments sédatifs lors des examens cliniques et électrophysiologiques. Il est donc judicieux de n’utiliser que des substances à demi-vie courte (par exemple le propofol) pour la sédation au cours des premiers jours, puis de les arrêter avant l’examen. Il faut tenir compte du fait que les substances analgésiques et sédatives sont éliminées plus lentement pendant l’hypothermie thérapeutique. Toutefois, il n’existe pas encore d’études systématiques sur de grands groupes de patients.

Indicateurs cliniques d’un pronostic défavorable

L’évaluation du pronostic repose toujours sur l’examen clinique, qui reste important malgré l’utilisation croissante d’appareils et d’examens biochimiques. Les indicateurs cliniques de pronostic défavorable suivants sont basés sur des études portant sur le plus grand nombre de patients.

Réflexes du tronc cérébral : L’absence de réponse pupillaire à la lumière et de réflexe cornéen au troisième jour après la réanimation (ou au moins 24 heures après l’arrêt des médicaments analgésiques et sédatifs) sont des indicateurs valides d’un pronostic quoad functionem défavorable, la réponse lumineuse défaillante étant la plus fiable [4–7].

Myoclonies précoces : les myoclonies précoces postanoxiques, qui surviennent dans les deux premiers jours suivant la réanimation, sont un autre indicateur clinique de pronostic défavorable. Ils peuvent être supprimés par une sédation et/ou une relaxation profonde pendant l’hypothermie et ne peuvent donc être détectés qu’après le réchauffement ou l’arrêt des médicaments sédatifs et/ou relaxants. Il s’agit de contractions irrégulières et brèves de certains muscles ou groupes de muscles qui apparaissent spontanément et dont l’intensité augmente nettement en cas de stimuli extérieurs (contact avec le patient, aspiration, stimuli acoustiques), parfois uniquement en cas de stimuli extérieurs. Elles concernent principalement les muscles du visage, des bras et des épaules ainsi que le diaphragme, mais peuvent en principe impliquer tous les groupes musculaires. Les patients atteints de myoclonies généralisées ont presque invariablement un pronostic défavorable [4–7]. Les patients atteints de myoclonies focales ont un bien meilleur pronostic selon des résultats récents [8]. Ces derniers ne peuvent donc pas être considérés comme des indicateurs sûrs d’un pronostic défavorable. Dans ce contexte, un EEG peut fournir des informations supplémentaires importantes, car le pronostic est défavorable en cas d’EEG en rafale ou de décharges épileptiformes généralisées sans activité de fond conservée [9].

Réponse à la douleur : l’absence de réponse motrice à la douleur ou les synergies d’étirement qui en découlent ne sont des indications valables d’un pronostic défavorable que sept jours après la réanimation. Cela peut s’expliquer par le fait que, pendant l’hypothermie thérapeutique, les patients sont traités avec des substances analgésiques et sédatives à des doses parfois relativement élevées, qui sont également métabolisées plus lentement dans ces conditions, de sorte que l’on peut s’attendre à une atténuation médicamenteuse prolongée des réflexes de protection.

Indicateurs électrophysiologiques d’un pronostic défavorable

Il n’existe pas de relation concentration-réponse établie pour les substances à action dépressive centrale susceptibles d’influencer les paramètres électrophysiologiques. De plus, les résultats obtenus chez des patients en bonne santé cérébrale ne sont pas facilement transposables aux patients souffrant d’une lésion cérébrale hypoxique aiguë. C’est pourquoi, pour une sécurité diagnostique maximale, seuls les résultats obtenus après l’arrêt des substances analgésiques et sédatives devraient être évalués à des fins pronostiques.

Potentiels Évoqués Somatosensibles (PES) : Les composants corticaux qui disparaissent après la stimulation du nerf médian après la fin de l’hypothermie thérapeutique indiquent de manière fiable un pronostic défavorable. Un bon résultat n’a été rapporté que dans des cas très isolés de perte bilatérale des composants corticaux [4–7].

Électroencéphalographie (EEG) : une absence d’activité électrique cérébrale (EEG isoélectrique), un EEG de suppression des rafales (selon la définition courante des sociétés savantes ou des manuels standard), ainsi que des décharges épileptiformes généralisées continues (comme des “spikes” ou des “sharp waves”) sans activité de fond et sans réactivité aux stimuli externes sont des indicateurs fiables d’un pronostic défavorable quoad functionem [4–7].

Paramètres biochimiques d’un pronostic infructueux

Enolase spécifique des neurones (NSE) dans le sérum : les seuils supérieurs de pronostic défavorable rapportés par différents groupes de travail varient, ce qui était déjà le cas avant l’introduction de l’hypothermie thérapeutique. Dans ces études, il n’est pas toujours possible de savoir avec certitude si d’autres causes d’une NSE élevée ont été exclues avec certitude, car une décomposition des érythrocytes lors de procédures extracorporelles ou de transfusions d’érythrocytes ou des maladies tumorales peuvent entraîner une NSE élevée. Après 48 heures, une NSE supérieure à 120 µg/l peut être considérée comme un indicateur valable de pronostic défavorable [4–7]. D’autres marqueurs biochimiques, peut-être également très sensibles, comme la protéine S-100, ont été étudiés chez beaucoup moins de patients et n’ont donc pas une certitude pronostique aussi élevée que la NSE.

Imagerie médicale

Des résultats antérieurs indiquent que certains résultats de scanner et d’IRM peuvent indiquer un pronostic défavorable [6,7]. Cependant, le nombre de patients étudiés est loin d’être aussi élevé que pour les paramètres susmentionnés, de sorte que ces paramètres ne peuvent pas être considérés comme aussi fiables. De plus, ces examens ne sont pas possibles partout. En particulier, une IRM supérieure à la TDM pour la détection des lésions structurelles, ainsi que la possibilité de réaliser une IRM chez les patients intubés et ventilés, ne sont pas disponibles partout.

Conséquences pour la pratique

Un pronostic défavorable prévisible, c’est-à-dire le décès du patient, un coma permanent ou un syndrome d’éveil sans réaction (“coma vigile”, “syndrome apallique”, “état végétatif persistant”), ainsi qu’un syndrome de déficience neurologique grave nécessitant des soins et une aide permanents, sont d’une portée considérable. Dans de tels cas, le type et l’étendue de la poursuite du traitement intensif doivent être reconsidérés et discutés avec les proches et l’équipe de l’unité de soins intensifs. En particulier, si la volonté du patient est connue et que celui-ci n’aurait souhaité qu’un traitement palliatif en cas de pronostic défavorable prévisible, il convient de respecter cette volonté et de limiter le traitement en conséquence. Dans ce cas, l’administration de morphines et de benzodiazépines est également justifiée et saluée par les proches afin d’exclure avec certitude que la personne concernée souffre, même si une perception consciente de la douleur n’est pas possible en raison de la lésion cérébrale massive existante. Des décisions d’une telle importance ne peuvent pas être prises sur la base d’une seule constatation. Ce n’est qu’en cas de coexistence concordante de a) au moins un signe clinique défavorable ; et b) un paramètre électrophysiologique inexact ou une NSE significativement élevée, de préférence les deux, on peut supposer de manière fiable que le pronostic est inexact.

Messages Take-Home

- Il existe un certain nombre d’indicateurs cliniques, instrumentaux et biochimiques valides d’un pronostic défavorable.

- En l’absence d’indicateurs valides d’un pronostic défavorable, il n’est pas possible de conclure avec certitude à un bon pronostic.

- La condition fondamentale d’une évaluation fiable du pronostic est l’absence d’influence des médicaments sédatifs lors des examens cliniques et électrophysiologiques.

- Ce n’est qu’en cas de coexistence concordante de a) au moins un signe clinique défavorable ; et b) un paramètre électrophysiologique infirme ou une élévation significative de l’énolase spécifique des neurones (NSE), de préférence les deux, on peut supposer de manière fiable que le pronostic est infirme.

Littérature :

- Peberda MA, et al : Cardiopulmonary resuscitation of adults in the hospital : a report of 14,720 cardiac arrest from the National Registry of cardiopulmonary Resuscitation. Resuscitation 2003 ; 58 : 297-308.

- Madl C, Holzer M : Fonctionnement cérébral après réanimation après un arrêt cardiaque. Curr Opin Crit Care 2004 ; 10 : 213-217.

- The Hypothermia after Cardiac Arrest Study Group : Mild therapeutic hypothermia to improve the neurologic outcome after cardiac arrest. N Engl J Med 2002 ; 346 : 549-556.

- Thömke F : Évaluation du pronostic après réanimation cardio-pulmonaire et hypothermie thérapeutique. Dtsch Arztebl Int 2013 ; 110 : 137-143.

- Cahill EA, et al. : An update in postcardiac arrest management and prognosis in the era of therapeutic hypothermia. Neurohospitalist 2014 ; 4 : 144-152.

- Sandronia C, et al : Prognostication in comatose survivors of cardiac arrest : An advisory statement from the European Resuscitation Council and the European Society of Intensive Care Medicine. Resuscitation 2014 ; 85 : 1779-1789.

- Rossetti AO, et al : Neurological prognostication of outcome in patients in coma after cardiac arrest. Lancet Neurol 2016 ; 15 : 597-609.

- Bouwes A, et al : Acute posthypoxic myoclonus after cardiopulmonary resuscitation. BMC Neurology 2012, 12 : 63.

- Elmer J, et al : Clinically distinct electroencephalographic phenotypes of early myoclonus after cardiac arrest. Ann Neurol 2016 ; 80 : 175-184.

CARDIOVASC 2018 ; 17(3) : 25-28