Les plaies chroniques représentent un défi majeur pour les médecins de premier recours. Les raisons en sont les causes multiples des plaies, le souhait du patient de voir le traitement aboutir rapidement et, enfin, la pression économique, car les traitements sont souvent longs. Néanmoins, il est nécessaire de fournir à chaque patient une évaluation et un traitement complets, car c’est la seule façon d’avoir une chance que la plaie chronique finisse par guérir.

Une plaie est un défaut de substance des tissus. On parle de plaie chronique lorsque la cicatrisation n’a pas eu lieu au bout de trois mois [1]. Les personnes concernées souffrent généralement de douleurs et n’osent guère sortir de chez elles, surtout si les plaies sont suintantes ou odorantes. La constitution physique et le psychisme en souffrent. Avant de définir un plan de traitement, il faut déterminer la cause de la plaie, sinon on traite dans l’inconnu. En règle générale, le médecin généraliste dispose déjà de nombreuses données de référence.

Diagnostic

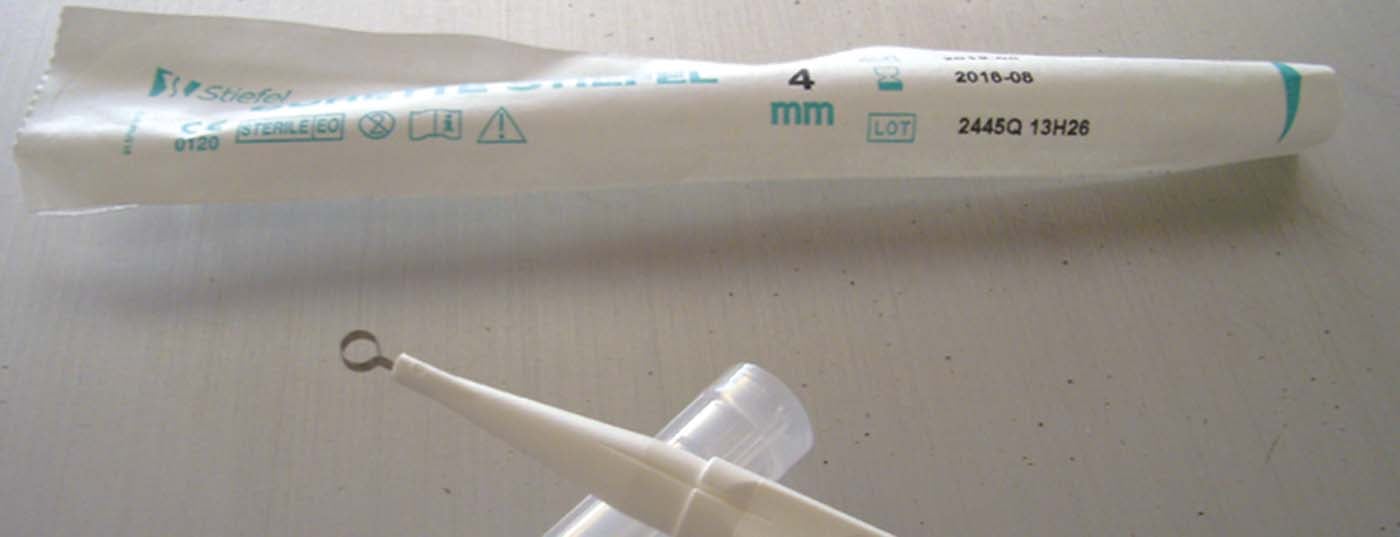

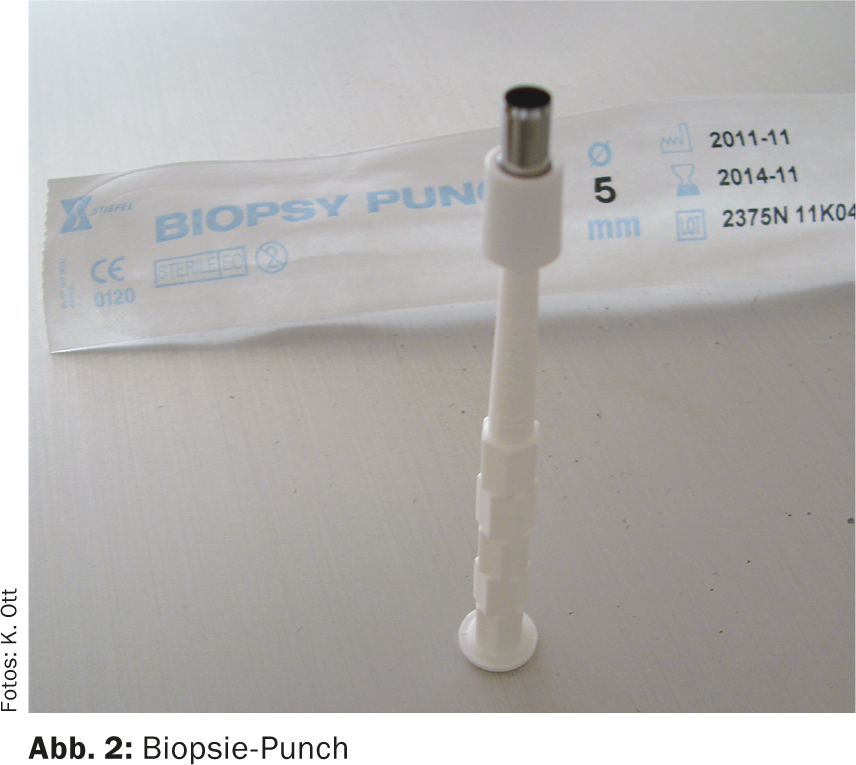

Les ulcères se développent souvent sur la base d’une insuffisance veineuse qui est déjà visible à l’inspection. Un examen échographique duplex permet de mieux cerner cette cause. Les autres causes sont les occlusions artérielles périphériques (AOP) (tableau 1). Dans la pratique, un trouble de la perfusion du membre inférieur peut être facilement déterminé au moyen de l’indice brachial de la cheville. La pression systolique occlusive au niveau du bras et de la cheville dans la région de l’artère tibiale antérieure et postérieure est déterminée sur le patient allongé à l’aide d’un doppler manuel (Fig. 1). La pression à la cheville est divisée par la pression au bras. A partir d’une valeur de 0,9 ou moins, il s’agit déjà d’une AOP, même en l’absence de symptômes. Une valeur de 1,0 est normale. Les diabétiques peuvent présenter des valeurs supérieures à 1,3 en raison de la médiaclérose. Pour toutes les valeurs pathologiques, il est recommandé de procéder à un examen angiologique en vue d’une revascularisation potentielle [2]. Si le processus n’est pas clair, une biopsie permet souvent de poser le diagnostic. Un punch à biopsie (fig. 2) convient à cet effet ; il est recommandé d’avoir à portée de main un peu de coton hémostatique (alginate).

Évaluation des plaies

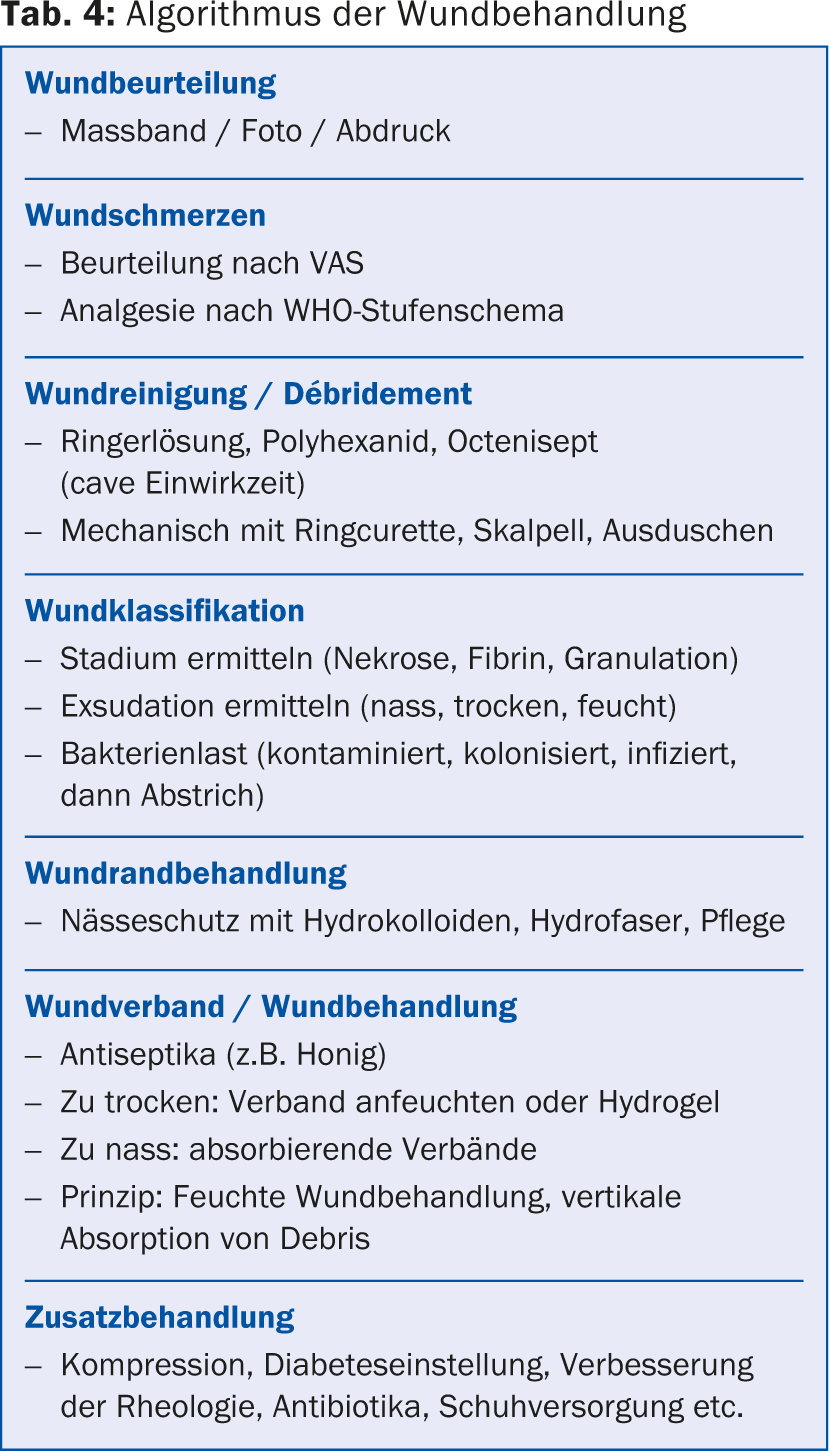

La caractérisation de la plaie détermine le traitement local, le traitement de la douleur et la planification des changements de pansements (tab. 2). Le patient peut-il changer lui-même le pansement, les soins à domicile sont-ils nécessaires ou est-il nécessaire de convoquer régulièrement le patient (Fig. 3)? Les aspects économiques sont tout aussi importants que la préservation de la qualité de vie et du traitement ciblé. Dans un premier temps, il est recommandé de documenter la plaie à l’aide d’un appareil photo numérique. Les fichiers d’images peuvent généralement être joints électroniquement au dossier médical. Ils permettent au médecin de contrôler l’évolution du traitement, mais sont également de plus en plus demandés par les caisses d’assurance maladie pour justifier éventuellement un traitement plus long et plus coûteux.

Traitement des plaies

Quelle est donc l’association la plus simple et la plus efficace ? Les critères de la thérapie hydroactive des plaies, également appelée traitement moderne des plaies, doivent être respectés. “Moderne” n’est toutefois pas très approprié, car les anciens Égyptiens connaissaient déjà ce principe de traitement. Dans le traitement traditionnel des plaies sèches, la plaie est scellée par une croûte. Ce principe simple est très efficace, mais il échoue dans le cas de plaies complexes et chroniques. Dans un cabinet de médecine générale, tous les pansements possibles ne sont pas disponibles. Il est recommandé d’avoir en stock quelques matériaux pour une thérapie moderne des plaies. Ceux-ci peuvent être facturés via TARMED.

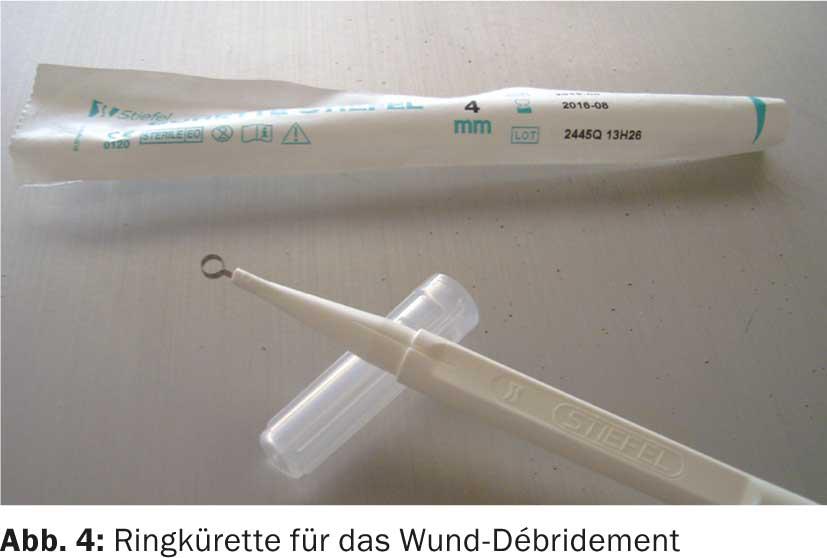

L’un des principes de tous les pansements est l’absorption verticale. Toutes les bactéries et les débris cellulaires sont retenus dans les pansements, les sécrétions sont absorbées. La gaze de coton entraîne une alternance entre l’absorption dans le pansement et le calque sur la plaie et doit être changée quotidiennement. Cela n’a de sens que si le patient peut changer lui-même le pansement. Pour les plaies trop sèches, il est possible d’humidifier les pansements, par exemple avec une solution de Ringer ou un hydrogel, tandis que pour les plaies humides, l’application se fait à sec avec des pansements de couverture absorbants appropriés. Les avantages des pansements hydroactifs sont un espacement plus important entre les changements de pansements, une réduction rapide de la douleur et un environnement physiologique. Il est important de procéder au préalable à un débridement local afin d’éliminer la fibrine et les nécroses. Le débridement peut être réalisé à l’aide de ciseaux, d’un scalpel ou d’une curette à anneaux (fig. 4). Un gel de lidocaïne à 2% permet d’obtenir une analgésie généralement suffisante en dix minutes.

Il faut également faire attention au biofilm. Il s’agit de communautés de micro-organismes constituées d’une matrice visqueuse de substances polymériques extracellulaires. Ces organismes sont résistants aux influences extérieures et se brisent à nouveau grâce à des protéines de communication. Le biofilm peut être “craqué” au moyen d’un débridement mécanique combiné à des antiseptiques.

Antiseptiques

L’octénidine (Octenisept®), par exemple, convient comme antiseptique, sauf en cas de fistule. Le polyhexanide (Prontosan®) contient des tensioactifs qui brisent le biofilm, il est peu toxique et présente un faible défaut protéinique, mais sa durée d’action est relativement longue (dix minutes). L’octénidine et le Prontosan® n’ont toutefois pas d’effet virucide. Des études indiquent que l’eau superoxydée est à la fois antibactérienne, qu’elle rompt le biofilm et qu’elle est virucide (Microdacyn®). La Bétadine® n’est pas indiquée pour les plaies chroniques en raison de sa toxicité sur le fond de la plaie.

Associations

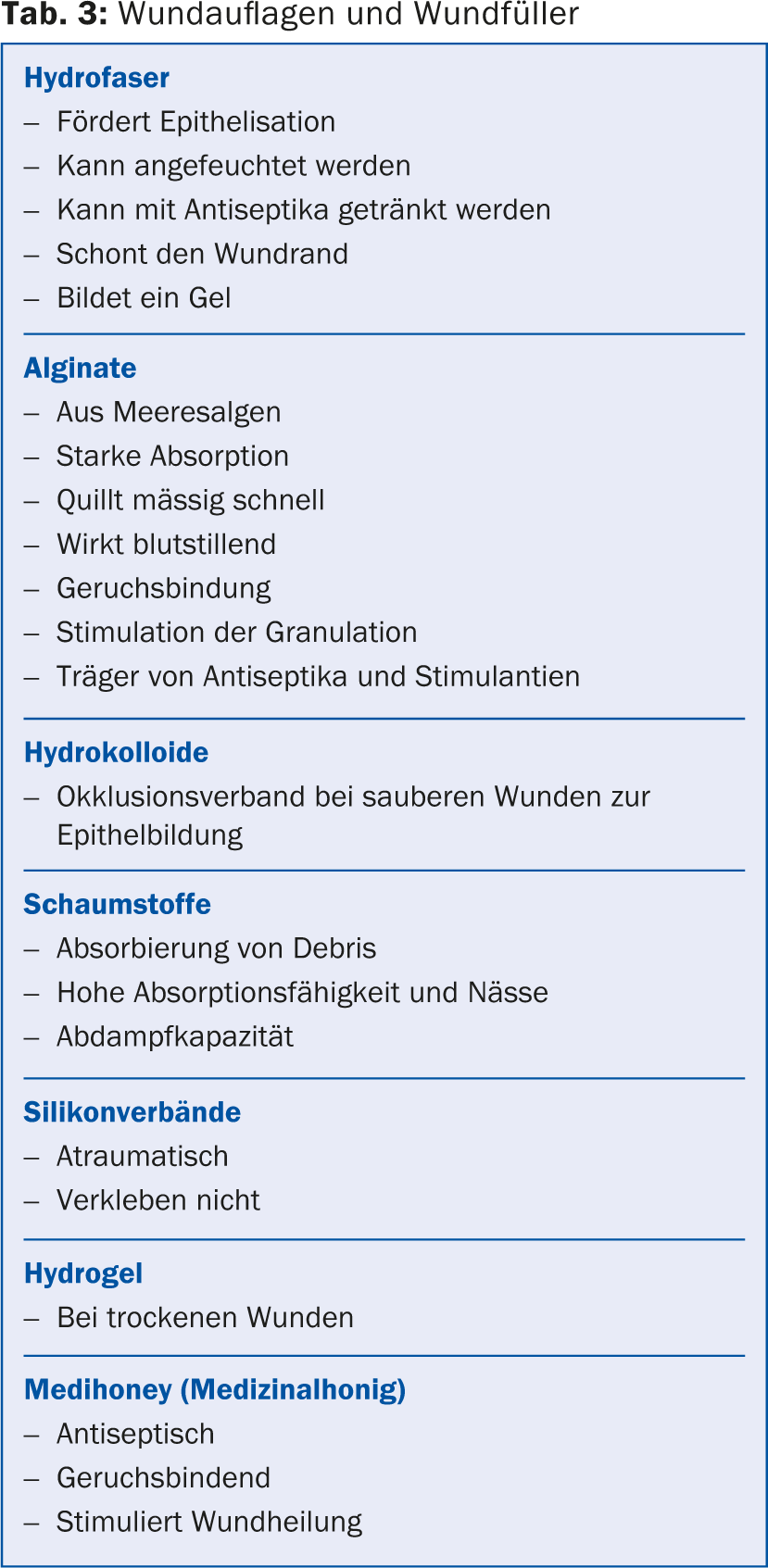

Pour le recouvrement de la plaie Il existe de nombreux produits pour le remplissage des plaies et il est facile de se sentir dépassé par la vaste gamme proposée par l’industrie (tab. 3). L’association doit

- maintenir la plaie humide,

- avoir une capacité d’absorption adaptée au degré d’exsudation,

- être capable d’absorber les odeurs,

- stabiliser le pH dans la zone acide pour réguler la colonisation bactérienne et contrecarrer les protéases destructrices,

- Faire de la place pour les fibroblastes et les macrophages,

- absorber les débris cellulaires.

Traitement adjuvant

Insuffisance veineuse : l’insuffisance veineuse nécessite toujours un traitement par compression, à moins qu’une AOP ne soit également présente. La compression peut être réalisée à l’aide de bandages à allongement court ou de systèmes de bas de compression appropriés avec un sous-bas lavable.

AOP : en cas de maladie artérielle occlusive, la rhéologie doit être rétablie, ce qui est généralement possible par des mesures radiologiques et interventionnelles. Dans le cas contraire, tout traitement local de la plaie est sans espoir.

Diabète sucré : la situation est plus complexe chez les diabétiques. Il existe une dynamique particulière due aux facteurs que sont la neuropathie, circulation sanguine perturbée et l’insuffisance immunitaire. Malgré cela, les amputations majeures sont rarement nécessaires, mais la durée de cicatrisation des plaies est nettement plus longue. Une HbA1c inférieure à 7,5% est extrêmement importante pour la guérison. L’absence de sensibilité entraîne généralement des lésions de la plante des pieds. Pour la prophylaxie, outre l’inspection régulière des pieds, il est nécessaire de bien se chausser (chaussures avec un large compartiment pour les orteils et une semelle souple). En cas de malum perforans, une réduction de la pression doit être effectuée, par exemple avec un plâtre à contact total, une orthèse ou VACO®diaped.

Infection : en cas d’infection, un traitement antibiotique systémique est toujours nécessaire après le prélèvement d’un frottis. L’utilisation d’antibiotiques locaux est déconseillée, car ils entraînent un déséquilibre de la flore mixte ulcéreuse prédominante et une résistance.

Malnutrition : de nombreux patients présentent une malnutrition. Sans protéines ou leurs composants, les acides aminés, aucun tissu conjonctif ne peut être régénéré. La vitamine C est importante pour la stabilisation du collagène, notamment dans le cadre de la revascularisation. Comme elle n’est pas stockée dans l’organisme et qu’il existe un besoin accru, elle doit être substituée. Le zinc est l’un des oligo-éléments les plus importants dans la synthèse des protéines. Avant le traitement, le taux de zinc dans le plasma doit être analysé. Pour la substitution, il est recommandé de consommer trois fois l’apport journalier normal (tab. 4) [4].

Littérature :

- Streit M, et al. : Définition des plaies : Plaies aiguës et chroniques. ZfW 2008 ; 3 : 159-166.

- Birrer M : La détermination de l’Ankle Brachial Index : un outil de diagnostic fiable pour l’évaluation du risque cardiovasculaire. Forum Med Suisse 2007 ; 7 : 254-258.

- McKenna M, Wolfson S, Kuller L : Le rapport de la pression artérielle de la cheville et du bras comme prédicteur indépendant de la mortalité. Atherosclerosis 1991 ; 87 : 119-128.

- Lippert Hans, éd. : Wundatlas : Kompendium der komplexen Wundbehandlung 2006/2 : 36.

Littérature complémentaire :

- Ott K, et al. : Manuel des plaies de l’Hôpital cantonal de Lucerne Wolhusen / Sursee. 3ème édition révisée 2011.

- Voggenreiter G, et al. : Traitement des plaies : évaluer les plaies de manière professionnelle et les traiter avec succès. Thieme Verlag 2004 : 27-34.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(10) : 24-28