Soudain, la douleur est là. Les céphalées en grappe sont insupportables et tourmentent les personnes concernées pendant au moins un quart d’heure, avant de s’estomper lentement – pour réapparaître encore quelques fois au cours de la journée. Les personnes concernées voient leur qualité de vie considérablement réduite. Mais il y a de l’aide.

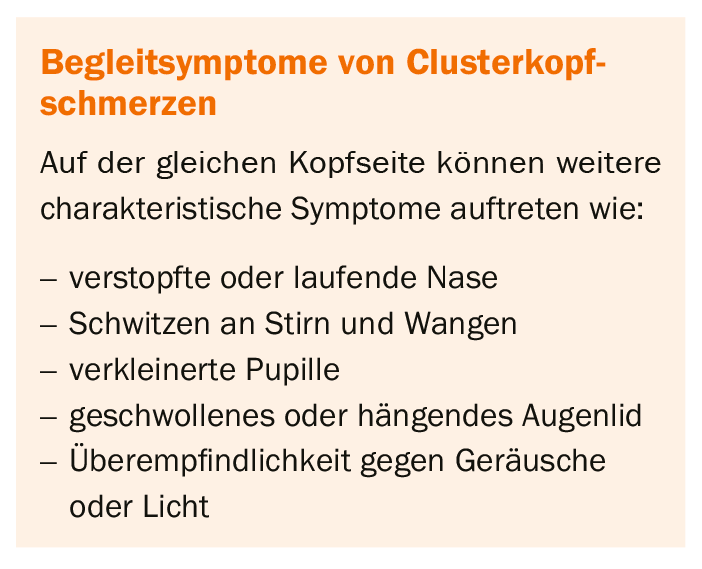

Les céphalées en grappe sont définies comme des céphalées extrêmes, unilatérales, survenant par crises, avec un maximum de douleur derrière l’œil. La douleur s’installe en peu de temps et est très lancinante, lancinante ou brûlante. De l’œil, elles peuvent irradier vers le front, les tempes, la mâchoire, la gorge, le cou, l’oreille ou l’épaule. Après 15 minutes à trois heures, la douleur disparaît aussi vite qu’elle est apparue. En général, c’est toujours le même côté de la tête qui est touché. Les céphalées en grappe se caractérisent par un rythme temporel : les douleurs surviennent jusqu’à huit fois par jour, souvent au même moment de la journée et plus fréquemment au printemps et en automne. Souvent, les patients souffrent surtout 1 à 2 heures après s’être endormis ou au petit matin. Entre les crises, environ 80% des personnes concernées ne ressentent aucune douleur pendant une longue période, parfois même des années.

Sur 1000 personnes, une seule environ souffre de céphalées en grappe. Cette forme de céphalée est donc très rare par rapport aux céphalées de tension et aux migraines. Les hommes sont trois fois plus touchés que les femmes. En général, ils apparaissent pour la première fois entre 20 et 40 ans. Chez 15 patients sur 100, les épisodes durent un an – ou la période sans symptômes est inférieure à un mois. Dans ce cas, le tableau clinique des céphalées en grappe chroniques est rempli. Parfois, une évolution épisodique se transforme en une évolution chronique, surtout si la maladie débute à un âge avancé. Les causes de ce type de maux de tête ne sont pas connues. Les scientifiques soupçonnent notamment une suractivation des cellules nerveuses dans certaines zones du cerveau, qui sont également responsables de la régulation du rythme jour/nuit. En raison d’une prévalence familiale, l’hérédité pourrait également jouer un rôle.

Des déclencheurs multiples

Comme pour la migraine, il existe des déclencheurs spécifiques pour les céphalées en grappe qui peuvent provoquer une crise de douleur. Il s’agit notamment de l’alcool, du séjour en haute altitude, des médicaments contenant de la nitroglycérine ou encore de certaines odeurs. Certains aliments, comme certains fromages ou charcuteries, sont également souvent associés à des céphalées en grappe.

Prolonger les intervalles sans réclamation

Le but du traitement est de raccourcir ou, idéalement, d’empêcher les crises individuelles et d’étendre les périodes sans apparition. En conséquence, la gestion du traitement doit être adaptée aux besoins individuels de chaque patient. Les comprimés classiques contre les maux de tête ne permettent pas d’enrayer les fortes douleurs. En revanche, l’inhalation d’oxygène médical, par exemple, a fait ses preuves. Au début d’une crise, de l’oxygène médical pur est inhalé pendant une période donnée via un masque de réinspiration bucco-nasal spécial. Une autre possibilité, plus flexible, est d’administrer le sumatriptan via une seringue préremplie. Elle peut être utilisée à la maison ou en déplacement et reste efficace même si la crise est déjà avancée. Les douleurs légères et modérées peuvent être traitées avec du zolmitriptan en spray nasal.

Pour prévenir les céphalées en grappe, on a recours au vérapamil. Souvent, le traitement est initié à raison de trois fois 80 mg/jour, mais en fonction de l’efficacité du traitement, on peut aller jusqu’à 1200 mg/jour. Chez environ deux tiers des patients, cela permet d’obtenir une amélioration de 75% des céphalées en grappe. Un essai avec des glucocorticoïdes peut également être envisagé. Surtout si le début de l’effet de l’antagoniste du calcium est retardé. En tant qu’alternative, le lithium peut avoir un effet positif, en particulier chez les patients souffrant de céphalées en grappe chroniques. Cependant, comme il existe un risque d’intoxication, le taux de sérum sanguin doit être régulièrement contrôlé.

être surveillés. Le taux sérique ne devrait pas dépasser 1,2 mmol/l.

Littérature complémentaire :

- May a, Evers S, Brössner G, et al. : Lignes directrices pour le diagnostic, le traitement et la prophylaxie des céphalées en grappe, des autres céphalées trigémino-autonomes, des céphalées liées au sommeil et des céphalées aiguës idiopathiques. Neurologie 2016 ; 35 : 137-151.

- https://kopfschmerzkompass.de/kopfschmerzarten/clusterkopfschmerzen (dernier accès le 25.03.2020)

- www.dmkg.de/patienten/medikamente-gegen-clusterkopfschmerzen.html (dernier accès le 25.03.2020)

- www.gesundheitsinformation.de/cluster-kopfschmerzen.3186.de.html (dernier accès le 25.03.2020)

- www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/neurologie/erkrankungen/cluster-kopfschmerzen/was-sind-cluster-kopfschmerzen (dernier accès le 25.03.2020)

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(3) : 32

InFo DOULEUR & GERIATRIE 2020 ; 2(1) : 30