Un colloque à l’hôpital universitaire de Zurich a été consacré au large spectre clinique de l’hépatite virale. Il s’agissait de la question du dépistage et des groupes à risque spécifiques, ainsi que de l’état final d’une hépatopathie chronique : la cirrhose du foie. Les modes de transmission de l’hépatite E – une infection qui, sous nos latitudes, n’est que sporadique et présente en principe peu de complications – ont également été discutés.

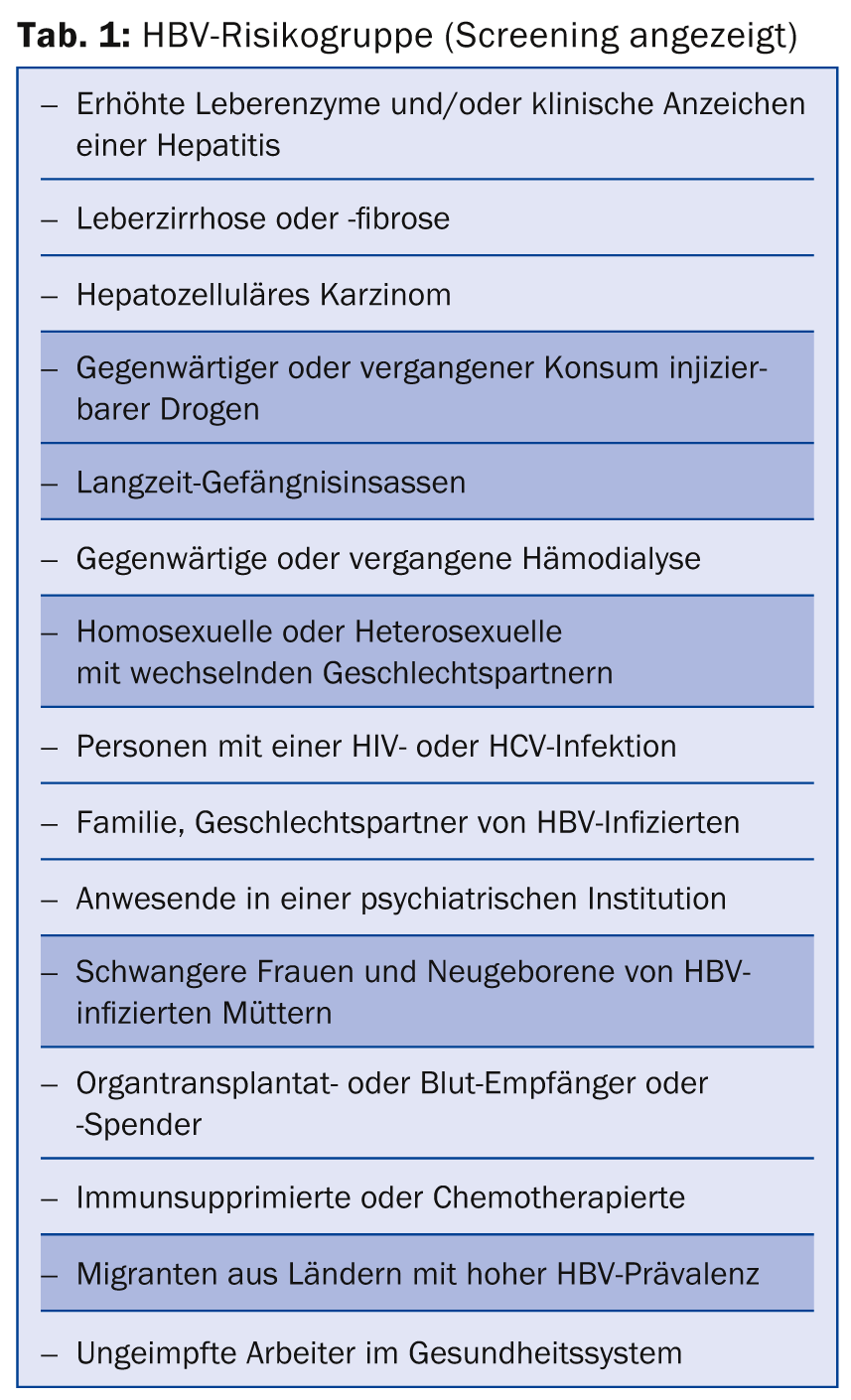

Le PD Dr Tilman Gerlach, Munich, a parlé de la nécessité du dépistage et de la surveillance dans le domaine de l’hépatite virale. En Suisse, pays à faible prévalence de l’Ag HBs (antigène de surface de l’hépatite B) (<2%), le virus de l’hépatite B (VHB) se transmet principalement par voie sexuelle et plus rarement par voie verticale de mère à enfant. Contrairement à ce qu’affirment les médias, le taux d’infection par le VHB, estimé à 14 millions de personnes infectées en Europe, est nettement supérieur à celui du VIH (moins de 2 millions). Beaucoup d’entre eux ne sont pas conscients de l’infection. “Néanmoins, il faut dire que nous disposons d’un vaccin très efficace qui a entraîné et continue d’entraîner une baisse de la prévalence en Suisse”, a déclaré le conférencier. Des pays tels que la Turquie et, dans une certaine mesure, la Roumanie, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont des taux de prévalence nettement plus élevés, raison pour laquelle l’ethnicité devrait être prise en compte dans les efforts de dépistage. La migration est un facteur déterminant. En ce qui concerne la pratique de la médecine générale, il a été démontré qu’avec une anamnèse détaillée des risques – la promiscuité et le contexte migratoire sont notamment relevés – plus le laboratoire (alanine aminotransférase, ALT), près des deux tiers des patients peuvent être correctement classés comme infectés. Le tableau 1 donne une définition complète du groupe à risque VHB pour lequel un dépistage est utile . En ce qui concerne la sérologie, l’anti-HBc indique un contact avec le VHB, l’Ag HBs indique l’infectiosité aiguë.

Hépatite C

“Dans l’ensemble de l’Europe, il y a environ 9 millions de personnes infectées par le virus de l’hépatite C (VHC). Les chiffres de prévalence sont malheureusement moins en baisse que pour le VHB, même en Suisse, car il n’existe pas de vaccin”, a expliqué le Dr Gerlach. L’Italie est considérée comme le “pays du VHC”, en particulier le sud, où la consommation de drogues est probablement l’un des facteurs les plus importants (comme pour la prévalence globale du VHC : à la fois les drogues injectables et la cocaïne intranasale). Aux États-Unis, on observe actuellement une augmentation de la mortalité due au carcinome hépatocellulaire (CHC), qui est désormais supérieure à celle de tous les autres types de cancer. La raison en est qu’un bon cinquième des patients atteints de VHC chronique développent une cirrhose du foie après 20 ans, ce qui augmente à son tour le risque de CHC. Les Américains intensifient donc actuellement leurs efforts de dépistage. Outre la consommation de drogues, les facteurs de risque pour le VHC qui nécessitent un dépistage sont principalement les longues peines de prison, les transfusions sanguines en dehors de l’UE ou avant 1992 et l’obtention de facteurs de coagulation concentrés avant 1987 contre l’hémophilie. Mais pour cela, il faut aussi une meilleure sensibilisation de la population générale.

“Les personnes infectées par le VHB et le VHC devraient être identifiées le plus tôt possible grâce à des efforts de dépistage intensifs”, conclut l’orateur. “La meilleure façon de le faire est de se baser sur les antécédents médicaux, les taux élevés d’ALT et les facteurs démographiques. Un dépistage prospectif de l’hépatite (anti-HBc, anti-VHC) est indiqué chez les personnes considérées comme des patients à risque pour des raisons médicales, comportementales, professionnelles ou démographiques”. La complétion de la vaccination contre le VHB devrait être effectuée de manière standard chez tous les patients et faire l’objet d’un rattrapage. Les personnes déjà infectées sont aidées par les nouveaux traitements antiviraux, une collaboration avec l’hépatologue est ici utile.

L’hépatite E – juste un mal des transports ?

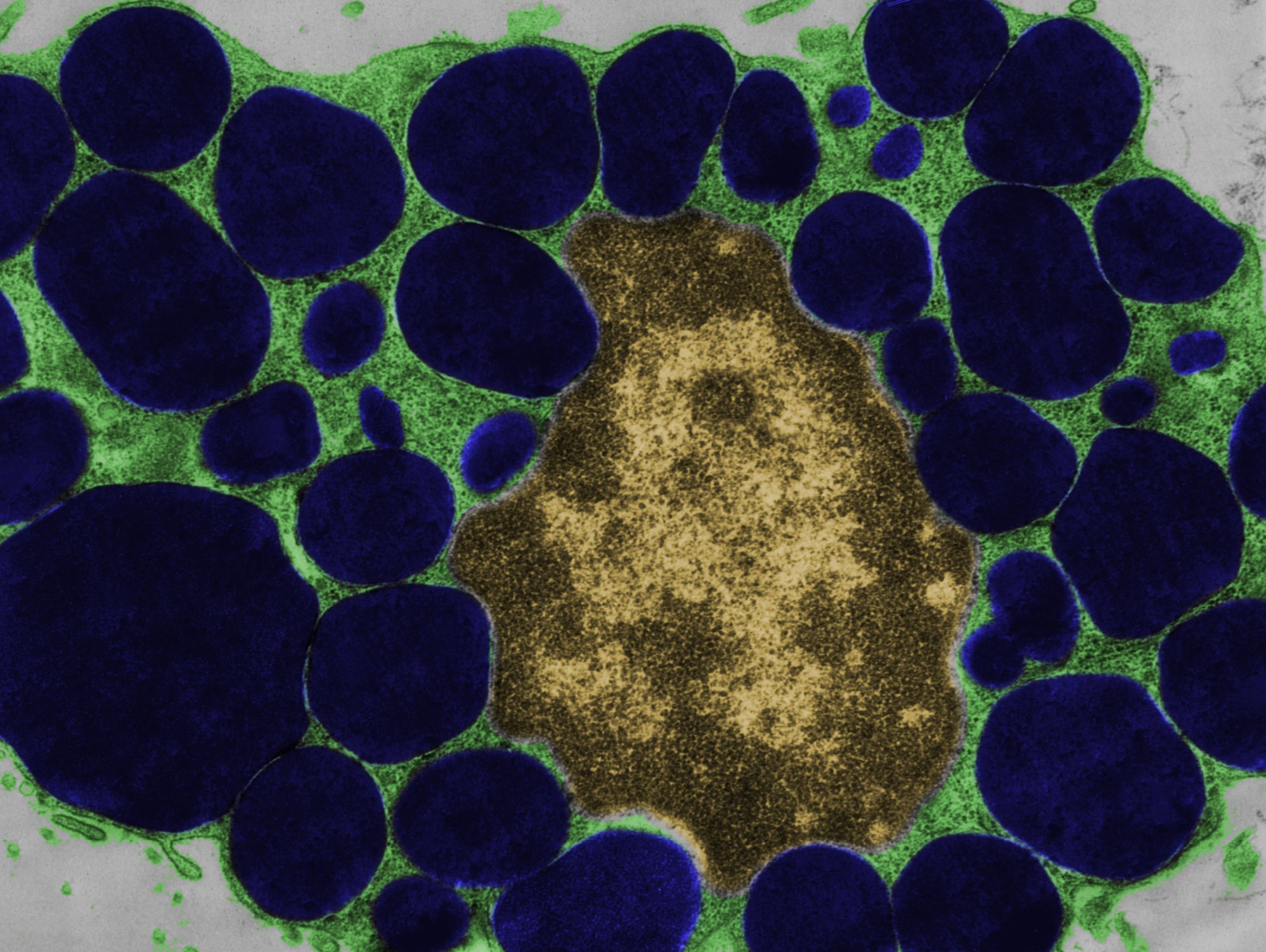

Selon le PD Dr Thomas Kuntzen, Zurich, le génotype de l’hépatite E (VHE), qui est principalement présent sous nos latitudes (génotype 3), a généralement une évolution clinique légère à asymptomatique et est auto-limitatif. Néanmoins, il ne faut pas oublier le virus, car il peut devenir chronique (avec une cirrhose potentielle) chez les personnes immunodéprimées, par exemple. “Il existe au total quatre génotypes du VHE chez l’homme : Les génotypes 1 et 2, qui présentent un risque d’insuffisance hépatique aiguë, sont parfois endémiques en Amérique centrale, dans certaines régions d’Afrique et en Asie du Sud-Est et sont principalement transmis par voie féco-orale via de l’eau contaminée. Les femmes enceintes, en particulier, sont exposées à des hépatites graves dont l’évolution peut être fatale. Le génotype 3, présent de manière sporadique en Europe et aux Etats-Unis, emprunte plutôt la voie de transmission zoonotique (par ex. viande crue infectieuse). Le génotype 4 est présent en Chine par exemple et se transmet également de manière plutôt zoonotique”, a expliqué le Dr Kuntzen.

Pour prévenir la transmission féco-orale, il convient d’éviter l’eau potable et les glaçons de qualité inconnue, les fruits de mer crus et les légumes ou fruits non épluchés et non cuits dans les régions concernées. L’hygiène personnelle et, bien sûr, la gestion des eaux usées du pays sont également déterminantes. Pour l’infection zoonotique , il faut éviter la viande crue, en particulier dans les régions hyperendémiques de génotype 3 (région de Toulouse). Un vaccin n’est actuellement disponible qu’en Chine (Hecolin®). Elle protège efficacement, mais on ignore quand et si elle sera accessible en Europe à l’avenir.

Sur le plan thérapeutique, les données sont très limitées et proviennent principalement de rapports de cas individuels et de petites séries. Actuellement, on pense que la ribavirine est utile en cas d’infections aiguës ou chroniques graves.

Cirrhose du foie

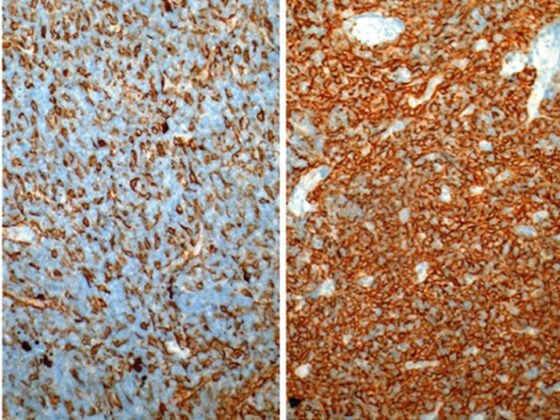

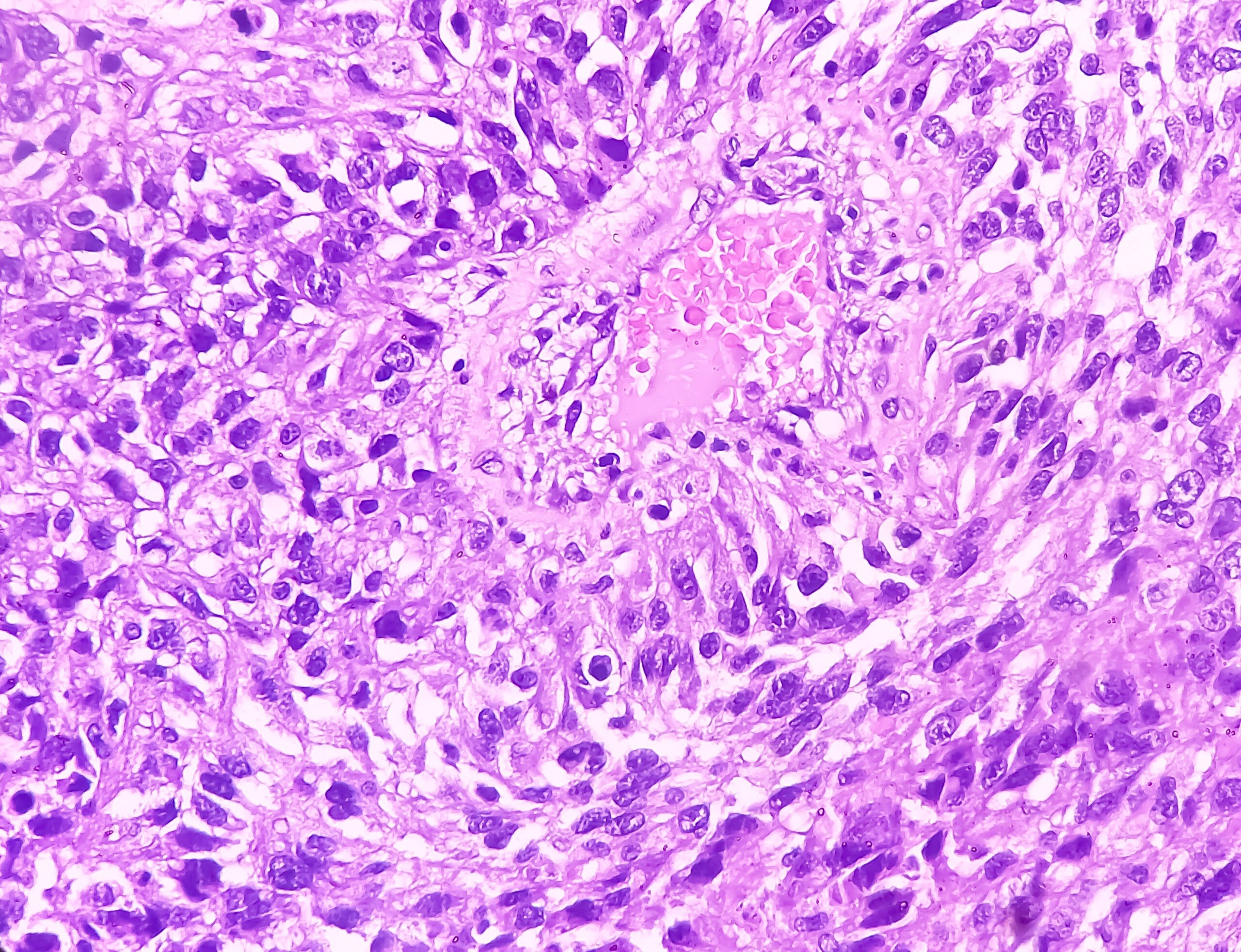

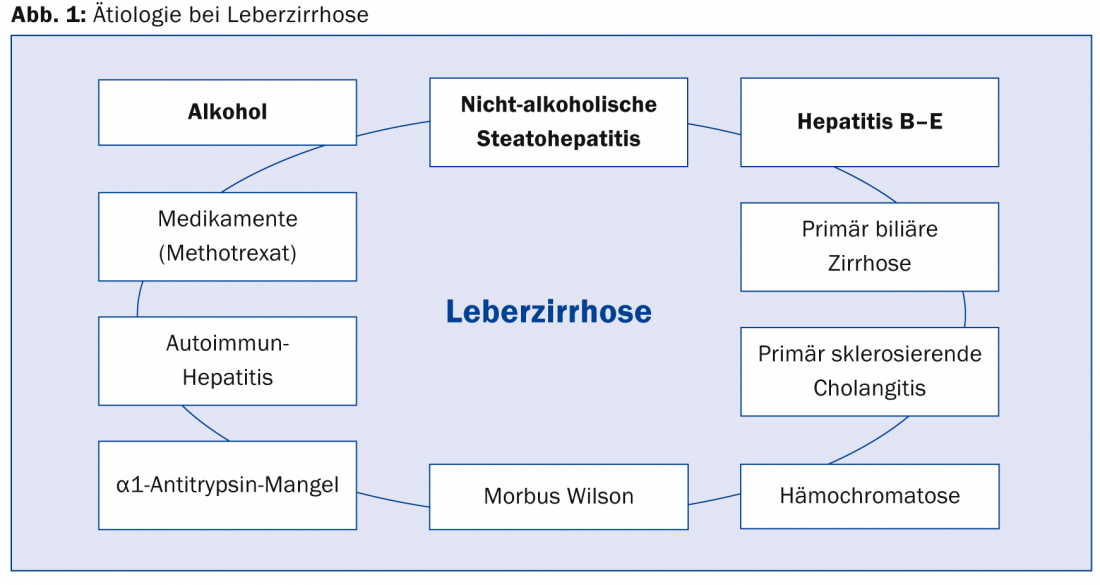

Enfin, le Dr Joachim Mertens, Zurich, a fait le point sur la cirrhose du foie. Il s’agit de l’état final d’une hépatopathie chronique avec un remodelage de l’architecture lobaire (septa conjonctifs, shunts portosystémiques fonctionnels, perte de masse hépatocellulaire fonctionnelle). Sur le plan étiologique, ce sont surtout les “top 3” que sont l’alcool, l’hépatite B à E et la stéatohépatite non alcoolique (foie gras) qui jouent un rôle (figure 1). L’évolution clinique de la cirrhose peut parfois conduire à une encéphalopathie hépatique, une hypertension portale (ascite, varices œsophagiennes) ou un CHC.

Encéphalopathie hépatique : le diagnostic ne doit pas se faire par la mesure artérielle de l’ammoniac dans le sang. Il s’agit d’un mauvais paramètre, car il n’y a pas de bonne corrélation et la variabilité est élevée. Les tests psychomoteurs sont nettement plus fiables (test de liaison des nombres et test de Stroop). Sur le plan thérapeutique, la réduction de l’absorption de NH3 est clairement au centre des préoccupations (2 à 3 selles molles par jour). Le lactulose peut être utile dans ce cas. En outre, il convient de rechercher le facteur déclenchant : Hémorragie, infection, événement aigu, médicaments à base de benzodiazépines ou d’opiacés ? Une réduction générale des protéines n’est pas indiquée.

Ascite : 30 à 50% des patients atteints de cirrhose du foie développent une ascite, il s’agit d’un signe de décompensation. Le traitement passe par une réduction du sel et par des médicaments (spironolactone, torasémide). Si l’ascite ne peut pas être traitée de manière satisfaisante par diurèse, la paracentèse, par exemple, peut être envisagée.

Varices œsophagiennes : 5 à 20% des patients atteints de cirrhose du foie développent des varices. Une endoscopie de dépistage est indiquée pour tous les patients. S’il n’y a pas de varices, il faut les répéter tous les deux ou trois ans. Si de petites varices sont détectées et que la fonction hépatique est bonne, l’endoscopie doit être répétée au bout d’un an. La prophylaxie primaire des hémorragies potentiellement mortelles en cas de grosses varices est assurée par le propranolol ou le carvédilol. L’objectif est de réduire la fréquence cardiaque de 25% ou d’atteindre une fréquence cardiaque au repos d’environ 55/min. Il faut donc bien contrôler le pouls.

CHC : l’incidence du CHC en cas de cirrhose du foie est élevée, de 1 à 5 % par an. Dans ce cas, le dépistage doit être effectué tous les six mois par échographie.

Source : “Que doit savoir le médecin en pratique sur l’hépatite virale ?”, Colloque de gastro-chirurgie, 11 décembre 2014, Zurich

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2015 ; 10(2) : 34-36