Chez les personnes en bonne santé rénale, boire suffisamment peut réduire le risque de dysfonctionnement rénal. En cas d’insuffisance rénale chronique, les effets de l’hydratation dépendent notamment du stade de la maladie. La consommation de sel joue également un rôle important.

La prévalence de l’altération chronique de la fonction rénale est plus élevée chez les personnes âgées. Les recommandations nutritionnelles suisses pour les adultes âgés indiquent que la quantité de boisson peut souvent être réduite en raison d’une diminution de la sensation de soif chez les personnes âgées [1]. La Société allemande de nutrition recommande de boire au moins 1,5 à 2,5 litres de liquide par jour, les besoins en liquide variant selon l’état de santé, l’activité physique et d’autres facteurs [2]. Peter Mertens, Magdeburg (Allemagne) [3].

Influence de la consommation d’alcool en cas de fonction rénale normale

Il est empiriquement prouvé que boire beaucoup est bénéfique pour les personnes en bonne santé rénale, car cela supprime la sécrétion de l’hormone antidiurétique (ADH). Selon les données de deux études transversales dans la population générale (n=2744, n=2476), l’incidence de la maladie rénale était réduite de 50% avec une consommation quotidienne de 3,2 l/jour contre 1,8 l/jour (OR 0,50 ; IC 95% 0,32-0,77). La consommation de boissons a été recueillie par questionnaire, les personnes interrogées étaient âgées de >50 ans. La conclusion des auteurs est que l’augmentation de la consommation de liquides est un facteur de protection contre la maladie rénale chronique [4]. Les données d’une étude prospective (n=3003) publiées en 2019 aux États-Unis montrent que le type de boissons consommées régulièrement n’est pas sans importance. Selon cette étude, la consommation régulière de boissons sucrées sur une longue période augmente le risque de maladie rénale chronique de 61% (OR 1,61 ; IC 95% 1,07-2,41). Au total, 6% ont développé une maladie rénale chronique au cours d’une période de suivi moyenne de huit ans. La consommation de boissons a été recueillie par questionnaire, l’âge moyen à la ligne de base était de 54 ans. Afin d’éliminer les facteurs confondants, une stratification a été effectuée en fonction de l’eGFR de base, des facteurs démographiques, des facteurs liés au mode de vie et d’autres aspects. L’analyse de régression et l’ACP (“analyse des composantes principales”) ont ensuite permis d’obtenir les résultats suivants : Le risque de maladie rénale chronique était 61% plus élevé en cas de consommation accrue de boissons sucrées (OR 1,61 ; IC 95% 1,07-2,41). La constellation suivante a été définie comme la nouvelle apparition d’une maladie rénale chronique : DFGe <60 ml/min par 1,73 m2 et ≥30% de baisse du DFGe par rapport aux valeurs de référence (DFGe ≥60 ml/min par 1,73 m2). Les auteurs concluent que d’autres études sont nécessaires pour en savoir plus sur la relation entre le comportement de consommation/le type de boissons et le risque de maladie rénale chronique, afin de pouvoir formuler des recommandations nutritionnelles appropriées [5].

Maladie rénale : la consommation de sel doit être réduite

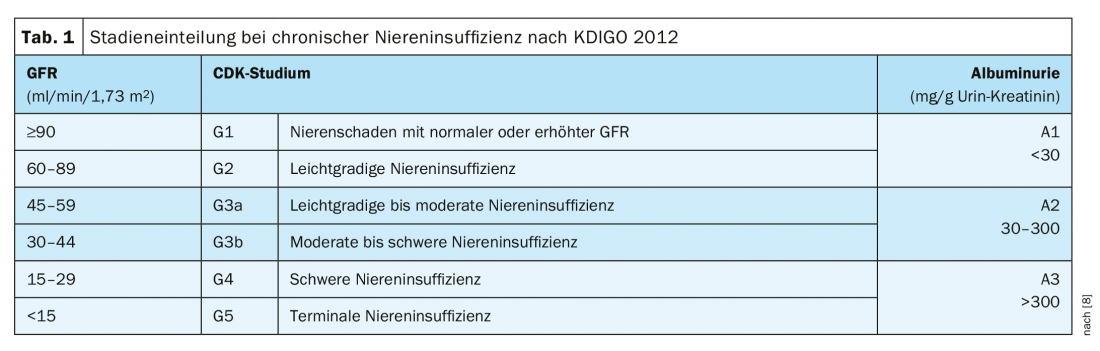

En cas d’insuffisance rénale chronique, les reins sont endommagés de manière permanente. Les maladies rénales congénitales ou acquises et le diabète peuvent en être la cause. La baisse de l’activité rénale entraîne différents troubles dans l’organisme. Par exemple, les substances urinaires telles que l’urée, l’acide urique ou la créatinine s’accumulent dans le sang et sont toxiques à des concentrations plus élevées. Normalement, ces substances sont éliminées par les reins dans l’urine. La diminution du tissu rénal entraîne également des troubles de l’équilibre hydrique, électrolytique et hormonal. Les conséquences sont l’anémie, l’hypertension et une dégradation accrue des os (ostéopathie rénale). Le débit de filtration glomérulaire estimé (eGFR) est considéré comme un paramètre permettant d’évaluer cliniquement l’ampleur du dysfonctionnement rénal (tableau 1). Chez les patients atteints de maladie rénale chronique en phase de prédialyse, une consommation accrue d’eau est associée à une meilleure fonction rénale dans plusieurs études d’observation [6]. En revanche, une étude randomisée publiée en 2018 dans le JAMA chez des patients au stade 3 de l’IRC (DFG 60-30 ml/min/1,73 m2) n’a pas démontré d’avantage pour une augmentation de l’apport en eau. Les patients d’un groupe (n=316) ont été instruits de boire plus d’eau, tandis que le groupe témoin (n=315) devait maintenir son apport hydrique actuel. L’augmentation du volume urinaire sur 24 heures, qui était de 0,6 l supérieur à celui du groupe témoin, montre que le groupe traité par le verum a effectivement bu plus de liquide. La variation moyenne du DFG était de -2,2 ml/min/1,73m2 dans le groupe qui avait augmenté l’apport en liquide et de -1,9 ml/min/1,73m2 dans le groupe témoin. Cette différence n’était pas significative. Il est possible que le résultat ne soit pas indépendant de la méthodologie de test, selon les auteurs [7].

Outre une quantité de boisson adéquate, il est également très important de limiter la consommation de sel. La meilleure façon de quantifier l’absorption de sel serait de recueillir les urines sur 24 heures. A partir de cela, il est possible de calculer la quantité de sodium absorbée. Le fait qu’un apport quotidien élevé en sel soit un facteur de risque possible pour le développement de l’hypertension et des maladies cardiovasculaires est discuté depuis longtemps [9]. En ce qui concerne les maladies rénales chroniques, il a été démontré empiriquement que sur une période de 48 mois, la corrélation avec la dialyse était la plus faible pour une consommation de sel de <6 g/jour, qu’aucune différence importante n’était mesurable pour une consommation de 6-12 g/jour, mais que le risque de dialyse augmentait considérablement pour une consommation quotidienne de sel de >12g [10].

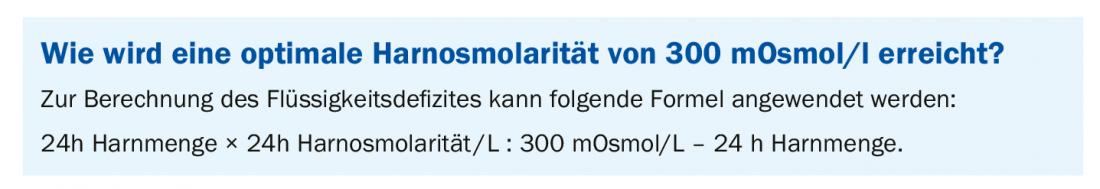

Le fait que l’osmolarité urinaire soit associée à une augmentation de la nécessité de dialyse est démontré par une analyse de cohorte rétrospective (n=273) chez des patients atteints de maladie rénale chronique (stade 1-4) réalisée par Plischke et al. 105 patients sont devenus dialysés au cours de la période de suivi (92 mois). Après avoir éliminé statistiquement les facteurs démographiques et autres (par ex. la clairance de la créatinine et les diurétiques), une osmolarité urinaire plus élevée s’est avérée être un facteur de risque de dialyse obligatoire. L’osmolarité urinaire optimale peut être calculée à l’aide d’une formule (encadré).

Littérature :

- Société Suisse de Nutrition (SSN) : Recommandations alimentaires pour les adultes âgés, www.sge-ssn.ch/media/Ernährungsempfehlungen_d_def.pdf

- Société allemande de nutrition (DGE) : eau, dge.de/wissenschaft/referenz werte/wasser/

- Mertens P : Les mythes de la néphrologie. Présentation de diapositives par le Prof. Peter Mertens, Magdeburg (D). Tutoriel/forum d’experts, DGIM 5 mai 2019.

- Strippoli GF, et al : Fluides et apports nutritionnels et risque de maladie rénale chronique. Nephrology (Carlton) 2011 ; 16(3) : 326-334.

- Rebholz CM, et al : Patterns of Beverages Consumed and Risk of Incident Kidney Disease. CJASN 2019 ; 14(1) : 49-56.

- DGFN www.dgfn.eu/wissenschaftsnews-details/hoehere-trinkmenge-zum-schutz-der-nierenfunktion.html

- Clark WF, et al. : Effet de l’entraînement à l’augmentation de la consommation d’eau sur le déclin de la fonction rénale chez les adultes atteints de maladie rénale chronique : l’essai clinique randomisé CKD WIT. JAMA 2018 ; 319(18) : 1870-1879.

- KDIGO : Guidelines 2012, https://kdigo.org/

- Office fédéral de l’alimentation et de l’agriculture (BMEL) : résultats de l’étude DEGS, www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Ergebnisse%20DEGS-Salzaufnahme.pdf;jsessionid=2E2E861F98424D603B373C4C17896386.2_cid376?__blob=publicationFile

- Vegher S, et al : Consommation de sodium, inhibition de l’ECA et progression vers l’IRT. J Am Soc Nephrol 2012 ; 23(1) : 165-173.

- Plischke M, et al : Osmolarité de l’urine et risque d’initiation de la dialyse dans une cohorte de patients atteints de maladie rénale chronique – une cible de titration possible ? PLoS One 2014 ; 9(3) : e93226.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2019 ; 14(12) : 38-39