Depuis 40 ans déjà, l’IPPNW, le groupe des Physiciens internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire, milite pour un monde sans menace nucléaire. Dix ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, un symposium virtuel organisé le 27 février 2021 a permis de faire le point, notamment sur l’évolution des maladies oncologiques dans la région. Le bilan est décevant.

Il n’est guère surprenant qu’un incident nucléaire comme celui de Fukushima du 11 mars 2011 ait des conséquences à long terme sur la santé de la population. Cependant, il est difficile d’estimer et d’étudier l’ampleur des conséquences sur la santé, notamment pour des raisons politiques. Dans une recherche bibliographique structurée, l’IPPNW a analysé plus en détail les effets sur le développement du cancer dix ans après l’incident. Les résultats ont été présentés par le Dr Alex Rosen, membre du conseil d’administration de l’IPPNW allemand et chef de service de pédiatrie à la Charité de Berlin.

Aperçu de la littérature

Au total, en décembre 2020, 57 publications traitant de l’apparition de cancers de la thyroïde dans la région de Fukushima ont été identifiées. Douze autres se sont penchés sur la leucémie et huit sur les tumeurs solides liées à la catastrophe nucléaire. A première vue, un nombre considérable d’études, a trouvé Alex Rosen. Mais seulement à première vue. En effet, 28 des publications sur le cancer de la thyroïde ont été rédigées par l’Université médicale de Fukushima et/ou l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 18 d’entre elles ayant même été rédigées par une seule et même personne : Shunichi Yamashita, ancien président de la Japan Thyroid Association et grand ami de l’industrie nucléaire. Deux autres études émanaient directement de l’industrie nucléaire. Il ne restait donc que huit publications neutres et scientifiquement sérieuses sur la survenue de cancers de la thyroïde à Fukushima, a calculé Rosen. Le paysage de la recherche sur les tumeurs solides et les leucémies serait encore plus pauvre. Les publications identifiées portaient pour la plupart sur des aspects secondaires tels que les solutions techniques de détection ou les incidences globales.

Focus sur la thyroïde

Afin de pouvoir illustrer les implications oncologiques de la catastrophe nucléaire, le pédiatre s’est concentré sur l’entité qui a été la plus étudiée jusqu’à présent dans ce contexte, en raison du peu de données disponibles : Le carcinome de la thyroïde. Il se prête bien aux études épidémiologiques en raison de son temps de latence relativement court avant l’apparition, de son diagnostic accessible et peu coûteux et de sa faible incidence chez les enfants dans la population générale. En effet, ces caractéristiques permettent de détecter très tôt les changements d’apparence.

L’iode radioactif, en particulier l’isotope iode 131, joue un rôle clé dans sa formation. Ce dernier a été émis en masse le 11 mars 2011 et a ensuite contaminé les zones environnantes. Comme des particules de poussière, les particules radioactives se sont retrouvées dans l’air, ont été dispersées par le vent, se sont accumulées dans les nuages et sont finalement retombées sur la terre sous forme de neige ou de pluie dangereuses. En mars 2011, presque tous les échantillons de légumes, de lait et d’eau potable de la région présentaient des concentrations d’iode radioactif bien supérieures aux limites autorisées. En juin de la même année, un taux élevé d’iode 131 a été détecté dans le sol, ce qui, selon Rosen, indique une dose initiale extrêmement élevée ou un rejet continu de matières radioactives. Ou les deux. En effet, la demi-vie de l’iode 131 n’est que de huit jours.

Alors que la cause de la longue détectabilité de l’iode radioactif à Fukushima ne sera probablement jamais clairement établie, il existe des connaissances claires sur la prévention des dommages consécutifs. Ainsi, l’absorption des isotopes radioactifs par la thyroïde peut être empêchée par l’administration préalable de comprimés d’iode. Ceux-ci doivent être pris quelques heures avant les retombées radioactives. Une commission d’enquête a conclu en 2012 que les comprimés correspondants n’avaient jamais été distribués à la population de Fukushima, malgré des stocks suffisants et des connaissances disponibles. Cette omission doit être attribuée à une décision délibérée, à la tête de laquelle se trouve un homme que nous connaissons bien pour l’avoir lu dans diverses publications : Shunichi Yamashita, qui conseille encore aujourd’hui les autorités de Fukushima en tant que soi-disant Radiation Risk Management Advisor. Le 17 mars 2011, il a empêché la distribution de comprimés d’iode dans le but déclaré d’éviter l’incertitude dans la population. Une incertitude qui aurait pu être justifiée. En effet, l’iode radioactif ne s’accumule pas seulement dans la glande thyroïde pour produire les hormones thyroïdiennes, mais il passe également dans la circulation et passe facilement dans le placenta, menaçant ainsi également l’enfant à naître. Comme toutes les substances radioactives, l’iode 131 peut provoquer des mutations de l’ADN et donc entraîner le développement d’un cancer.

Une estimation conservatrice de l’UNSCEAR (Comité scientifique des Nations unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants), composé de représentants de pays ayant des programmes d’énergie nucléaire, estime que la dose de radiation reçue par la thyroïde des enfants au Japon au cours de la première année après la catastrophe nucléaire est de 2,6 à 15 mGy, à Fukushima de 15 à 83 mGy. A titre de comparaison, dans des circonstances normales, elle est d’environ 1 mGy par an. Au total, ces estimations permettent d’envisager un millier de cas supplémentaires de cancers de la thyroïde au Japon. Selon Alex Rosen, le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé.

Étude problématique

En omettant d’administrer de l’iode à titre prophylactique, les autorités ont contribué de manière décisive au risque de cancer d’une population étudiée, qui fait depuis l’objet d’examens échographiques réguliers par l’Université médicale de Fukushima. L’étudedite Thyroid Ultrasound Examinationest en cours depuis 2011 et constitue à ce jour le plus grand programme de dépistage de la thyroïde de l’histoire. L’étude porte sur les enfants et les jeunes adultes jusqu’à l’âge de 25 ans. Une échographie diagnostique est effectuée tous les deux ans pour détecter les kystes, les nodules et, dans le pire des cas, le cancer. Le cinquième tour de ce dépistage est actuellement en cours. Malgré de grandes limites, les données recueillies sont extrêmement précieuses pour évaluer le risque de cancer après la catastrophe nucléaire. Alex Rosen a souligné qu’il s’agissait de la seule étude longitudinale analysant systématiquement les effets d’un accident nucléaire.

Le dépistage a été lancé sur 300 000 jeunes de moins de 18 ans. Actuellement, la population étudiée comprend encore environ 181 000 personnes, ce qui représente près de 62% des enfants touchés dans la région. Depuis le début des études, près de la moitié des participants ont donc été perdus. Rosen, et d’autre part à l’exclusion de toutes les personnes qui atteignent l’âge de 25 ans. Moins de 10% des jeunes adultes ont saisi la possibilité de participer à une étude de suivi. Ils sont donc non seulement perdus pour l’analyse des données, mais aussi exposés à un risque accru de maladie – sans suivi approprié. Une évolution qui est même encouragée par les autorités. Alex Rosen a ainsi raconté que l’enseignement de l’éducation sexuelle dans les écoles visait principalement à promouvoir le droit de ne pas savoir et à minimiser une éventuelle augmentation de l’incidence. Le dépistage à grande échelle serait le seul responsable de cette situation.

Outre cette perte de participants et la limitation des données aux moins de 25 ans, IPPNW critique d’autres aspects de l’étude. Le responsable est en effet – comme pour l’empêchement de la distribution de comprimés d’iode – Shunichi Yamashita. Il ne faut pas non plus sous-estimer l’influence du lobby nucléaire, a averti M. Rosen. Depuis 2012, l’AIEA opère en coopération officielle avec l’Université médicale de Fukushima.

Selon l’IPPNW, le monopole de l’université locale sur les études entraîne la perte de données précieuses et les manipulations potentielles ne peuvent pas être détectées. Ainsi, des rapports font état de consultations superficielles qui ne durent que quelques minutes. Les familles se voient souvent refuser l’accès aux échographies, qui sont strictement gardées sous clé. L’université déconseille également fortement de demander un deuxième avis et est même en contact avec des fournisseurs potentiels. Un autre point que Rosen a remarqué dans sa présentation : si un résultat anormal est constaté, le diagnostic ultérieur a souvent lieu en dehors de l’étude et n’est donc pas pris en compte dans les résultats de l’étude.

Malgré tout, des résultats intéressants

Malgré ces limites, l’étude de l’Université de médecine de Fukushima a déjà fourni des résultats intéressants. Les kystes et les nodules de la thyroïde ont jusqu’à présent augmenté avec chaque dépistage, 68% des participants étaient concernés en 2020. Bien que tous les résultats anormaux ne se transforment pas en cancer de la thyroïde, a souligné M. Rosen, l’augmentation sensible du nombre de kystes et de nodules thyroïdiens au fil des ans ne laisse rien présager de bon. Une étude similaire menée à Tokyo entre 2005 et 2013 n’a pas montré d’évolution comparable chez les 1214 enfants inclus.

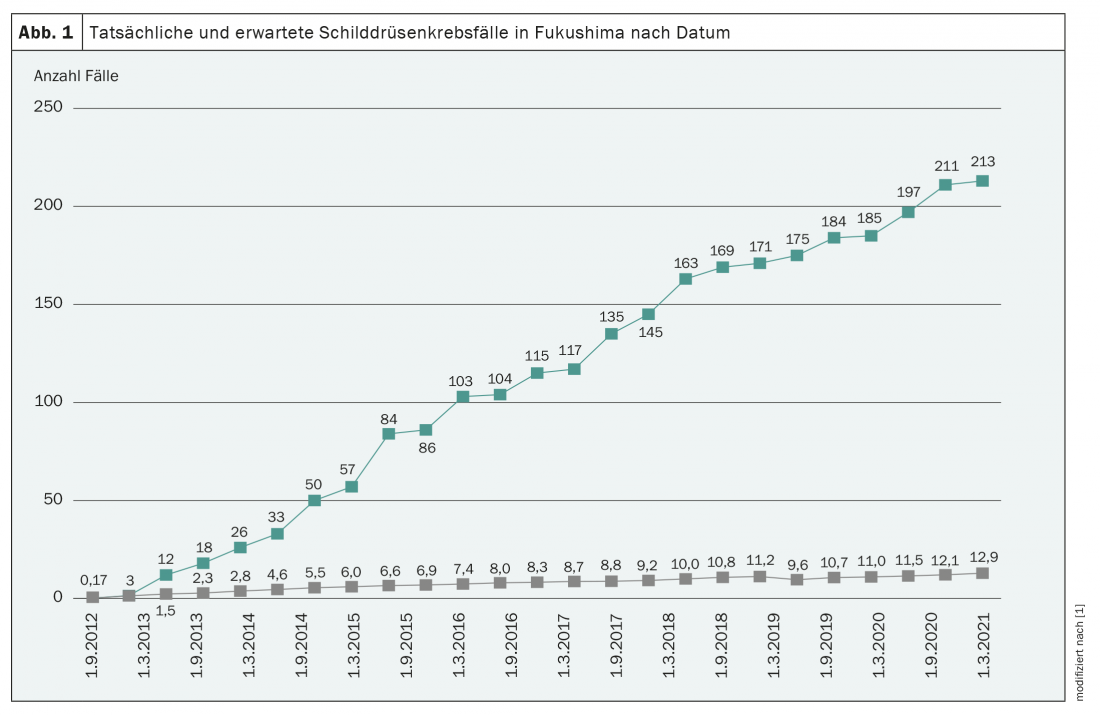

Au total, 198 cas de cancer de la thyroïde ont été diagnostiqués jusqu’en 2020, dont 101 dans le cadre du premier dépistage effectué entre 2011 et 2014. En outre, quatre patients participant à l’étude de suivi des plus de 25 ans et onze enfants examinés en dehors de l’étude officielle ont développé une tumeur maligne de la thyroïde. Selon les projections, ces 213 cas de cancer sont à comparer aux 13 cas de cancer de la thyroïde attendus sans exposition supplémentaire aux radiations (figure 1). Selon Rosen, c’est surtout l’augmentation annuelle de l’écart entre les cas attendus et les cas réels qui pose problème. L’expert estime que le risque d’apparition d’un cancer de la thyroïde est 20 fois plus élevé dans la région.

Outre une augmentation de l’incidence au fil des ans, les résultats de l’étude révèlent également de nettes différences régionales. Ainsi, le risque de maladie est clairement corrélé à la quantité de retombées radioactives. Ces dernières années, des cas de cancer ont également été diagnostiqués chez des enfants nés en 2011, qui ont donc été exposés principalement dans le ventre de leur mère.

Et qu’en est-il des autres types de cancer ?

Certes, les données sur le cancer de la thyroïde ne sont pas parfaites, mais elles ont le mérite d’exister. Pour toutes les autres pathologies malignes, il n’existe pas d’études structurées à Fukushima. En l’absence de connaissances dans ce domaine, Alex Rosen a présenté dans sa présentation des estimations de l’AIEA et de l’OMS. Celles-ci prévoient une augmentation de 4% du risque de tumeurs solides, de 6% du risque de cancer du sein et de 7% du risque de leucémie. Des chiffres qui, selon IPPNW, doivent être considérés de manière critique. Entre autres, le calcul aurait négligé la vulnérabilité accrue des enfants à naître et les auteurs seraient confrontés à d’importants conflits d’intérêts.

En fin de compte, ce ne sont pas seulement les effets de la catastrophe nucléaire sur la santé qui sont dévastateurs – leur représentation réaliste et la gestion des conséquences des radiations sont tout aussi problématiques. Dans la confusion des intérêts politiques, scientifiques et économiques, la santé des individus passe souvent à la trappe. De nombreux diagnostics sont posés trop tard ou sont complètement manqués, Rosen en est convaincu. Il a clairement demandé que des études indépendantes soient rendues possibles dans la région et que la population soit mieux protégée. Le droit des personnes à la santé et à un environnement sain doit être au centre des préoccupations, ainsi que leur droit à une information véridique.

Source : Conférence “Cancer in Fukushima – Analyzing the evidence after 10 years”, Dr. med. Alex Rosen, dans le cadre du symposium “10 ans de vie avec Fukushima” de l’IPPNW, réalisation virtuelle le 27.02.2021

Congrès : Symposium IPPNW

Littérature :

- Communiqué de presse IPPNW : 10 ans de Fukushima 26.02.2021. http://ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/Fukushima/IPPNW_Digitale_Pressemappe_10_Jahre_Leben_mit_Fukushima.pdf (dernier accès le 06.03.2021)

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2021 ; 9(2) : 35-37