Chez les enfants, comme chez les adultes, les plaies guérissent en différentes phases. La cicatrisation des plaies a tendance à être plus rapide et à entraîner moins de complications, en particulier chez les jeunes enfants. Les fibroblastes sont plus rapidement disponibles et le tissu de granulation est produit plus rapidement. Les enfants ont moins de tissu adipeux sous-cutané et ont donc moins d'”espace mort”, auquel on attribue un rôle dans le développement d’infections. En général, les enfants disposent d’un système vasculaire fonctionnel et souffrent de comorbidités différentes de celles des adultes. Ces facteurs contribuent à ce que les plaies en pédiatrie guérissent généralement de manière primaire (Sanatio per primam intentionem).

Les informations et recommandations suivantes sont tirées des lignes directrices des cliniques pédiatriques de l’Hôpital de l’Île à Berne et ont été adaptées pour être utilisées dans la pratique.

Des facteurs liés au développement jouent un rôle important dans l’apparition de plaies aiguës chez l’enfant. Par exemple, sur la peau immature du prématuré, un simple retrait de pansement suffit à provoquer une déchirure de l’épiderme en raison d’une adhérence insuffisante des couches cutanées. Chez le nourrisson, la peau de la zone du siège est sujette à des dermatites du siège, des érosions et des ulcérations. En grandissant, les enfants contractent des plaies traumatologiques (éraflures, lésions, coupures, piqûres, morsures, déchirures, écrasements ou lésions thermiques). La plaie chirurgicale, en tant que plaie iatrogène, constitue un autre type de plaie en pédiatrie.

On parle de plaie chronique lorsque, malgré un traitement local causal et approprié, il n’y a pas de tendance à la guérison dans les deux à trois semaines.

Le traitement des plaies en pédiatrie diffère en certains points de l’approche adoptée pour les adultes. Les études sur les produits de traitement des plaies sont principalement menées chez les adultes, c’est pourquoi les ingrédients des produits doivent être examinés de manière critique avant d’être utilisés chez les enfants. Souvent, les pansements conçus pour les adultes doivent être découpés à la bonne taille et les dosages des produits topiques doivent être adaptés avant d’être utilisés en pédiatrie. Les pansements doivent être appliqués de manière à ce qu’ils tiennent sur l’enfant en mouvement et ne puissent pas être retirés par l’enfant lui-même. En outre, la prévention et le traitement de la douleur, de l’anxiété et du stress devraient être particulièrement importants dans le traitement des plaies.

Principes généraux de traitement des plaies

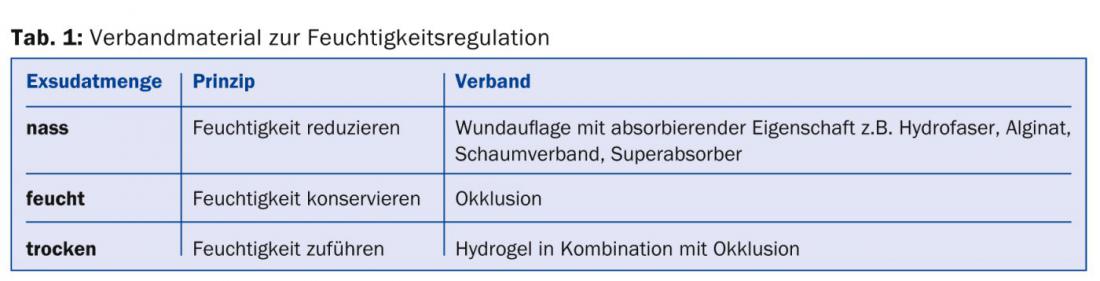

L’objectif du traitement des plaies est la cicatrisation. Elle comprend le traitement des facteurs causaux (par ex. pression, friction, etc.) ou inhibiteurs de la cicatrisation d’une plaie tels que les infections, un milieu humide défavorable (tableau 1), les nécroses, les carences en zinc, la malnutrition, etc. et le traitement local de la plaie.

La cicatrisation des plaies superficielles (par exemple, les ampoules et les éraflures) passe par la régénération de l’épiderme et ne laisse pas de tissu cicatriciel. Le recouvrement de la plaie n’est généralement nécessaire que pendant une courte période.

La prise en charge des plaies qui guérissent secondairement (plaies aiguës et chroniques) est plus complexe. Le traitement doit être adapté à chaque phase de cicatrisation de la plaie (tab. 2) .

Le concept TIME (tab. 3) présente des mesures générales dans le cadre de la préparation du lit de la plaie qui optimisent la cicatrisation.

Soins primaires des plaies en général

Le traitement des plaies traumatiques aiguës suit généralement les étapes suivantes :

- Analgésie (tableaux 4 et 5)

- Nettoyage et désinfection des plaies (Tab. 6)

- Hémostase

- Exploration

- Débridement de tissus avitaux

- Fermeture de la plaie

- Pansement pour plaie

Analgésie

Le soulagement de la douleur est particulièrement important chez les enfants et doit être précoce. Dans la mesure du possible, les analgésiques locaux sont préférables aux analgésiques systémiques. Outre les médicaments, une distraction ludique de l’enfant est souvent très utile. Il arrive néanmoins que l’analgésie doive être complétée par une sédation pour le soin des plaies.

Analgésiques locaux

En plus de l’anesthésie par infiltration classique (Tab. 5 ) il existe désormais des gels (gel LET, principes actifs : lidocaïne, épinéphrine, tétracaïne) qui permettent souvent d’obtenir une anesthésie suffisante par application topique sur les plaies superficielles, de sorte que la ponction n’est plus nécessaire ou que celle-ci est nettement moins douloureuse. En raison de la présence d’épinéphrine, elle ne doit pas être utilisée au niveau des acres. La durée d’exposition est d’au moins 20 minutes. La coloration de la peau due à la vasoconstriction permet d’évaluer l’effet superficiel.

Matériau du fil

Le fil doit être adapté à l’âge et à la situation de la plaie. Si la stabilité de la couture est la priorité, on utilise un fil plus solide. Si l’esthétique est au premier plan, un fil plus fin peut être utilisé (tableau 7).

Les fils monofilaments non résorbables sont bien adaptés à la suture cutanée des plaies aiguës. Les fils résorbables tressés sont utilisés dans les plaies muqueuses et sous-cutanées et ne doivent pas être retirés. En cas de risque élevé d’infection, les fils tressés ne doivent pas être utilisés, car ils peuvent attirer les germes dans la plaie en raison de leur effet de mèche. Les fils résorbables déclenchent une réaction inflammatoire pendant leur résorption, qui peut se traduire par une rougeur circonscrite et ne doit pas être confondue avec une infection.

Fermeture de la plaie

La plupart des plaies sont suturées, mais dans des situations particulières, elles peuvent être traitées par des chariots élévateurs. Pour les plaies superficielles sans tension importante, saignement ou risque d’infection, il est également possible de refermer la plaie avec des adhésifs cutanés. Les plaies infectées ou présentant un risque élevé d’infection en raison de cavités, de tissus contaminés ou d’hématomes sous-jacents ne doivent pas être complètement fermées. Si cela s’avère nécessaire, un drainage doit être mis en place dans un premier temps. Selon la taille de la plaie, vous pouvez utiliser un drain ou une petite languette en plastique.

Pansement pour plaie

Le traitement des plaies pédiatriques consiste à panser à sec les plaies qui cicatrisent en premier lieu et dont les bords sont adaptés, ainsi que les petites plaies mineures. Les pansements modernes ou les pansements humides sont utilisés pour les plaies qui guérissent secondairement. Un pansement se compose soit d’un pansement primaire seul, soit d’une combinaison avec un pansement secondaire. Le pansement primaire est en contact direct avec la plaie. Le pansement secondaire sert à absorber l’exsudat supplémentaire et/ou à fixer le pansement primaire. Lors de l’application du pansement, il faut veiller à ce que le pansement primaire soit toujours en contact avec le fond de la plaie. Pour les plaies situées en dessous du niveau de la peau ou les cavités +/- poches, on utilise à cet effet des produits de comblement de plaies (par ex. gel pour plaies, hydrofibres, alginate). Les produits de comblement sont placés sans serrer dans la cavité de la plaie.

Protection contre le tétanos

Pour toutes les plaies potentiellement contaminées, il faut penser à se protéger contre le tétanos et, le cas échéant, administrer une dose de rappel dans les 24 heures suivant le traumatisme.

Pour plus de détails, consultez le plan de vaccination suisse actuel de l’Office fédéral de la santé publique sur www.bag.admin.ch (tableau 8).

Enlèvement des fils

Le retrait des fils est également effectué, tout comme le choix du fil, en tenant compte de l’âge, de la stabilité de la plaie et de l’esthétique (tableau 9).

Soin des coutures

Prendre une douche ou un bain : La douche est possible pour les plaies sèches dès le troisième jour après le traitement de la plaie. Le bain n’est généralement recommandé qu’après le retrait des fils.

Soulagement de la tension : les pansements adhésifs et le non-tissé adhésif permettent de soulager la tension exercée sur la suture et de favoriser ainsi la cicatrisation pendant les un à deux premiers mois.

Protection solaire : la cicatrice doit être protégée des rayons UV pendant six à douze mois, au moyen de textiles (p. ex. vêtements fonctionnels de protection solaire, bandage) ou d’applications répétées d’une crème solaire à indice de protection élevé. Une exposition trop précoce au soleil peut entraîner un changement de couleur de la cicatrice.

Hydratation : comme le tissu cicatriciel contient moins d’humidité que la peau normale et a donc tendance à se dessécher, il convient d’appliquer régulièrement (environ deux à trois fois par jour) une pommade ou une crème non paraffinée et relipidante jusqu’à ce que la cicatrisation soit terminée.

Massage : Le massage est effectué en prévention de l’hypertrophie. Pendant les premiers jours suivant l’ablation des fils ou des agrafes, la crème/pommade ne doit être appliquée que par de légers massages. Après trois semaines, le massage peut être intensifié. Principe du massage : environ deux fois par jour Le tissu cicatriciel peut ainsi être détaché de la couche de tissu sous-jacente.

Compression : une pression locale sur la plaie permet de réduire quelque peu la formation de cicatrices hypertrophiques. Ceci est utilisé par exemple dans la chirurgie des brûlures avec des combinaisons de compression. Ces combinaisons personnalisées doivent être portées pendant la période de cicatrisation jusqu’à la fin de la phase de maturation (généralement pendant un à deux ans).

L’effet positif peut encore être renforcé par l’ajout de pansements en silicone sous la combinaison.

Blessures spécifiques

Outre les principes généraux de traitement des plaies, il y a quelques particularités à prendre en compte pour les différents types de plaies.

Plaie de déchirure et d’écrasement : dans le cas de ces plaies, les tissus fortement écrasés doivent être débridés dès le traitement initial de la plaie afin de permettre une cicatrisation primaire ultérieure. L’exploration de la plaie montre souvent des poches de plaie causées par des forces de cisaillement dans la zone proche des bords de la plaie. En cas de risque accru d’infection et d’éventuels saignements ultérieurs, un drainage de la plaie doit être mis en place (Fig. 1).

Coupure/piqûre : Les coupures par le verre, en particulier, provoquent souvent des lésions des tissus mous plus profondes que ce que l’on pourrait penser à l’inspection externe. Elles doivent toujours être soigneusement explorées afin d’éviter que des corps étrangers ne restent dans la plaie et que des lésions tendineuses ou nerveuses ne soient négligées. Chez les jeunes enfants, il n’est pas rare que cette exploration et le traitement des plaies ne soient possibles que sous anesthésie. Un examen clinique précis et une documentation de la motricité périphérique, de la sensibilité et de la perfusion sont essentiels avant la mise en place de l’anesthésie locale ou de l’induction de l’anesthésie et avant la mise en place d’une hémostase.

Blessure par morsure : ces blessures présentent un risque d’infection fortement accru en raison des germes et des enzymes présents dans la salive des animaux ou des personnes. C’est pourquoi les morsures doivent être bien nettoyées, désinfectées et, le cas échéant, les bords de la plaie doivent également être découpés. La fermeture primaire complète de la plaie ne doit être effectuée que si elle est nécessaire pour des raisons esthétiques et fonctionnelles (par exemple, au niveau du visage). Dans ce cas, il convient alors de mettre en place de fines languettes de drainage pour permettre aux sécrétions de s’écouler et pour qu’un lavage de la plaie (par exemple avec une canule veineuse sans aiguille ou une sonde à bouton) reste possible pendant les deux ou trois premiers jours.

Des antibiotiques doivent être administrés à titre prophylactique (tableau 10).

Eraflure : le frottement superficiel entraîne généralement l’ablation de couches épidermiques, plus rarement de couches dermiques plus profondes. Ces plaies peuvent être très douloureuses en fonction de leur taille et de leur profondeur. Les écorchures épidermiques guérissent rapidement et sans cicatrices. Dans ce cas, un pansement qui n’adhère pas à la plaie, qui permet une cicatrisation humide et qui protège la plaie des germes, par exemple un pansement en gaze grasse, est généralement suffisant. Les abrasions dermiques, comme les plaies thermiques, peuvent laisser des cicatrices de grade IIb et nécessiter un traitement plus intensif. Le traitement des plaies peut être pris en charge par le service de chirurgie des brûlures.

Décollement/dégagement : la contusion des tissus et les forces de cisaillement (par ex. traumatismes par retournement, blessures des rayons de roue, blessures des anneaux) peuvent entraîner des blessures plus profondes qui ne sont pas visibles extérieurement au premier coup d’œil. Ces plaies sont souvent complexes à traiter, car les couches tissulaires supérieures dévascularisées peuvent devenir nécrotiques et les structures sensibles plus profondes peuvent être exposées après le débridement, ce qui nécessite parfois des interventions plastiques complexes pour couvrir le défaut (Fig. 2a et b).

points d’entrée des broches : Dans le traitement des fractures pédiatriques, on utilise souvent des broches de Kirschner insérées par voie percutanée et des fixateurs externes (Fig. 3). Dans ce cas, les infections sont rares. Le risque peut être considérablement réduit par le contrôle des plaies et, si nécessaire, par un bon entretien des broches.

Il n’est pas nécessaire de procéder à un entretien de routine des points d’entrée. Pour les fils de lard, il suffit d’inspecter les alentours de la plaie et d’appliquer un pansement couvrant pour protéger de la poussière et des corps étrangers. Dans le plâtre, les extrémités des fils sont également protégées des agressions extérieures et ne peuvent pas se déplacer de manière accidentelle.

En cas de signes d’infection (points d’entrée douloureux, rouges et suintants), il est nécessaire de désinfecter la plaie avec un antiseptique après l’avoir nettoyée. Il faut prendre un nouveau coton-tige pour chaque emplacement de pin. A la maison, des cotons-tiges non stériles suffisent.

Si les points d’entrée des fils sont fermés, les patients peuvent également prendre une douche à partir du dixième jour postopératoire.

Ebouillantage/brûlure : l’ébouillantage, généralement avec des boissons chaudes, est plus fréquent que les brûlures. Dans le traitement des plaies, la surface et la profondeur des lésions tissulaires sont déterminantes (Fig. 4a-d).

En général, ce n’est qu’au cinquième jour environ que l’on peut faire la distinction entre une lésion superficielle et une lésion profonde de second degré. Les plaies superficielles de grade IIa avec une couche de cellules basales intacte s’épithélialisent rapidement et guérissent sans cicatrice. À ce stade, les produits de soin gras aident à protéger l’épiderme fragile. Les lésions cutanées plus profondes, au sens d’une lésion de grade IIb et d’un grade supérieur, ne peuvent pas se régénérer à partir de la profondeur et doivent être nécrosectomisées au cours de l’évolution et recouvertes d’une peau fendue ou d’une peau pleine. Au début, les lésions thermiques sont généralement très sécrétantes, de sorte que le pansement doit absorber ce liquide. En outre, il offrirait une protection contre les infections. Le matériau doit permettre un changement peu douloureux et peu fréquent. Structure de pansement exemplaire : grille d’espacement en silicone comme pansement et longuettes imprégnées de polihexidine, longuettes sèches, bande de Krüll et pansement en filet. Des pansements en mousse et des crèmes (par exemple Ialugen Plus Creme) peuvent également être utilisés. Les produits modernes de traitement des plaies pour le remplacement temporaire de la peau, comme Suprathel®, ont l’avantage de rendre les changements de pansements moins douloureux et de permettre de laisser le pansement en place.

Dr. med. Andreas Bartenstein

Brigitte Wenger Lanz

Franziska Zwahlen-Müller

Littérature :

- Dietz HG, et al. : Pratique de la traumatologie de l’enfant et de l’adolescent. Springer-Verlag 2011.

- AWMF : Lignes directrices de la Société allemande de chirurgie pédiatrique – Plaies et traitement des plaies. 2011.

- La Scala G, et al : Le traitement des plaies chez l’enfant. Paediatrica 2003 ; 14(4) : 38-43

- Streit M : Traitement des plaies chez les enfants. Pédiatrie 2011 ; 10-16.

- Falanga V : The chronic wound : impaired healing and solutions in the context found bed prepration. Blood Cells, Molecules and Diseases 2004 ; 32(1) : 88-94.

CONCLUSION POUR LA PRATIQUE

Le traitement des plaies chez l’enfant :

- prend en compte les types de plaies typiques de l’âge et leurs complications spécifiques.

- accorde une attention particulière à la douleur et à l’anxiété et tente de les réduire au minimum.

- doit également s’adapter à l’activité de l’enfant dans la technique de pansement.

- obtient souvent de très bons résultats grâce à sa très bonne capacité de régénération des tissus.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2014 ; 9(8) : 28-35