Le diagnostic exact est la pierre angulaire de la présence d’une double pathologie valvulaire, à savoir la sténose de la valve aortique et la sténose de la valve mitrale. Comme les deux pathologies s’influencent mutuellement, une approche multimodale comprenant une évaluation invasive, par imagerie et fonctionnelle est une condition préalable, mais reste un défi même entre des mains expérimentées. Une stratégie thérapeutique individuelle est formulée sur la base des conditions anatomiques, de l’âge et des comorbidités ainsi que de l’objectif thérapeutique visé. Il convient d’envisager toute la gamme des interventions chirurgicales, percutanées et combinées. Les investigations diagnostiques complexes et la réalisation d’opérations et d’interventions percutanées variées suggèrent l’implication d’une équipe cardiaque à large spectre.

La sténose valvulaire aortique symptomatique est le représentant le plus courant des valvulopathies dégénératives. Les options de traitement sont donc innovantes et variées, et comprennent une large gamme de traitements curatifs, du remplacement valvulaire aortique chirurgical au remplacement valvulaire par cathéter (TAVI). Aujourd’hui, le risque de létalité périopératoire pour un remplacement valvulaire aortique chirurgical isolé est estimé à moins de 3,5% et le risque de mortalité à 30 jours pour les patients à haut risque traités par TAVI est estimé à moins de 15% [1,2]. En cas d’intervention chirurgicale sur double valve, le risque périopératoire passe à %–13% [3,4]. Si la sténose de la valve aortique s’accompagne d’une insuffisance de la valve mitrale (IM), cela peut influencer considérablement l’approche stratégique du traitement de la sténose de la valve aortique. La prévalence des sténoses valvulaires aortiques accompagnées d’une IM au moins modérée est estimée jusqu’à 33% [2]. La large dispersion de la prévalence s’explique par les définitions parfois différentes d’une IM pertinente dans la littérature. Il n’en reste pas moins que chez une proportion importante de patients présentant une sténose de la valve aortique, la question d’une IM nécessitant un traitement simultané se pose. Les nombreuses méthodes de traitement chirurgical et interventionnel permettent désormais d’adapter le traitement au risque individuel et aux caractéristiques anatomiques du patient et contribuent ainsi à limiter au maximum le risque péri-interventionnel.

Stratégie de traitement en cas de SA sévère et d’IM concomitante

Les principales pierres angulaires qui définissent le traitement des valvulopathies aortiques et mitrales combinées complexes sont un diagnostic approfondi des mécanismes et l’évaluation de l’évolution spontanée de l’IM après correction de la sténose de la valve aortique. Ainsi, lors de la définition de la stratégie de traitement optimale, il est utile de procéder à un examen précis de l’IM, qui identifie les causes sous-jacentes et les replace dans le contexte de la physiopathologie qui en résulte. Sur la base des connaissances acquises, il est possible de choisir parmi les différentes options thérapeutiques celle qui est la plus judicieuse pour le patient.

Cause de l’insuffisance de la valve mitrale

On distingue généralement l’IM organique et l’IM fonctionnelle. Alors que dans l’IM organique, l’appareil valvulaire structurel (valvules à voile, filaments tendineux, muscles papillaires, annulus) génère la fuite, dans l’IM fonctionnelle, l’appareil valvulaire en tant que tel est intact et la valve mitrale fuit en raison d’une modification de la géométrie structurelle du ventricule gauche. Les représentants typiques des IM organiques sont les ruptures de filaments tendineux ou les élongations, ainsi que les modifications d’origine myxomateuse ou athérosclérotique, les modifications myxomateuses étant les plus fréquentes. Les insuffisances fonctionnelles de la valve mitrale ont en commun le fait qu’en raison de la modification de la géométrie du ventricule, l’appareil valvulaire en principe intact ne garantit plus une coaptation propre des feuillets. L’IM n’est pas nécessairement due à un trouble global de la géométrie ventriculaire, car des troubles régionaux peuvent déjà entraîner une IM significative. Il n’est pas rare qu’une cause ischémique soit à l’origine de cette situation. Souvent, l’IM résulte également d’une combinaison de différentes causes fonctionnelles et organiques, qui finissent par influencer défavorablement la géométrie du ventricule et la surface de coaptation, entraînant ainsi une fuite.

Diagnostic

L’évaluation d’une maladie bivalvulaire comprend plusieurs modalités diagnostiques. Il s’agit notamment du cathétérisme cardiaque droite-gauche, de l’échocardiographie transthoracique et transoesophagienne et, dans certains cas, de l’échocardiographie de stress pour évaluer l’IM à l’effort. Les mesures de la performance, telles que l’ergométrie ou un test de marche de 6 minutes, peuvent également être utilisées pour démasquer des symptômes, une ischémie concomitante ou pour mesurer indirectement un faible volume de battements. La difficulté de l’analyse de la pathologie valvulaire réside dans le fait que les deux pathologies s’influencent mutuellement. Une sténose sévère de la valve aortique peut entraîner une IM pertinente uniquement en raison de la postcharge élevée et de la surcharge de pression qui en résulte dans le ventricule gauche. Cependant, une IM sévère peut également entraîner une réduction significative du volume du battement antérieur, et donc réduire le gradient transvalvulaire au-dessus de la valve aortique, ce qui peut conduire à une mauvaise évaluation de la gravité de la sténose de la valve aortique. Dans un tel cas, une échocardiographie de stress au dobutrex peut être utile pour mieux évaluer la gravité réelle de la sténose de la valve aortique. Il n’est pas rare qu’une fonction ventriculaire gauche réduite vienne compliquer la situation, ce qui peut en outre fausser le degré de pathologie valvulaire. Ainsi, l’évaluation correcte de la cause et de la gravité de la pathologie valvulaire présente ne peut souvent pas être déterminée par une seule valeur mesurée, mais est souvent le résultat d’un grand nombre d’examens complémentaires, qui aboutissent finalement à une interprétation logique physiologiquement compréhensible des résultats.

Options thérapeutiques

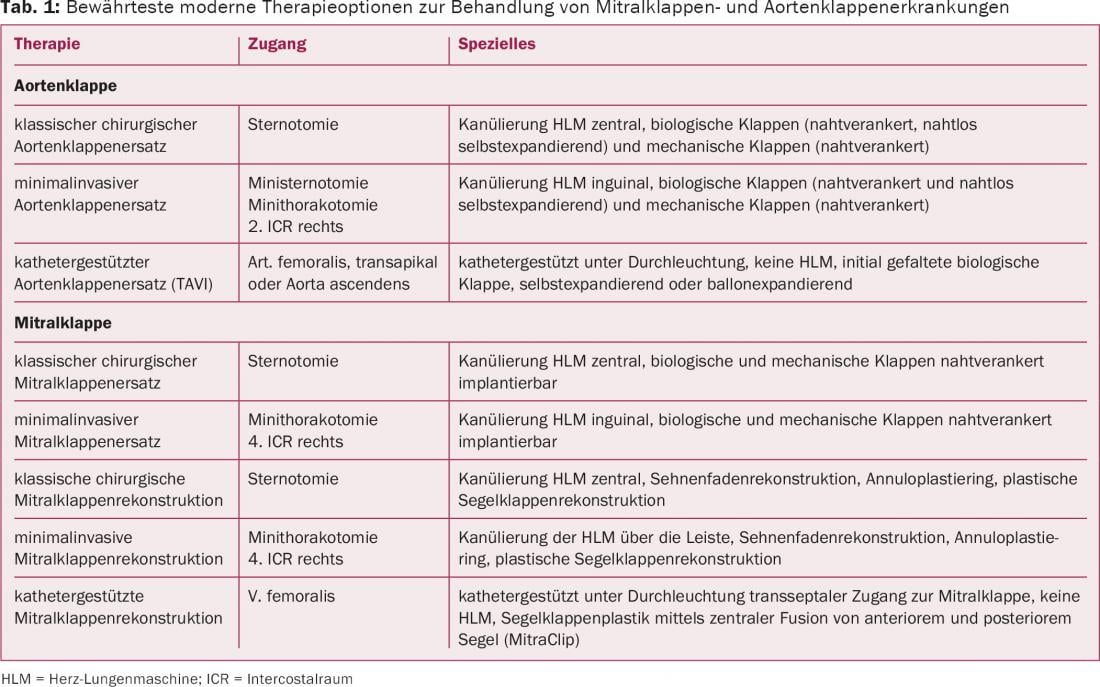

Ces dernières années, les options thérapeutiques pour le traitement d’une pathologie valvulaire ont connu un développement important, tant dans le secteur chirurgical que dans le secteur interventionnel. Le tableau 1 donne un aperçu des options de traitement actuellement disponibles.

Discussion

En ce qui concerne le traitement des insuffisances valvulaires mitrales associées à une sténose aortique sévère, les conclusions des études sont les suivantes : En ce qui concerne la mortalité et la survie à long terme, seules des conclusions prudentes semblent actuellement possibles. Cependant, il est clair qu’une IM modérée persistante favorise le développement d’une insuffisance cardiaque pertinente à moyen et long terme [5–8]. Les données s’accumulent pour montrer que ce sont surtout les insuffisances fonctionnelles de la valve mitrale qui bénéficient d’une chirurgie valvulaire aortique isolée [2,5,6,9–11]. Pour mieux évaluer l’évolution postopératoire de l’IM fonctionnelle, des paramètres cliniques prédictifs défavorables concomitants tels qu’une fonction de pompe ventriculaire gauche limitée, une hypertension pulmonaire, une fibrillation auriculaire concomitante, une dilatation de l’oreillette gauche >5 cm, un gradient de pic transaortique préopératoire <60 mmHg et une insuffisance valvulaire aortique concomitante avec un diamètre systolique final <45 mm doivent être pris en compte [8,9].

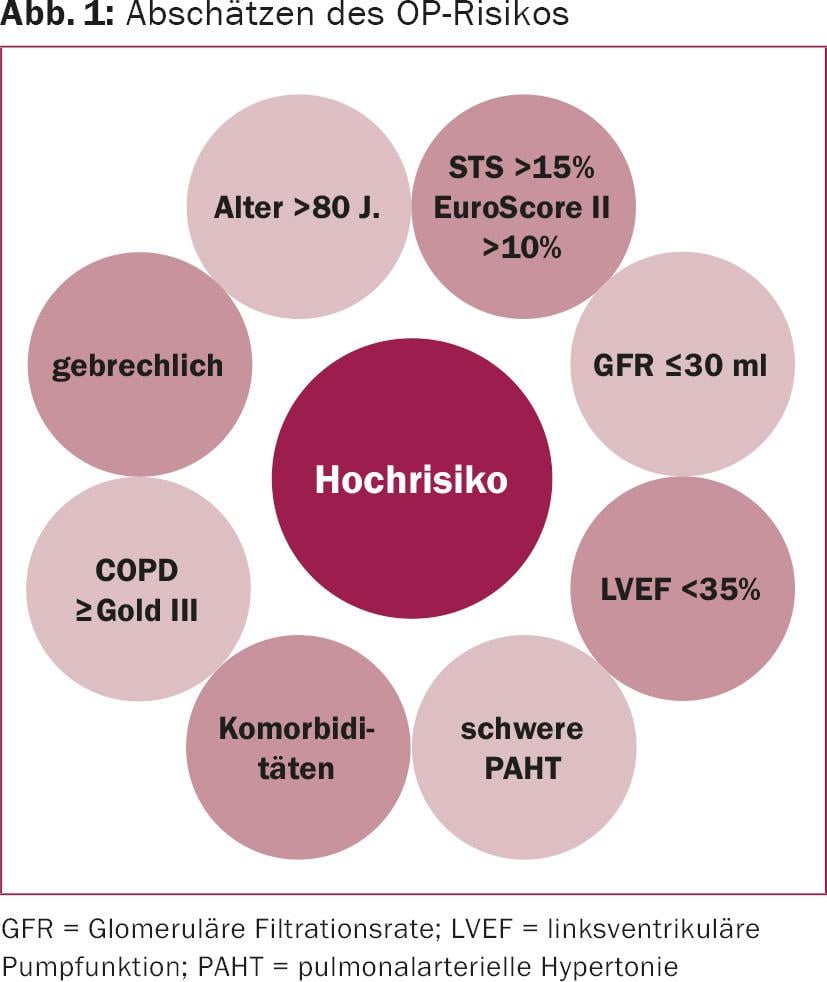

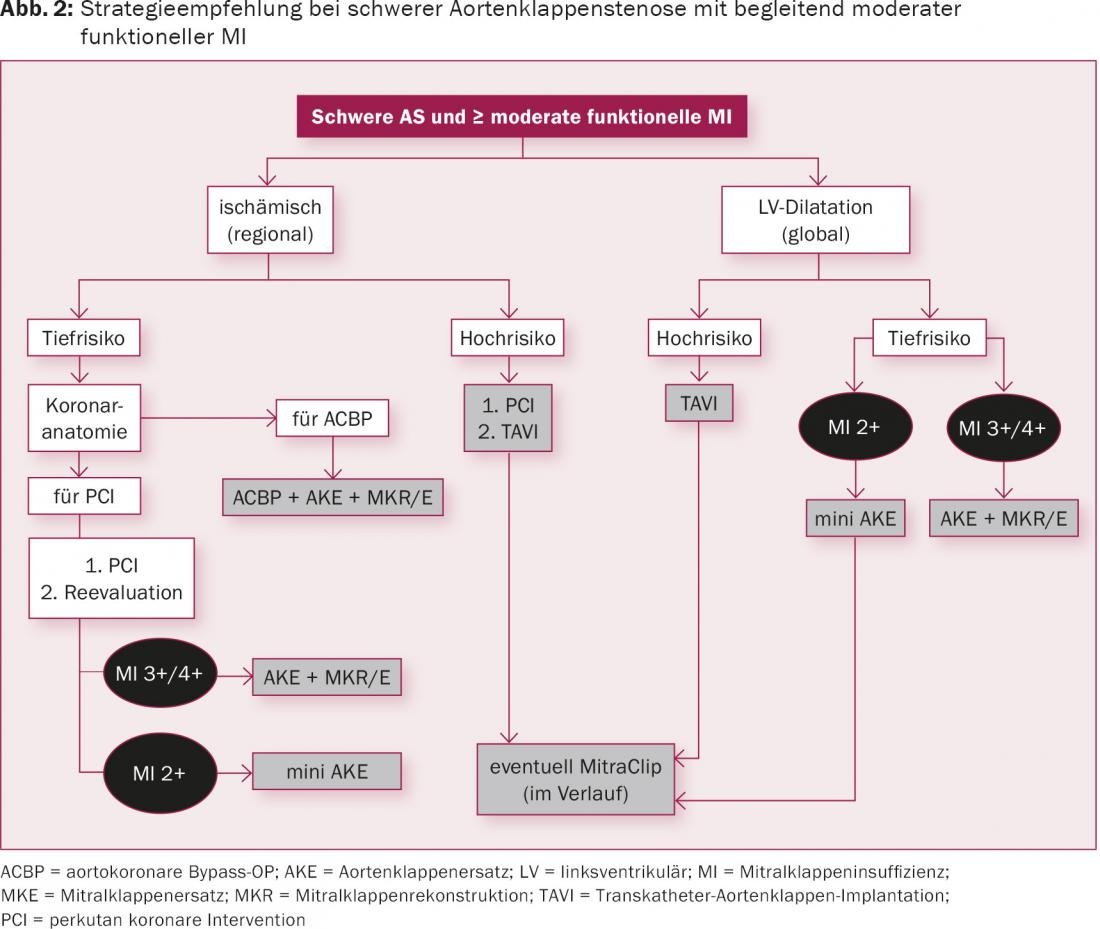

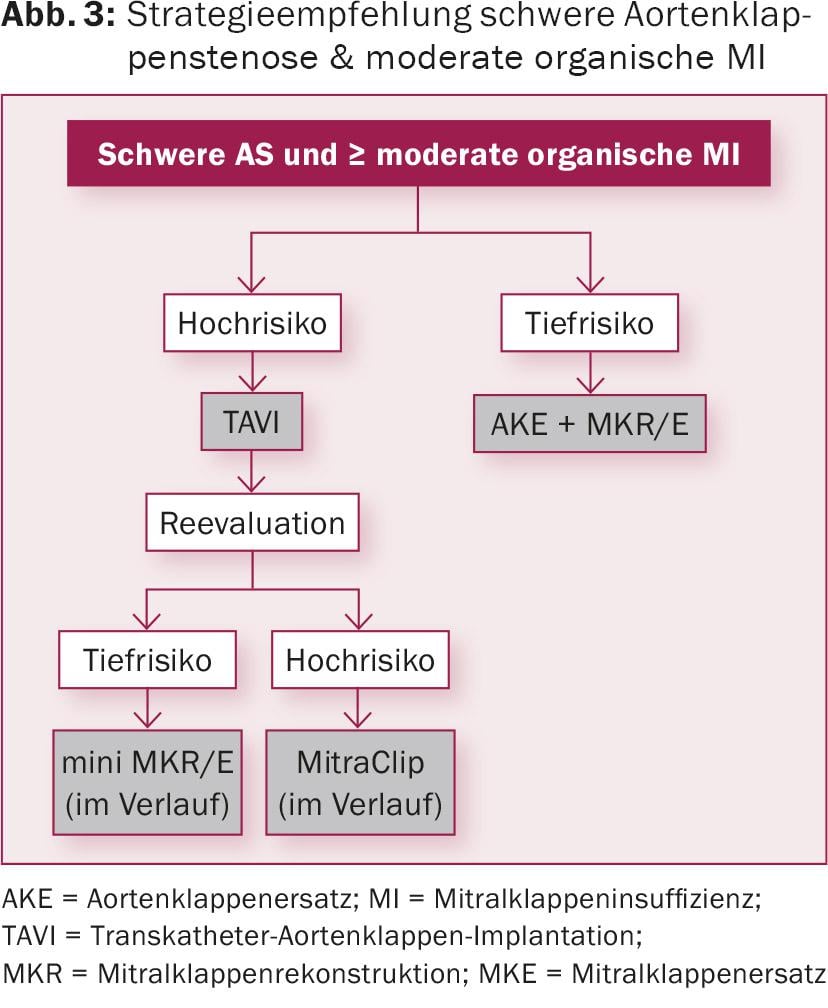

Cependant, en raison de la complexité qui peut être à l’origine d’une IM et des risques individuels associés à la période péri-interventionnelle, une proposition de traitement globale pour une sténose valvulaire aortique sévère accompagnée d’une IM de grade moyen est trop limitée. Cela se reflète dans les lignes directrices ECS/EACTS ainsi que dans celles de l’ACC/AHA, qui recommandent essentiellement un traitement en fonction de la valvulopathie et de la fonction ventriculaire [1,12].Les études suggèrent que c’est surtout l’IM fonctionnelle qui bénéficie d’une intervention sur la valve aortique isolée. Dans ce cas, c’est apparemment la chute de pression du ventricule gauche et le remodelage de la géométrie ventriculaire qui en résulte qui favorisent le plus l’IM. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’on ne peut s’attendre à une amélioration post-thérapeutique de l’IM que chez les patients dont l’IM fonctionnelle est la conséquence directe de la sténose de la valve aortique et pour lesquels un remodelage est encore possible. Une circonstance qui n’est plus forcément présente chez les patients chez qui l’augmentation chronique de la postcharge a déjà entraîné un affaiblissement sévère du ventricule gauche. Dans le cas des insuffisances valvulaires mitrales d’origine organique, le remodelage après un remplacement valvulaire aortique isolé semble également avoir une influence favorable. Cependant, en raison des défauts de structure de la valve, cet effet n’est pas aussi prononcé. Selon nous, le succès du traitement d’une IM concomitante dépend d’une approche systématique et interdisciplinaire qui tient compte des risques individuels ainsi que des caractéristiques anatomiques spécifiques de l’IM (fig. 1-3) .

Les figures 2 et 3 illustrent respectivement le concept de stratégie pour les insuffisances valvulaires mitrales organiques et fonctionnelles. Il est évident qu’un diagnostic précis est la pierre angulaire de la réussite du traitement. Comme les deux pathologies s’influencent mutuellement, une approche multimodale comprenant une évaluation invasive, une imagerie et une évaluation fonctionnelle est indispensable. Un cathéter cardiaque droite-gauche, une échocardiographie transthoracique et transoesophagienne et, le cas échéant, une échocardiographie de stress sont utiles dans ce cas. Cette dernière peut être particulièrement utile en cas d’IM induite par l’effort isolé. En complément, une angiographie par scanner de la racine de l’aorte et des artères périphériques peut être réalisée pour préparer le traitement interventionnel. L’analyse du diagnostic et le traitement qui en découle doivent être réalisés par une équipe cardiaque interdisciplinaire (composée de cardiologues interventionnels et non interventionnels, de cardio-anesthésistes et de chirurgiens cardiaques). Le caractère interdisciplinaire de la proposition de traitement ouvre non seulement un large éventail d’options thérapeutiques, mais permet également une approche adaptée aux besoins et aux risques individuels. Parmi les différentes options de traitement présentées dans le tableau 1, il est finalement possible de déterminer l’approche thérapeutique la plus pertinente pour le patient. Par exemple, le traitement chirurgical d’une IM nécessitant un traitement dans le cas d’un ventricule gauche initialement affaibli peut être rendu possible par l’abaissement de la postcharge au moyen d’une procédure TAVI plus douce après récupération.

En résumé, ce sont surtout les insuffisances fonctionnelles concomitantes de la valve mitrale qui peuvent s’améliorer après un remplacement valvulaire aortique isolé. Les insuffisances valvulaires mitrales organiques concomitantes bénéficient à long terme d’une stratégie de double valve. Les insuffisances valvulaires mitrales sévères concomitantes, qu’elles soient organiques ou fonctionnelles, doivent faire l’objet d’un traitement par double valve. Si le risque péri-interventionnel est suffisamment élevé, une procédure hybride décalée dans le temps (d’abord interventionnelle sur la première valve, puis chirurgicale mini-invasive sur la deuxième valve) peut s’avérer utile. Le caractère interdisciplinaire d’une équipe cardiaque ouvre non seulement un large éventail d’options de traitement différentes, mais permet également d’adapter le traitement aux besoins et aux risques individuels.

Littérature :

- Vahanian A, et al : Guidelines on the management of valvular heart disease : The Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2007 ; 28 : 230-268.

- Nombela-Franco L, et al : Régurgitation mitrale importante non traitée au moment du remplacement de valve aortique : une revue complète d’une entité fréquente dans l’ère du remplacement de valve aortique par transcathéter. J Am Coll Cardiol 2014 ; 63 : 2643-2658.

- Litmathe J, et al : Facteurs de risque prédictifs dans le double remplacement valvulaire (AVR et MVR) comparé au remplacement valvulaire aortique isolé. Thorac Cardiovasc Surg 2006 ; 54 : 459-463.

- Harling L, et al : Remplacement de valve aortique pour sténose aortique chez les patients présentant une régurgitation mitrale concomitante : faut-il s’occuper de la valve mitrale ? Eur Cardiothorac Surg 2011 ; 40 : 1087-1096.

- Barreiro CJ, et al : Remplacement de valve aortique et régurgitation concomitante de valve mitrale chez les personnes âgées : impact sur la survie et le résultat fonctionnel. Circulation 2005 ; 112 : 1443-1447.

- Takeda K, et al : Impact de la régurgitation mitrale légère à modérée non traitée au moment du remplacement de valve aortique isolé sur les résultats indésirables tardifs. Eur J Cardiothorac Surg 2010 ; 37 : 1033-1038.

- Coutinho GF, et al. : Prise en charge de la régurgitation mitrale secondaire modérée au moment de la chirurgie de la valve aortique. Eur J Cardiothorac Surg 2013 ; 44 : 32-40.

- Ruel M, et al : Historique naturel et prédicteurs de résultats chez les patients présentant une régurgitation mitrale fonctionnelle concomitante au moment du remplacement valvulaire aortique. Circulation 2006 ; 114 : 1541-1546.

- Toggweiler S, et al : Remplacement de valve aortique par transcathéter : résultats des patients présentant une régurgitation mitrale modérée ou sévère. J Am Coll Cardiol 2012 ; 59 : 2068-2074.

- Wyler S, et al. : Que se passe-t-il en cas de régurgitation mitrale fonctionnelle après un remplacement de valve aortique pour sténose aortique ? Heart Surg Forum 2013 ; 16 : E238-E242.

- Nombela-Franco L, et al : Impact clinique et évolution de la régurgitation mitrale suite au remplacement de valve aortique par transcathéter : une méta-analyse. Heart 2015 ; 101 : 1395-1405.

- Nishimura RA, et al : 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease : a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Thorac Cardiovasc Surg 2014 ; 148 : e1-e132.

CARDIOVASC 2016 ; 15(1) : 22-27