Des progrès importants se dessinent dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Bientôt, des tests oculaires et olfactifs peu coûteux pourraient être inclus dans le diagnostic précoce. Différentes études à ce sujet ont été présentées au congrès de l’AAIC à Copenhague. Ils promettent une première évaluation relativement simple et précise de la maladie et pourraient à l’avenir fournir des indications précieuses pour un traitement précoce dans le cadre du dépistage de routine.

Shaun Frost, Perth, a présenté les résultats préliminaires d’une petite étude portant sur 40 participants et visant à déterminer dans quelle mesure l’amyloïde-β, un élément important de la pathogenèse de la maladie d’Alzheimer, peut être visualisé dans la rétine. “Un dépistage pratique et peu coûteux qui permettrait de détecter et d’observer la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, avant que des atrophies cérébrales irréversibles n’apparaissent, pourrait être une clé précieuse pour une thérapie précoce à l’avenir”, a déclaré Frost.

Des chercheurs ont découvert que les amyloïdes n’ont pas seulement un effet pathologique dans le cerveau, mais aussi dans la rétine. Pour l’imagerie diagnostique, l’œil est bien sûr beaucoup plus accessible que le cerveau. Grâce à la curcumine, un colorant naturel, les agrégats amyloïdes β dans la rétine sont désormais visibles par fluorescence. Pour vérifier les résultats, l’étude en question a réalisé des images TEP du “Pittsburgh Compound B” (PiB) en plus du test oculaire.

Deux visites de patients ont été nécessaires pour le test oculaire. Entre les deux, les personnes concernées devaient prendre des suppléments de curcumine (sous forme liquide). Ce colorant se lie avec une grande affinité à l’amyloïde-β et devient fluorescent dans la rétine. De plus, selon Frost, il est sûr à utiliser. Le colorant et les images de la rétine permettent d’obtenir des informations sur la quantité, l’emplacement et la répartition des plaques amyloïdes et de créer un indice amyloïde rétinien (RAI). Dans le sang, l’absorption de curcumine a été contrôlée.

Résultats : L’étude a porté sur des patients diagnostiqués avec la maladie d’Alzheimer, des patients présentant un “mild cognitive impairment” et des sujets témoins sains. Les résultats préliminaires indiquent que le RAI est fortement et très significativement (p<0,0001) corrélé à la charge amyloïde dans le cerveau (déterminée par PET-scans). Un test oculaire dans le cadre d’un diagnostic précoce semble donc être profitable. Le test a également permis de distinguer les patients atteints de la maladie d’Alzheimer de ceux qui ne l’étaient pas, avec une sensibilité de 100 % et une spécificité de 80,6 %. “L’ensemble de l’étude, qui porte sur 200 participants, sera bientôt terminé”, a déclaré Frost. “Nous saurons alors peut-être plus précisément si un test oculaire (éventuellement sous forme de check-up régulier) est utile en complément des moyens de diagnostic existants. Il pourra peut-être aussi être utilisé pour contrôler l’évolution dans le cadre d’études cliniques”.

D’autres technologies dans le pipeline

D’autres études sont également en cours pour évaluer les possibilités d’un test oculaire de diagnostic. Il s’agit de techniques légèrement différentes de celles déjà mentionnées. L’une de ces études a également été présentée à l’AAIC. Paul Hartung, Acton, a présenté le système FLES (“Fluorescent Ligand Eye Scanning”). Ici aussi, les plaques sont colorées à l’aide d’un composant fixant l’amyloïde (appliqué localement). Ils sont ensuite détectés à l’aide d’un scanner laser. Une étude récente sur l’efficacité et la sécurité de cette procédure montre des résultats prometteurs.

Résultats : 40 personnes ont participé à l’étude en aveugle avec observateur. 20 étaient des personnes atteintes (démence d’Alzheimer probable légère à modérée) et 20 étaient des volontaires sains appariés. La veille de la mesure, le ligand fluorescent a été appliqué sous forme de pommade ophtalmique sous la paupière inférieure. Le laser a détecté le ligand via une signature spécifique. En outre, des PET-scans ont également été effectués. Une corrélation significative a été observée entre les tests oculaires et les tests PET. De plus, il a été possible de faire une distinction significative entre les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et les sujets sains – également avec une spécificité (95%) et une sensibilité (85%) élevées. Il n’y a pas eu d’effets secondaires graves liés à la stratégie de diagnostic FLES. Les 40 participants ont donc tous mis fin à l’étude.

“Avec un coût de 300 dollars, un tel test est environ dix fois moins cher qu’un examen TEP. De plus, il est bien sûr beaucoup moins invasif”, ajoute-t-il. Un tel scan oculaire ne prend qu’une milliseconde et l’ordinateur donne le résultat en cinq minutes environ. Il n’y a donc pratiquement pas de formation nécessaire et la technique pourrait être largement mise en œuvre et utilisée par des assistants médicaux ou des infirmiers. Une étude de phase III, actuellement en cours, fournira de précieuses informations supplémentaires.

“Je vois un grand potentiel dans cette technologie”, a déclaré Hartung. “Mais une chose est sûre : tous ces progrès ne pourront avoir un impact réel que lorsque nous disposerons enfin d’une meilleure stratégie thérapeutique permettant de s’attaquer à la maladie d’Alzheimer dès les premiers stades et d’influencer son évolution”.

Qui a le bon flair ?

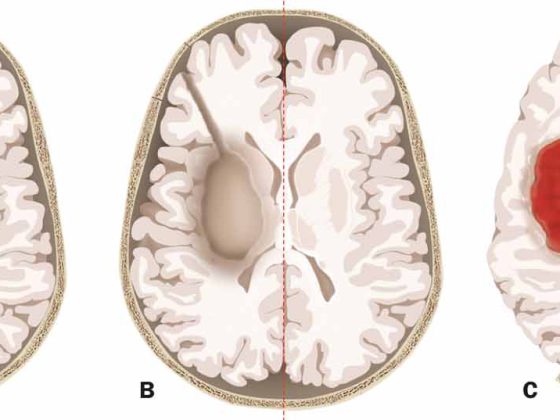

Le sens olfactif pourrait servir d’autre biomarqueur important. Les déficits dans ce domaine se manifestent très tôt dans la maladie d’Alzheimer. En effet, la pathologie de la maladie touche notamment le système olfactif du cerveau (y compris le bulbe olfactif et le cortex entorhinal). C’est pourquoi des tests olfactifs tels que l’UPSIT (“University of Pennsylvania Smell Identification Test”) ont parfois été développés comme outils de dépistage potentiels. L’UPSIT est très économique et facile à mettre en œuvre en clinique. Il s’agit de 40 parfums micro-encapsulés sur du papier. En les grattant, ils peuvent être libérés et identifiés par le patient dans des questions à choix multiples. Une étude a maintenant examiné le lien entre l’odorat, la mémoire, les biomarqueurs de la neurodégénérescence et les dépôts amyloïdes chez 215 personnes âgées cliniquement saines. L’UPSIT, les tests neuropsychologiques, l’IRM et les évaluations PET ont été utilisés à cet effet.

Les résultats : Pour l’instant, les résultats sont tous considérés comme provisoires et à court terme, mais ils sont néanmoins prometteurs. Dans une analyse univariée, la baisse de l’odorat était significativement associée à un volume plus faible de l’hippocampe (p<0,001), à une épaisseur plus faible du cortex entorhinal (p=0,003) et marginalement aux évaluations PET (p=0,06). Dans les modèles multivariés, un cortex entorhinal plus mince était significativement associé à un sens olfactif moins bon (p=0,03). L’amélioration de l’odorat était à nouveau associée à de meilleures performances de mémoire (p=0,03) – mais uniquement dans l’analyse uni et non dans l’analyse multivariée.

“La principale conclusion de cette étude est que chez les personnes âgées cliniquement saines présentant un taux élevé d’amyloïde corticale, la neurodégénérescence plus avancée (cortex entorhinal plus mince) était associée à un sens olfactif moins bon”, a conclu Matthew Growdon, MD, Boston. Cela signifie qu’il y avait effectivement une association entre le test olfactif, simple et peu coûteux, et les procédures PET et IRM, coûteuses, complexes et longues. Cela fait du test olfactif un outil de diagnostic potentiellement important à l’avenir, qui pourrait permettre de détecter la maladie d’Alzheimer à un stade précoce ou du moins justifier le recours à des procédures invasives ultérieures telles que la TEP. Mais d’autres études à long terme sont nécessaires pour pouvoir se prononcer avec certitude sur l’efficacité de cette procédure. “Nous avons nous-mêmes l’intention de continuer à suivre ces patients pendant plus de cinq ans”, a informé l’expert.

Source : Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2014, 12-17 juillet 2014, Copenhague

InFo Neurologie & Psychiatrie 2014 ; 12(5) : 42-43