Le nombre de seniors nécessitant une intervention chirurgicale est en constante augmentation. Mais en même temps, le risque périopératoire augmente de manière significative avec l’âge. La décision d’opérer et les mesures d’accompagnement deviennent alors beaucoup plus complexes.

“Nous sommes tous conscients de cette évolution : La population, y compris en Suisse, ‘grisonne’ de plus en plus”, explique le PD Dr. med. Patrick Y. Wüthrich, Clinique universitaire d’anesthésiologie et de traitement de la douleur, Hôpital de l’Île, Berne. “Selon des estimations américaines, en 2030, plus des deux tiers des cas de cancer concerneront des personnes de plus de 65 ans, ce qui signifie que le volume des opérations dans ce groupe d’âge, déjà élevé actuellement, continuera d’augmenter”.

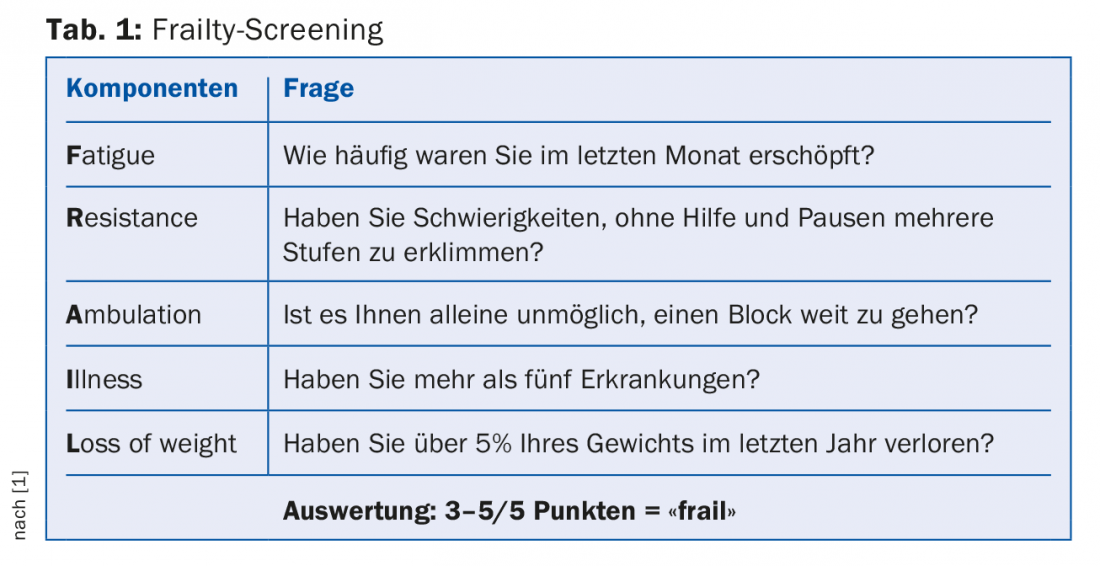

Il est possible de réduire le risque périopératoire des patients âgés, par exemple en les opérant moins souvent à titre curatif. En fait, les taux de résection chutent fortement après 70 ans . Une telle démarche n’est pas sans fondement scientifique. En effet, la conséquence du déclin lié à l’âge dans différents systèmes physiologiques est le développement de ce que l’on appelle la frailty (tableau 1) [1] – un terme choc qui s’est également imposé de plus en plus dans la langue française. La frailty entraîne une moins bonne tolérance ou résistance à certains facteurs de stress, dont la chirurgie fait certainement partie. Un peu plus d’un dixième des personnes de plus de 65 ans sont “fragiles”, les femmes étant davantage touchées.

Les personnes “fragiles” (c’est la traduction française de fortune de ce terme complexe) ne sont toutefois pas exclues d’emblée de la chirurgie. On estime qu’entre 25% et la moitié des personnes fragiles sont tout de même opérées, bien que le risque de complications postopératoires, de durée d’hospitalisation et d’institutionnalisation augmente de manière significative. Non seulement l’âge (>70 ans), mais aussi le nombre de comorbidités (≥3) ont un impact négatif sur le résultat, par exemple en ce qui concerne la mortalité encore à l’hôpital après une cystectomie radicale [2]. Dans quelles conditions opératoires et avec quel suivi pré/postopératoire l’opération de patients âgés est-elle donc tout de même possible ?

Identifier les patients à risque

Le score probablement le plus utilisé au monde pour prédire la mortalité et la morbidité ou pour évaluer le risque périopératoire est la classification du risque ASA. En fait, le score ASA est indépendamment prédictif des complications postopératoires et de la mortalité – cela s’applique bien sûr aussi à la spécialité de l’urologie [3]. Associé au concept de frailty, il permet même d’augmenter le pouvoir prédictif [4]. Toutefois, cela ne suffit pas pour garantir une opération aussi fluide que possible. Les mesures préparatoires font partie intégrante de la prise en charge périopératoire des patients âgés.

Situation préopératoire

“La malnutrition est un point important pour lequel les patients âgés souffrent de complications postopératoires. Celle-ci est particulièrement fréquente chez les personnes souffrant de comorbidités”, a déclaré l’orateur. La mesure de l’albumine sérique préopératoire (<3,5 g/dl) peut jouer un rôle significatif dans ce contexte – comme l’ont à nouveau montré des études sur la cystectomie radicale [5].

L’alimentation des patients âgés doit donc être optimisée le plus tôt possible, et au plus tard deux à quatre semaines avant l’opération, par exemple avec des protéines de lactosérum (1,2 g/kg/j), des glucides (275 g/j), des boissons protéinées (40 g/j) et, bien sûr, comme souvent, de la vitamine D (1000 UI/j) et du calcium (960 mg/j). Cela permet d’atténuer la sarcopénie et d’améliorer la force musculaire. Il en résulte une “fenêtre” anabolique après l’exercice physique, avec pour conséquence un effet d’économie protéique postopératoire. Au moins cinq jours avant l’opération, il est possible de commencer à prendre des compléments alimentaires oraux renforçant le système immunitaire (p. ex. Impact®). Un “chargement” préopératoire en glucides doit être effectué la veille ou le jour de l’opération (par ex. PreloadTM). Dans tous les cas, le patient doit arriver hydraté dans la salle d’opération [6]. Il convient de renoncer à la préparation entérale de l’intestin. Afin d’éviter une période de jeûne trop longue, un délai d’attente de six heures préopératoires est imposé pour les aliments solides et de deux heures pour les liquides (y compris le “chargement” en glucides).

En outre, des programmes d’exercice préopératoire doivent être envisagés pour améliorer la condition physique. La fonction cardiovasculaire peut être améliorée à court terme (trois à quatre semaines) par des exercices aérobies de plus de 10 minutes plusieurs fois par jour ou par une heure de marche quotidienne. L’entraînement des muscles inspiratoires, c’est-à-dire la respiration contre une résistance, s’est révélé efficace pour réduire les complications pulmonaires.

Ces mesures peuvent être résumées sous le terme de “préhabilitation”. “Cette phase démarre dès que la décision d’opérer est prise”, a noté l’expert.

Mesures peropératoires

“Les patients fragiles sont des patients à haut risque. Ils doivent quitter la table d’opération le plus rapidement possible. Il ne s’agit donc pas de cas d’apprentissage, mais de l’intervention des meilleurs chirurgiens (et anesthésistes) expérimentés. Nous ne pouvons généralement pas nous permettre de réopérer, car la mortalité est alors multipliée par deux à quatorze”, explique le Dr Wüthrich. Le taux de réadmission [7], mais aussi le taux de mortalité [8], diminuent avec l’augmentation de l’expérience des personnes responsables.

En ce qui concerne les médicaments, les anesthésiques à courte durée d’action sont préférables, car ils permettent une récupération plus rapide avec un minimum d’effets secondaires. L’utilisation d’opioïdes à longue durée d’action doit être réduite au minimum. Parmi les médicaments utilisés figurent le propofol et la dexmédétomidine. Globalement, il faut éviter une anesthésie trop profonde, mais aussi des substances psychoactives supplémentaires (benzodiazépines), car ces dernières sont plus souvent associées à un délire postopératoire et donc à une mortalité hospitalière plus élevée chez les patients “fragiles”. “Gardez le patient au chaud, car l’hypothermie augmente la demande en oxygène (entraîne une coagulopathie)”, a expliqué le conférencier. L’anesthésie régionale est préférable (péridurale).

Il convient d’éviter toute surcharge en liquide et en sel, que ce soit en peropératoire ou en postopératoire.

Récupération

La récupération de la fonction gastro-intestinale est l’un des éléments clés postopératoires après une cystectomie radicale. Une surcharge en sel et en eau affecte la fonction gastro-intestinale et est donc directement liée à l’issue postopératoire [9]. C’est pourquoi il convient d’utiliser une solution physiologiquement équilibrée comme Ringerlactat® ou Plasmalyte® au lieu de NaCl 0,9% et – dès que le patient peut boire librement – de diminuer rapidement le maintien i.v. postopératoire (1 ml/kg/h). L’utilisation de routine des sondes gastriques nasogastriques ne peut pas être recommandée. Il est toutefois judicieux de réintroduire la nourriture à un stade précoce. Il est recommandé de consommer des boissons claires le soir après l’opération, ainsi que des boissons énergétiques (par ex. Ensure®) deux fois par jour le jour 1 et une alimentation molle augmentant progressivement à partir du jour 2. Si la nourriture orale n’est pas tolérée, une alimentation parentérale doit être envisagée après environ une semaine.

Bien que les approches de la récupération (intestinale) après une opération soient variées, il semble que des mesures simples puissent déjà avoir un effet – par exemple, selon des études, le fait de mâcher du chewing-gum peut stimuler la récupération/récupération de la fonction intestinale [10]. En outre, les prokinétiques ont également leur place ici.

Source : 73e Assemblée annuelle de la Société suisse d’urologie, 6-8 septembre 2017, Lugano

Littérature :

- Morley JE, et al : A simple frailty questionnaire (FRAIL) predicts outcomes in middle aged African Americans. J Nutr Health Aging 2012 Jul ; 16(7) : 601-608.

- Nayak JG, et al : Patient-centered risk stratification of disposition outcomes following radical cystectomy. Urol Oncol 2016 May ; 34(5) : 235.e17-23.

- Hackett NJ, et al : ASA class is a reliable independent predictor of medical complications and mortality following surgery. Int J Surg 2015 Jun ; 18 : 184-190.

- Lascano D, et al : Validation of a frailty index in patients subding curative surgery for urologic malignancy and comparison with other risk stratification tools. Urol Oncol 2015 Oct ; 33(10) : 426.e1-12.

- Johnson DC, et al : Nutritional predictors of complications following radical cystectomy. World J Urol 2015 Aug ; 33(8) : 1129-1137.

- Ylinenvaara SI, et al : Gravité urinaire préopératoire et incidence des complications après une chirurgie de la fracture de la hanche : une étude prospective et observationnelle. Eur J Anaesthesiol 2014 Feb ; 31(2) : 85-90.

- Jaeger MT, et al : Association entre les volumes d’anesthésiologie et les résultats précoces et tardifs après une cystectomie pour cancer de la vessie : une étude basée sur la population. Anesth Analg 2017 Jul ; 125(1) : 147-155.

- McCabe JE, et al : Cystectomie radicale : définir le seuil pour qu’un chirurgien obtienne des résultats optimaux. Postgrad Med J 2007 août ; 83(982) : 556-560.

- Chowdhury AH, Lobo DN : Fluides et fonction gastro-intestinale. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2011 Sep ; 14(5) : 469-476.

- Kouba EJ, Wallen EM, Pruthi RS : Le gommage stimule la motilité du bol chez les patients subissant une cystectomie radicale avec diversion urinaire. Urologie 2007 déc ; 70(6) : 1053-1056.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2017 ; 12(10) : 33-35