Ces dernières années, le traitement de la sclérose en plaques (SEP) a considérablement évolué : Diverses nouvelles molécules sont apparues sur le marché, améliorant le pronostic et la qualité de vie de nombreux patients atteints de SEP. Une raison suffisante pour informer les médecins généralistes sur le traitement actuel de la SEP lors du congrès du CMPR de cette année. C’est ce qu’a fait Stefanie Müller, médecin-chef en neurologie à l’hôpital cantonal de St. Gallen et responsable du service ambulatoire SEP de cet établissement, dans un exposé pratique et divertissant.

La sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus fréquente qui entraîne un handicap permanent et une retraite anticipée chez les jeunes adultes et les adultes plus jeunes. La prévalence dans les pays germanophones est de 150/100 000, les femmes sont trois fois plus touchées que les hommes. Chez la plupart des patients, la maladie se manifeste entre 20 et 40 ans, et chez environ 12% d’entre eux après 50 ans (SEP tardive). On distingue trois formes d’évolution :

- SEP en poussée (RRMS) : cette forme touche 85% des patients. Des poussées isolées de la maladie se produisent, dont toutes les personnes touchées ne se remettent pas. Entre les poussées, l’état ne se détériore pas de manière significative. Chez environ 50% des patients, le SMRR non traité évolue vers la

- SEP secondaire progressive (SPMS) : évolution insidieuse, augmentation constante des symptômes avec ou sans poussées supplémentaires.

- SEP primaire progressive (PPMS) : 10 à 15% des patients atteints de SEP voient leur état se dégrader progressivement dès le début, bien que des périodes d’arrêt de la maladie puissent survenir au cours de l’évolution. L’âge d’apparition de la maladie est légèrement plus élevé (environ 40 ans), et autant d’hommes que de femmes sont touchés.

La SEP est un diagnostic d’exclusion

Les symptômes les plus fréquents au début de la maladie sont les troubles de la sensibilité (41,3%), les troubles visuels (36,9%), les troubles de la marche (31,8%) et la paralysie (23,4%). Cependant, d’autres troubles peuvent apparaître, par exemple des vertiges, des troubles urinaires ou des troubles de la motricité fine. “La SEP est un diagnostic d’exclusion”, a souligné l’intervenante. “En cas de symptômes neurologiques, il faut d’abord exclure d’autres diagnostics. En théorie, il serait possible de diagnostiquer une SEP sans imagerie IRM, mais dans la pratique, plus personne ne le fait”.

Les résultats typiques de l’IRM (lésions périventriculaires, callosales, infratentorielles et spinales, parfois avec prise de contraste, parfois “trous noirs”) soulignent non seulement le diagnostic, mais sont également importants pour le suivi de l’évolution et l’évaluation du pronostic. Toutes les lésions visibles à l’IRM ne provoquent pas une poussée : on estime que seule une lésion sur dix déclenche également une poussée. Le nombre de trous noirs, c’est-à-dire la perte de substance axonale, est un corrélat du handicap.

L’atrophie cérébrale entraîne des déficits cognitifs

L’évolution naturelle de la SEP dépend de la forme de la maladie. Dans le cas de la SEPR, 11 à 15 ans après le début de la maladie, 50% des patientes souffrent d’une SEPR, 50% ont besoin d’une canne ; 30 ans après le début de la maladie, 83% ont besoin d’une canne, 34% sont confinées au lit. Dans le cas de la PPMS, l’évolution est moins favorable : cinq ans seulement après le début, la moitié des patientes ont besoin d’une canne et 22 ans après le début, 50% sont alitées.

“Mais la SEP n’entraîne pas seulement un handicap, elle a aussi pour conséquence une atrophie du cerveau”, a déclaré Stefanie Müller. “Chez les personnes en bonne santé, 0,1 à 0,4 % du volume du cerveau s’atrophie chaque année, contre 0,5 à 1 % chez les patients atteints de SEP”. En conséquence, 40 à 60% des patients souffrent de déficits cognitifs, qui peuvent apparaître tôt dans l’évolution de la maladie et qui ne sont guère corrélés à l’ampleur du handicap physique. Les symptômes typiques sont par exemple une diminution de la capacité à “faire plusieurs choses à la fois” ou une réduction de la vitesse de traitement des informations. Le test Mini-Mental-Status ne permet pas de diagnostiquer ces troubles cognitifs, qui nécessitent des examens neuropsychologiques plus ciblés.

Un symptôme très important, mais souvent négligé, est la fatigue, dont souffrent fortement 75 à 90% des patients. “Pour plus de la moitié des patientes atteintes de SEP, la fatigue est le pire de tous les symptômes de la SEP”, a déclaré l’intervenante. Les conséquences psychosociales de la SEP sont également éminentes : 33 à 45% des patients sont mis en retraite anticipée, un patient sur deux développe une dépression (généralement d’origine organique) et le taux de divorce est augmenté de 40% chez les personnes atteintes de SEP.

Stéroïdes en cas de poussée aiguë : administration orale également possible

Une poussée aiguë de SEP se produit lorsque

- il existe une symptomatologie rapportée ou cliniquement objectivable correspondant à un événement démyélinisant du SNC (les symptômes ne doivent pas être objectivés),

- les symptômes persistent pendant au moins 24 heures,

- les symptômes ne peuvent pas être expliqués par une infection ou une modification de la température corporelle (phénomène d’Uhthoff, voir encadré).

Le traitement consiste à administrer de fortes doses de stéroïdes le plus tôt possible. Jusqu’à récemment, on considérait qu’ils devaient être administrés par voie intraveineuse pendant 3 à 5 jours. Cependant, selon une étude récente, un traitement oral (1 g/j de méthylpredinsolone pendant 3 jours) est aussi efficace que la voie intraveineuse [1]. “En Suisse, la méthylpredinsolone n’est malheureusement disponible qu’en comprimés de 100 mg”, a regretté Stefanie Müller. “Dans le cas d’un traitement oral, les patients doivent donc avaler dix comprimés par jour”.

En cas de poussées très invalidantes, par exemple avec perte de la vision ou paraplégie, il est possible de recourir à un traitement par stéroïdes à ultra-hautes doses (2 g/j) et/ou à une plasmaphérèse. Une poussée de SEP est toujours un signe d’activité de la maladie, c’est pourquoi une évaluation neurologique doit être effectuée. Il s’agit ici de mettre en place un traitement à long terme ou, le cas échéant, d’en changer.

Traitement à long terme de la SEP

“Time is brain” s’applique également à la sclérose en plaques. Plus la maladie est diagnostiquée tôt et plus le traitement de base est commencé tôt, meilleur est le pronostic à long terme des patients. Il existe aujourd’hui toute une série de médicaments contre la SEP, dont trois peuvent être pris par voie orale : Le fingolimod, le tériflunomide et le fumarate de diméthyle. Certains aspects importants doivent être pris en compte lors du traitement avec ces substances.

Le fingolimod (Gylenia®) réduit le nombre de lymphocytes périphériques d’environ 70%. Cependant, la profondeur du nombre de lymphocytes n’est pas corrélée à la fréquence des infections. Un hémogramme différentiel doit être réalisé tous les trois mois au cours de la première année de traitement, puis tous les six mois. Si le nombre total de leucocytes tombe en dessous de 0,1× 109/l, le traitement doit être arrêté. Un œdème maculaire apparaît chez 0,3% des patients traités, généralement au cours des 3-4 premiers mois. L’interaction avec les inhibiteurs de Cyp 3A4 peut entraîner une augmentation de la concentration de fingolimod (par exemple, en cas de traitement par des inhibiteurs de protéase, des antifongiques ou de la clarithromycine).

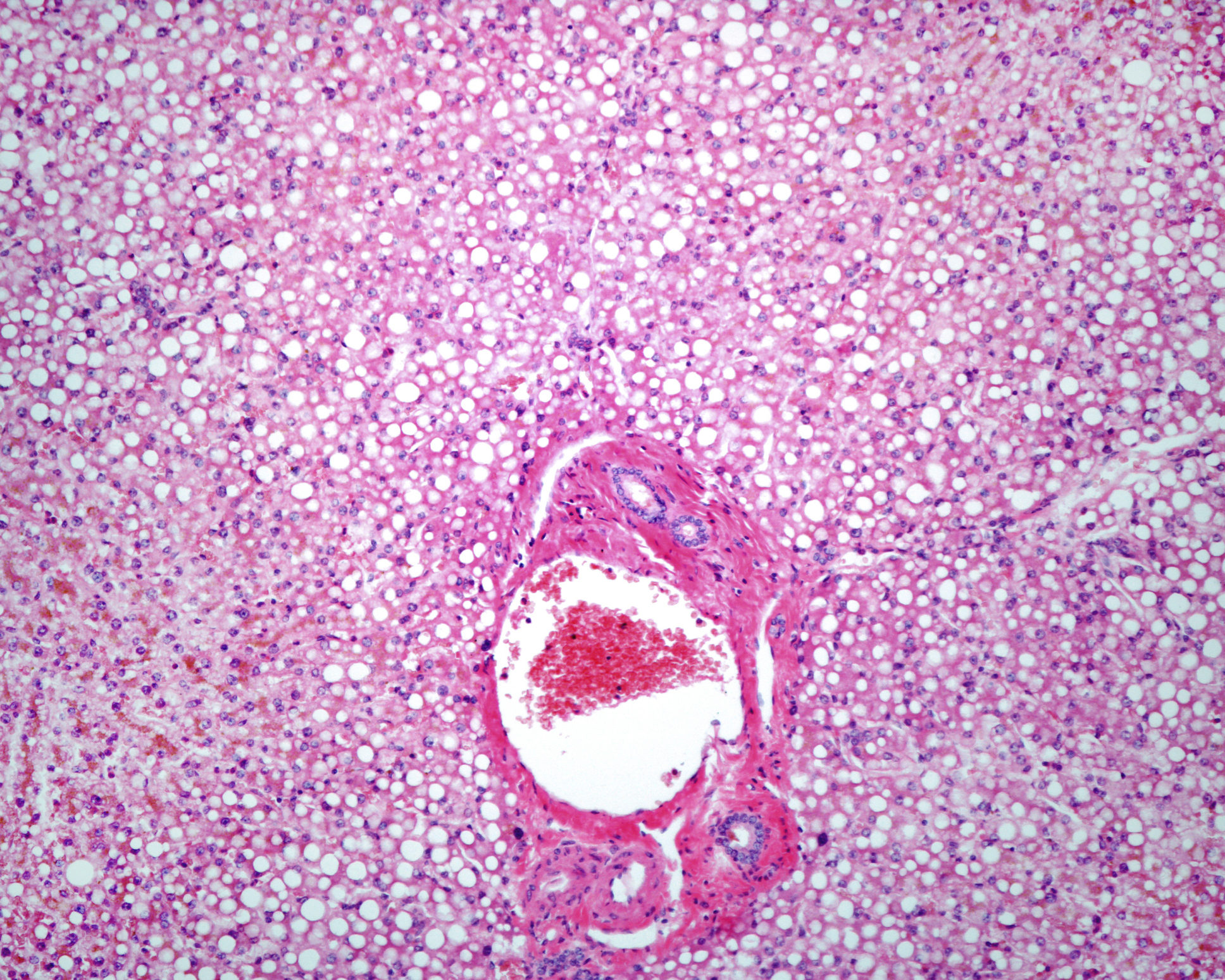

Le fumarate de diméthyle (Tecfidera®) réduit le nombre de lymphocytes d’environ 30%, généralement au cours de la première année de traitement. Un hémogramme différentiel doit être réalisé tous les trois mois pendant la première année et demie, puis tous les 6 à 12 mois. Une pause thérapeutique est indiquée en cas de leucopénie inférieure à 3,0×109/l ou de lymphopénie inférieure à 0,5×109/l. Les fonctions hépatiques et rénales doivent également être contrôlées régulièrement.

Le tériflunomide (Aubagio®) est soumis à la circulation entérohépatique, il a donc une longue demi-vie. De nombreuses interactions peuvent augmenter ou diminuer l’effet (millepertuis, furosémide, ciprofloxacine, etc.) et le tériflunomide lui-même peut augmenter (répaglinide, pioglitazone, stéroïdes, etc.) ou diminuer (duloxétine, tizanidine, etc.) l’effet d’autres médicaments.

Vaccins, vitamine D et grossesse

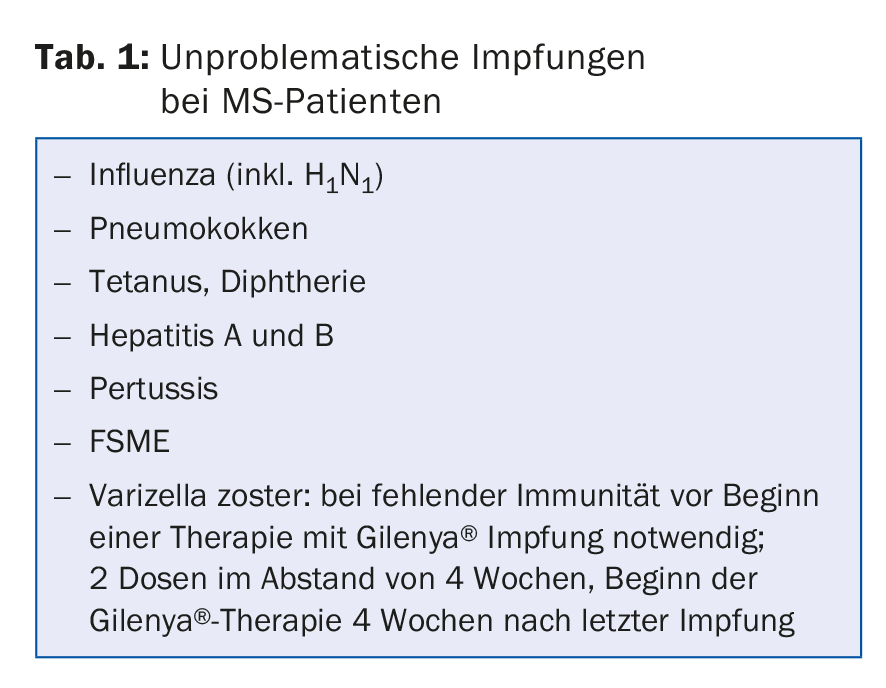

Les infections peuvent déclencher des poussées de SEP chez certains patients et, parallèlement, certains traitements de la SEP augmentent le risque d’infection. Il est donc judicieux de protéger les patients atteints de SEP contre les infections en les vaccinant (tab. 1). Toutefois, les patients ne doivent pas être vaccinés pendant une poussée et au moins 2 à 4 semaines après la dernière dose de stéroïdes.

Le lien entre une carence en vitamine D et la sclérose en plaques fait l’objet de controverses. Au printemps, lorsque les taux de vitamine D sont bas, les poussées de SEP sont plus fréquentes. Et il existe un net clivage nord-sud dans l’incidence de la SEP : plus de personnes souffrent de SEP en Suède qu’en Suisse, et plus en Suisse qu’en Italie. Pourtant, il n’existe pas (encore) de recommandations concernant l’apport en vitamine D pour les patients atteints de SEP dans notre pays, contrairement au Brésil par exemple.

Pendant la grossesse, le système immunitaire est inhibé, ce qui fait que les femmes enceintes atteintes de SEP ont moins de poussées. Ce lien entre SEP et grossesse pourrait peut-être expliquer, du moins en partie, pourquoi l’incidence de la SEP augmente chez les femmes : Les femmes des pays industrialisés tombent enceintes de moins en moins souvent et plus tard dans leur vie, elles bénéficient donc moins des mécanismes “inhibiteurs” de la SEP liés aux grossesses.

Source : Congrès du CMPR, Lucerne, 23 et 24 juin 2016

Littérature :

- Le Page E, et al : Oral versus intravenous high-dose methylprednisolone for treatment of relapses in patients with multiple sclerosis (COPOUSEP) : a randomised, controlled, double-blind, non-inferiority trial. Lancet 2015 ; 386(9997) : 974-981.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(9) : 35-37