Une personne sur trois est touchée par le “zona” au moins une fois dans sa vie. Cette maladie est très douloureuse et peut entraîner une grande souffrance. Les complications sont également redoutées.

La plupart des gens ont rencontré le virus varicelle-zona (VZV) dans leur enfance. Nombreux sont ceux qui se souviennent bien de leur première infection en tant que varicelle. Elle est également connue dans le langage courant sous le nom de “varicelle”, “dentelle” ou “feuille sauvage”. Le nom “varicelle” illustre bien le caractère contagieux de la maladie. Presque tous les enfants passent par l’infection jusqu’à l’adolescence. Ainsi, >90% des adolescents âgés de 16 ans présentent des anticorps contre le virus [1]. Cela ne s’applique toutefois qu’aux habitants des régions tempérées du monde (Europe et Amérique du Nord) et non aux régions tropicales. Dans les régions où de nombreux agents pathogènes se sentent habituellement particulièrement à l’aise, le virus VZ a trop chaud. C’est pourquoi on ne trouve des anticorps dans le sang que chez 43 à 89% des jeunes en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine et chez 70 à 79% en Afrique subsaharienne [1]. Il faut en tenir compte dans la prise en charge des migrants et surtout des femmes en âge de procréer [2].

Réactivation sous forme d’herpès zoster

Après l’infection initiale, les virus de la varicelle se déplacent le long des nerfs jusqu’aux ganglions spinaux, les centres de commutation des nerfs dans la moelle épinière. Ils y “dorment” toute leur vie jusqu’à leur réactivation (latence). Le contrôle des cellules immunitaires T détermine si le virus redevient actif. Tous les facteurs perturbateurs qui entraînent une diminution de la réponse cellulaire peuvent être à l’origine d’une réactivation : une forte exposition au soleil, un stress ou un traumatisme. Mais le plus grand facteur de risque est l’âge en soi, car l’activité des cellules T diminue. Il en résulte que près d’une personne sur trois connaîtra une réactivation au cours de sa vie – alors sous le nom d’herpès zoster [3,4].

L’herpès zoster se manifeste par un exanthème douloureux unilatéral qui apparaît typiquement dans une zone définie de la peau, le dermatome ou segment. Les dermatomes lombaires et thoraciques sont souvent concernés. On parle familièrement de “zona”, ce qui correspond bien au tableau clinique. Les vésicules sont souvent précédées d’une douleur à type de brûlure, ce qui peut donner lieu à une mauvaise interprétation. Les diagnostics différentiels classiques sont les coliques biliaires ou rénales ; les deux sont tout aussi douloureuses. Le diagnostic devient difficile en l’absence de vésicules. On parle dans ce cas de zona sine herpete.

Un dépassement de deux segments ou un ensemencement disséminé est l’expression d’une grave déficience immunitaire. L’éruption du zona disséminé est parfois difficile à distinguer du “ciel étoilé” de la primo-infection varicelleuse. Les patients gravement touchés sont généralement des patients atteints de cancer, des transplantés ou des patients atteints d’une infection avancée par le VIH. Dans ces cas, l’infection ne se limite pas à la peau, mais touche souvent des organes internes tels que les poumons, le pancréas, le foie et le système nerveux central. Une pancréatite ou une hépatite peut précéder l’éruption cutanée [3], et la mortalité est élevée dans ces cas.

Zona chez l’enfant

Le zona de l’enfant, plus fréquent que prévu, est un cas particulier. Environ 2% des cas de zona touchent des enfants âgés de <10 ans [5]. Le zona vaccinal est connu, bien que rare, après une vaccination contre la varicelle. Et il est possible qu’un enfant ait déjà subi la primo-infection sans s’en rendre compte dans le ventre de sa mère. Le zona chez l’enfant est généralement bénin et il n’est pas nécessaire de rechercher une déficience immunitaire en l’absence d’autres signes d’alerte.

Névralgie post-zostérienne

Le zona est d’abord très douloureux. Ce n’est pas pour rien qu’on les appelle en Italie “fuoco di Sant’Antonio”, feu de Saint Antoine. Les symptômes aigus de l’herpès zoster guérissent généralement en deux à quatre semaines [3]. Comme la réactivation de l’infection rafraîchit la mémoire immunologique et donc la protection, la récidive est rare (dans 5 à 6% des cas) [4].

La névralgie post-zostérienne (NPZ) est encore plus redoutée que les symptômes aigus. Le PZN décrit une douleur neuropathique qui apparaît dans les trois mois suivant le zona et qui peut persister pendant des années. Il est la conséquence d’une lésion nerveuse inflammatoire. La douleur se manifeste typiquement par crises et peut entraîner une grande souffrance, voire un isolement social et des tendances suicidaires. 10 à 50% des patients atteints de zona développent un NPC. Le risque augmente avec l’âge et est corrélé à la sévérité de la douleur et au nombre de vésicules pendant la phase aiguë. Les personnes malades >65 ans sont touchées dans environ 20% des cas par un PZN [3,4].

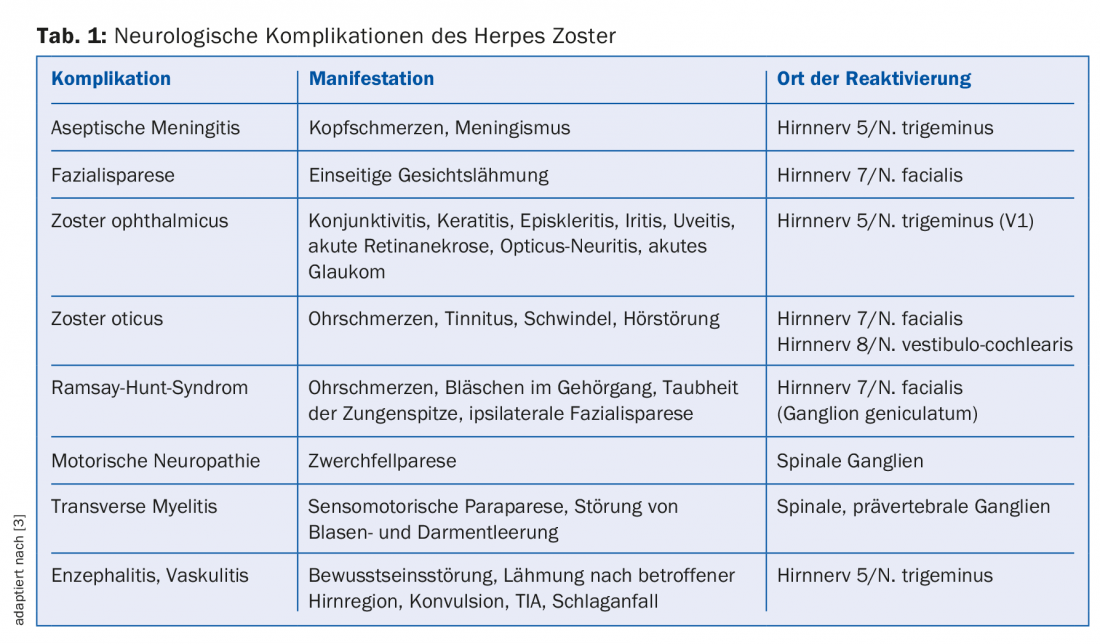

Implication des nerfs crâniens

Un zona peut également se manifester au niveau des nerfs crâniens. Le plus souvent, les nerfs crâniens V et VII sont concernés (nerf trijumeau, nerf facial). Comme les conséquences d’une inflammation des nerfs crâniens peuvent être graves (tableau 1), les premiers signes de réactivation doivent être détectés le plus tôt possible. La clinique peut être initialement très subtile : une douleur à l’oreille, une rougeur ou des vésicules dans le conduit auditif, sur le palais ou sur la pointe du nez. Comme le nerf facial entraîne également des nerfs parasympathiques, l’inflammation peut également s’accompagner de troubles du goût ou d’une augmentation du larmoiement. Le zona au niveau des nerfs crâniens doit toujours être traité.

Traitement de l’herpès zoster et de la névralgie

L’herpès zoster chez l’adulte doit être traité le plus tôt possible, dans les 72 heures suivant l’apparition des premiers symptômes. Le traitement a une influence positive sur la douleur aiguë et réduit la durée de l’exanthème. La question de savoir si cela permet également de réduire la probabilité d’une NPP reste controversée [3]. Cependant, d’autres études ont montré que la probabilité d’une NPC augmente avec l’intensité de la douleur initiale et la taille de la zone cutanée touchée [4]. Cela justifie une thérapie pour toutes les personnes concernées, en particulier après 50 ans. Tous les patients impliquant les nerfs crâniens, en particulier les yeux et l’ouïe, ainsi que tous les patients présentant une déficience immunitaire doivent toujours être traités.

Pour le traitement oral, on dispose en Suisse de l’aciclovir, du valaciclovir, du famciclovir et de la brivudine. Les effets sont comparables, mais le nombre de comprimés et le coût sont sensiblement différents. En cas d’immunosuppression et d’atteinte des nerfs crâniens, un traitement intraveineux par aciclovir en perfusion est toujours recommandé en premier lieu. Selon la gravité, la posologie est de 5-10 mg/kg PC toutes les huit heures. Les opiacés de faible puissance, les antidépresseurs tricycliques tels que l’amitriptyline et les neuroleptiques (prégabaline, gabapentine) peuvent être utilisés pour le traitement de la PZN [3,4]. Les patchs ou les crèmes contenant de la capsaïcine ou de la lidocaïne sont également utiles.

Prophylaxie

En 2006, le premier vaccin contre le zona a fait l’objet d’une licence sous le nom de Zostavax®. Le vaccin contient des virus vivants atténués comme le vaccin contre la varicelle pour les enfants, mais à un dosage 14 fois supérieur. Le Zostavax® fait donc partie des vaccins vivants et ne doit pas être utilisé chez les patients immunodéprimés. La vaccination protège les personnes de plus de 60 ans à environ 50% contre l’herpès zoster et à 67% contre la névralgie post-zostérienne [6]. L’effet protecteur n’est donc pas très bon et il diminue assez rapidement. De plus, jusqu’à récemment, le vaccin n’était pas remboursé en Suisse et coûtait environ 230 CHF. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) se sont donc longtemps abstenus de formuler une recommandation. Cela a changé en janvier 2018. L’OFSP et la CFV recommandent désormais une vaccination par Zostavax® pour les personnes âgées de 65 à 79 ans ainsi que pour les patients âgés de 50 à 79 ans qui auront bientôt besoin d’un traitement immunosuppresseur [7]. Le remboursement par l’assurance obligatoire des soins n’est toutefois pas encore clarifié.

En octobre 2017, un nouveau vaccin appelé Shingrix® (en anglais “shingles”, zona) a été approuvé aux États-Unis. La composition de ce nouveau vaccin est totalement différente de celle du Zostavax®. Il s’agit d’un vaccin recombinant sous-unitaire, composé d’une protéine de la surface du virus (glycoprotéine E) et de deux adjuvants. L’un des adjuvants a déjà été utilisé dans le vaccin contre le HPV Cervarix®. L’autre excipient QS-21 a été récemment développé et est un extrait de l’arbre à écorce de savon Quillaja saponaria. L’efficacité du Shingrix® est surprenante : selon les études d’homologation, le vaccin protège jusqu’à 90% contre l’exanthème zostérien dans tous les groupes d’âge et dans 80-90% des cas contre la NPC [8,9]. De plus, l’effet protecteur semble durer beaucoup plus longtemps qu’après Zostavax®. Enfin, la vaccination peut également être utilisée chez les personnes immunodéprimées. Y a-t-il des inconvénients ? Jusqu’à présent, de manière limitée. Il manque encore des données à long terme. Il faut deux injections à deux ou six mois d’intervalle, contrairement au Zostavax®, et les effets secondaires sont un peu plus fréquents (fièvre, douleurs musculaires).

Ces données convaincantes ont incité la Commission américaine des vaccinations à préférer Shingrix® à Zostavax® dans sa recommandation. L’Agence européenne des médicaments (EMA) s’est également prononcée en faveur d’une autorisation en janvier 2018. On peut également s’attendre à une modification prochaine des recommandations suisses.

Messages Take-Home

- L’herpès zoster, également appelé “zona”, est causé par la réactivation du virus latent de la varicelle-zona. Environ une personne sur trois en est atteinte une fois dans sa vie.

- Cette maladie est extrêmement douloureuse et peut provoquer une grande souffrance sous forme de névralgie post-zostérienne (NPZ). Les complications sont redoutées en cas d’atteinte des nerfs crâniens, de la cornée et de déficience immunitaire.

- Un zona à l’âge adulte doit toujours être traité et le plus tôt possible (<72h).

- Pour se protéger contre le zona et la PZN, il est possible de se faire vacciner avec Zostavax®.

- Zostavax® est officiellement recommandé pour les personnes âgées de 65 à 79 ans ainsi que pour les patients qui auront bientôt besoin d’un traitement immunosuppresseur.

- Un nouveau vaccin prometteur contre le zona, le Shingrix®, a été autorisé aux États-Unis en octobre 2017.

Littérature :

- Nardone A, et al : The comparative sero-epidemiology of varicella zoster virus in 11 countries in the European region. Vaccine 2007 Nov 7 ; 25(45) : 7866-7872.

- Gétaz L, Casillas A, Wolff H : Measles and chickenpox susceptibility among immigrants [Article in French]. Rev Med Suisse 2016 May 4 ; 12(517) : 882-884.

- Cohen JI : Herpès Zoster. N Engl J Med 2013 juillet 18 ; 369(3) : 255-263.

- Yawn BP, Gilden D : The global epidemiology of herpes zoster. Neurology 2013 Sep 3 ; 81(10) : 928-930.

- Plume HM, Hoss DM : Herpes zoster in otherwise healthy children. Pediatr Infect Dis J 2004 May;23(5):451-457.

- Oxman MN, Levin M ; Shingles Prevention Study Group : Vaccination against Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia. J Infect Dis 2008 Mar 1 ; 197(Suppl 2) : S228-236.

- OFSP : Recommandations pour la vaccination contre l’herpès zoster/”zona”. Bulletin de l’OFSP 2017 Nov 20 ; 47.

- Lal H, et al ; ZOE-50 Study Group : Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med 2015 ; 372 : 2087-2096.

- Cunningham AL, et al ; ZOE-70 Study Group : Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med 2016 ; 375 : 1019-1032.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2018 ; 13(4) : 16-19