Le lymphome des cellules du manteau (LCM) est un lymphome non hodgkinien agressif responsable d’environ 3 à 6% de tous les cas de LNH. Il a un mauvais pronostic, en particulier après l’échec d’un traitement de première ligne. Une nouvelle option a été approuvée en novembre 2014 : le lénalidomide en situation réfractaire ou récidivante. Comment se comporte-t-il par rapport à la meilleure alternative thérapeutique ? Les résultats de cette étude ont été présentés au congrès de l’ASH à San Francisco. Des questions restent également en suspens en ce qui concerne le traitement initial, raison pour laquelle des approches sans chimiothérapie sont actuellement à l’étude.

Actuellement, le traitement initial du lymphome des cellules du manteau (LCM) n’est pas standardisé. Jusqu’à présent, les études menées dans ce cadre se sont surtout concentrées sur la chimiothérapie, qui n’est généralement pas curative. De nouvelles possibilités thérapeutiques avec une toxicité plus faible sont nécessaires. Une étude de phase II présentée au congrès de l’ASH a donc testé le lénalidomide combiné au rituximab comme option possible de première ligne. Cette combinaison de biothérapies – mais aussi le lénalidomide seul – s’est révélée efficace dans les cas de LMC récidivants (taux de réponse global de 28% [1] seul et de 57% [2] en combinaison). En Suisse, la substance active est donc autorisée en deuxième ligne depuis novembre 2014.

On a maintenant examiné si une approche sans chimiothérapie était également possible et utile en première ligne. L’étude multicentrique de phase II portant sur 38 patients atteints de LMC non traités avait pour critère d’évaluation principal la réponse globale et pour critères d’évaluation secondaires la survie sans progression et la survie globale. L’âge médian des participants était de 65 ans et la majorité d’entre eux étaient des hommes. Tous étaient soit au troisième soit au quatrième stade de la maladie et 89% présentaient une atteinte de la moelle osseuse. 37% avaient un taux de LDH élevé. Le score de risque MIPI (Mantle Cell Lymphoma International Prognostic Index) était réparti de manière égale, 34% des patients présentant un risque faible, 34% un risque moyen et 32% un risque élevé. L’indice du marqueur de prolifération Ki67, qui a également une grande pertinence pronostique, était inférieur à 30% pour la majorité d’entre eux. Dans l’ensemble, les auteurs ont estimé que la population étudiée était typique, tant sur le plan démographique que sur celui des caractéristiques de la maladie.

Induction : dans une phase d’induction, le lénalidomide a été administré à la dose de 20 mg/j (trois premières semaines d’un cycle mensuel) pendant douze cycles. Une escalade à 25 mg était possible en cas de tolérance. Le rituximab a été administré à la dose standard (375 mg/m2) : une fois par semaine au cours du premier cycle de quatre semaines, puis une fois tous les deux cycles pour un total de neuf doses.

Maintien : dans la phase de maintien jusqu’à la progression, la dose de lénalidomide a été réduite à 15 mg à partir du cycle 13. Le rituximab a continué à être administré une fois tous les deux cycles.

Qu’est-il ressorti ?

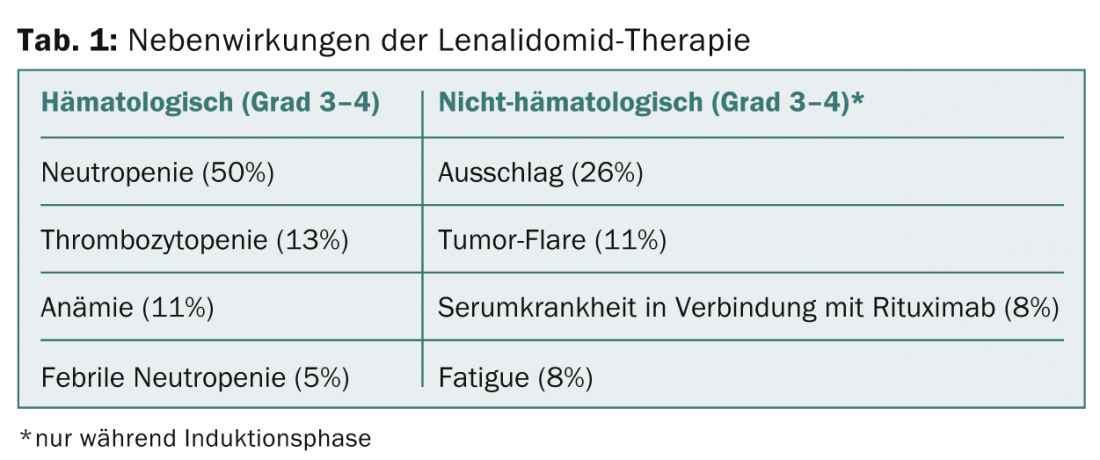

Après un suivi médian de 26 mois, le taux de réponse global de tous les patients évaluables (n=36) était élevé, à 88,9%. Réponse complète : 58,3%, réponse partielle : 30,6%. La survie sans progression à 24 mois était de 84,6% (IC à 95% : 66,6-93,4%) et la survie globale de 92,4% (IC à 95% : 72,3-98,1%). En général, le traitement a été bien toléré et les effets secondaires ont été conformes aux attentes (tableau 1). Les infections de grade 1-2 sont survenues au cours des deux phases de traitement et comprenaient des infections des voies respiratoires supérieures (40%), des infections urinaires (19%) et des sinusites (11%). Des pneumonies de grade 3 ou plus ont été observées chez 8% des patients. Des tumeurs secondaires sont également apparues chez 8 % d’entre eux.

Les auteurs concluent que la combinaison de lénalidomide et de rituximab est active et sûre et qu’elle pourrait donc être envisagée à l’avenir comme traitement initial et d’entretien du LMC. L’approche non cytotoxique permet d’obtenir des taux de réponse élevés sur une période significative en tant que traitement initial. La qualité de vie est restée stable ou a même augmenté pendant le traitement. La poursuite de la recherche de première ligne sur les deux médicaments, seuls ou en association avec d’autres nouvelles molécules, est donc justifiée.

Étude MCL-002 : lénalidomide en deuxième ligne

Jusqu’à présent, le lénalidomide a certes montré une activité dans le cadre d’études de phase II à un bras (par ex. MCL-001 [1]) – ce qui a conduit à l’autorisation de mise sur le marché suisse en novembre 2014 – mais il n’avait pas encore été démontré comment le médicament se comportait par rapport aux autres options thérapeutiques.

MCL-002 est la première étude de phase II randomisée et contrôlée à comparer le lénalidomide à 25 mg/j (trois premières semaines d’un cycle de 28 jours jusqu’à progression ou intolérance) à la meilleure alternative de traitement. Il pouvait s’agir d’un traitement mono-agent par cytarabine, gemcitabine, fludarabine pendant ≤6 cycles ou rituximab ou chlorambucil jusqu’à la progression. Un crossover avec le lénalidomide était possible après la progression de la maladie (finalement, 46% de changements ont eu lieu).

Les 254 patients avaient un âge médian de 68,5 ans, étaient principalement des hommes et avaient reçu deux traitements antérieurs. 91% étaient en stade III/IV au moment du diagnostic, 34% avaient un MIPI à haut risque, 43% une charge tumorale élevée et 20% une maladie bulleuse. Dans l’ensemble, le groupe lénalidomide a présenté un moins bon pronostic. La médiane de survie sans progression (critère d’évaluation principal) était de 8,7 mois dans le bras lénalidomide et de 5,2 mois dans l’autre bras. Cela correspond à une réduction significative du risque de 39% (HR 0,61, IC 95% 0,44-0,84, p=0,004). Le taux de réponse globale, l’un des critères d’évaluation secondaires, et le taux de réponse complète étaient également plus élevés, avec respectivement 40 vs. 11% et 15%. 5 vs. 0% a augmenté de manière significative. La médiane de survie globale était de 27,8 mois (lénalidomide) contre 21,2 mois (meilleure alternative), manquant ainsi la significativité (p=0,52). Dans l’ensemble, les données d’efficacité étaient cohérentes dans les sous-groupes.

Profil d’effets secondaires

Le profil d’effets indésirables était conforme aux attentes et aucun nouveau signal de sécurité n’a été observé : les effets les plus fréquents au troisième ou quatrième degré étaient la neutropénie (lénalidomide 44 vs meilleure alternative 34%, sans augmentation du taux d’infection), la thrombocytopénie (18 vs 28%), la leucopénie (8 vs 11%), l’anémie (8 vs 7%) et la neutropénie fébrile (6 vs 2%). Des flashes tumoraux (10%) ont été observés uniquement dans le groupe lénalidomide. Des tumeurs secondaires ont été identifiées dans 4 vs. 5%.

Les auteurs concluent que les améliorations obtenues avec le lénalidomide en deuxième ligne sont cliniquement significatives, ce qui est d’autant plus surprenant que les patients de ce bras présentaient au départ un pronostic moins favorable. Le profil risque/bénéfice peut être considéré comme avantageux. Il est également intéressant de noter que la durée médiane de la réponse a été étonnamment cohérente dans plusieurs études menées dans le cadre de la MZL (ici, elle était de 16,1 mois).

Source : 56e réunion annuelle de l’ASH, 6-9 décembre 2014, San Francisco

Littérature :

- Goy A, et al : Lénalidomide à agent unique chez les patients atteints de lymphome à cellules mantes qui ont rechuté ou progressé après ou étaient réfractaires au bortézomib : étude de phase II MCL-001 (EMERGE). J Clin Oncol 2013 Oct 10 ; 31(29) : 3688-3695.

- Wang M, et al : Lénalidomide en association avec le rituximab pour les patients atteints de lymphome à cellules mantle en rechute ou réfractaire : un essai clinique de phase 1/2. Lancet Oncol 2012 juillet ; 13(7) : 716-723.

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2015 ; 3(2) : 22-23