Des chercheurs de l’ETH Zurich, de l’Hôpital de l’Île et de l’Université de Berne ont équipé des bactéries intestinales d’une fonction d’enregistrement de données et surveillent ainsi quels gènes sont actifs dans les bactéries. Les micro-organismes devraient un jour permettre de diagnostiquer des maladies de manière non invasive et de saisir les effets d’un régime sur la santé.

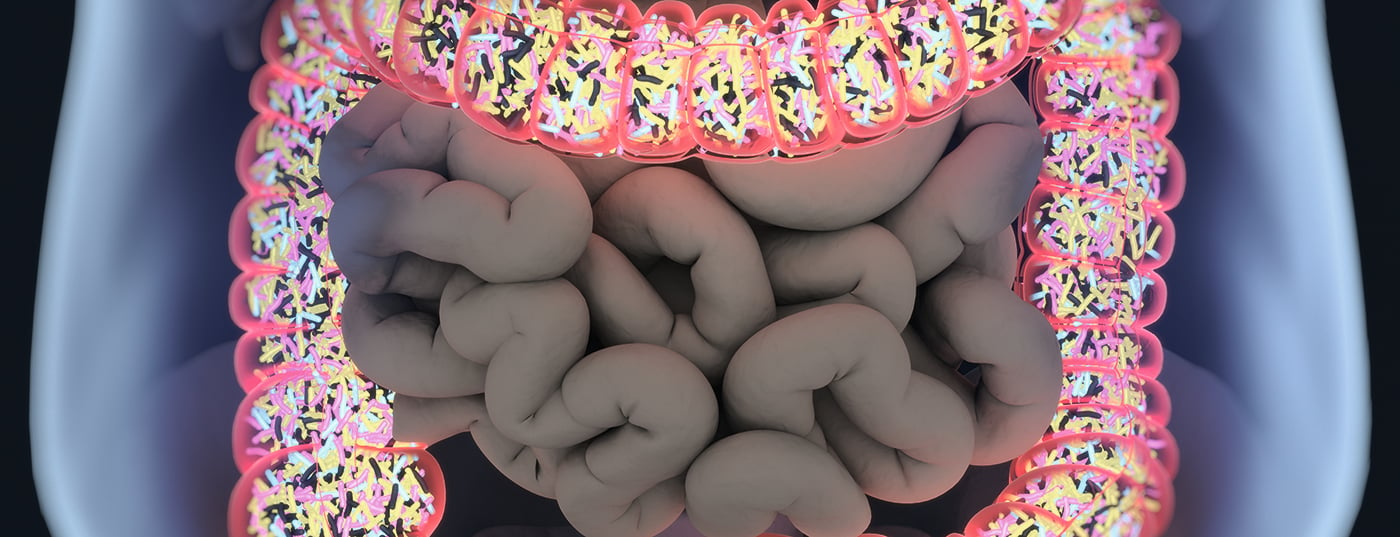

Nos intestins abritent d’innombrables bactéries qui nous aident à digérer les aliments. Mais que font exactement les micro-organismes à l’intérieur de notre corps ? Quelles enzymes produisent-elles et quand ? Et comment les bactéries métabolisent-elles les aliments bénéfiques pour la santé qui nous aident à éviter les maladies ? Pour obtenir des réponses à de telles questions, des chercheurs du Département des biosystèmes de l’EPF de Zurich à Bâle ont modifié des bactéries de manière à ce qu’elles fonctionnent comme des enregistreurs de données et enregistrent des informations sur l’activité des gènes. En collaboration avec des scientifiques de l’Hôpital de l’Île et de l’Université de Berne, ils ont maintenant testé ces bactéries sur des souris. Il s’agit d’une étape importante pour l’utilisation future des “bactéries sensorielles” en médecine, par exemple pour diagnostiquer la malnutrition ou pour comprendre quel régime est le plus approprié pour un patient ou une patiente.

Le système immunitaire devient un enregistreur de données

La fonction d’enregistrement des données a été développée ces dernières années par des chercheurs de l’ETH Zurich sous la direction de Randall Platt, professeur de génie biologique. Ils ont utilisé pour cela le mécanisme Crispr/Cas, une sorte de système immunitaire bactérien présent dans de nombreuses espèces de bactéries : lorsque les bactéries sont attaquées par des virus, elles peuvent insérer des bribes du patrimoine génétique viral dans une zone de leur propre patrimoine génétique appelée matrice Crispr. De cette manière, les bactéries se souviennent des virus avec lesquels elles ont été en contact et peuvent les combattre plus rapidement en cas de nouvelle infestation future.

Pour pouvoir utiliser ce mécanisme comme enregistreur de données, les chercheurs ne se concentrent pas sur les fragments de patrimoine génétique des envahisseurs viraux, mais sur autre chose : le mécanisme peut être utilisé de manière à ce que les bactéries intègrent des fragments de leur propre ARN messager dans la matrice Crispr. Les ARN messagers sont des molécules d’instructions que les cellules utilisent pour fabriquer des protéines. Les fragments d’ARN messager fournissent donc des informations sur les gènes qui sont actuellement utilisés pour la production de protéines. Pour que cela fonctionne bien, les chercheurs ont introduit la matrice Crispr de l’espèce bactérienne Fusicatenibacter saccharivorans dans une souche de la bactérie intestinale Escherichia coli, qui est considérée comme sûre et autorisée en tant que soi-disant probiotique. Une partie du transfert était le mode d’emploi d’une enzyme appelée transcriptase inverse, qui peut transcrire l’ARN en ADN. Cette enzyme transcrit également l’information de l’ARN messager en forme d’ADN, nécessaire à l’intégration dans la matrice Crispr.

Examen sans perturber le corps

Des chercheurs de l’Hôpital de l’Île et de l’Université de Berne, dirigés par Andrew Macpherson, ont administré à des souris de laboratoire des bactéries intestinales ainsi modifiées. L’équipe a recueilli des échantillons de fèces de ces animaux, en a isolé l’ADN bactérien et l’a analysé par séquençage d’ADN à haut débit. A partir d’une énorme masse de données, les chercheurs ont pu reconstruire l’information génétique des fragments d’ARN messager grâce à la bio-informatique. Les scientifiques ont ainsi pu déterminer de manière non invasive le nombre de fois où telle ou telle molécule d’ARN messager a été produite par les bactéries intestinales pendant leur séjour dans le corps, et donc quels gènes sont actifs.

“Cette nouvelle méthode nous permet d’obtenir des informations directement à partir de l’intestin sans avoir à perturber sa fonction”, explique Andrew Macpherson, professeur et médecin-chef en gastroentérologie à l’Hôpital de l’Île de Berne. Cette méthode présente donc des avantages par rapport à la coloscopie, qui peut être désagréable pour les patients et qui perturbe toujours la fonction intestinale, car l’intestin doit être vide pour l’examen.

Déterminer l’état nutritionnel

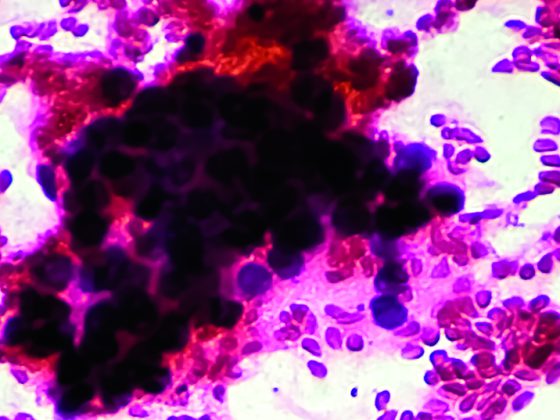

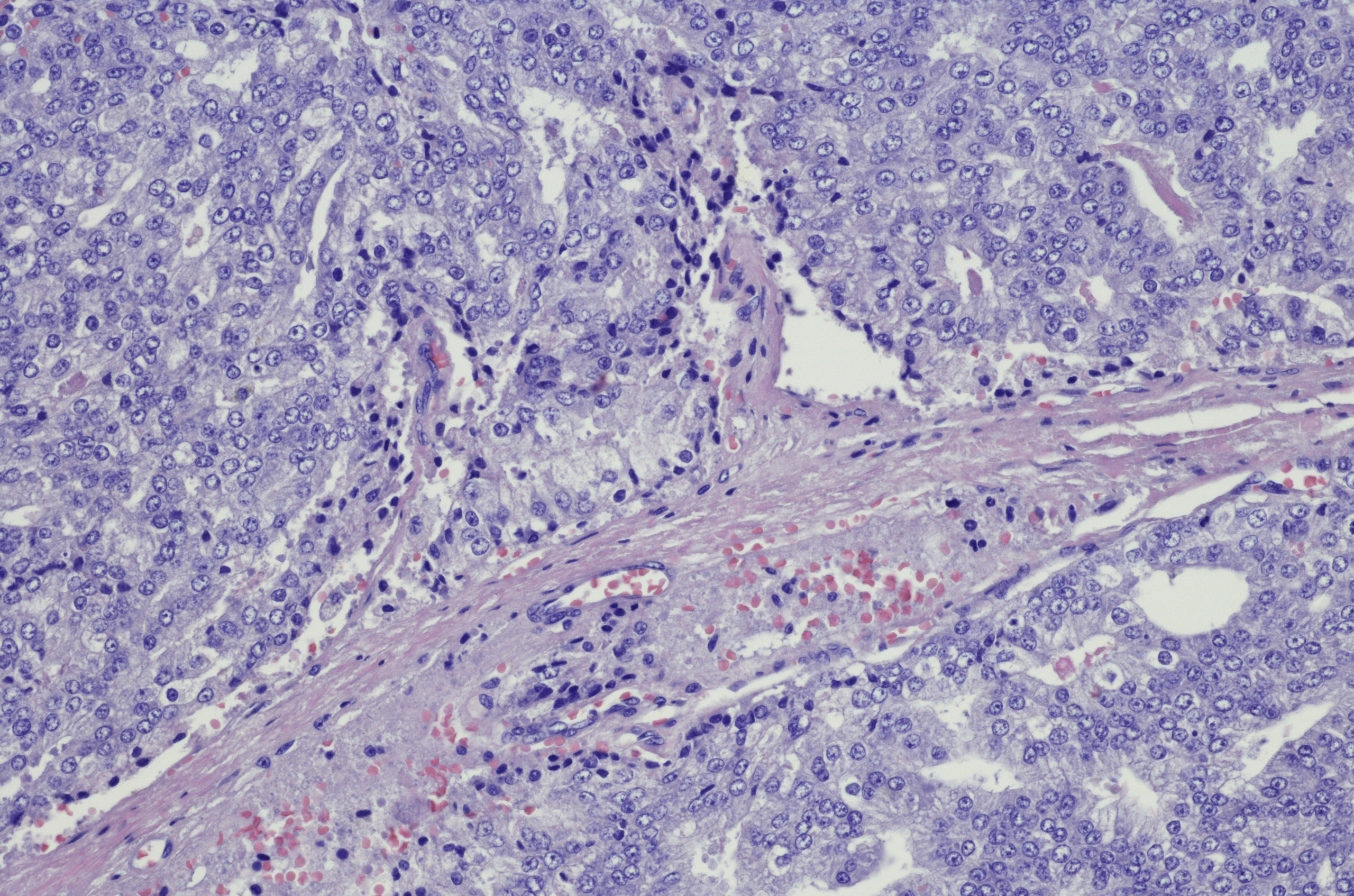

“Les bactéries sont très douées pour détecter les conditions environnementales et adapter leur métabolisme aux changements de conditions, comme la nourriture”, explique Macpherson. En réalisant des expériences sur des souris recevant différents types de nourriture, les chercheurs ont pu montrer comment les bactéries adaptent leur métabolisme en fonction des nutriments disponibles. Les chercheurs souhaitent poursuivre le développement de cette méthode afin d’étudier un jour chez les patients comment l’alimentation influence l’écosystème intestinal et comment cela se répercute sur la santé. Cette méthode devrait être utilisée à l’avenir pour déterminer l’état nutritionnel des enfants ou des adultes. Sur la base de ces données, les carences alimentaires pourraient être diagnostiquées ou les médecins pourraient décider si un patient a besoin de compléments alimentaires. En outre, les chercheurs ont pu identifier des réactions inflammatoires dans l’intestin. Ils ont administré les bactéries sensorielles à des souris souffrant d’une inflammation intestinale ainsi qu’à des souris saines. Ils ont ainsi pu déterminer le profil ARN messager spécifique des bactéries intestinales qui passent en mode inflammatoire.

Distinguer les différentes bactéries

L’étude actuelle, publiée dans la revue Science, comprend également un développement qui permet aux scientifiques de distinguer deux souches de bactéries grâce à des “codes-barres” génétiques individuels. Cela permettra à l’avenir d’étudier la fonction des mutations génétiques dans les bactéries chez les animaux de laboratoire. Les chercheurs peuvent ainsi comparer le profil de l’ARN messager de différentes bactéries, par exemple de bactéries mutées et non mutées. Grâce à l’enregistreur de données moléculaires, il est pour la première fois possible de déterminer ce profil pendant que les bactéries traversent l’intestin et non pas seulement lorsqu’elles sont présentes dans les fèces. Ainsi, les scientifiques savent ce qui s’est passé lorsque les bactéries vivaient encore dans l’intestin.

Il serait également envisageable de développer le système pour distinguer les profils d’ARN des bactéries dans l’intestin grêle et le gros intestin. En outre, la fonction d’enregistreur de données pourrait également être intégrée dans d’autres espèces de bactéries. Cela rendrait possible des applications dans le domaine de la surveillance de l’environnement. En analysant les bactéries du sol d’un champ, il serait par exemple possible de savoir si des herbicides ont été utilisés.

Utilisation sûre possible

Les chercheurs ont déposé une demande de brevet pour la méthode elle-même ainsi que pour les profils d’ARN caractéristiques qui permettent de tirer des conclusions sur certains nutriments ingérés et sur la santé intestinale. Mais avant de pouvoir utiliser les bactéries capteurs en dehors d’un laboratoire – y compris chez des patients – les scientifiques doivent encore résoudre des questions de sécurité et des problèmes juridiques. En effet, les bactéries sont génétiquement modifiées. “En principe, il est possible d’utiliser des micro-organismes vivants génétiquement modifiés comme outils de diagnostic ou de thérapie en médecine, à condition de respecter certaines conditions”, explique M. Platt. Il est ainsi possible de modifier les bactéries capteurs de manière à ce qu’elles aient besoin de certains nutriments et ne survivent ainsi qu’à l’intérieur de l’intestin d’un patient. En dehors de l’intestin, ces bactéries meurent. L’intégration de mécanismes de sécurité appropriés est la prochaine étape vers une application dans le domaine médical.

Source originale :

Schmidt F, et al : Évaluation non invasive de la fonction gutale à l’aide de l’enregistrement transcriptonal des cellules sentinelles. Science, 12 mai 2020, doi : 10.1126/science.abm6038.