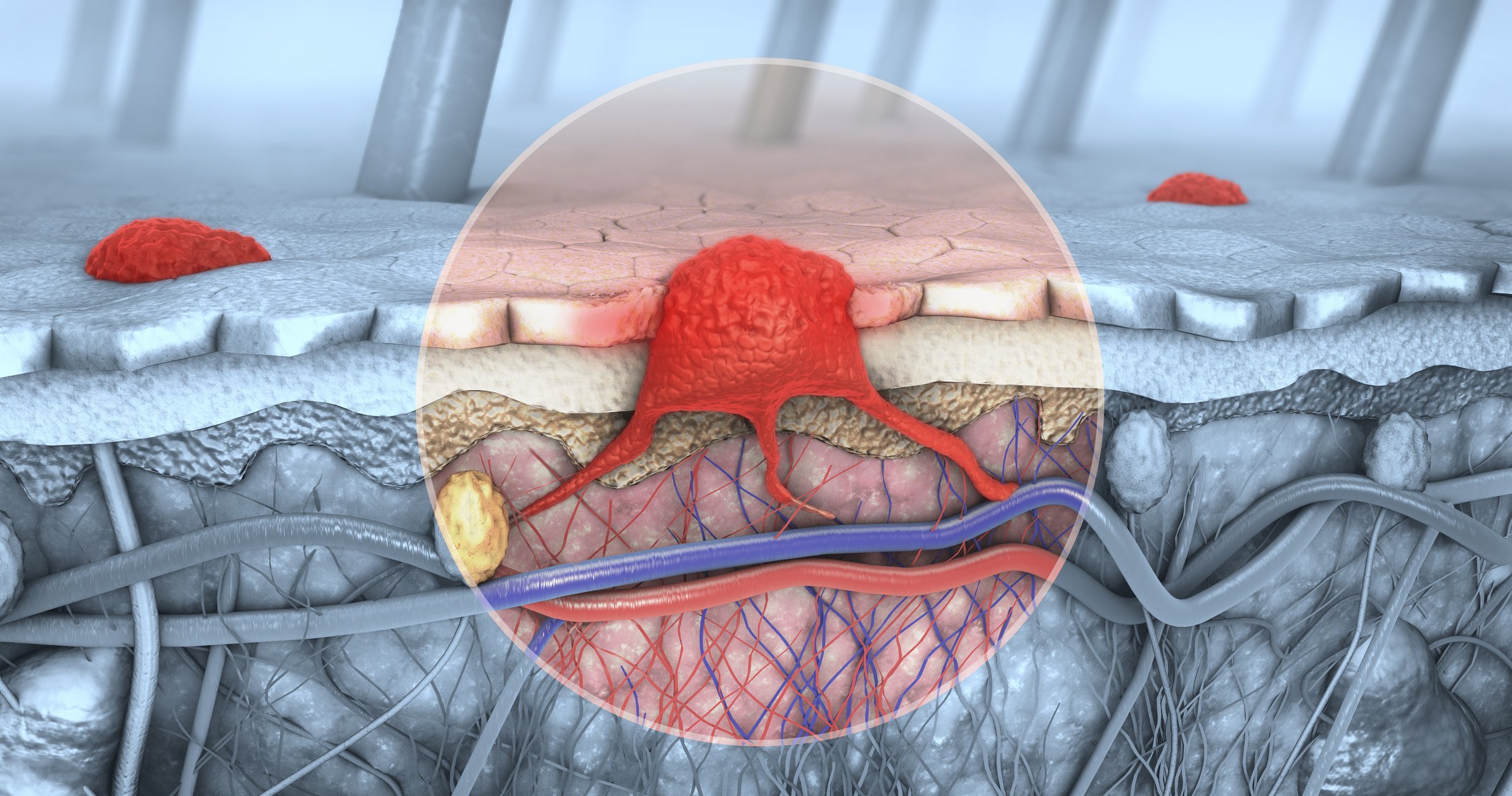

Les microbes ont une grande importance dans le développement de l’asthme. Il y a un transfert de l’environnement vers la muqueuse nasale. C’est là qu’il y a très probablement une interaction avec le système immunitaire au niveau de la muqueuse.

On peut particulièrement bien l’étudier dans le cas de ce que l’on appelle l’effet des enfants d’agriculteurs, car le gradient de l’exposition aux micro-organismes y est très élevé. Une équipe dirigée par le professeur Markus Ege de la clinique et polyclinique pédiatrique du Dr. von Haunerschen Kinderspital de l’hôpital universitaire de Munich a étudié les taxons microbiens dans la poussière de matelas. La poussière de matelas parce que ces poussières reflètent relativement bien l’exposition environnementale des enfants. En utilisant des méthodes de culture, les scientifiques ont examiné la fréquence des champignons dans les microbes chez les enfants d’agriculteurs et chez leurs camarades de classe. Le résultat a montré que des germes tels que Cladosporium, Aspergillus versicolor ou Eurotium amstelodami étaient systématiquement plus fréquents chez les enfants d’agriculteurs.

Il était donc logique de conclure que la diversité pouvait jouer un rôle à cet égard. Le professeur Ege et son équipe ont ensuite également associé la diversité de l’exposition microbienne au risque d’asthme : plus il y a de germes différents, plus le risque d’asthme diminue. Cela était indépendant du fait que les enfants vivaient ou non dans une ferme.

La question s’est ensuite naturellement posée de savoir comment l’exposition microbienne agit et comment cet environnement microbien conduit à l’asthme ou à la protection contre l’asthme ? A l’échelle épidémiologique, il n’est pas possible d’étudier cet aspect dans les poumons, mais des prélèvements ont été effectués dans le nez ou la gorge. Les résultats des poussières de matelas ont été regroupés par séquençage parallèle, basé sur l’ARNr 16s, et comparés aux écouvillons nasaux des mêmes enfants. On observe des proportions à peu près identiques pour les streptocoques, les staphylocoques et les corynébactéries, mais aussi des différences notables, par exemple pour Moraxella, qui occupe une place plus importante dans les écouvillons nasaux, ainsi que pour Haemophilus.

Enfants d’agriculteurs avec une plus grande diversité

Le professeur Ege a souligné la difficulté d’étudier une telle variété de Keinem, c’est pourquoi cela a été élaboré à partir de la diversité, de la richesse : “Nous avons pu voir que les enfants d’agriculteurs ont à nouveau une diversité plus élevée en moyenne et qu’ils présentent une plus grande différence entre la poussière de matelas et la poussière nasale. Nous pouvons donc dire qu’il y a un transfert de la poussière de matelas vers les écouvillons nasaux”.

Mais qu’en est-il d’une association avec l’asthme ? Les experts ont associé la diversité bactérienne de la poussière de matelas à l’asthme et ont pu constater un effet protecteur significatif (Odds Ratio, OR <1). Cet effet a persisté même après ajustement sur d’autres expositions à la ferme, ainsi qu’après ajustement contre la richesse dans le nez. La situation était très similaire dans le nez, mais les effets y étaient plus faibles et donc non significatifs. Cependant, ils ont montré la même tendance que les effets de poussière de matelas.

La question qui s’ensuit est de savoir si c’est seulement la diversité ou s’il y a des microbes spécifiques qui jouent un rôle ici ? Le professeur Ege a pris l’exemple de Moraxella. Tant chez les enfants d’agriculteurs que chez les enfants de non-agriculteurs, il y avait diverses corrélations, c’est-à-dire que plus il y avait de Moraxella dans l’écouvillon nasal, plus la diversité était faible. Ou inversement : plus la diversité est élevée, moins il y a de Moraxella catarrhalis.

Les scientifiques ont donc pu montrer qu’il y a un transfert de microbes de l’environnement vers la muqueuse nasale et qu’il y a très probablement une interaction avec le système immunitaire au niveau de la muqueuse. Ils ont alors également examiné l’intestin.

L’allaitement favorise la protection contre l’asthme

L’équipe du professeur Ege a d’abord observé la composition du microbiote intestinal à l’âge de deux mois, car la colonisation de l’intestin débute immédiatement à la naissance. Une analyse en composantes principales a montré que la troisième composante principale (associée à la probabilité d’asthme) révèle une réduction significative du risque d’asthme avec une charge croissante de cette composante principale. Les enfants qui ont des scores élevés pour cette composante principale sont donc protégés contre l’asthme ultérieur (OR=0,68 [0,48–0,96]; p=0,031). Ils ont identifié deux facteurs qui influencent ce microbiome intestinal : l’allaitement, qui favorise le composant principal, et la césarienne, qui est associée à divers. L’allaitement favorise donc la composition du microbiote, qui a un effet protecteur sur l’asthme (OR=1,32 [0,69 ; 1,96] ; p=<0,0001), tandis que la césarienne inhibe cette composition (OR = -1,34 [-1,97 ; -0,71] ; p=<0,0001).

Le professeur Ege a fait référence à un travail qui a étudié la manière dont le microbiome intestinal se développe chez les enfants au cours des trois premières années de leur vie. On a pu constater que c’est au cours de la première année de vie qu’il se passe le plus de choses. Par la suite, l’image semble se stabiliser lentement. Si l’on compare le microbiome intestinal chez les enfants âgés de 2 mois vs 12 mois, on constate une diminution des bifidobactéries, une augmentation chez Ruminococcacus et Blautia et une diminution chez Escherichia (Fig. 1).

A partir de ces données, les scientifiques ont calculé un score représentant la maturation du microbiome. Cette maturation est inversement associée à l’asthme, elle inhibe significativement le risque d’asthme. Cela concerne principalement l’asthme non atopique, alors que l’asthme atopique n’est pas lié à la maturation.

Au fur et à mesure que le microbiote intestinal mûrit, sa diversité augmente également. Cependant, la première composante principale est clairement corrélée à l’âge microbien. Ce composant explique la plus grande partie de la variance dans l’ensemble de données. Il est donc naturellement intéressant de savoir quels germes sont associés, ce qui détermine la maturation. Résultat : les antibiotiques administrés au cours de la première année de vie ont un effet négatif, tandis que les œufs et le lait de vache provenant directement de la ferme ont un effet positif (tableau 1).

Il est donc naturel de se demander si l’effet de ferme est médiatisé par le microbiome intestinal ou quelle est la part du microbiome intestinal dans l’effet de ferme sur l’asthme. “Nous avons pris l’exposition à l’étable comme déterminant de l’effet de la ferme et comme résultat l’asthme et l’asthme non atopique”, a expliqué le professeur Ege. “Et si nous incluons la maturation comme médiateur, c’est-à-dire l’âge microbien du microbiote intestinal, nous constatons que l’effet s’atténue” (tableau 2).

Le professeur Ege a souligné : “14 ou 16%, c’est déjà beaucoup, car après la première année de vie, il se passe encore beaucoup plus de choses avec l’effet de la ferme sur l’asthme, l’asthme n’est finalement pas déterminé. Il est étonnant de constater qu’au cours de la première année de vie, l’intestin explique déjà tant de choses concernant cet effet environnemental”.

Résumé

- Il y a un transfert de microbes environnementaux vers la muqueuse. Il y a (probablement) une interaction.

- La maturation du microbiome intestinal et également les influences environnementales sur l’intestin via le microbiome intestinal agissent sur la prévention de l’asthme.

Source : 60e congrès de la DGP

InFo PNEUMOLOGIE & ALLERGOLOGIE 2019 ; 1(1) : 28-29 (publié le 3.6.19, ahead of print)

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2019 ; 14(9) : 30-31