Le développement de nouvelles thérapies causales pour la mucoviscidose progresse rapidement. De nouveaux correcteurs sont en cours de test. Dans un avenir proche, un traitement causal devrait être disponible pour 90% des patients.

Au cours des dernières décennies, la mucoviscidose a été abordée en premier lieu par le traitement des symptômes : inhalations expectorantes, antibiotiques, physiothérapie. La médecine a transformé la mucoviscidose en une maladie dont l’espérance de vie s’étend jusqu’au début de l’âge adulte moyen. Cependant, force est de constater que la courbe de survie s’est aplatie dans les années 1980. Si l’espérance de vie a pu être augmentée depuis les années 1940, passant de la petite enfance à environ 25 ans, seules 10 années supplémentaires ont pu être gagnées au cours des dernières décennies. L’avenir est désormais aux thérapies causales avec les modulateurs CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator).

La compréhension des défauts moléculaires est à la base de la possibilité de réparer pharmacologiquement la protéine CFTR. “Nous connaissons plus de 2000 mutations dans cette protéine et pouvons les classer en cinq catégories de défauts”, a expliqué le professeur Marcus A. Mall, directeur de la clinique de pédiatrie spécialisée en pneumologie et immunologie avec soins intensifs à la Charité – médecine universitaire de Berlin, lors de sa présentation dans le cadre du 60e congrès de la DGP à Munich. Il s’agit notamment de défauts qui font qu’aucune protéine n’est produite, que la maturation des protéines ne fonctionne pas correctement, que les canaux de chlorure CFTR sont incorporés dans la membrane mais ne fonctionnent pas en tant que canaux ou que l’activité des canaux est réduite. “Ce que nous avons appris au cours des 10 dernières années, c’est à traduire la compréhension de ceci en bases ou concepts pour des thérapies causales”.

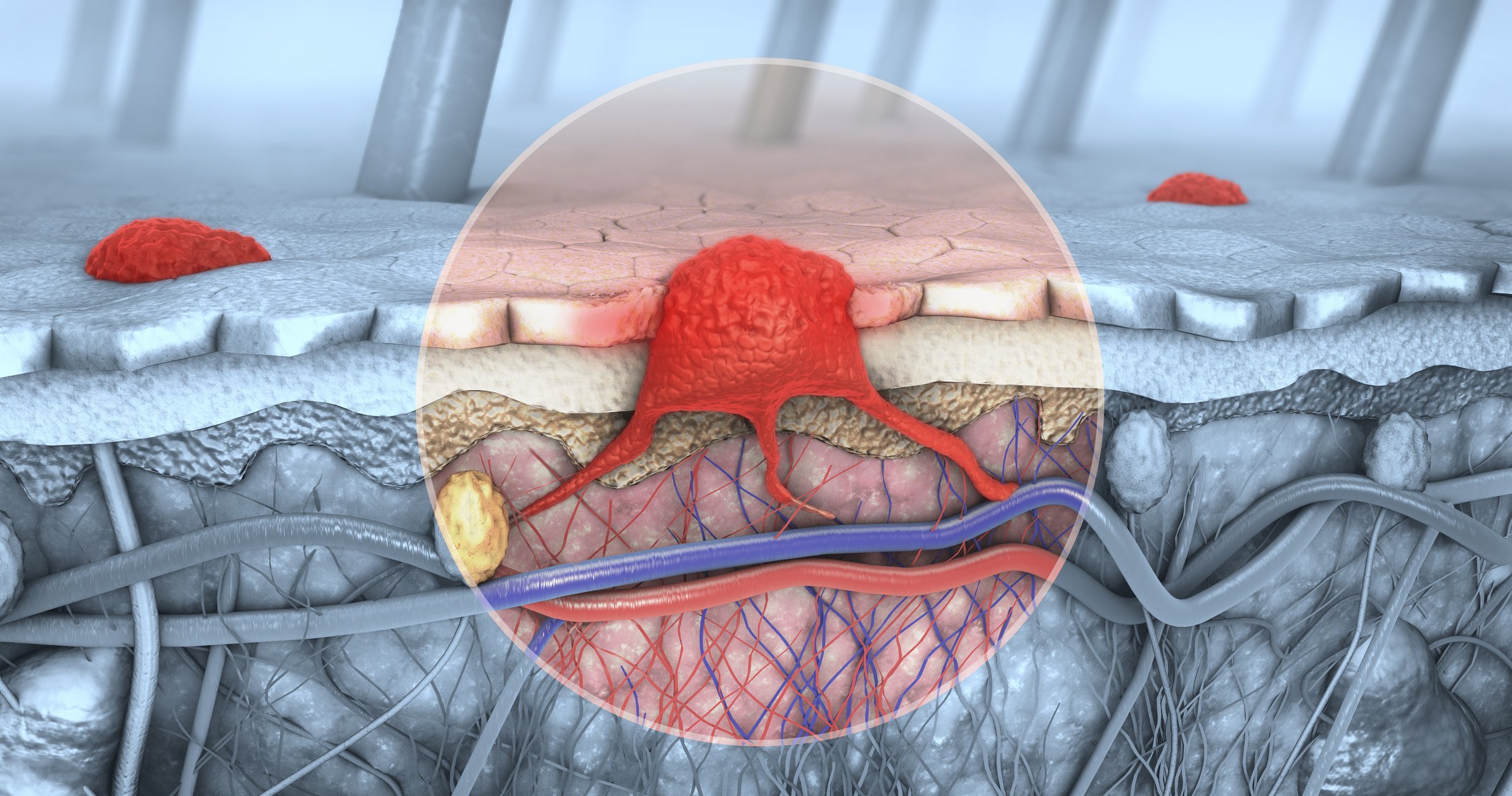

Les canaux de chlorure CFTR manquants sont la racine du mal

Le cœur du problème : si les canaux de chlorure CFTR sont absents de la surface, on obtient en fin de compte un mucus déshydraté et donc très visqueux, la clairance mucociliaire ne fonctionne pas. Cela est dû au fait qu’il n’y a pas de canaux de chlorure CFTR sur la membrane, ce que l’on appelle une mutation de fonction minimale (MF). La mutation la plus fréquente, F508del, en fait partie. Ou bien les canaux sont intégrés mais ne fonctionnent pas comme canal ou ne présentent qu’une fonction résiduelle, ce qui est connu sous le nom de mutation de gating ou de mutation de fonction résiduelle/residual function (RF). Ces mutations sont traitées avec des amplificateurs, appelés potentialisateurs, qui ont pour effet d’augmenter l’activité des canaux déjà présents dans la membrane. Cependant, ce type de mutation nécessite d’abord un correcteur qui permet à la protéine d’atteindre la surface, où l’activité est encore améliorée par un potentiateur.

Les premiers médicaments contenant des modulateurs de CFTR sont déjà sur le marché. Une percée a été réalisée en 2011 avec l’approbation du premier amplificateur Ivacaftor, initialement pour la mutation de gating G551D. “Ce que nous avons vu là, c’est une amélioration vraiment fulgurante de la fonction pulmonaire”, rappelle le professeur Mall. “Mais seulement pour un pourcentage relativement faible de patients. C’est pourquoi il était important que nous obtenions ensuite en 2015 une première thérapie combinée correcteur/potentiateur, avec laquelle nous pouvons également traiter les patients porteurs de la mutation F508del”. Il convient toutefois de préciser que ce traitement ne fonctionne pour l’instant que chez les patients homozygotes, qui représentent environ 50%. L’idéal, poursuit l’expert, serait bien sûr qu’il suffise de traiter un seul allèle F508del, étant donné qu’environ 90% de la population CF porte un allèle avec cette mutation. Depuis fin 2018, une nouvelle combinaison correcteur/potentiateur est disponible avec Tezacaftor/Ivacaftor, mais jusqu’à présent, elle ne fonctionne qu’à l’état homozygote.

Un succès retentissant avec Ivacaftor

Les effets de ce traitement modulateur sur la fonction pulmonaire et également sur le test de la sueur, biomarqueur de la fonction CFTR, montrent un succès retentissant de l’ivacaftor avec une amélioration de 10,6% du VEMS et une chute de près de 50 mmol/l du chlorure de sueur. Ainsi, sous ivacaftor, les patients atteignent presque la limite supérieure d’un test de soudure normal. En revanche, l’effet sur la fonction pulmonaire des deux combinaisons correcteur/potentiomètre disponibles est certes statistiquement significatif, mais comparable et modéré, et la baisse du chlorure de sueur est encore moins prononcée. “Cela signifie que nous avons d’une part une correction très efficace de ces mutations de la gate et de la fonction résiduelle, mais d’autre part un ‘efficacy ceiling’, une limitation de l’efficacité de la correction pharmacologique de cette mutation F508del fréquente avec les correcteurs actuels”, a résumé le professeur Mall.

Ces dernières années, plusieurs travaux fondamentaux ont été consacrés à la question de savoir pourquoi la fonction de cette mutation ne peut plus être améliorée, avec des réponses révélatrices. La raison de la limite d’efficacité des correcteurs de CFTR est que le F508del perturbe le repliement de CFTR à plusieurs endroits, ce qui signifie qu’il existe en principe deux défauts biochimiques. “Il est logique que cela nécessite également au moins deux correcteurs pour résoudre efficacement ce problème”. C’est ce qui a conduit à chercher – et à trouver – de nouveaux correcteurs en plus des premières générations de Lumacaftor et d’Ivacaftor utilisant des méthodes à haut débit.

De nouveaux correcteurs pour l’avenir

Le professeur Mall a présenté des données issues de trois nouveaux correcteurs testés sur des cellules épithéliales respiratoires de patients présentant un allèle F508del et une seconde mutation grave. L’exemple du Tezacaftor/Ivacaftor a montré comment l’ajout d’un correcteur de nouvelle génération augmente l’effet in vivo et en moyenne à plus de 50% de la fonction du type sauvage (Fig. 1). Quatre de ces correcteurs ont été testés dans des études de phase II, dont deux (les substances 659 et 445) ont été récemment publiées. L’effet sur la maturation biochimique de la protéine était visible : tant chez les patients hétérozygotes que chez les patients homozygotes, l’ajout de ce troisième correcteur a entraîné une nette amélioration et, par conséquent, une nette augmentation de la fonction qui, dans cette étude, se situait à nouveau dans la fourchette de 50% de la fonction du type sauvage.

Les études de phase III à ce sujet sont en cours et les premiers résultats de cette analyse montrent également une amélioration de la fonction pulmonaire chez les patients hétérozygotes après quatre semaines de traitement. De plus, l’effet a été évalué chez des patients homozygotes delF qui suivaient déjà un traitement par Tezacaftor/Ivacaftor, où l’on obtient un effet add-on de 10%. “Comme je l’ai dit, 90% des patients sont porteurs d’un allèle F508del, ce sont donc des données vraiment très prometteuses, qui nous permettront de traiter efficacement neuf patients sur dix atteints de mucoviscidose dans un avenir proche”, a résumé le professeur Mall.

Résumé

- Il y a un développement rapide de nouvelles thérapies causales pour la mucoviscidose.

- Dans les études de phase II : preuve de concept que le traitement causal pourrait être disponible dans un avenir prévisible pour environ 90% de tous les patients.

- Grand potentiel dans le traitement préventif pour éviter les lésions pulmonaires irréversibles avec les modulateurs CTFR.

Source : Symposium “Therapies of the Future” dans le cadre du 60e congrès de la Société allemande de pneumologie et de médecine respiratoire le 15 mars 2019 à Munich (D)

Littérature :

- Davies JC, et al. : N Engl J Med 2018 ; 379 : 1599-1611 + Keating D, et al. N Engl J Med 2018 ; 379 : 1612-1620.

- Grootenhuis PDJ, et al : NACFC 2016.

InFo PNEUMOLOGIE & ALLERGOLOGIE 2019 ; 1(1) : 24-26 (publié le 3.6.19, ahead of print)