Les thrombophilies héréditaires, aujourd’hui connues et établies, sont statistiquement associées à un risque clinique accru de thrombose. Ce risque est variable et dépend du contexte génétique de chaque patient. La présence d’une thrombophilie héréditaire ne doit jamais être considérée comme la seule explication d’un événement thromboembolique. Il est important que cela soit expliqué en détail aux patients concernés lors d’une consultation.

La thromboembolie veineuse (TEV) est associée à un risque important de morbidité et de mortalité. La prévention primaire et secondaire est la clé pour réduire ces risques. Afin de pouvoir utiliser correctement la prophylaxie médicamenteuse dans le sens d’une anticoagulation, il est nécessaire de comprendre le mieux possible les facteurs qui influencent le développement de la TEV.

Les conditions héréditaires ou acquises qui entraînent une tendance accrue à la thrombose sont appelées thrombophilies. Cependant, il est vrai que la TEV est un trouble complexe qui résulte de l’interaction de différents facteurs de risque héréditaires ou acquis.

Pour évaluer le risque de récidive après une TEV, tous ces facteurs de risque doivent être pris en compte. La valeur informative des thrombophilies héréditaires connues aujourd’hui concernant le risque de récidive est malheureusement limitée. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils ne jouent pas un rôle important dans la prise en charge de la TEV, même selon les directives actuelles de l’American College of Chest Physicians (ACCP) de 2012. Le fait que l’événement soit provoqué ou non (idiopathique) est plus décisif pour déterminer la durée de l’anticoagulation.

On parle d’événement provoqué lorsqu’un déclencheur de la TEV peut être mis en évidence. Ces déclencheurs ne sont toutefois pas définis de manière tout à fait uniforme dans les études correspondantes. On distingue généralement les déclencheurs forts, tels que l’immobilisation dans un plâtre, la fracture d’un membre, la chirurgie sous anesthésie générale ou un cancer actif, et les déclencheurs plus faibles, tels que la grossesse, les suites de couches, les contraceptifs contenant des œstrogènes ou les voyages immobilisants. Des études ont montré à plusieurs reprises que les TEV non provoquées présentent un risque de récidive nettement plus élevé que les TEV provoquées (si le facteur provoquant est réversible). Néanmoins, dans certains cas, il peut être utile de connaître les thrombophilies héréditaires ou acquises afin de pouvoir conseiller et traiter le patient de manière optimale. Nous souhaitons montrer ci-dessous le rôle de différents facteurs thrombophiles ainsi qu’une utilisation judicieuse des diagnostics de laboratoire en tenant compte des données actuelles.

Facteurs thrombophiles

Âge : le risque de TEV augmente avec l’âge. Alors que l’incidence de la TEV est de 1 pour 1000 chez les moins de 50 ans, elle augmente de manière presque exponentielle chez les plus de 60 ans et atteint déjà 1 pour 100 chez les personnes âgées de 75 ans. D’un point de vue purement statistique, la présence d’une thrombophilie héréditaire n’augmente plus de manière significative le risque de TEV chez les personnes âgées de plus de 60 ans.

Antécédents familiaux : des antécédents familiaux positifs constituent un facteur de risque de TEV, indépendamment de la présence d’une thrombophilie héréditaire connue. Toutefois, cela ne s’applique que si des parents au premier degré (parents, frères et sœurs, enfants) sont concernés.

Thrombophilies héréditaires : les thrombophilies héréditaires ne sont généralement considérées comme pertinentes dans la littérature que lorsqu’elles augmentent le risque relatif de TEV d’un facteur d’au moins 2. En ce qui concerne une première TEV, cela s’applique, dans l’état actuel des connaissances, aux déficiences des inhibiteurs naturels que sont la protéine C, la protéine S et l’antithrombine, ainsi qu’à la mutation du facteur V Leiden et à la mutation du gène de la prothrombine G20210A. Ces deux derniers sont en fait des polymorphismes, puisqu’ils sont présents chez plus de 1% des Caucasiens. Des études prospectives ont montré que les thrombophilies héréditaires mentionnées ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’influence sur le risque de récidive de la TEV, voire aucun. Cependant, dès que plusieurs thrombophilies héréditaires sont présentes chez le même individu (défauts hétérozygotes ou homozygotes combinés), le risque de récidive est significativement influencé.

En ce qui concerne d’autres conditions potentiellement thrombophiles, telles que l’augmentation persistante du facteur VIII et l’hyperhomocystinurie légère, mais aussi divers polymorphismes génétiques (par ex. le polymorphisme PAI-1 4G, le polymorphisme de délétion de l’ECA), les données relatives à l’influence sur les thromboses récidivantes ne sont pas claires.

Thrombophilie acquise : le syndrome des antiphospholipides est la principale thrombophilie acquise détectable en laboratoire. Plusieurs études de cohorte montrent un risque élevé de récidive de thrombose veineuse et artérielle en cas de persistance d’anticorps antiphospholipides (anticorps anti-cardiolipine, anticorps anti-bêta2-glycoprotéine, lupus anticoagulant).

Dépistage de la thrombophilie en laboratoire

Sur la base des données actuelles, le dépistage de la thrombophilie devrait en premier lieu inclure la recherche d’un déficit des inhibiteurs naturels que sont la protéine S, la protéine C et l’antithrombine, ainsi que des polymorphismes génétiques que sont le facteur V Leiden et la mutation du gène de la prothrombine G20210A. Idéalement, le diagnostic du syndrome des antiphospholipides est également effectué en complément. Ce panel est également recommandé par plusieurs guidelines nationaux.

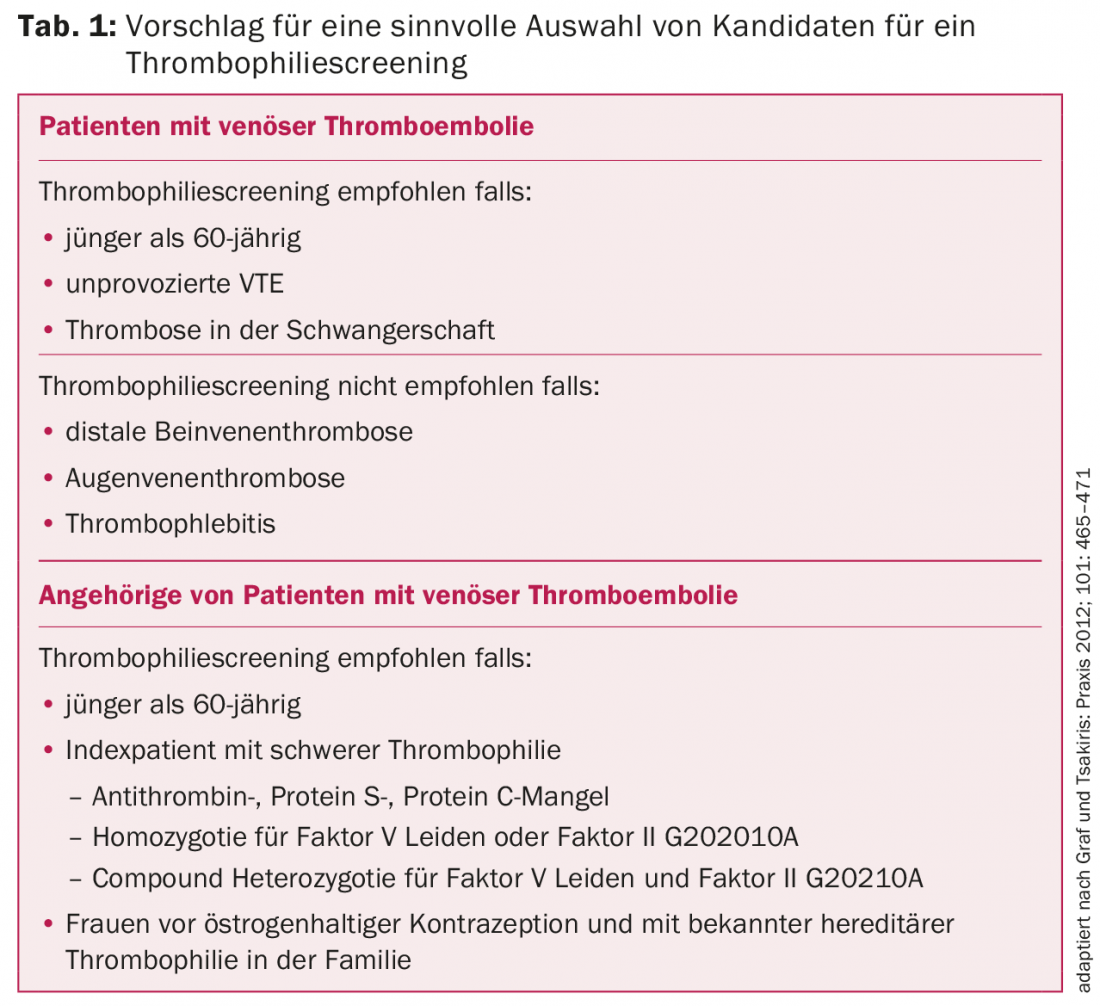

Le dépistage de la thrombophilie doit en principe être envisagé lors de tout premier épisode de thrombose veineuse profonde proximale ou d’embolie pulmonaire chez les patients de moins de 60 ans. Toutefois, s’il existe un déclencheur clair de l’événement, le dépistage peut être évité chez les hommes et les femmes postménopausées. Les patients présentant des TEV non provoquées récidivantes sont généralement candidats à une anticoagulation non limitée dans le temps et la prise en charge ne serait pas modifiée par un dépistage positif de la thrombophilie. Dans de tels cas, le dépistage de la thrombophilie n’est donc conseillé que s’il peut déboucher sur une enquête familiale (tableau 1).

Le moment idéal pour effectuer un dépistage de la thrombophilie est controversé. Selon les directives de l’ACCP, une décision sur la durée de l’anticoagulation doit être prise après trois mois de traitement. Le dépistage de la thrombophilie en tant qu’aide possible à la décision n’est toutefois pas mentionné. Le dépistage de la thrombophilie au moment même de l’événement aigu n’est pas idéal. Les inhibiteurs naturels sont alors souvent abaissés en raison d’une consommation, de sorte qu’il n’est pas possible de tirer une conclusion exclusive à ce sujet. De plus, le type de traitement initial ne dépend pas non plus de la présence d’une thrombophilie.

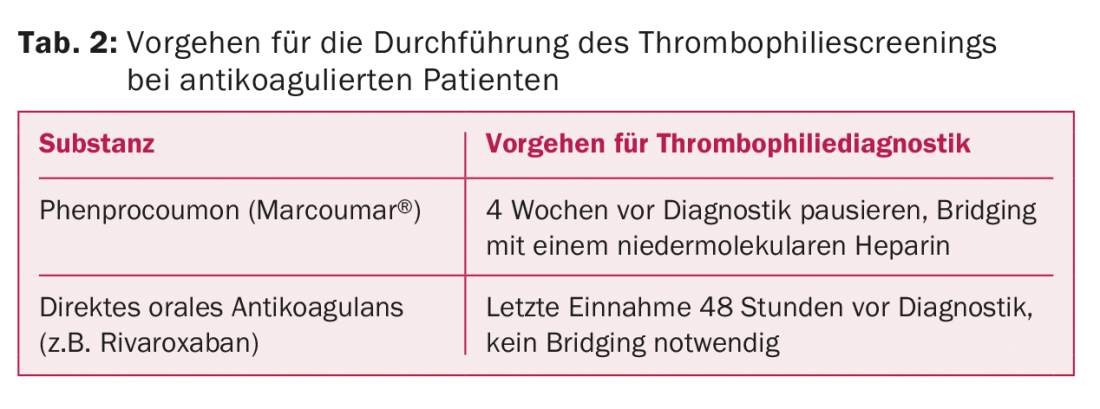

Pour les patients candidats à une anticoagulation à long terme, il est probablement plus judicieux d’effectuer le dépistage de la thrombophilie environ trois mois après la TEV. Comme les patients ne doivent pas être anticoagulés au moment de la prise de sang, l’anticoagulation doit être suspendue pendant une courte période. Une approche pratique possible est présentée dans le tableau 2.

Les paramètres pathologiques mesurés de manière fonctionnelle (par exemple, une activité réduite d’un inhibiteur naturel) doivent être confirmés au cours de l’évolution par une deuxième mesure afin d’exclure un trouble seulement transitoire.

Situations particulières

Thromboses veineuses profondes distales : sur la base des données actuelles, la manière dont l’anticoagulation doit être réalisée en cas de thrombose infrapoplitée n’est pas claire. Les lignes directrices de l’ACCP mentionnent également la surveillance par imagerie seule comme option dans des cas sélectionnés. Certaines données indiquent que les patients souffrant de thrombose veineuse distale sont moins souvent porteurs d’une thrombophilie héréditaire que les patients souffrant de thrombose veineuse proximale. Le dépistage de la thrombophilie chez les patients atteints de thrombose veineuse distale ne doit donc être utilisé qu’avec retenue (tableau 1).

Thromboses veineuses superficielles (thrombophlébites) : Il n’existe pas de données fiables sur la prévalence des thrombophilies dans les thromboses veineuses superficielles et le traitement des thromboses veineuses superficielles n’est pas influencé par la présence de thrombophilie. Le dépistage de la thrombophilie en cas de thrombose veineuse superficielle ne peut donc pas être recommandé.

Thromboses veineuses cérébrales : l’association de la thrombophilie héréditaire avec les thromboses veineuses cérébrales a été clairement établie et un dépistage de la thrombophilie peut donc être utile. Cependant, comme pour les autres thromboses veineuses à localisation atypique, il est essentiel d’exclure activement d’autres causes, telles qu’une maladie myéloproliférative ou une hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).

Thrombose veineuse rétinienne : Les thrombophilies héréditaires connues ne présentent qu’une très faible association avec les thromboses veineuses oculaires, si tant est qu’il y en ait une. En cas de thrombose veineuse rétinienne, il convient donc de rechercher en premier lieu les facteurs de risque établis tels que l’hypertension, l’hypercholestérolémie et le diabète. Le dépistage de la thrombophilie n’est généralement pas indiqué.

Thromboses veineuses intra-abdominales : les thrombophilies héréditaires étant des facteurs de risque établis de thromboses veineuses intra-abdominales, il est judicieux de dépister les patients de moins de 60 ans en conséquence. Il ne faut cependant pas oublier que les maladies myéloprolifératives, l’HPN, la cirrhose du foie et les interventions chirurgicales dans l’abdomen sont également des facteurs de risque importants de thrombose veineuse intra-abdominale. Comme la mutation Januskinas JAK2V617F, typique des néoplasies myéloprolifératives, peut être détectée dans près de 20% des cas, la recherche génétique moléculaire correspondante est utile, même en l’absence de modifications évidentes de la formule sanguine.

Enquêtes sur les familles

En cas de thrombophilie héréditaire avérée chez le patient index, la pratique courante consiste souvent, dans un deuxième temps, à examiner de manière ciblée les membres asymptomatiques de la famille afin de déterminer si le patient présente une thrombophilie avérée. Cependant, il n’a jamais été démontré avec certitude qu’une prophylaxie thromboembolique systématique chez les porteurs d’une thrombophilie permettait effectivement de prévenir de manière significative les événements thromboemboliques. L’enquête familiale ne devrait donc être utilisée que dans des situations sélectionnées et ne devrait en principe concerner que les membres de la famille au premier degré du patient index, âgés de moins de 60 ans. Il peut être utile d’examiner les jeunes femmes membres de la famille en vue d’une éventuelle grossesse ou d’une contraception. Les critères de sélection possibles pour une enquête familiale sont indiqués dans le tableau 1.

Bibliographie chez les auteurs

CARDIOVASC 2015 ; 14(2) : 24-26