Malgré l’introduction de traitements pharmacologiques modulant la maladie, les interventions de réadaptation continuent à jouer un rôle important dans la gestion à long terme de la SEP. Les personnes atteintes de SEP devraient être encouragées à pratiquer une activité physique régulière dès le début de la maladie et recevoir des instructions pour un programme d’entraînement adapté. Avec l’augmentation du niveau de handicap, des interventions de rééducation spécifiques et des phases de rééducation multidisciplinaires sont nécessaires.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie à évolution très variable caractérisée par un large éventail de pathologies, de lésions multifocales et de déficits fonctionnels entraînant des handicaps complexes. Les médicaments modulateurs de la maladie (interférons bêta, acétate de glatiramère, natalizumab, fingolimod) peuvent réduire les processus inflammatoires et la fréquence des poussées dans la SEP récurrente-rémittente, améliorer l’évolution clinique et subclinique et réduire les lésions tissulaires [1–4]. Cependant, une étude récente, quelque peu controversée sur le plan méthodologique, a remis en question l’effet à long terme de ces thérapies de modulation de la maladie sur la progression clinique de la maladie et du handicap [5]. De plus, ces traitements sont inefficaces en cas de SEP secondairement progressive [6] sans superposition de poussées et en cas de SEP primaire progressive [7]. Comme 15% des cas de SEP sont des formes progressives primaires [6] et qu’une grande partie des formes rémittentes primaires évoluent vers des formes progressives secondaires au bout de 15 à 20 ans [8], une grande partie des patients atteints de SEP continueront à développer des troubles fonctionnels complexes et des handicaps à long terme, qui ne peuvent guère être améliorés par des traitements médicamenteux.

Les traitements médicamenteux symptomatiques ne sont malheureusement disponibles que pour un éventail limité de symptômes (spasticité, troubles vésicaux, douleurs), tandis qu’il n’existe aucun traitement pharmacologique efficace pour d’autres dysfonctionnements courants (paralysie, ataxie, troubles visuels). De plus, l’utilisation de traitements médicamenteux est souvent limitée par l’apparition d’effets secondaires. Cela signifie que les personnes atteintes de SEP doivent faire face à une longue durée de vie (la durée moyenne de survie après le diagnostic est d’environ 40 ans) avec des limitations croissantes dans les activités personnelles et sociales et dans la qualité de vie [9, 10].

Pour ces raisons, il existe aujourd’hui un besoin urgent d’interventions de réadaptation et d’une gestion multidisciplinaire globale à long terme visant à réduire l’impact du processus de la maladie sur les activités personnelles et sociales et à permettre aux personnes atteintes de la SEP de conserver un maximum d’autonomie et de qualité de vie dans le cadre de la SEP [11].

Quelles mesures de réadaptation et quand ?

Le maintien des fonctions et des activités en tant qu’objectif important dans le traitement à long terme souligne l’importance d’une évaluation aussi précoce que possible des mesures de réadaptation chez les patients atteints de SEP.

Alors que pour un faible niveau de handicap (EDSS <3) une instruction et un coaching pour le maintien et l’optimisation de la capacité physique (par ex. recommandations d’activités physiques et réalisation d’un entraînement individuel autonome) [12]) sont généralement suffisantes, les patients atteints de SEP avec des handicaps modérés (EDSS 3-5,5) devraient suivre des interventions assistées spécifiques pour améliorer la marche et les fonctions quotidiennes – ceci en combinaison avec un entraînement de force et d’endurance adapté. Chez les patients présentant des handicaps plus importants (EDSS 6-7,5), des modalités thérapeutiques spécifiques régulières combinées à des phases de rééducation multidisciplinaires intensifiées en milieu hospitalier sont recommandées pour préserver l’autonomie et la mobilité. Chez les patients lourdement handicapés et largement alités (EDSS 8-9,5), l’objectif principal est de préserver la mobilité et la capacité de mobilisation, de réduire la nécessité de soins et de prévenir les complications (contractures, escarres, douleurs, problèmes respiratoires) : Outre les thérapies assistées régulières, les conseils et les instructions donnés aux soignants sont particulièrement décisifs à ce stade. Les personnes atteintes de SEP doivent être réévaluées à intervalles réguliers dès le début de la maladie afin de déterminer si des mesures de réadaptation doivent être mises en place ou adaptées.

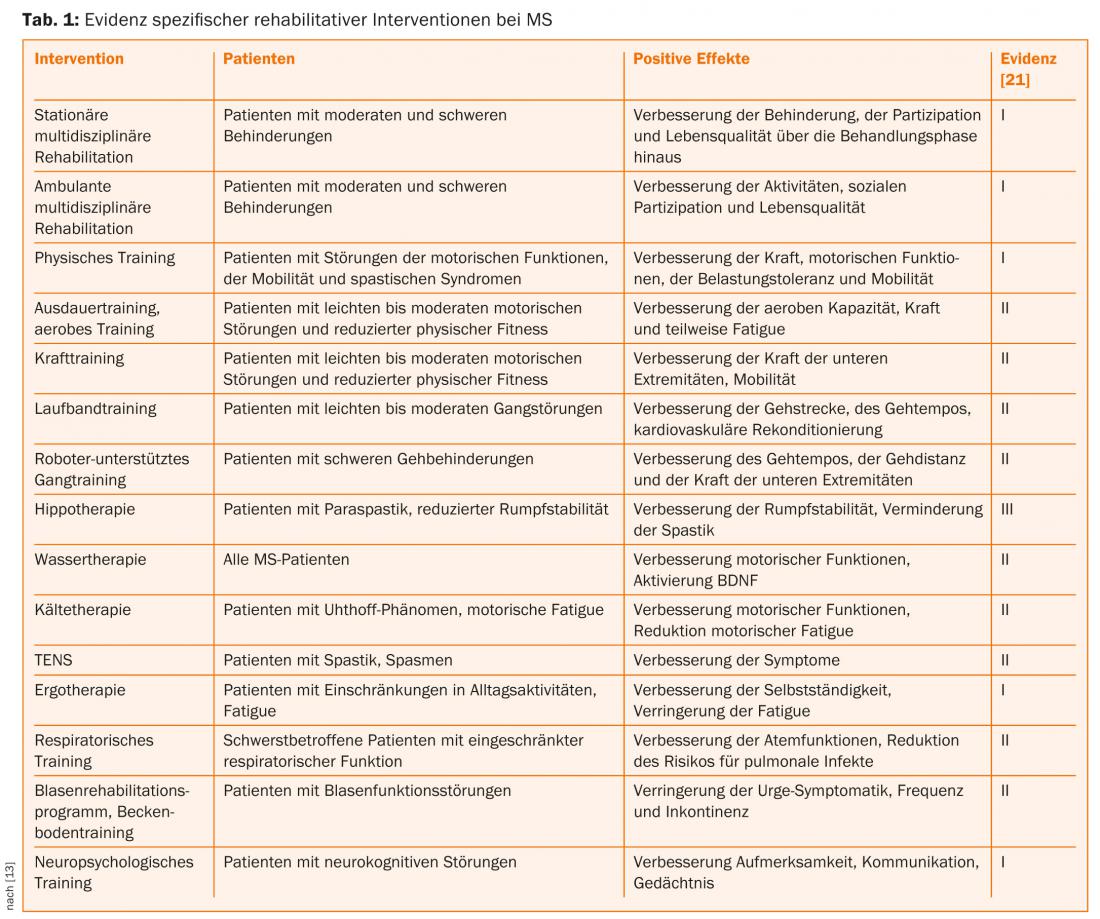

La décision de mettre en œuvre des mesures de réadaptation ambulatoires ou stationnaires dépend du degré et de la complexité des handicaps ainsi que des objectifs individuels. En principe, les patients atteints de SEP présentant des déficits fonctionnels et des handicaps complexes devraient opter pour un setting de rééducation multidisciplinaire en milieu hospitalier. Outre l’organisation multidisciplinaire et l’intensité élevée de la thérapie, l’un des avantages du concept de traitement stationnaire est la focalisation des ressources limitées des personnes atteintes de SEP sur les thérapies avec des phases de repos régulières, ce qui permet d’éviter l’épuisement par des tâches quotidiennes supplémentaires [13]. D’autre part, les thérapies ambulatoires ou à domicile ont l’avantage de permettre aux patients de suivre leur programme d’entraînement dans leur environnement habituel et de travailler en étroite collaboration avec les soignants [14]. Cependant, l’organisation de programmes de rééducation multidisciplinaires ambulatoires est souvent difficile chez nous pour des raisons logistiques en raison du manque de disponibilité de tels centres de thérapie ambulatoires spécialisés. L’importance et les preuves des mesures spécifiques de réadaptation sont résumées dans le tableau 1.

Sur quels mécanismes d’action reposent les mesures de réadaptation ?

Des études fonctionnelles ont montré que les patients atteints de SEP subissent une réorganisation corticale continue qui leur permet de compenser au moins partiellement de manière adaptative les lésions multifocales [15, 16]. Un mécanisme d’action possible des interventions de réadaptation serait donc de favoriser ces processus adaptatifs centraux. Un autre mécanisme d’action évoqué sur la base de données expérimentales est la réduction de l’activité inflammatoire par l’exercice physique [17, 18], bien que les études à long terme n’aient jusqu’à présent pas permis de démontrer un effet certain sur la progression de la maladie. Outre les effets spécifiques à la thérapie (activation spécifique, développement de la force, reconditionnement), des effets non spécifiques (amélioration de la compensation, de l’information et de l’instruction) semblent jouer un rôle important [19].

Gestion multidisciplinaire à long terme

En raison de la complexité et de la grande variabilité de la maladie, une gestion globale à long terme devrait impérativement inclure, outre les traitements pharmacologiques, la possibilité de mesures de réadaptation dès le début. Ces interventions ne devraient pas se concentrer uniquement sur l’utilisation adéquate et en temps voulu d’interventions spécifiques, mais devraient également inclure une information et des conseils individuels aux personnes concernées et à leurs proches. Dans ce contexte, toutes les mesures pharmacologiques et non pharmacologiques devraient être regroupées dans un concept ciblé à long terme, qui nécessite nécessairement un réseau multidisciplinaire coordonné. En raison des changements souvent difficilement prévisibles dans l’évolution de la maladie, une réévaluation régulière est nécessaire afin d’adapter les interventions en fonction des ressources et des besoins grâce à des ajustements appropriés du concept de traitement à long terme [11, 20].

Dr. med. Serafin Beer

Littérature :

- Sloka JS, Stefanelli M : Mult Scler 2005 ; 11 : 425-432.

- Wingerchuk DM : Semin Neurol 2008 ; 28 : 56-68.

- Bates D : Neurology 2011 ; 76 : S14-S25.

- Freedman MS : Neurology 2011 ; 76 : S26-S34.

- Shirani A, et al : JAMA 2012 ; 308 : 247-256.

- Miller DH, Leary SM : Lancet Neurol 2007 ; 6 : 903-912.

- La Mantia L, et al : Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry 2013 ; 84 : 420-426.

- Hurwitz BJ : Neurology 2011 ; 76 : S7-S13.

- Paltamaa J, et al : J Rehabil Med 2006 ; 38 : 339-345.

- Pfleger CC, et al : Mult Scler 2010 ; 16 : 121-126.

- Kesselring J, Beer S : Lancet Neurol 2005 ; 4 : 643-652.

- McAuley E, et al. : Mult Scler 2007 ; 13 : 652-659.

- Beer S, Khan F, Kesselring J : Journal of neurology 2012 ; 259 : 1994-2008.

- Khan F, et al : Mult Scler 2009 ; 15 : 869-875.

- Rocca MA, et al : Ann Neurol 2002 ; 51 : 330-339.

- Thickbroom GW, et al : J of Neurol 2008 ; 255 : 1001-1005.

- Heesen C, et al : Expert Rev Neurother 2006 ; 6 : 347-355.

- Bansi J, et al : Mult Scler 2013 ; 19 : 613-621.

- Freeman JA, et al : Neurology 1999 ; 52 : 50-56.

- Khan F, et al : Multidisciplinary rehabilitation for adults with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD006036.

- Conseil national de la santé et de la recherche médicale (NHMRC). NHMRC Levels of Evidence and Grades for Recommendations for Developers of Guidelines NHMRC.

InFo Neurologie & Psychiatrie 2013 ; 11(6) : 21-23