Le traitement des plaies a été l’une des toutes premières mesures thérapeutiques utilisées et développées par l’homme. Au cours des 50 dernières années, un changement de paradigme complet s’est produit dans l’utilisation des pansements.

Le modèle de la cicatrisation des plaies se trouve dans la nature. Depuis le début de l’humanité, on a observé que les arbres et les plantes sécrètent des sucs ou des résines lorsqu’ils sont blessés. Ces sucs collent le défaut et entraînent manifestement la guérison de la lésion. Ainsi, on pense aujourd’hui que c’est grâce à cette inspiration via la nature que les premiers pansements à base de feuilles, de résines et d’écorces ont vu le jour.

Le traitement des plaies a été l’une des toutes premières mesures thérapeutiques utilisées et développées par l’homme. Au cours des 50 dernières années, un changement de paradigme complet s’est produit dans l’utilisation des pansements.

Traitement des plaies à l’époque

L’un des premiers témoignages littéraires sur le traitement des plaies est le papyrus d’Edwin Smith, qui remonte à 1900 av. On y trouve des descriptions et des instructions détaillées sur les soins à apporter aux blessures aiguës : “Après avoir donc recousu sa blessure, tu mettras sur celle-ci du [Fleisch] frais le premier jour. Vous ne devez pas les relier. Ancrer le patient à son point d’ancrage (ce qui signifie respecter le mode de vie habituel du patient) jusqu’à ce que la plaie soit guérie. Vous devez le traiter quotidiennement avec du saindoux, du miel et de l’écarlate”.

Les écrits mentionnent le lin fin comme matériau de pansement, comme celui utilisé par les fabricants de momies. Un autre témoignage de la technique de bandage antique est l’image sur une coupe en argile d’Achille bandant son ami Patrocle en 500 av.

Quelques siècles plus tard, Claudius Galien (129-210 après J.-C.), médecin et philosophe romain d’origine grecque, s’est intéressé de près à la question de la cicatrisation des plaies. C’est également lui qui a décrit les signes classiques d’inflammation utilisés jusqu’à aujourd’hui : Rubor (rougeur), Tumor (gonflement), Calor (chaleur), Dolor (douleur), Functio laesa (limitation fonctionnelle). L’un des principaux objectifs de son travail scientifique était de donner un fondement théorique et de systématiser les connaissances médicales.

Les trois premiers livres consacrés exclusivement au traitement des plaies ont été écrits par Paracelse (1493 à 1541 après J.-C.) et publiés pour la première fois en 1563. Ils s’intitulent “Trois livres sur les blessures et les lésions, avec toutes leurs causes, et la même cure parfaite, de l’éminent et très réputé Aureoli Theophrasti Paracelsi von Hohenheim” et décrivent de manière très détaillée, sur 152 pages, les observations que Paracelse a faites sur un “objet vivant” pendant le processus de guérison des blessures. Là encore, nous trouvons des affirmations qui restent valables aujourd’hui, comme par exemple : “La guérison des plaies et des blessures se fait selon certaines lois. La nature ne vous suit pas, c’est vous qui devez la suivre”.

Au cours des siècles suivants, les méthodes de traitement des plaies sont devenues de plus en plus sophistiquées et différenciées. Le lin, l’étoupe de chanvre, la laine et le coton étaient les principaux matériaux utilisés pour les pansements. En Allemagne, au XIXe siècle, deux livres ont longtemps été considérés comme les ouvrages de référence dans le domaine du traitement des plaies : “Gründlicher Bericht von den Bandagen”, écrit par Heinrich Bass vers 1720, et “Kurze praktische Verbandlehre”, écrit par Joachim Friedrich Henckel en 1849.

C’est également à cette époque que Joseph Lister (1827-1912) a découvert le nettoyage des plaies avec des liquides antiseptiques. C’est par hasard qu’il a découvert en 1864 l’effet bactéricide de l’acide carbolique. Un risque majeur pour le patient, à savoir l’infection de sa plaie par des bactéries, a ainsi pu être limité. Ce n’est que des années plus tard que les nombreux effets secondaires causés par le carbol ont été reconnus et décrits. La nécessité absolue de traiter les plaies infectées avec un antiseptique est cependant restée la règle absolue jusqu’à aujourd’hui.

Cependant, on ne savait toujours pas comment se déroulait réellement la cicatrisation. Toutes les recommandations et théories découlent des observations et des déductions des médecins chercheurs, mais il n’y a pas encore de preuves ni même de résultats de mesure.

Le traitement des plaies aujourd’hui

L’histoire du traitement moderne des plaies d’aujourd’hui commence en 1962. George D. Winter a découvert, lors d’expériences sur des porcs, que la formation de nouveaux tissus dans un environnement de plaie humide, fermé aux influences extérieures, peut avoir lieu jusqu’à 50% plus rapidement que sous une croûte sèche, une croûte de plaie ou des pansements secs. [1] Le modèle naturel de ses recherches était l’ampoule qui se forme par frottement (par exemple lors d’une randonnée) et qui guérit exactement selon le même principe. L’opinion qui prévalait jusqu’à présent, selon laquelle une plaie doit être traitée à sec et si possible à l’air libre pour qu’elle puisse respirer, a été réfutée.

Il a ainsi pu constater qu’un milieu humide pour les plaies offre un climat optimal pour les nombreuses substances qui favorisent la cicatrisation. L’importance des substances contenues dans l’exsudat des plaies a été découverte !

En 1963, une autre étude clinique a également démontré que non seulement le milieu humide contribuait à une guérison plus rapide, mais qu’une température constante (environ 35 à 37°C) était également essentielle pour des conditions de guérison optimales. [2] La température doit être maintenue pendant une période aussi longue que possible (plusieurs jours). Dans ce contexte, le terme “repos de la plaie” s’est établi.

Ces découvertes révolutionnaires ont entraîné un changement de paradigme dans le traitement des plaies aiguës et chroniques. De nombreux chercheurs d’horizons scientifiques très divers ont découvert le sujet et ont tenté de poursuivre leurs recherches sur le processus de cicatrisation des plaies sur la base des découvertes de Winter.

Plaies aiguës et chroniques

Une plaie aiguë (Fig. 1) est une lésion de la peau qui se produit dans un tissu intact (par exemple, une éraflure). La cause ou le déclencheur de la lésion est connu et le processus de guérison se déroule selon un schéma clairement décrit. Une blessure aiguë est généralement guérie au bout de 21 jours [3].

La plaie chronique (Fig. 2) résulte d’une maladie antérieure plus ou moins longue qui provoque une lésion des tissus ou empêche la formation de nouveaux tissus. [4] Une plaie est dite chronique lorsqu’elle ne montre aucune tendance à la guérison après 3 mois [5].

Le choix du pansement ne dépend pas du fait qu’il s’agisse d’une plaie aiguë ou chronique. Seule la priorité change : en cas de blessure aiguë, l’effet favorisant la cicatrisation intervient immédiatement après l’application. Dans le cas d’une plaie chronique, il faut d’abord déterminer la cause du problème de cicatrisation et, si possible, l’éliminer avant qu’un pansement ne puisse être pleinement efficace.

Avant d’appliquer un pansement : le nettoyage de la plaie

Un élément central du traitement des plaies aiguës et chroniques est le nettoyage ciblé de la plaie, de ses bords et de la peau qui l’entoure. L’objectif du nettoyage de la plaie est d’éliminer les dépôts, les matières étrangères et les micro-organismes de la plaie de la manière la plus complète et la plus atraumatique possible par des mesures physiques et/ou un traitement antibactérien de la plaie. Pour ce faire, il existe plusieurs approches :

Nettoyer

Pour nettoyer la plaie, il convient d’utiliser des tampons stériles en gaze ou en non-tissé, humides ou secs, et de les passer vigoureusement sur le fond de la plaie en effectuant des mouvements circulaires. Pour obtenir un résultat efficace, il est nécessaire d’appliquer cette méthode à plusieurs reprises.

Rinçage

Que ce soit pour les plaies aiguës ou chroniques, l’irrigation des sous-sols et des couloirs revêt une grande importance. La densité des germes dans une plaie peut être réduite de plusieurs fois en rinçant abondamment avec une solution de rinçage antibactérienne. Pour ce faire, il est possible d’utiliser des seringues traditionnelles avec une canule à bouton montée ou des cathéters.

Phase humide-sec

La phase humide-sec est une forme particulière de nettoyage de la plaie. La phase humide-sec, contrairement au nettoyage ou au rinçage, implique les bords et l’environnement de la plaie.

La procédure se déroule en deux étapes : Pour la phase humide, des compresses multicouches sont imprégnées d’une solution neutre ou d’un antiseptique pour plaies et appliquées sur la plaie et la peau qui l’entoure. La durée de la phase humide est de 10 à 20 minutes et dépend de la solution porteuse utilisée et de l’état du fond de la plaie.

Pour la phase de séchage, des compresses multicouches sont à nouveau appliquées, mais cette fois-ci à sec. Elle dure généralement 10 minutes et sert à absorber l’excès d’humidité, les débris cellulaires et les résidus de colle du stratum corneum.

Débridement

Les dépôts tenaces de nécrose ou de fibrine ne peuvent pas être éliminés de la plaie par les méthodes décrites précédemment. Dans ce cas, le débridement “bed-side” s’est établi comme une mesure rapide, efficace et peu coûteuse. On utilise pour cela une cuillère tranchante, une curette annulaire ou un scalpel. Si des douleurs apparaissent, la surface de la plaie peut être traitée au préalable avec un anesthésique local.

Qu’elle soit aiguë ou chronique, seule une plaie propre peut guérir.

Pansements modernes

La découverte de Winter a permis à l’industrie d’entrevoir un potentiel pour des produits modernes de traitement des plaies. En 1967, le premier pansement hydrocolloïde est lancé sur le marché : Varihesive®. Ce pansement utilisait les connaissances en matière de traitement humide des plaies et imitait l’ampoule donnée par la nature. On peut également comparer cet effet à celui d’une serre, qui crée un climat optimal pour les plantes. Les substances actives ne sont pas nécessaires pour cela.

Au 21e siècle, nous disposons d’un nombre incalculable de pansements modernes qui garantissent une cicatrisation en milieu humide, régulent le flux d’exsudat et peuvent rester en place plusieurs jours.

Exigences d’un pansement moderne

Pour que l’expérience acquise au cours des 50 dernières années puisse être appliquée de manière optimale dans la vie quotidienne, les pansements modernes doivent répondre à certaines exigences.

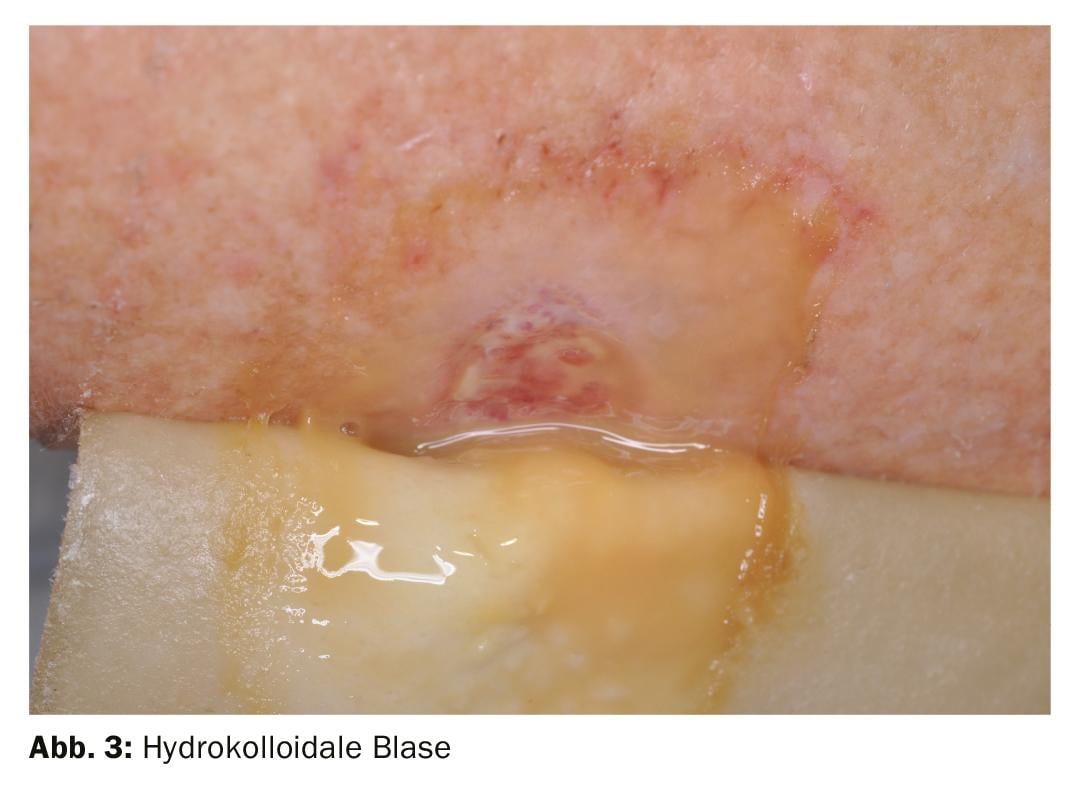

Le rôle le plus important est joué par le milieu chaud et humide. Le climat sous le pansement ne doit pas être trop sec, mais pas trop humide non plus. Pour réguler cela, la capacité d’absorption et de rétention du pansement doit être précisément adaptée aux conditions locales (Fig. 3). La plupart des fabricants fournissent des informations à ce sujet dans la notice d’emballage.

Un autre point est la perméabilité à la vapeur d’eau (MVTR). Comme décrit ci-dessus, un pansement ne doit pas être en mesure de maintenir la circulation de l’oxygène vers l’extérieur. Mais la vapeur d’eau émise par la peau doit pouvoir se diffuser sous une forme suffisante à travers le pansement. Dans le cas contraire, il y aura une macération du fond de la plaie et de la peau environnante.

En outre, un pansement moderne doit protéger la plaie des influences extérieures (sur 360°), offrir une protection mécanique et assurer la régulation de la température dans la zone de la plaie.

Choisir le bon pansement

Le choix du pansement approprié dépend du flux d’exsudat de la plaie et de son emplacement sur le corps. Les plaies qui exsudent fortement doivent être recouvertes d’un pansement capable d’absorber suffisamment de liquide pendant plusieurs jours.

Un élément important dans le choix d’un pansement approprié est l’évaluation précise du pansement retiré. Il donne des informations sur la quantité d’exsudat, la couleur, l’odeur et les propriétés d’absorption et de rétention du produit utilisé (figure 4). Il vaut toujours la peine de jeter un coup d’œil attentif avant de jeter le produit à la poubelle.

Les pansements sont aujourd’hui classés par groupes de substances, à l’instar des médicaments. Les produits principalement utilisés pour le traitement des plaies chroniques sont, entre autres :

Produits de comblement des plaies

Un point à prendre en compte dans le processus de décision est la profondeur de la plaie. Étant donné que l’effet sur le processus de cicatrisation ne peut avoir lieu que si le pansement est appliqué directement au fond de la plaie, il est nécessaire d’utiliser des produits dits de comblement de plaie pour les plaies profondes (>3 mm). Voici les principales catégories de produits : [6]

Alginate

Les alginates sont constitués de fibres d’algues brunes et peuvent absorber environ 20 fois leur propre poids en exsudat. Ils sont faciles à tamponner dans la cavité d’une plaie et favorisent l’autolyse de la plaie grâce à leur teneur élevée en calcium. En outre, ils peuvent être utilisés pour arrêter les saignements.

Hydrofibres

Les hydrofibres sont composées de carboxyméthylcellulose, peuvent également absorber environ 20 fois leur propre poids d’exsudat et ont la propriété positive de présenter un pouvoir absorbant exclusivement vertical, contrairement à un alginate. Ainsi, il n’y a pas de macération des bords de la plaie.

Hydrogels

Les gels sont principalement constitués d’une masse amorphe qui contient jusqu’à 96% d’eau. Ils sont utilisés pour les plaies qui ne favorisent pas suffisamment l’exsudat pour qu’un climat humide puisse se développer. Parfois, ils sont également utilisés pour réhydrater des dépôts tels que la fibrine ou la nécrose.

Cas particulier : le miel médical

Le miel est connu depuis longtemps comme un remède. Hippocrate et Paracelse utilisaient le miel dans nombre de leurs formules.

Le miel de manuka de Nouvelle-Zélande est un fournisseur important à des fins thérapeutiques. Pour que le produit naturel devienne du miel médical, il subit un traitement aux rayons gamma. On obtient ainsi un dispositif médical autorisé pour le traitement des plaies. Le miel de manuka contient du méthylglyoxal (MGO) comme ingrédient essentiel.

Selon la législation médicale en vigueur, aucun miel “normal” (y compris les produits biologiques) ne peut être utilisé pour le traitement des plaies. Les aliments et les compléments alimentaires ne peuvent légalement pas être utilisés à des fins médicales.

Le miel médical est disponible sous forme de gel, d’alginate de miel ou de plaque de miel.

Couvertures de plaies

Pour les plaies superficielles ou pour terminer l’application de produits de comblement, on utilise ce que l’on appelle des pansements. Il s’agit des principaux groupes de produits :

Hydrocolloïdes

L’hydrocolloïde est le plus ancien pansement “moderne”. Les hydrocolloïdes contiennent des particules qui gonflent fortement et qui sont enrobées dans un support composé d’espèces de caoutchouc synthétique. Comme pour la vessie, les ingrédients utilisés transforment l’exsudat de la plaie en une masse gélatineuse, de sorte que la plaie reste humide (Fig. 5). Les hydrocolloïdes ne sont plus aussi souvent utilisés aujourd’hui car ils sont de plus en plus remplacés par des produits plus modernes comme les mousses.

Mousses

Il existe aujourd’hui une grande variété de pansements en mousse. Ils sont constitués soit d’hydropolymères, soit de polyuréthane. Ils possèdent de bonnes propriétés d’absorption et de rétention, en particulier lorsqu’ils sont dotés d’une couche supplémentaire de polyacrylate. Les composants cellulaires et l’exsudat de la plaie sont absorbés et stockés dans la structure de la mousse. Un pansement en mousse protège les tissus frais des effets traumatiques et des infections secondaires de l’extérieur, sans pour autant entraver les échanges gazeux.

Diapositives

Les films médicaux sont composés d’une couche de support en polyuréthane, recouverte d’un adhésif polyacrylate hypoallergénique. Les films sont très fins, transparents et hautement perméables à la vapeur d’eau. Comme ils ne peuvent pas absorber l’exsudat de la plaie, ils sont généralement utilisés pour fixer les couvertures de plaie. Recouvert d’un film, chaque pansement devient imperméable à l’eau et le patient peut prendre une douche avec.

Conclusion

Le choix du bon pansement peut être utile à plusieurs égards : La plaie guérit plus rapidement, sans douleur, et le résultat de la cicatrice est plus beau par la suite. De plus, le bon pansement au bon endroit et au bon moment permet d’économiser de l’argent.

Néanmoins, le meilleur pansement ne sert à rien si la cause d’un problème de cicatrisation n’est pas clarifiée et diagnostiquée.

Littérature :

- Hiver George D : Formation du scab et taux d’épithélialisation des plaies superficiales dans la peau du jeune cochon domestique. Nature volume 1962 ; 193 : 293-294.

- Hiver George D : Effet du séchage à l’air et des pansements sur la surface d’une plaie. Nature volume 1963 ; 197 : 91-92.

- Lippert H : Atlas des plaies. MVH Medizinverlage 2001.

- Münter C : Progrès dans le traitement moderne des plaies. Uni-Med-Verlag Bremen 2005.

- Dissemond J, et al. : pH du milieu des plaies chroniques, Hautarzt 2004 ; 54 : 959-956.

- Compendium suisse des matériaux pour les plaies, Medinform 2019 ; www.wundmaterialkompendium.ch

Littérature complémentaire :

- Panfil EM : Soigner les personnes atteintes de plaies chroniques. Éditions Hans Huber Zurich, 3e édition 2015.

- DNQP : Standard des experts pour les soins aux personnes souffrant de plaies chroniques, éditions de l’université d’Osnabrück, 2e édition 2015 ; www.dnqp.de

- DGfW : Lignes directrices S3 sur le traitement local des plaies chroniques chez les patients présentant des risques de maladie artérielle périphérique, de diabète sucré et d’insuffisance veineuse chronique, 2012 ; www.dgfw.de

- SAfW : Compendium des plaies de la Société suisse pour le traitement des plaies, mhp Verlag Wiesbaden 2012 ; www.safw.ch

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2019 ; 14(10) : 6-11