Les développements techniques permettent désormais un traitement endovasculaire des plus petits vaisseaux pelviens chez les patients souffrant de dysfonction érectile. La dysfonction érectile d’origine vasculaire peut servir d’indicateur précoce de l’athérosclérose en cours de développement, c’est pourquoi un examen angiologique des patients souffrant de dysfonction érectile et présentant un risque cardiovasculaire connu est tout à fait pertinent. Comme la dysfonction érectile a souvent des causes multifactorielles, une collaboration interdisciplinaire est importante pour son traitement.

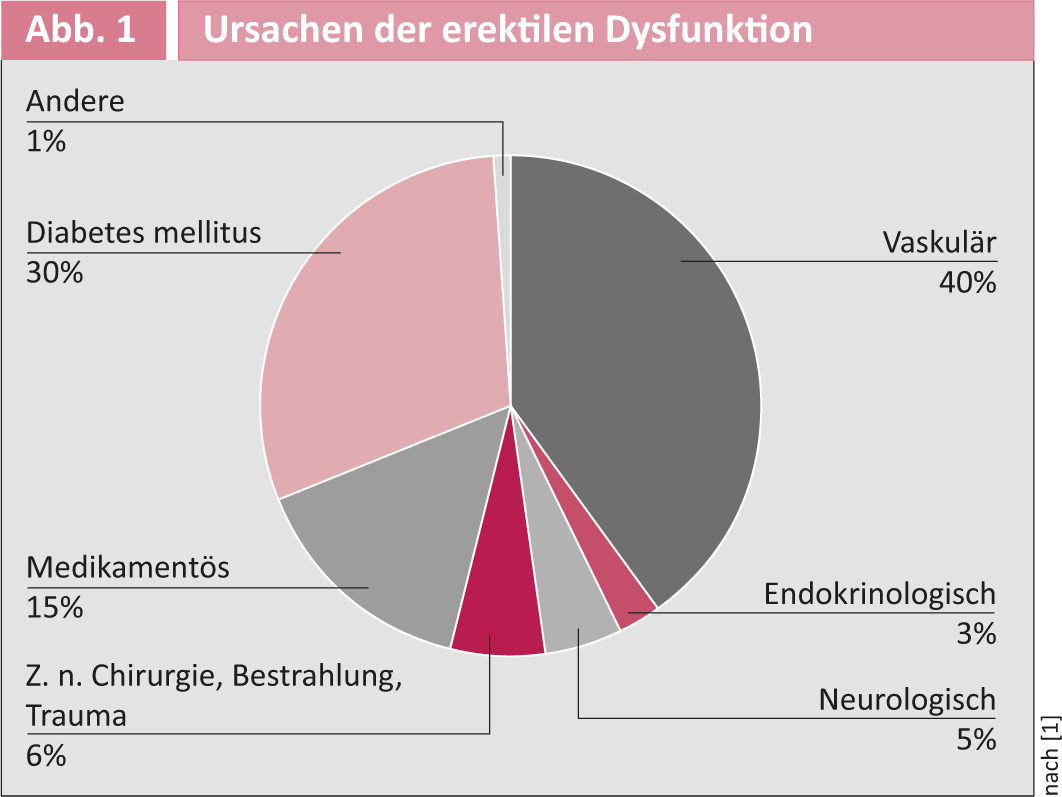

Plus de 150 millions d’hommes dans le monde souffrent de dysfonctionnement érectile (DE). Leurs causes sont multiples et souvent multifactorielles, mais les problèmes vasculaires constituent l’une des principales causes de la DE d’origine organique(figure 1).

De nombreux patients atteints de DE présentent de multiples facteurs de risque cardiovasculaire, tels que la présence d’une maladie occlusive de l’artère périphérique, d’une maladie coronarienne, d’un abus de nicotine, d’une hyperlipidémie, d’une hypertension artérielle, d’un diabète sucré et d’antécédents familiaux positifs.

Outre les troubles fonctionnels liés aux rapports sexuels, qui sont au premier plan pour les patients concernés, les symptômes de la DE servent également de signes précoces possibles de la maladie.

Les indicateurs de la présence de modifications athéroscléreuses dans d’autres régions du corps. Il a été démontré que jusqu’à 70% des patients de sexe masculin présentant une angine de poitrine récente avaient des antécédents de symptômes de DE.

Les méthodes actuelles de traitement des patients atteints de DE, telles que l’injection intracaverneuse de prostanoïdes ou l’utilisation d’une pompe à vide, sont limitées et parfois très inconfortables.

L’introduction d’inhibiteurs de la phosphodiestérase tels que le Viagra a permis d’améliorer l’utilisation clinique de nombreux patients, mais jusqu’à 50% des personnes étudiées présentent une réponse sous-optimale à ces médicaments.

Pour diverses raisons, la revascularisation chirurgicale des lésions artérielles ne s’est pas imposée dans la pratique clinique :

- Différentes techniques chirurgicales ont été utilisées de manière non standard.

- Il existe souvent des obstructions artérielles diffuses et non focales chez les patients ED présentant des facteurs de risque cardiovasculaire.

- Les études publiées ont un nombre très limité de patients.

- Les interventions chirurgicales présentent des risques de morbidité spécifiques tels que les troubles de la cicatrisation et l’atteinte des structures nerveuses, qui peuvent entraîner une anesthésie et/ou une éjaculation rétrograde.

Diagnostic des causes vasculaires de la dysfonction érectile

Anamnèse : l’anamnèse spécifique des patients atteints de DE chez qui des problèmes vasculaires sont supposés être la cause comprend les aspects suivants :

- Facteurs de risque cardiovasculaire

- Antécédents cardiovasculaires personnels et familiaux

- Présence de symptômes de claudication (en cas d’obstruction iliaque isolée, également de claudication de la fesse ou de la cuisse)

- Antécédents médicamenteux (les groupes de médicaments suivants peuvent être à l’origine d’une DE : antipsychotiques, antihypertenseurs, antidépresseurs, antiandrogènes et antihistaminiques).

- Début des symptômes de la DE

- Existence d’une diminution de la rigidité, d’une chute trop précoce d’une érection brièvement atteinte ou d’une perte totale de la tumescence (très rare)

- Quelles mesures ont déjà été essayées (inhibiteurs de la phosphodiestérase, injection intracaverneuse, aides à l’érection par le vide, etc.)

- Test d’auto-injection des corps caverneux : Si une faible dose de prostaglandines entraîne une érection complète, une DE neurogène, psychogène ou hormonale est probable. Si une dose moyenne à élevée entraîne une érection, une cause vasculaire est probable. Si des doses élevées n’entraînent pas d’érection, il est probable qu’un dysfonctionnement veino-occlusif soit à l’origine de la DE.

- Deux questionnaires différents (International Index of erectile function [IIEF] questionnaires, IIEF-6 et IIEF-15) fournissent des informations plus détaillées sur les manifestations de la DE.

Oscillométrie et détermination de l’indice cheville-bras : étant donné que les obstructions artérielles chez les patients atteints de DE se situent également au niveau de l’artère iliaque commune et peuvent provoquer les symptômes d’une diminution de la circulation sanguine pénienne, il est recommandé de réaliser un examen angiologique de base par palpation des pouls périphériques, détermination de l’indice cheville-bras et oscillométrie du membre inférieur. Il convient de noter que la perfusion au repos peut être normale chez les patients présentant des obstructions des artères pelviennes bien collatéralisées et que le territoire vasculaire de l’artère iliaque interne échappe à cette étude hémodynamique en raison de sa position anatomique. Un résultat hémodynamique normal au repos n’exclut donc pas une obstruction artérielle des artères pelviennes majeures et mineures.

Échographie duplex : à la suite des examens hémodynamiques susmentionnés, il est recommandé d’effectuer une échographie duplex des artères pelviennes afin d’exclure une macroangiopathie artérielle. En outre, les artères inguinales doivent être examinées en ce qui concerne la possibilité de les ponctionner en vue d’une éventuelle angiographie. En outre, l’échographie duplex pénienne sous érection pharmacologiquement induite après injection intracaverneuse d’alprostadil est une étape importante avant une éventuelle procédure invasive plus poussée par angiographie.

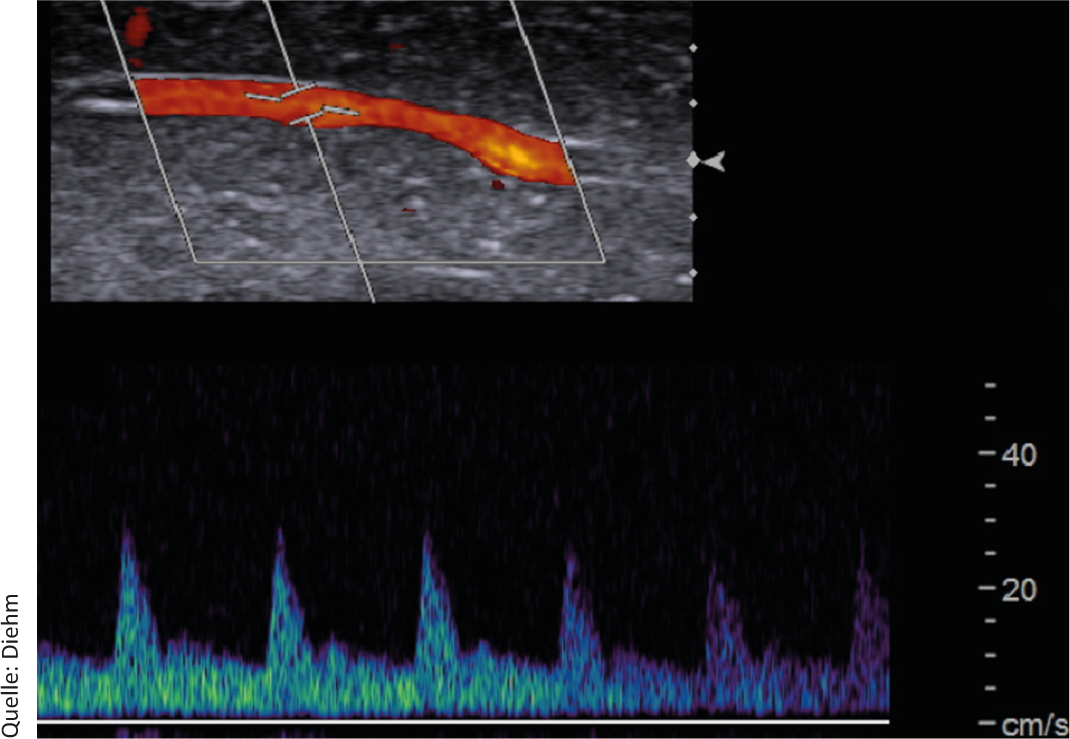

Si le débit artériel est inférieur à une valeur seuil définie(figure 2), cela indique la présence possible d’une obstruction proximale, qui peut entraîner une insuffisance de l’apport artériel au pénis.

Fig. 2 : Causes de la dysfonction érectile. Image par échographie duplex d’un profil de flux artériel dans l’artère profonde du pénis après application d’alprostadil. La vitesse du flux systolique est réduite et il est recommandé de procéder à une évaluation angiographique de la situation. De plus, le débit diastolique final est limite élevé, ce qui fait suspecter une fuite veineuse supplémentaire.

Outre des conditions artérielles, neurovasculaires, hormonales et anatomiques structurelles intactes, l’initiation et le maintien d’une érection nécessitent également une fonction veino-occlusive normale. Cela signifie que le sang passe par l’artère dans les corps caverneux, qui se remplissent et compriment les veines drainantes, entraînant ainsi une fuite veineuse pendant l’érection. Ainsi, si le flux artériel est conservé, une érection adéquate peut se produire même en présence d’une fuite veineuse, qui peut souvent être la cause d’une DE. On considère qu’il existe une fuite veineuse si la vitesse diastolique finale dans une artère caverneuse >est de 5 cm/s. Si c’est le cas chez un patient atteint de DE et si l’afflux artériel est certain, un traitement de la fuite veineuse par chirurgie ouverte ou même par voie endovasculaire (embolisation) peut être discuté.

Technique de diagnostic endovasculaire et thérapie

Angiographie : si les examens susmentionnés permettent de suspecter la présence d’une obstruction artérielle, il est recommandé de réaliser une angiographie des artères pelviennes. Celle-ci peut être réalisée via un petit trou de ponction artérielle, sans mise en place d’une gaine dans un premier temps.

Dans ce cas, les artères pelviennes externes et internes sont visualisées des deux côtés. En particulier, la visualisation sélective des artères pelviennes internes requiert une expérience interventionnelle approfondie, car la manipulation dans cette région du flux peut entraîner des dissections si elle n’est pas effectuée avec précaution.

Si l’angiographie des segments vasculaires susmentionnés révèle des obstructions significatives, une angioplastie par ballonnet et, le cas échéant, l’implantation d’un stent sont envisagées. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place une gaine artérielle d’un diamètre minimum de quatre French.

Comme les patients atteints de DE sont généralement des patients vasculaires moins polymorbides, il est souvent possible de traiter le trou de ponction au moyen d’une compression et d’un pansement compressif et, grâce à cette approche de traitement peu invasive, de traiter une grande partie des patients en ambulatoire.

Dans la région de l’artère iliaque commune et de l’artère iliaque interne, l’implantation d’un stent est souvent inévitable en raison de lésions excentriques souvent très calcifiées. Au niveau des vaisseaux plus distaux, comme l’artère pudendale interne, de bons résultats morphologiques peuvent souvent être obtenus avec la seule angioplastie par ballonnet. Cependant, cette artère a généralement un diamètre inférieur à 3 mm et le taux de resténose après angiopastie au ballonnet seule n’est pas clair.

Résultats du traitement endovasculaire des obstructions artérielles dans le petit bassin

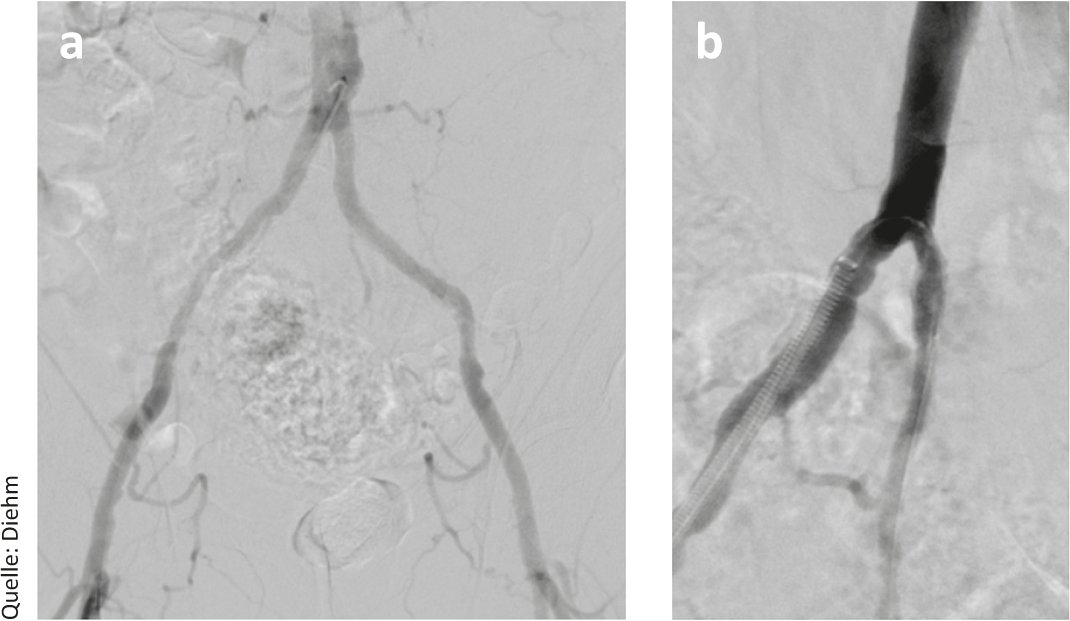

Différents auteurs ont d’abord rapporté des succès de traitement fonctionnel chez des patients atteints de DE avec des obstructions des artères pelviennes proximales (artères iliaques communes, artères iliaques externes) (Figure 3).

Fig. 3: a) Angiographie artérielle pelvienne de synthèse. Les artères pelviennes externes ne présentent que de discrètes modifications athérothrombotiques. Cependant, il existe une occlusion fonctionnelle des deux artères pelviennes internes ; b) Visualisation sélective de l’artère iliaque interne droite et mise en place de stents recouverts de médicaments.

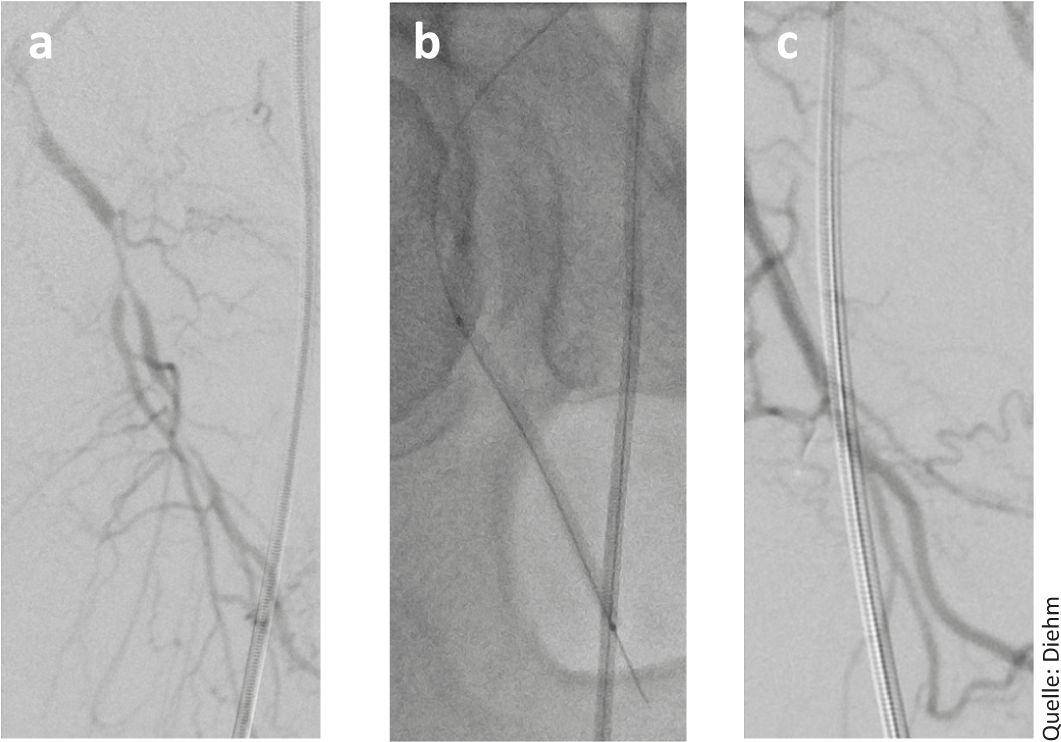

Le traitement endovasculaire des obstructions artérielles dans le territoire stromal de l’artère iliaque interne et surtout de l’artère pudendale interne est devenu de plus en plus possible ces dernières années grâce à la miniaturisation de la technologie des cathéters(Fig. 4). Conformément à cette évolution récente, les données disponibles à ce sujet se limitent actuellement à une étude récemment publiée.

Fig. 4: a) Angiographie d’une sténose de haut niveau de l’artère pudendale interne ; b) Dilatation au ballonnet de cette sténose c) et résultat final de l’angiographie.

Rogers et ses collègues ont traité 30 hommes âgés d’environ 60 ans et présentant une réponse sous-optimale à la PDE-I, avec une sténose d’une ou des deux artères pudendales internes vérifiée par angiographie, en implantant des stents coronaires recouverts de médicaments.

Pour ce faire, les patients avaient été préalablement dépistés pour une diminution de la perfusion pénienne par échographie duplex de l’artère profonde du pénis après injection intracaverneuse d’un prostanoïde. Au total, cette étude a nécessité le dépistage de 383 patients et l’angiographie de 89 d’entre eux en vue de l’implantation d’un stent dans le territoire vasculaire de l’artère pudendale interne chez 30 hommes. Environ un tiers des patients ne se prêtaient pas à une dilatation en raison de l’absence d’obstruction et un autre tiers en raison d’une obstruction trop importante.

Le succès technique de l’intervention par cathéter, dans laquelle des artères d’un diamètre moyen de 2,6 mm ont été traitées, a été de 100%. Après l’implantation d’un stent, près de 60% des patients dilatés ont présenté une amélioration fonctionnelle de la circulation sanguine pénienne. Cependant, à six mois, le taux de resténose vérifié par angiographie était de 34%. Cette étude pilote montre des résultats encourageants de la thérapie endovasculaire chez les patients atteints de DE liée à l’artériosclérose. D’autres études dans ce domaine intéressant et jusqu’ici souvent négligé sur le plan clinique devraient examiner la valeur de la thérapie endovasculaire par rapport aux mesures thérapeutiques purement conservatrices.

Conclusion

Jusqu’à 50% des patients atteints de DE présentent une réponse sous-optimale aux inhibiteurs de la PDE. Sur la base des données disponibles, la revascularisation de ces patients pourrait constituer une option de traitement intéressante pour de nombreux patients.

Les améliorations techniques et la miniaturisation de la technologie des cathéters permettent aujourd’hui un traitement endovasculaire non seulement des vaisseaux du tronc pelvien, mais aussi des artères du petit bassin qui alimentent le pénis.

L’implantation d’endoprothèses est techniquement réalisable et sûre chez les patients atteints de DE athérosclérotique, aussi bien en cas d’atteinte des vaisseaux du tronc pelvien que des artères pelviennes internes.

Au vu des chiffres épidémiologiques disponibles et des données de l’étude ZEN, un examen angiologique des patients atteints de DE chez lesquels des facteurs de risque cardiovasculaire sont connus semble tout à fait pertinent. Outre l’impact fonctionnel sur l’érection, qui peut entraîner une nette amélioration de la qualité de vie des patients concernés, la découverte d’une DE d’origine vasculaire chez des patients jusque-là sans antécédents cardiovasculaires est un indicateur précoce important de l’athérosclérose en cours de manifestation.

Il convient toutefois de noter qu’à l’heure actuelle, les données cliniques relatives à cette intervention peu invasive sont encore limitées. Les patients adressés pour une évaluation angiologique doivent savoir que toutes les obstructions artérielles ne se prêtent pas à un traitement endovasculaire et que tous les patients qui ont été revascularisés avec succès sur le plan technique n’obtiennent pas forcément un succès fonctionnel. Cela souligne l’importance de la coopération interdisciplinaire dans la DE, dont l’origine est souvent multifactorielle.

Littérature :

- Goldstein I : Sci Am 2000 ; 283 (2) : 70-75.

- Rogers JH, et al : J Am Coll Cardiol 2012 ; 25 ; 60 (25) : 2618-27.

- Saigal CS, et al : Arch Intern Med 2006 ; 166 : 207-212.

- Blumentals WA, et al. : Aging Male 2003 ; 6 : 217-221.

- Schmid J-P, et al. : www.medinfo-verlag.ch/zeitschriften/info_herz_gefaess/aktuelle_ausgabe

- Rogers JH, et al : Catheterization and Cardiovascular Interventions 2010 ; 76 : 882-887.