Le chemin a été long entre le développement de la première valve cardiaque artificielle dans les années 1960 et les valves cardiaques biologiques modernes fabriquées à partir de tissus animaux. Ces derniers ont désormais le vent en poupe, du moins en Europe. Pourquoi ?

En 1960, le jeune chirurgien Albert Starr et l’ingénieur expérimenté Lowell Edwards ont mis au point la première valve cardiaque artificielle, qui a pu être implantée avec succès peu après chez une patiente souffrant d’insuffisance cardiaque sévère. La femme a survécu à l’opération, mais est décédée d’une embolie pulmonaire après l’intervention. Chez le deuxième patient, la même année, la valve cardiaque artificielle du Dr Starr a permis une survie de dix ans, le décès étant finalement dû à une chute inattendue d’une échelle.

Cinq ans plus tard, la première valve cardiaque biologique a été implantée. Il s’agissait d’une valve cardiaque de porc. Le développement s’est poursuivi jusqu’à ce qu’en 1971, on puisse opérer une valve cardiaque à partir du tissu cardiaque d’un bovin, fixé sur un anneau artificiel. Enfin, c’est Alain Cribier qui a utilisé pour la première fois une valve cardiaque par cathéter peu après le début du millénaire.

Aujourd’hui, les valves cardiaques mécaniques et biologiques continuent de coexister. Il existe différentes formes de prothèses mécaniques, les plus répandues étant celles dites “à double ailette”. Contrairement à leurs homologues mécaniques, les valves cardiaques biologiques sont fabriquées à partir de tissus animaux (par exemple, les valves aortiques de porc, ou les valves bovines, fabriquées à partir du péricarde des bovins). La question de savoir quelle est la meilleure valve cardiaque se pose aujourd’hui plus que jamais. Notamment parce qu’il existe des différences notables d’utilisation au niveau international. Dans ce contexte, le TAVI est également en concurrence depuis quelques années avec les médecins et les patients. Pour le remplacement de la valve aortique malade, on opte pour un remplacement valvulaire par cathétérisme au lieu d’une opération à cœur ouvert avec machine à poumons. La valve est insérée sur un cœur battant et pleinement fonctionnel, la prothèse étant fixée à l’extrémité d’un cathéter dans un état replié. L’expansion qui s’ensuit permet de presser l’ancienne valve aortique rétrécie contre la paroi aortique.

Guidelines – réalité

La tendance est claire : les valves biologiques sont aujourd’hui de plus en plus souvent opérées dans la réalité clinique. Surtout en Europe. Ceci au détriment des volets mécaniques. Aux États-Unis, la “zone grise” où les valves aortiques mécaniques ou biologiques peuvent être envisagées (entre 60 et 70 ans) reste plus importante. Dans notre pays, la valve aortique biologique devrait en principe être envisagée à partir de 65 ans. Sur les deux continents, les valves aortiques mécaniques sont en fait le premier choix jusqu’à 60 ans [1]. Les lignes directrices européennes sont relativement claires à ce sujet [2] :

- Envisager des bioprothèses (valve aortique) à partir de 65 ans ou (valve mitrale) à partir de 70 ans. De plus, pour les patients dont l’espérance de vie est plus courte que la durée de vie attendue de la valve.

- Envisager des prothèses mécaniques (valve aortique) avant 60 ans ou (valve mitrale) avant 65 ans.

Dans un grand groupe de patients californiens, les implantations de prothèses biologiques ont également augmenté de manière significative aux États-Unis entre 1996 et 2013. Les opérations de remplacement de la valve aortique sont de plus en plus fréquentes – celles de la valve mitrale sont plus rares. Selon l’étude, les prothèses biologiques présentent un risque plus élevé de réintervention, les valves mécaniques nécessitent pour cela une anticoagulation orale et entraînent en outre plus souvent des hémorragies et des thromboembolies [3].

Selon les études d’observation, la mortalité est comparable chez les patients âgés de 50 à 69 ans, indépendamment du type et du siège de la prothèse [4,5]. Toutefois, certaines différences sont apparues dans le groupe de patients californiens :

- Le remplacement biologique de la valve aortique a montré une survie inférieure à celle de son homologue mécanique jusqu’à 55 ans, et le remplacement biologique de la valve mitrale jusqu’à 70 ans. Dans le premier cas, l’incidence des accidents vasculaires cérébraux était significativement plus faible chez les patients âgés de 45 à 54 ans, et dans le second cas, chez les patients âgés de 50 à 69 ans.

- Les hémorragies étaient significativement moins fréquentes avec les valves aortiques biologiques, tout comme avec les valves mitrales correspondantes chez les patients âgés de 50 à 79 ans.

- La réintervention a été plus fréquente dans la variante biologique, en particulier chez les jeunes patients.

- Le taux de mortalité à 30 jours pour Redo était de 7,1% pour les valves aortiques biologiques et de 14% pour les valves mitrales.

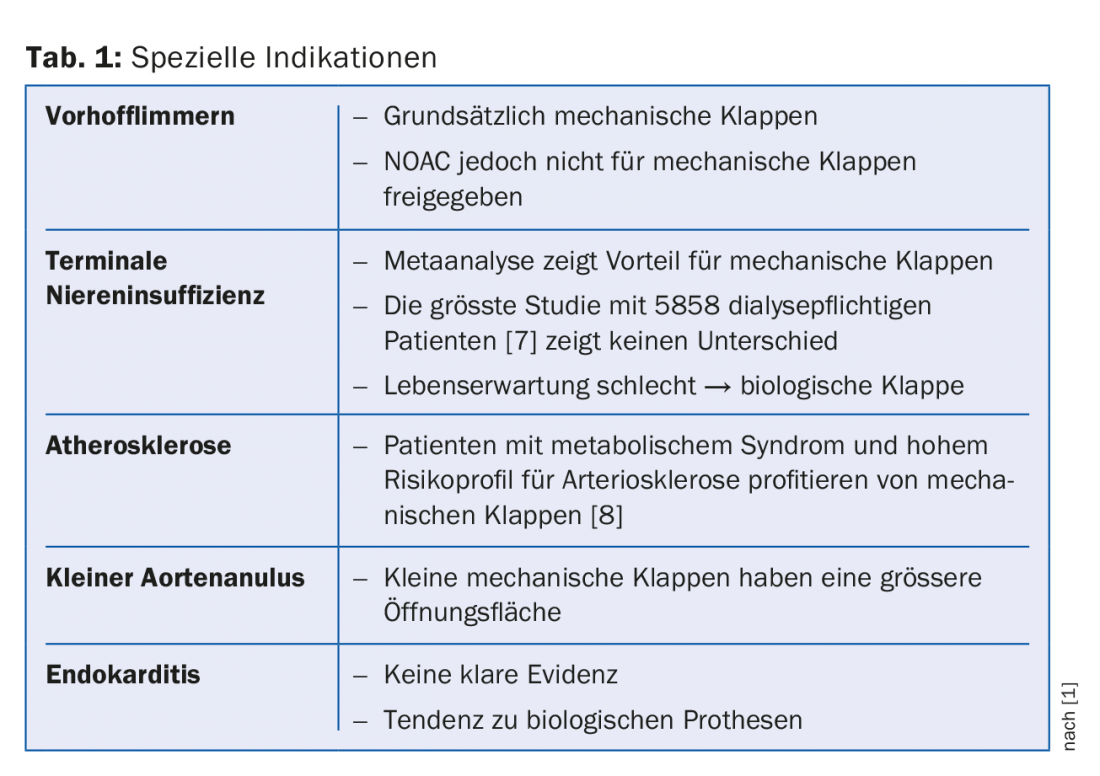

- “On peut conclure que la valve mécanique entraîne une meilleure survie jusqu’à 55 ans en cas de remplacement de la valve aortique et jusqu’à 70 ans en cas de remplacement de la valve mitrale”, a déclaré l’orateur. En outre, des indications spécifiques doivent être prises en compte (tableau 1).

Pourquoi ne pas utiliser de prothèses mécaniques ?

Le fait que les valves mécaniques soient de moins en moins utilisées est probablement dû aux bons résultats à long terme de leurs équivalents biologiques. On peut citer par exemple les données de Bourguignon et al. [6] sur la valve aortique biologique PERIMOUNT de Carpentier-Edwards. Dans ce cas, la liberté de réintervention pour dégénérescence de la valve était d’environ 71% et 38% après 15 et 20 ans dans le groupe des moins de 60 ans, 83% et 60% chez les 60-70 ans et 98% chez les personnes encore plus âgées. Au cours des deux dernières décennies, le taux d’événements associés aux valves a été faible, notamment en ce qui concerne les dégénérescences structurelles des valves. Un volet a duré environ 20 ans sur l’ensemble de la cohorte.

D’autre part, l’essor des valves cardiaques par cathéter (TAVI) joue certainement un rôle. “De nombreux arguments plaident aujourd’hui en faveur des valves cardiaques biologiques”, a résumé le professeur Genoni, “nous avons de bons résultats à long terme et elles ne nécessitent pas d’anticoagulation. Les valves mécaniques sont envisagées lorsque le patient ne veut absolument pas penser à une éventuelle opération ou intervention cardiaque. Toutefois, pour éviter une réopération due à la dégénérescence d’une valve biologique, on peut aussi recourir au TAVI”.

Source : 16e cours de révision zurichois en cardiologie clinique, 12-14 avril 2018, Zurich Oerlikon

Littérature :

- Head SJ, Çelik M, Kappetein AP : Remplacement de valve aortique mécanique versus bioprothétique. Eur Heart J 2017 Jul 21 ; 38(28) : 2183-2191.

- Falk V, et al : 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur J Cardiothorac Surg 2017 Oct 1 ; 52(4) : 616-664.

- Goldstone AB, et al : Prothèses mécaniques ou biologiques pour le remplacement de la valve aortique et de la valve mitrale. N Engl J Med 2017 Nov 9 ; 377(19) : 1847-1857.

- Chiang YP, et al : Survival and long-term outcomes following bioprosthetic vs mechanical aortic valve replacement in patients aged 50 to 69 years. JAMA 2014 Oct 1 ; 312(13) : 1323-1329.

- Chikwe J, et al : Survival and outcomes following bioprosthetic vs mechanical mitral valve replacement in patients aged 50 to 69 years. JAMA 2015 avr 14 ; 313(14) : 1435-1442.

- Bourguignon T, et al : Résultats à très long terme de la valve périmétrique Carpentier-Edwards en position aortique. Ann Thorac Surg 2015 Mar ; 99(3) : 831-837.

- Herzog CA, et al : Long-Term Survival of Dialysis Patients in the United States With Prosthetic Heart Valves. Circulation 2002 ; 105 : 1336-1341.

- Lorusso R, et al : Le diabète sucré de type 2 est associé à une dégénérescence plus rapide de la valve bioprothétique : résultats d’une étude multicentrique italienne à score de propension. Circulation 2012 Jan 31 ; 125(4) : 604-614.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2018 ; 13(5) : 45-48

CARDIOVASC 2018 ; 17(3) : 35-36