Les causes des altérations du canal médullaire des vertèbres sont multiples. Les toxines inflammatoires, tumorales et traumatiques en tant que déclencheurs entraînent généralement un œdème de l’os spongieux. Dans le cadre d’états dégénératifs vertébraux, l’imagerie doit documenter l’œdème, la graisse ou la sclérose spongieuse. L’IRM, en particulier, est la méthode de choix.

Les lésions dégénératives de l’espace médullaire sont presque toujours associées à des modifications dégénératives des disques intervertébraux et sont la conséquence de fissures des interfaces avec pour conséquence un œdème spongieux ou l’envahissement de tissu fibrovasculaire [1]. Dans ce cas, les interfaces corticales apparaissent intactes sur les examens d’imagerie, contrairement à la spondylodiscite, qui s’accompagne de modifications osseuses, en particulier de destructions des plateaux vertébraux. Les altérations chroniques et aiguës du canal médullaire peuvent également être détectées simultanément et de manière multisegmentaire [2,3]. Les changements peuvent se produire dans la colonne cervicale, thoracique et lombaire, avec une prédominance lombaire. L’étendue de la dégénérescence et la charge déterminent la symptomatologie, qui peut être lombo- ou lombo-sciatique et d’intensité variable.

Des œdèmes spongieux d’origine traumatique peuvent également survenir après des contusions de la colonne vertébrale, après un coup de fouet cervical à la suite d’une compression segmentaire ou encore en relation avec des fractures (par ex. des fritures ostéoporotiques). Ces réactions de la moelle osseuse, également appelées “bone bruise” [4], permettent de visualiser l’œdème de la moelle osseuse dû au traumatisme, les composants sanguins, les fractures microtrabéculaires et également les processus de réparation initiaux avec formation de tissu fibrovasculaire. L’anamnèse exacte indique le type de modifications traumatiques attendues.

La tomographie assistée par ordinateur permet de bien évaluer les modifications dégénératives des disques intervertébraux, les spondyloses et les spondylarthroses. Par rapport à l’IRM, le scanner présente toutefois des lacunes importantes dans la détection des modifications du canal médullaire liées à la charge, comme l’œdème spongieux. Le diagnostic des fractures pures reste cependant le domaine du diagnostic radiologique et en particulier du scanner, mais les fractures radiologiquement occultes (microtrabéculaires) ne sont détectées que par l’IRM [4] ou, en tant que résultat non spécifique, par la scintigraphie du squelette.

Les examens par IRM dans le diagnostic du squelette et d’autres régions du corps humain ont été appréciés peu après leur introduction dans la routine clinique. La différenciation non invasive des inflammations du système squelettique était un grand avantage de la méthode, en plus de la possibilité de visualisation multiplanaire des processus pathologiques et de l’absence d’exposition aux radiations [5].

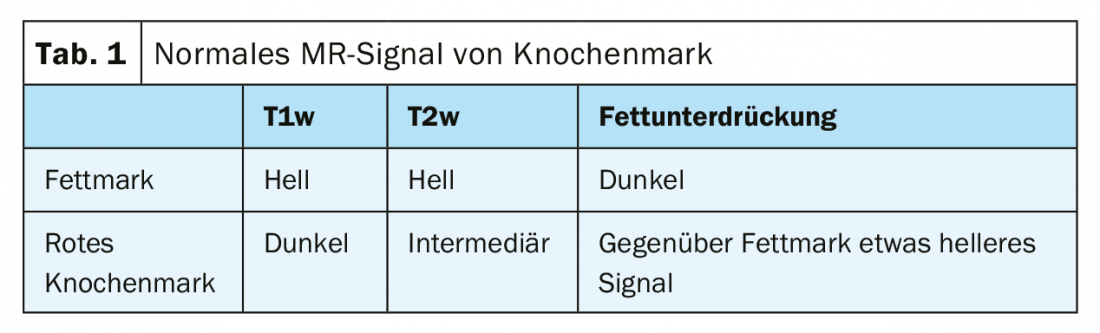

La moelle osseuse normale présente un signal équivalent à la graisse chez l’adulte (tab. 1), la moelle osseuse rouge est différenciable [6]. L’application intraveineuse de produit de contraste ne permet pas d’observer de modification significative du signal dans la cavité médullaire saine [7], les zones spongieuses altérées par l’œdème présentent une augmentation du signal indépendamment de la cause.

Le schéma de propagation des modifications pathologiques du canal médullaire peut être tout à fait pathognomonique, notamment en cas d’ensemencement diffus des lésions dans le cadre de maladies tumorales sous-jacentes, y compris hématologiques. Les maladies inflammatoires doivent être différenciées. En cas de traumatisme et de symptômes cliniques évidents, l’IRM est indiquée pour visualiser radiologiquement les fractures occultes avec “bone bruise”. Cela vaut aussi bien pour le squelette du tronc que pour la périphérie du squelette [8].

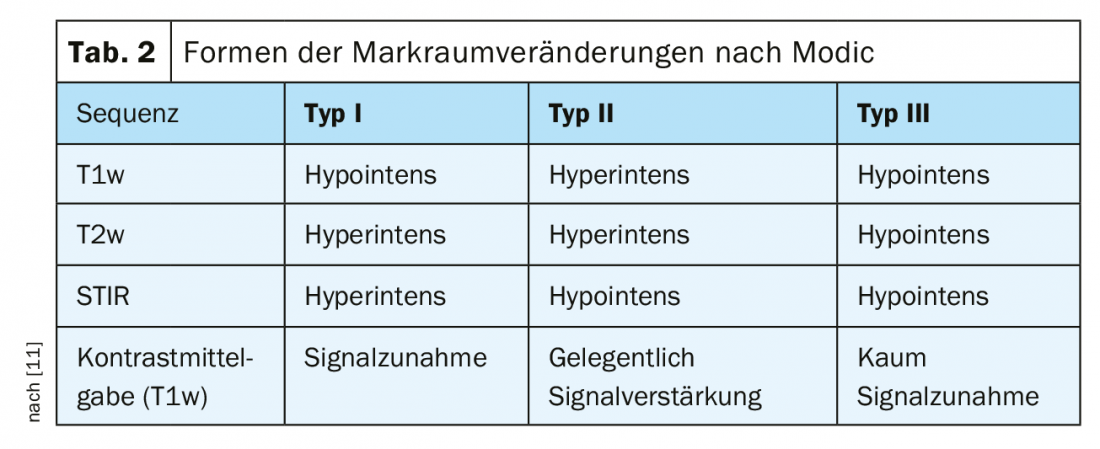

Les modifications dégénératives des segments de la colonne vertébrale additionnent les modifications des disques intervertébraux et les réactions osseuses qui, au stade aigu, s’accompagnent d’un œdème spongieux sous-chondral et, au stade chronique, d’un engraissement spongieux sous-chondral [6,9]. Ceux-ci présentent alors une amplification du signal dans les séquences T1w et T2w, vérifiée par une diminution du signal dans les mesures de suppression de la graisse. Des appositions osseuses au niveau des plateaux de fermeture des vertèbres dans le cadre de la spondylarthrite déformante et également des arthroses des facettes articulaires sont souvent détectables.

On peut distinguer 3 types d’altérations du canal médullaire, classées selon Modic [10], (tab. 2), qui présentent des caractéristiques dans les séquences T1w et T2w [1].

Littérature :

- Burgener FA, Meyers SP, Tan RK, Zaunbauer W : Diagnostic différentiel en IRM. Stuttgart, New York : Georg Thieme Verlag 2002 ; 314.

- Erlemann R, Hoogeveen A : La spondylarthrite et ses diagnostics différentiels. Radiologie up2date 2 ; 2012 ; 12 : 163-184.

- Marshman LA, Metcalfe AV, Krishna M, Friesem T : Les zones de haute intensité et les changements modaux sont-ils mutuellement exclusifs dans les disques dégénératifs lombaires symptomatiques ? J Neurosurg Spine 2010 ; 12(4) : 351-356.

- Breitenseher M : Le MR-Trainer Extrémité inférieure. Stuttgart, New York : Georg Thieme Verlag 2003 ; 28.

- Paushter DM, et al. : Résonance magnétique. Principes et applications. Mes Clin North Am 1984 ; 68(6) : 1393-1421.

- Sartor K : Neuroradiologie, Stuttgart, New York : Georg Thieme Verlag, 2e édition entièrement revue et augmentée 2001 ; 330.

- Brambs, H.-J. (éd.) : Radiologie Update ’04. mpm Pohlheim 2004 ; 11.

- Rummeny EJ, Reimer P, Heindel W (éd.) : Tomographie par résonance magnétique du corps entier. Stuttgart, New York : Georg Thieme Verlag 2002 ; 579.

- Thiel HJ : Diagnostic par imagerie en coupe de la colonne vertébrale (1.10). Modifications du canal médullaire de la colonne vertébrale. MTA Dialogue 2010 ; 11 : 966-968.

- Boisson M, et al : Discopathie active : une réalité clinique. RMD Open 2018 ; 17 : 4(1):e000660

- Stoller DW : Magnetic resonnce imaging in orthopedics and sports medicine. Volume deux – Extrémité supérieure. Baltimore : Lippincott Williams&Wilkins, 3rd edition, 2007 : 1980-1982.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2020 ; 15(2) : 30-32