Plusieurs études montrent que la vulnérabilité aux symptômes du trouble de stress post-traumatique (PTSD/PTSD) est plus élevée chez les descendants de personnes ayant survécu à un traumatisme. Les mécanismes psychobiologiques impliquent notamment l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L’article actuel résume brièvement les constatations et les conclusions correspondantes.

Des expériences sur des animaux et des humains ont montré une vulnérabilité accrue aux troubles liés au stress et un faible taux de cortisol comme corrélat biologique (résultat typique du PTSD), tant chez les personnes directement touchées par des expériences traumatiques que chez leurs enfants. Mais on a également découvert que ces changements liés au stress sont réversibles en fonction des conditions de vie. Les experts recommandent aux victimes de traumatismes d’informer les membres de leur famille des traumatismes qu’ils ont subis afin de pouvoir identifier et traiter les symptômes à un stade précoce.

Cauchemars inexpliqués et sursauts

Anna ne sait plus quoi faire : depuis six mois, sa fille de 16 ans se réveille au petit matin en poussant un grand cri. L’adolescente est en sueur dans son lit et raconte à sa mère des peurs et des rêves diffus ; des espaces sombres et fermés dont elle ne peut pas sortir. La jeune fille réagit depuis longtemps de manière effrayante aux bruits forts et montre des difficultés à entrer en contact avec des personnes inconnues. Dans des circonstances normales, on pourrait penser qu’il y a des difficultés au sein de la famille ou de l’école. Le médecin consulté diagnostique des symptômes indiquant un état de stress post-traumatique (ESPT ; nom anglais : PTSD). Les personnes souffrant de PTSD vivent des émotions, également appelées “flashbacks”, souvent pendant des années – voire toute leur vie après l’événement traumatique si elles ne sont pas traitées. Ces troubles sont observés après des accidents, des expériences de guerre ou d’autres événements dramatiques. Les symptômes décrits sont l’anxiété, la dépression, la peur et des symptômes semblables à ceux des cauchemars de la fille d’Anna. L’adolescent n’avait cependant pas vécu d’événements traumatisants. Né le 13 décembre 2001 dans un hôpital de New York, l’enfant vivait dans des conditions familiales intactes avec ses parents et ses deux frères et sœurs en bonne santé. Comment la fille d’Anna peut-elle néanmoins développer des symptômes de PTSD ?

Bien qu’elle ait vécu une vie normale, sa mère a vécu – et survécu – à des choses terribles : les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York. Enceinte de six mois, Anna préparait tôt le matin une conférence pour son patron dans les bureaux du World Trade Center lorsque, 50 étages au-dessus d’elle, le premier avion détourné a percuté la tour nord à 8h46. Elle et ses collègues de bureau ont pu s’échapper avant que la tour ne s’effondre. Environ 3000 n’y sont pas parvenus, sont morts dans les flammes ou dans les bâtiments qui se sont effondrés. “Le bruit des corps qui s’entrechoquent me hante encore aujourd’hui”, raconte Anna au médecin qui s’occupe de sa fille ; elle faisait référence aux personnes qui, dans leur désespoir, sautaient par les fenêtres et s’écrasaient sur l’asphalte. Elle n’a jamais parlé de ce drame à sa fille – elle ne voulait pas l’accabler. Comment celle-ci peut-elle souffrir de PTSD alors qu’elle n’était pas encore née ?

Cette histoire fictive s’est présentée sous une forme ou une autre après les événements dramatiques du 11 septembre, dans de nombreux cas décrits à la fois par des scientifiques et des journalistes [1–3].

Les traumatismes sont-ils transmis génétiquement à la descendance ?

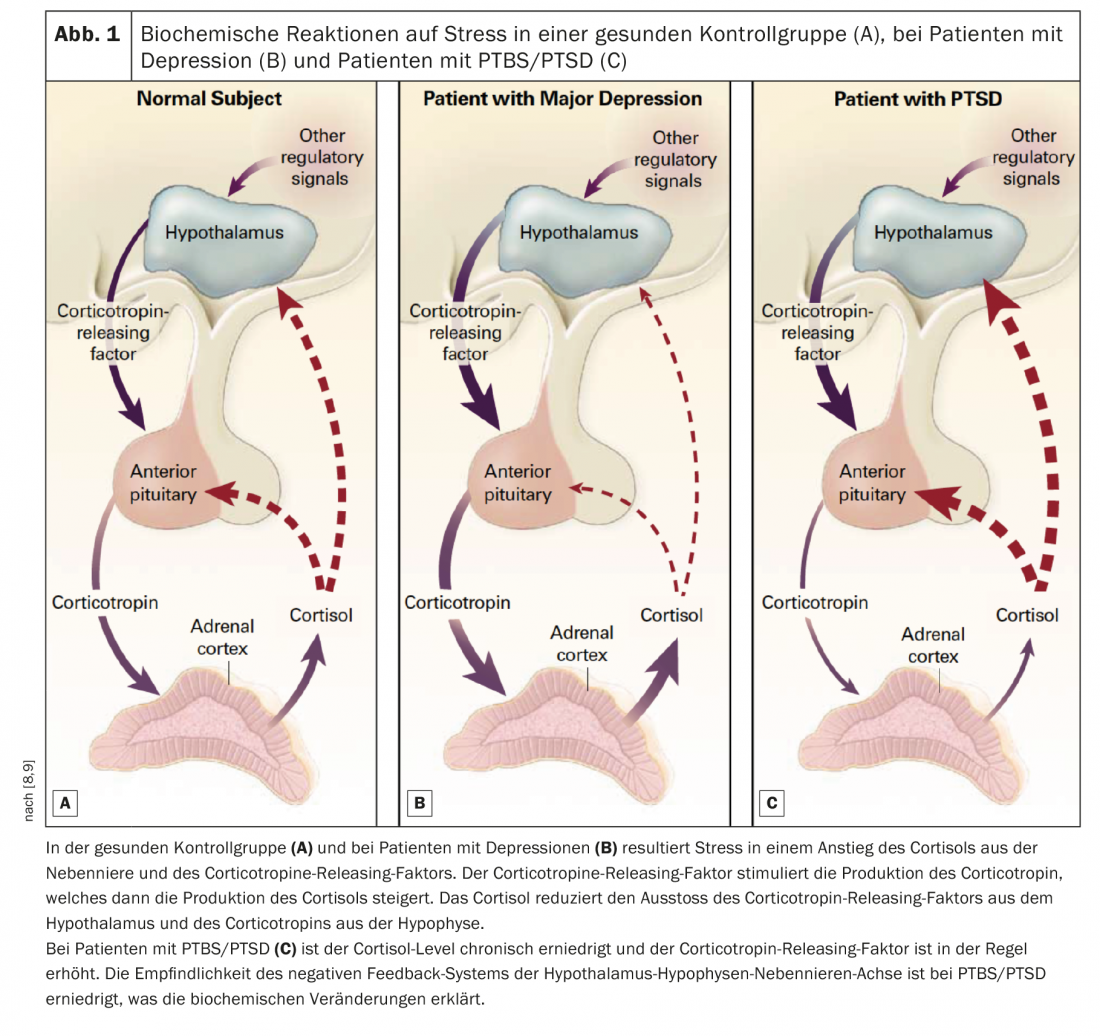

Rachel Yehuda, professeur de psychiatrie à l’université Mount Sinai de New York, mène depuis des années des recherches sur le PTSD. Elle a démontré que les victimes d’un traumatisme présentaient des baisses typiques d’une hormone produite par l’organisme, le cortisol [4]. Des taux de cortisol réduits ont été décrits dans les suites de traumatismes chroniques et sont contrôlés de manière complexe par des gènes ; les mécanismes exacts font l’objet de nombreuses études (Fig. 1). Ces modifications ont été observées dans de nombreux autres groupes, notamment chez les survivants de l’Holocauste, en plus des survivants des attentats du World Trade Center [5]. Les deux groupes présentaient des symptômes similaires de PTSD et un taux de cortisol abaissé [1].

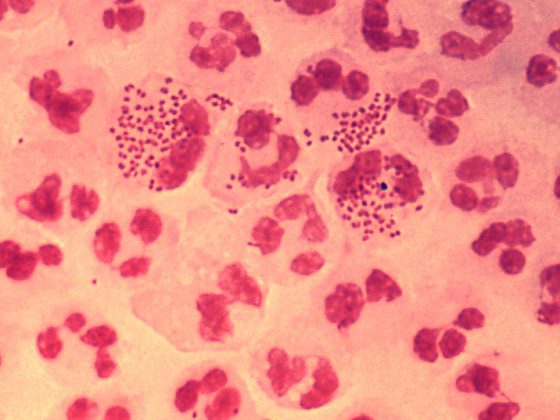

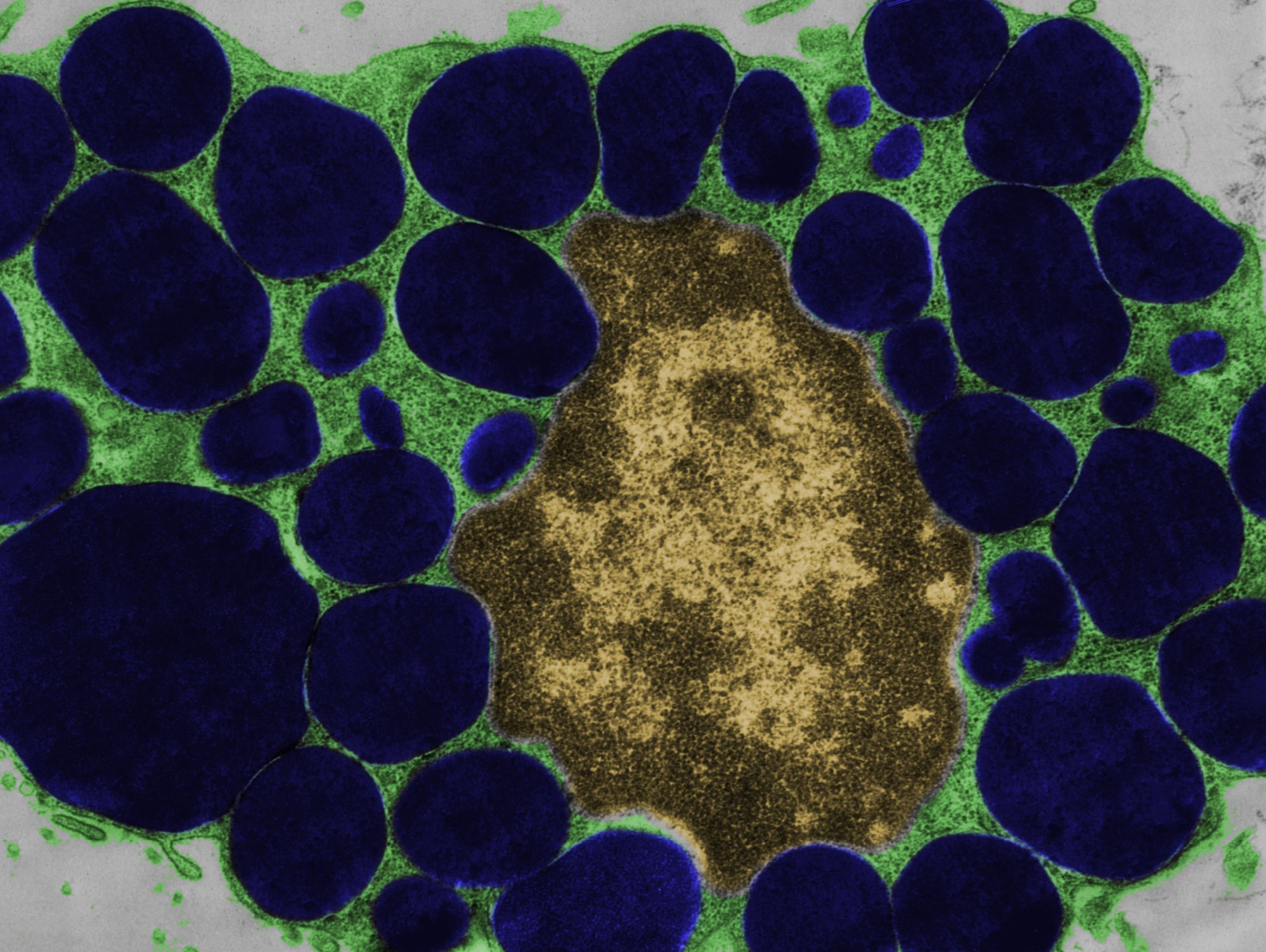

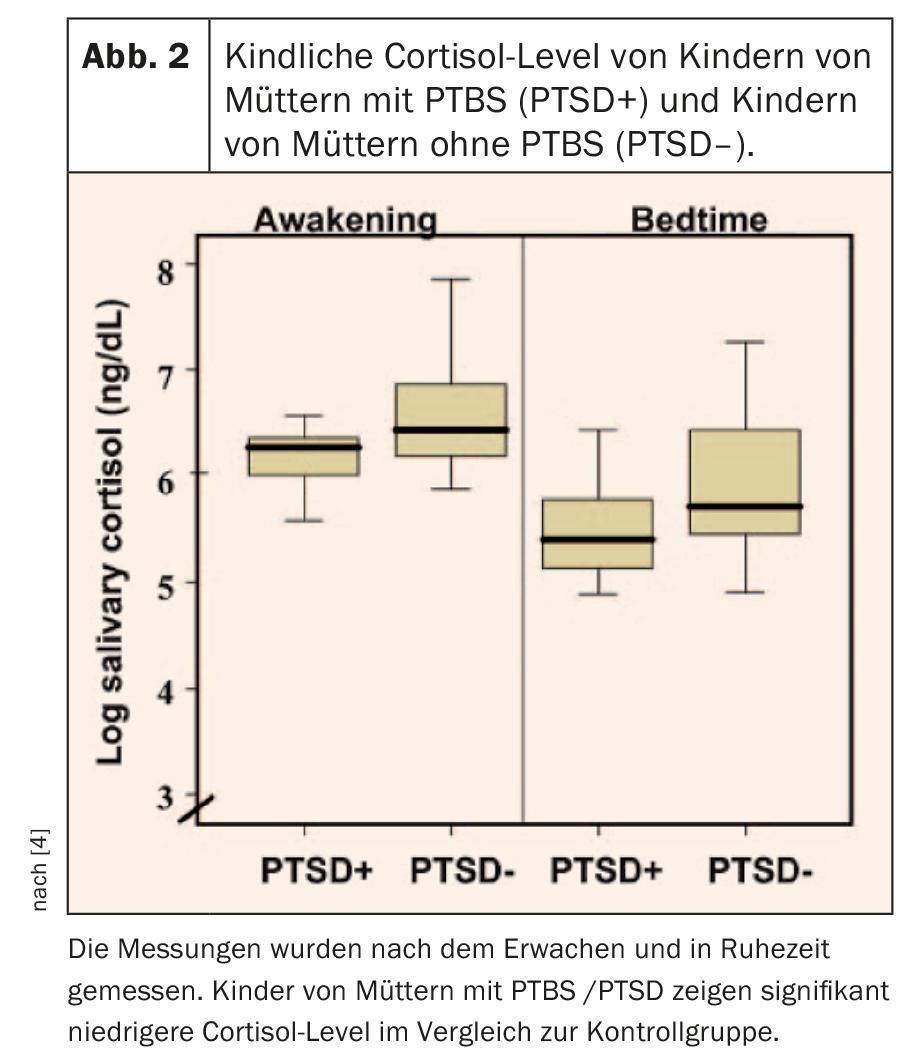

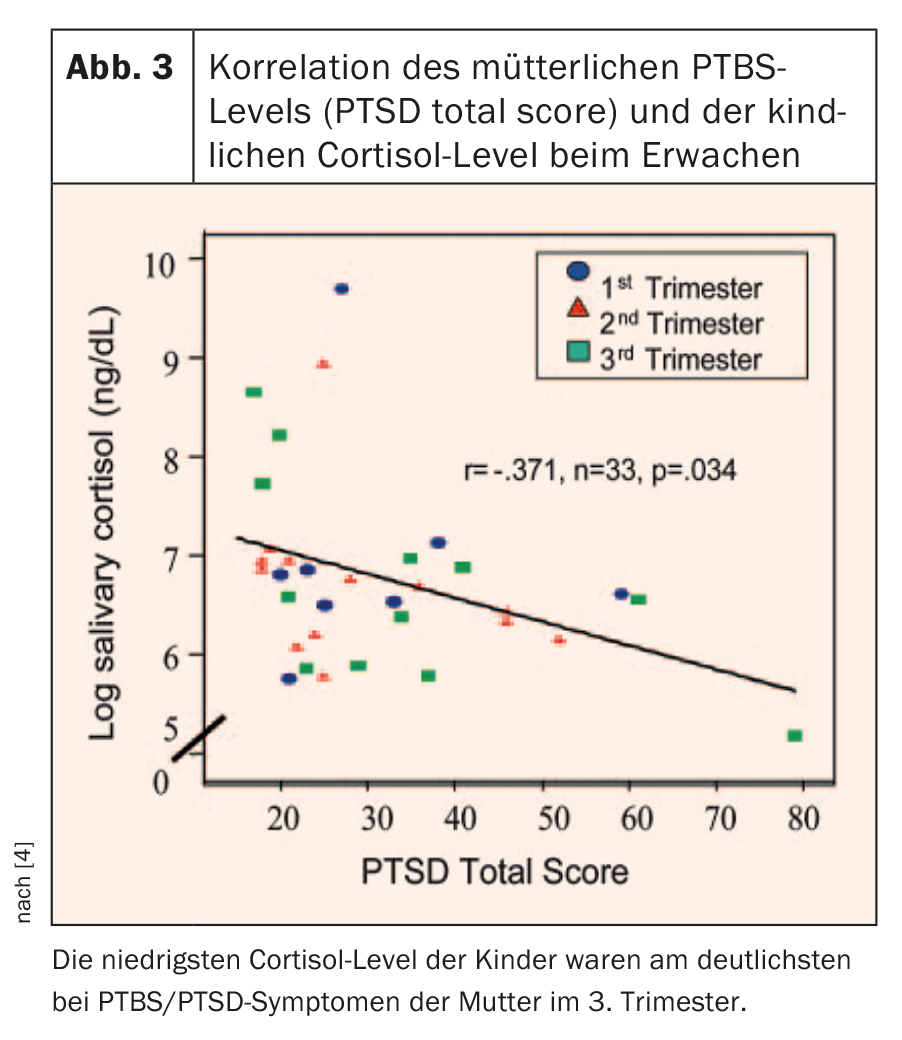

Ce qui est à la fois passionnant et choquant dans ces études, c’est que non seulement les victimes présentaient ces changements, mais aussi leurs descendants. Yehuda a pu démontrer que les parents traumatisés présentant des symptômes de PTSD mettaient au monde des enfants présentant des symptômes similaires ; ils portaient en eux des symptômes cliniques et psychologiques de traumatismes qu’ils n’avaient pas eux-mêmes subis (Fig. 2, Fig. 3) [2].

Jusqu’à quatre générations dans notre psyché

Les études sur les animaux semblent confirmer cette théorie. Des chercheurs ont soumis des souris mâles à un stress répété en les séparant de leur mère. Ces souris ont réagi en montrant des signes de dépression. Les scientifiques ont laissé ces animaux se reproduire – leur progéniture présentait des symptômes similaires à ceux de leurs parents. Ces changements ont pu être suivis jusqu’à la quatrième génération, bien que celle-ci n’ait pas eu à subir de traumatisme. Il a été démontré à plusieurs reprises que les animaux de laboratoire traumatisés présentaient des modifications de leur patrimoine génétique qui se sont transmises sur plusieurs générations [6].

Mais il y a de l’espoir : les mêmes équipes de recherche ont pu démontrer, du moins chez l’animal, que les changements liés au stress sont réversibles dans de meilleures conditions de vie, tant chez les animaux concernés que chez leur descendance [7].

Questions en suspens

Quels enseignements peut-on tirer de ces études ? D’après les indications selon lesquelles les expériences traumatiques peuvent être transmises aux descendants ? Les chercheurs appellent ce processus “héritage épigénétique transgénérationnel”. La manière dont les modifications génétiques se produisent et l’endroit où elles se produisent ne sont pas encore définitivement élucidés. En attendant des preuves solides, les psychiatres recommandent aux personnes ayant vécu des expériences traumatisantes d’informer leurs enfants de la nature et de l’ampleur du traumatisme. Cela permet d’étudier les problèmes des descendants dans un nouveau contexte, de les identifier plus tôt et de les traiter.

Il est intéressant de noter que la Bible semble déjà décrire les connaissances scientifiques modernes. Le livre de Moïse ne nous dit-il pas que la faute des pères peut être poursuivie jusqu’à la quatrième génération ? Cela n’a rien à voir avec la science, il s’agit probablement d’expériences personnelles des auteurs de la Bible. En attendant d’en savoir plus sur la transmission transgénérationnelle des traumatismes, les victimes devraient bénéficier d’une aide rapide et professionnelle. Le plus important est que leurs enfants et petits-enfants sont nos générations futures et ne doivent pas être oubliés.

Littérature :

- Brand SR, et al : The effect of maternal PTSD following in utero trauma exposure on behavior and temperament in the 9-month-old infant. Ann N Y Acad Sci 2006 ; 1071 : 454-458.

- Yehuda R, Bierer LM : Transgenerational transmission of cortisol and PTSD risk. Prog Brain Res 2008 ; 167 : 121-135.

- Uchida M, et al. : Parental posttraumatic stress and child behavioral problems in world trade center responders. Am J Ind Med 2018 ; 61(6) : 504-514.

- Yehuda R, et al : Effets transgénérationnels du trouble de stress post-traumatique chez les bébés de mères exposées aux attaques du World Trade Center pendant la grossesse. J Clin Endocrinol Metab 2005 ; 90(7) : 4115-4118.

- Rakoff V : Un effet à long terme de l’expérience du camp de concentration. Points de vue 1966 ; 1 : 17-22.

- van Steenwyk G, et al : Transgenerational inheritance of behavioral and metabolic effects of paternal exposure to traumatic stress in early postnatal life : evidence in the 4th generation. Environ Epigenet 2018 Oct 16 ; 4(2). https://doi.org/10.1093/eep/dvy023

- Gapp K, et al : Potentiel de l’enrichissement de l’environnement pour prévenir les effets transgénérationnels du traumatisme paternel. Neuropsychopharmacologie 2016 ; 41(11) : 2749-2758.

- Yehuda R : Post Traumatic Stress Disorder. N Engl J Med 2002 ; 346(2) : 108-114.

- Anisman H, et al : Posttraumatic stress symptoms and salivary cortisol levels. Am J Psychiatry 2001 ; 158 : 1509-1511.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2019 ; 17(1) : 32-35