Les preuves du rôle causal de l’alcool dans les cancers se multiplient : de nouvelles études fournissent des données supplémentaires qui renforcent les preuves épidémiologiques. Au Département de médecine préventive et sociale de l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande, des études épidémiologiques récentes ont été analysées et résumées.

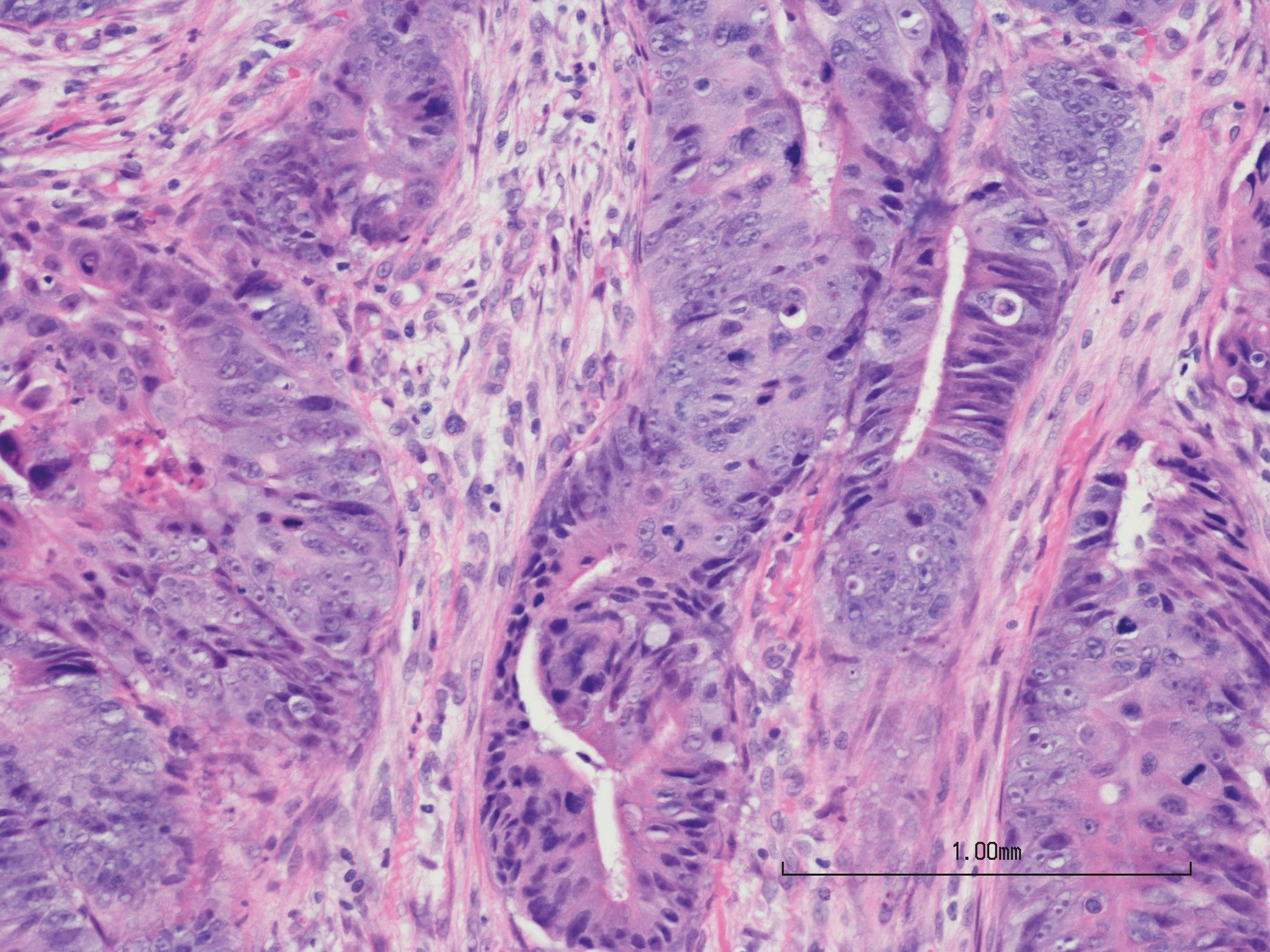

Selon la chercheuse Jennie Connor, les données sont suffisantes pour établir un lien de causalité certain entre la consommation d’alcool et le cancer. Elle s’appuie sur les données d’études menées par le World Cancer Research Fund, l’American Institute for Research on Cancer, l’International Agency of Research on Cancer et le Global Burden of Disease Alcohol Group. Pour Connor, il est clair que l’alcool est la cause directe de l’apparition des sept cancers suivants : le cancer de l’oropharynx et du larynx, le cancer de l’œsophage, du foie, du côlon et du rectum, et le cancer du sein.

Forte expression pour la cavité buccale, le pharynx et l’œsophage

L’ampleur de la relation dépend de la localisation : elle est forte pour le tractus gastro-intestinal supérieur, avec une augmentation relative du risque de quatre à sept fois pour une consommation de 50 g d’alcool par jour, par rapport à un non-buveur. Le lien est moins prononcé pour le côlon, le rectum, le foie et le sein féminin. Là, le facteur de risque relatif est d’environ 1,5 pour 50 g d’alcool ou plus par jour. Connor estime que 5,8% des décès par cancer dans le monde, dus aux tumeurs mentionnées, sont dus à l’alcool.

Indications sur une éventuelle réversibilité

En outre, les analyses ont montré qu’il existe un principe de dose-réponse, avec un risque plus élevé en cas d’augmentation de la consommation. Il n’est pas possible d’indiquer un seuil, mais le risque s’est avéré considérable, même en cas de consommation faible ou modérée d’alcool. Un autre résultat est que le risque de cancer attribué à l’alcool diminue à nouveau lorsque la consommation est réduite. Alors que le risque de cancer de l’œsophage et de la tête et du cou augmente au fil des années de consommation, il diminue à nouveau en cas d’abstinence. Après une vingtaine d’années, il se trouve à nouveau au niveau d’un non-buveur. Pour le foie, il existe des données qui indiquent également une possible réversibilité : Le risque de carcinome hépatocellulaire diminue de 6 à 7% par an en cas d’abstinence et revient au niveau de celui d’un non-buveur après environ 23 ans.

Causalité pas (encore) établie

Même si les mécanismes biologiques restent en grande partie inexpliqués, la scientifique souligne le lien de cause à effet : outre le principe dose-effet, le fait que le risque de cancer diminue à nouveau en cas de réduction de la consommation d’alcool plaide en faveur de ce principe. Une autre confirmation est le fait que le lien trouvé n’est spécifique qu’à certains types de cancer. Pour Connor, les preuves épidémiologiques sont suffisantes pour établir un lien de cause à effet. Ceci, même si les résultats proviennent d’études de cohorte soumises à certaines restrictions. Ces derniers pourraient tout au plus conduire à des effets plus ou moins importants que ceux actuellement estimés. Mais il est peu probable qu’il y ait une différence qualitative.

Littérature :

- Connor J : Alcohol consumption as a cause of cancer. Addiction 2016, en ligne le 21 juillet ; DOI : 10.1111/add.13477

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2016 ; 4(6) : 3