L’indication d’une opération de la cataracte est aujourd’hui posée en cas de troubles subjectifs importants et/ou de limitations fonctionnelles objectives dues à la cataracte. Aujourd’hui, l’opération de la cataracte se fait dans la plupart des cas en ambulatoire. Il n’est généralement pas nécessaire d’interrompre un traitement anticoagulant oral pour l’opération. Les systèmes de lentilles modernes peuvent aujourd’hui permettre de vivre sans lunettes dans de nombreux cas, si aucune autre pathologie n’est présente. La lentille intraoculaire à implanter doit être adaptée individuellement à la morphométrie de l’œil et aux souhaits du patient, ce qui nécessite un diagnostic complexe et une consultation intensive. Depuis quelques années, il est possible d’effectuer une chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde, dans laquelle un laser contrôlé par ordinateur exécute certaines étapes de l’opération. La question de savoir dans quelle mesure les avantages de cette méthode l’emportent sur ses inconvénients fait encore l’objet d’intenses discussions.

Le cristallin naturel représente un défi particulier pour la nature en ce qui concerne la transparence optique totale et la puissance de réfraction définie avec précision. Il ne s’agit pas, comme on pourrait le penser, d’une structure claire amorphe, mais d’un ensemble de cellules. Au cours de la vie, les changements structurels des cellules non régénératives, la dénaturation des protéines et l’accumulation de produits de dégradation entraînent donc une opacification continue dans le cristallin. Il s’agit donc d’un processus de vieillissement naturel, qui peut être accéléré par des influences pathologiques ou même provoqué au début de la vie. L’opération de la cataracte est connue depuis l’Égypte ancienne. Jusqu’au Moyen-Âge, la technique de la piqûre de la cataracte, qui consiste à pénétrer dans les parties antérieures de l’œil à l’aide d’une aiguille et à pousser le cristallin vers l’arrière dans la cavité vitréenne afin de dégager l’axe optique, était déjà une méthode d’opération très répandue. Depuis lors, l’opération de la cataracte a connu une évolution rapide.

Symptômes de la cataracte et indication de l’opération

En règle générale, l’évolution de la cataracte liée à l’âge entraîne un durcissement du noyau du cristallin (“sclérose nucléaire”) et donc une augmentation du pouvoir réfringent du cristallin avec pour conséquence une myopisation. Les patients presbytes peuvent soudainement mieux regarder de près ou lire à nouveau et les patients hypermétropes constatent que la vision de loin est améliorée pour eux sans correction des lunettes. Par la suite, des symptômes tels que l’éblouissement dû à l’augmentation de la diffusion de la lumière, une perte de la perception des couleurs, en particulier dans la gamme bleu-vert, et une perte d’acuité visuelle apparaissent. En raison du processus très lent et de l’effet d’accoutumance au fil du temps, de nombreux patients ne s’en rendent compte qu’au moment où ils perdent la capacité de lire. Cela revêt une importance particulière, car la conduite d’un véhicule à moteur, par exemple, est soumise à des exigences plus strictes et la perte dans ce domaine n’est souvent pas correctement perçue par le patient.

Les derniers développements de la chirurgie de la cataracte permettent une chirurgie de routine, peu invasive, avec des plaies auto-obturantes qui permettent aujourd’hui une réhabilitation rapide des patients en quelques jours et qui ont réduit le risque opératoire au minimum. En conséquence, les indications chirurgicales ont évolué au fil des années. La notion de “cataracte mature” n’existe plus aujourd’hui. L’élément déterminant pour l’indication opératoire est la gêne subjective et/ou objective du patient due à l’opacification du cristallin. Depuis le développement des systèmes de lentilles multifocales, le remplacement du cristallin clair est désormais également proposé aux patients presbytes afin d’obtenir une indépendance vis-à-vis des lunettes. Il est important de noter que dans ce dernier cas, il s’agit d’une chirurgie “de style de vie” qui ne devrait pas être à la charge de l’assurance maladie.

Technique opératoire

L’opération de la cataracte est aujourd’hui une intervention ambulatoire typique. En règle générale, une anesthésie topique (goutte à goutte) est pratiquée. De plus, comme l’opération a lieu dans des tissus non perfusés, il n’est généralement pas nécessaire d’arrêter l’anticoagulation et les patients ne doivent généralement pas se présenter à jeun pour l’opération.

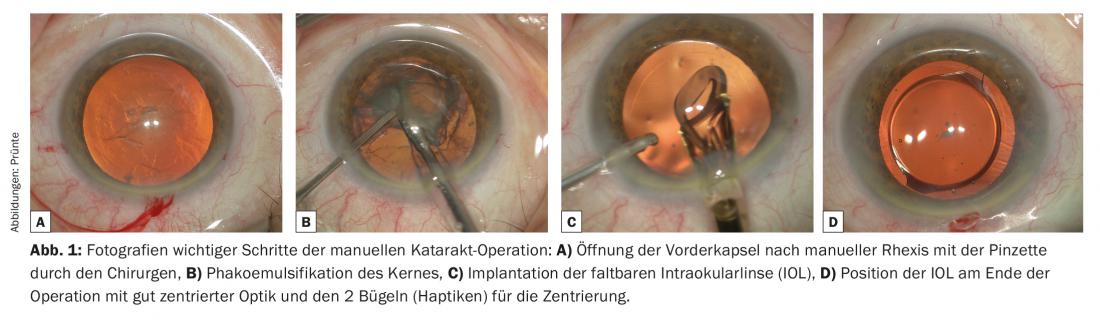

Après désinfection, drapage stérile et mise en place d’un support de paupière, deux ou trois petites incisions de valve auto-obturantes sont pratiquées dans la région du limbe [1]. L’incision principale pour l’élimination du contenu opacifié du cristallin et l’insertion de la lentille intraoculaire (LIO) flexible dans le sac capsulaire est d’environ 2,2 mm. Une ou deux paracentèses de moins d’un millimètre sont nécessaires pour les instruments auxiliaires tels que les spatules, les canules, etc. En raison de la stabilité des incisions, même en cas de pression sur l’œil, il n’est pas nécessaire de fermer les sutures. L’étape suivante consiste à pratiquer une ouverture ronde d’environ 5,5 mm dans la capsule antérieure (Fig. 1A) à l’aide d’une aiguille ou d’une pincette (capsulorhexis) et à séparer la masse du cristallin de la capsule à l’aide d’une vague de liquide. On procède ensuite à la phacoémulsification du noyau (fig. 1B), c’est-à-dire à la fragmentation des masses dures du noyau avec aspiration simultanée. Le mécanisme d’action correspond à celui d’un minuscule marteau-piqueur oscillant extrêmement rapidement. Le déficit de volume est remplacé en permanence par un liquide qui s’écoule coaxialement le long de l’embout du phaco à partir d’un flacon de perfusion. La capsule de la lentille est ensuite polie de l’intérieur à l’aide d’un hydrojet et les résidus d’écorce restants sont aspirés. L’implantation de la LIO, généralement pliable, est ensuite réalisée à l’aide d’un système d’injecteurs. (Fig.1C). Les LIO actuelles sont composées d’une lentille d’environ 6 mm et des “haptiques”, petites branches qui centrent l’optique dans le trajet optique de l’œil en la serrant dans le sac capsulaire. (Fig. 1D). Ensuite, les adjuvants viscoélastiques qui peuvent être injectés pendant l’opération pour stabiliser l’œil sont aspirés et le volume est remplacé par du liquide. Cela permet de tonifier le bulbe et donc de fermer les incisions des valves. Cette méthode est aujourd’hui extrêmement précise et sûre pour un opérateur expérimenté. En conséquence, la rééducation générale complète est assurée immédiatement après l’opération et la rééducation visuelle en quelques jours.

Chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde (FLACS)

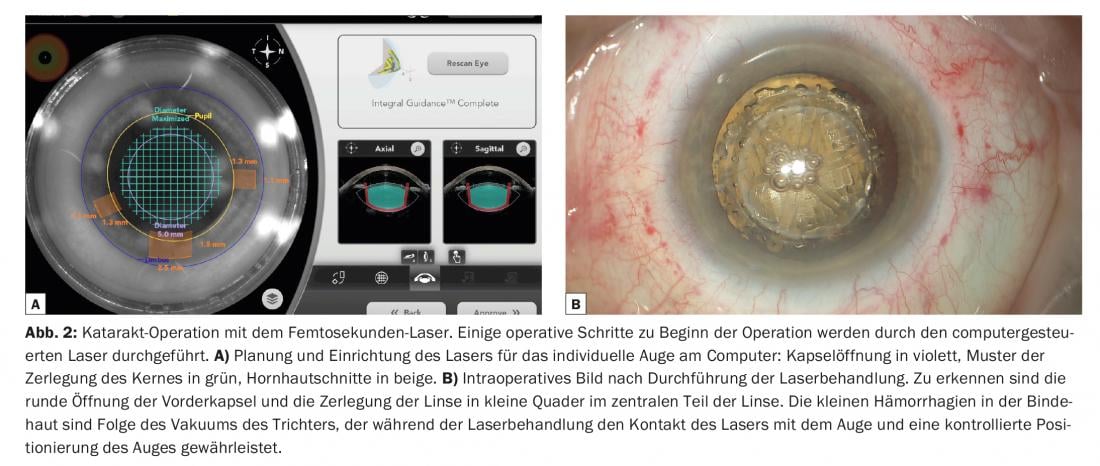

Depuis quelques années, une méthode assistée par laser est également disponible pour l’opération de la cataracte. Pour des raisons de coût, elle est aujourd’hui limitée au segment haut de gamme avec un paiement supplémentaire correspondant par le patient. Ces lasers produisent des micro-explosions ultracourtes qui peuvent créer des coupures lorsqu’elles sont placées très près les unes des autres, à la manière d’une perforation de timbre-poste. En conséquence, l’utilisation du laser se limite à l’ouverture de la capsule (rhexis), à la décomposition du noyau cristallinien en formes présélectionnées et à la réalisation d’incisions cornéennes. Pour le traitement proprement dit, l’œil doit être arrimé à un système de vide qui assure une connexion stable avec le système d’imagerie et le laser. L’avantage de ce système réside dans sa grande précision et sa reproductibilité, ainsi que dans la possibilité de varier pratiquement à volonté la construction. L’intervention est planifiée sur ordinateur pour chaque patient en fonction de l’imagerie du système (Fig. 2A). Une fois le traitement au laser terminé, les parties centrales prédécoupées (fig. 2B) peuvent être aspirées avec une énergie réduite pour la fragmentation et la LIO peut être posée selon la procédure chirurgicale habituelle.

La FLACS pose encore le problème de la juxtaposition de petites micro-explosions pour créer une coupe et des discontinuités du bord de la coupe qui en découlent. Celles-ci peuvent constituer un site de prédilection pour une déchirure incontrôlée au cours de l’opération, en particulier au niveau de la capsule du cristallin (fig. 3). Selon les premières publications, le taux de rupture de la capsule lors de l’opération assistée par laser (2%) est environ deux fois plus élevé qu’avec la technique manuelle. La question de savoir dans quelle mesure la précision d’une ouverture de capsule ronde au diamètre bien défini l’emporte sur ce point fait actuellement l’objet d’un débat intense [2].

Pour l’instant, le coût élevé de l’achat et de l’entretien, ainsi que la nécessité d’amortir ces coûts par un surcoût important pour les patients, constituent un certain obstacle à la diffusion de ces systèmes. Toutefois, le développement de systèmes améliorés et moins chers, ainsi que le fait que de nombreux chirurgiens n’apprennent plus la technique manuelle lors de l’utilisation de la FLACS, pourraient favoriser sa diffusion à l’avenir [3].

Lentilles intraoculaires (LIO)

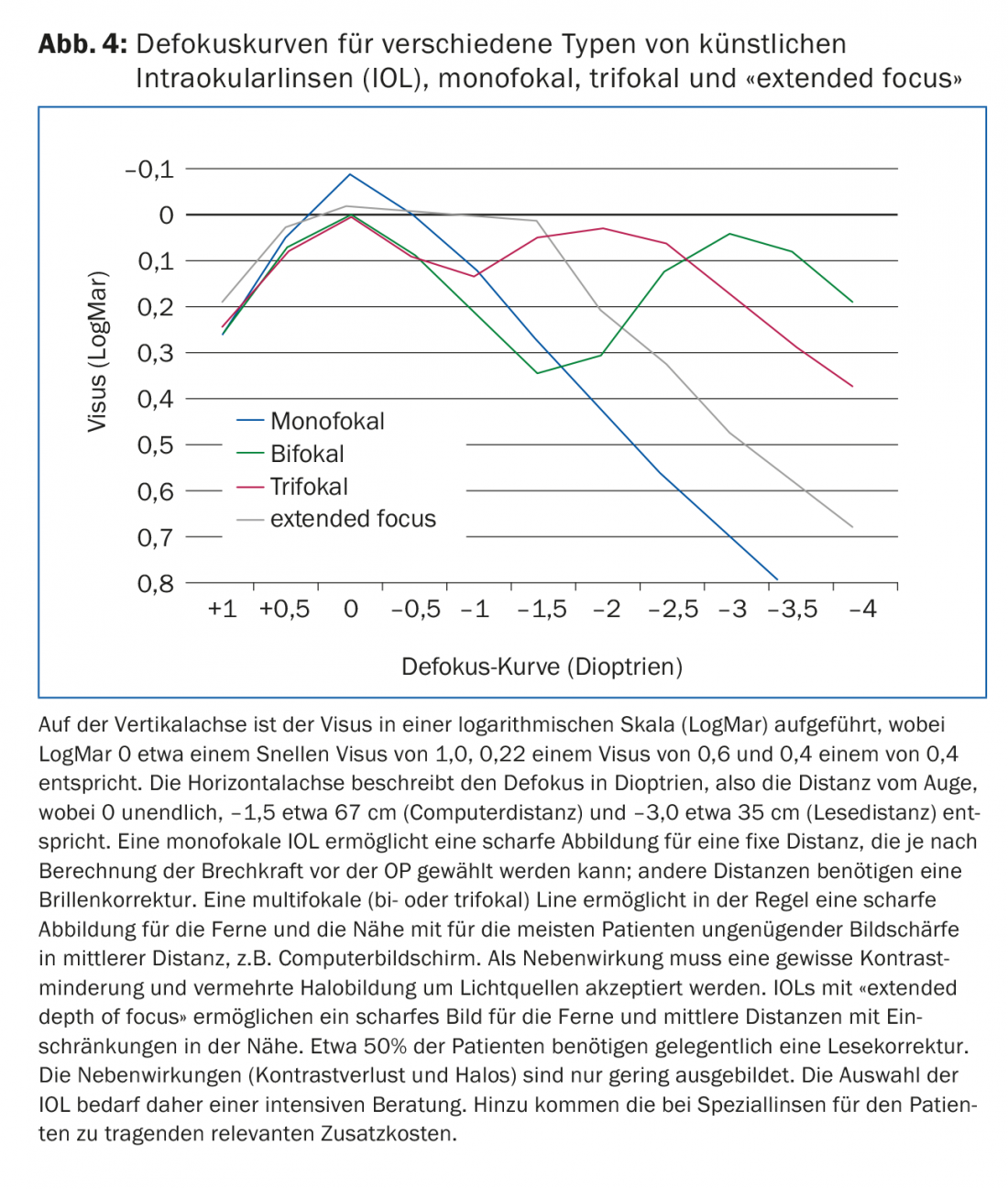

La base actuelle des LIO est une lentille à optique sphérique. Celui-ci a également été défini par les caisses d’assurance maladie comme base de prestations. Cette catégorie comprend également différentes teintes de LIO, appelées lentilles à filtre de lumière bleue. Sur la base de résultats expérimentaux montrant que la lumière bleue peut endommager la rétine, des lentilles dotées d’un filtre de lumière approprié et donc d’une légère coloration jaune sont promues depuis de nombreuses années pour protéger la macula. Ces dernières années, la technologie des lentilles a également connu plusieurs évolutions (Fig. 4).

Lentilles intraoculaires asphériques : avec l’âge, la cornée humaine présente ce que l’on appelle une aberration sphérique positive, qui fait que les rayons lumineux entrant par la cornée périphérique ne sont pas représentés au même foyer que les rayons lumineux entrant par le centre. Comme les lentilles sphériques standard génèrent une aberration positive supplémentaire, celle-ci entraîne un certain degré de perte de contraste et de myopie nocturne. C’est pourquoi des lentilles intraoculaires asphériques [4] ont été développées. Elles sont proposées sous forme de LIO asphériques neutres ou de LIO asphériques correctrices d’aberrations. Celui-ci optimise en principe la qualité de l’image de l’œil. Cependant, l’asphéricité de chaque œil est très variable. Pour un choix idéal de la LIO, l’asphéricité individuelle doit donc être déterminée en préopératoire par un examen topographique. En raison de ce surcroît de travail et d’une fabrication plus complexe, il en résulte des coûts supplémentaires qui ne sont généralement pas pris en charge par les caisses d’assurance maladie.

LIO multifocales : La restauration de l’accommodation avec adaptation de la puissance réfractive à la distance de l’objet observé est l’objectif de longues années de recherche. Bien que de telles lentilles soient proposées sur le marché, il n’existe à ce jour aucun système qui réponde de manière vraiment satisfaisante à ces exigences [5,6]. Les problèmes biologiques tels que la fibrose de la capsule du cristallin avec rétrécissement du sac capsulaire ainsi que la prolifération et la migration des cellules épithéliales équatoriales du cristallin sont des problèmes non résolus. À court terme, cela entraîne une perte d’élasticité et, à long terme, une perte de transparence du complexe lentille-sac capsulaire.

Les lentilles multifocales (MIOL) donnent une image nette des objets à deux (MIOL bifocales) ou trois (MIOL trifocales) distances différentes. Le patient apprend à se concentrer sur l’image la plus nette au fil du temps. En principe, plusieurs images sont projetées simultanément dans différents foyers, ce qui entraîne des phénomènes dits photiques (Glare & Halo), surtout la nuit, et en principe une perte de contraste. Dans la plupart des cas, une neuro-adaptation s’installe avec le temps, ce qui entraîne une certaine accoutumance chez le patient. Cela peut prendre plusieurs mois. Toutefois, chez certains patients, cet ajustement n’a pas lieu. En principe, ces LIO offrent une bonne vision de loin et de près, mais la zone intermédiaire n’est pas suffisamment soutenue pour la plupart des patients, ce qui est plus prononcé avec les lentilles bifocales qu’avec les lentilles trifocales. Un problème avec ces LIO est l’astigmatisme cornéen, s’il est présent. Dès 0,5 à 1,0 dioptrie d’astigmatisme, la qualité de l’image est nettement réduite et doit donc être minimisée. Ceci peut être obtenu d’une part en ajoutant une toricité (optique astigmate pour compenser un astigmatisme cornéen) à la LIO multifocale ou également par un traitement laser de la cornée.

LIO à profondeur de champ étendue (EDOF) : ces lentilles produisent un allongement du point focal, ce qui permet d’obtenir une plus grande profondeur de champ. Le modèle actuel de ce type de lentille corrige également l’aberration chromatique, ce qui permet de compenser la perte de contraste et d’obtenir une image nette de la distance lointaine jusqu’à une distance moyenne d’environ 80 à 60 cm (distance typique d’un ordinateur). De plus, ce principe permet de réduire largement les phénomènes photiques. Dans la pratique, ces lentilles permettent de s’affranchir largement des lunettes, même si cela n’est pas toujours garanti dans le domaine de la lecture.

Lentilles intraoculaires toriques : les LIO toriques permettent de corriger l’astigmatisme cornéen en utilisant une optique torique de la LIO [7]. Celui-ci doit être aligné avec précision sur l’axe de l’astigmatisme dans la cornée. Même un écart minime d’un seul degré entraîne une perte d’efficacité de 3,33%. Cela nécessite une mesure et un marquage précis de l’axe cornéen ainsi qu’un ajustement exact de la lentille dans le sac capsulaire, ce qui n’est pas toujours facile avec un système biologique. En outre, des rotations spontanées du cristallin peuvent encore se produire en postopératoire, ce qui nécessite dans quelques cas une rotation ultérieure avec une petite intervention chirurgicale. En présence d’un astigmatisme, ces LIO ont un potentiel impressionnant d’amélioration de l’acuité visuelle non corrigée et constituent donc une option extrêmement utile, bien que coûteuse, dans la chirurgie du cristallin.

Prophylaxie de la cataracte

Bien que plusieurs substances pharmacologiques et compléments alimentaires soient encore disponibles aujourd’hui pour la prophylaxie de la cataracte, aucune de ces options n’a fait la preuve de son efficacité dans les études. Cependant, un travail récemment publié en Chine a montré, dans des expériences sur des animaux et en laboratoire, que le lanostérol peut empêcher et même inverser les agrégations de protéines dans le cristallin [8]. Ils constituent une cause importante de la diminution de la transparence du cristallin vieillissant. Cependant, les résultats concernant l’utilisation dans l’œil humain ne sont pas encore disponibles. En principe, il pourrait toutefois en résulter une approche extrêmement intéressante, de sorte qu’il faudra certainement suivre l’évolution dans ce domaine.

Soins périopératoires

L’opération de la cataracte est aujourd’hui une intervention presque exclusivement ambulatoire qui peut être réalisée sous anesthésie locale (généralement une anesthésie topique avec des gouttes oculaires). Il s’agit néanmoins d’une intervention chirurgicale sérieuse et d’une situation périopératoire pénible pour le patient. En conséquence, l’examen préopératoire et la documentation à l’attention de l’ophtalmologue et de l’anesthésiste en charge sont absolument nécessaires. Il est ainsi possible de réagir de manière adéquate aux réactions systémiques peropératoires, certes rares, mais qui se produisent régulièrement. De plus, les conditions qui compliquent l’opération peuvent être identifiées en préopératoire et prises en compte dans la planification de l’opération. Il s’agit par exemple d’un traitement par des bloqueurs de récepteurs alpha-1, qui provoquent un syndrome de l’iris flottant, caractérisé par une pupille étroite et un iris très mobile. Comme l’opération de la cataracte se fait principalement dans des tissus non perfusés (cornée, chambre antérieure, cristallin), il n’est généralement pas nécessaire de suspendre l’anticoagulation lors d’une opération normale de la cataracte.

En postopératoire, un pansement n’est nécessaire dans des conditions régulières que jusqu’au premier jour postopératoire. Un traitement anti-inflammatoire local est ensuite administré à l’aide de stéroïdes topiques ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui doivent généralement être utilisés pendant deux à quatre semaines. En raison de la réaction postopératoire des tissus dans le cadre de la cicatrisation, la position du cristallin et la puissance de réfraction de la cornée peuvent être modifiées de manière significative au cours des quatre à six premières semaines, de sorte que la correction définitive des lunettes postopératoires n’est généralement effectuée que quatre à six semaines après l’opération. Dans presque tous les cas, la correction préopératoire des lunettes n’est plus utilisable après l’opération de la cataracte. Dans la phase postopératoire immédiate, cela entraîne toujours des problèmes pour la conduite d’un véhicule à moteur, car celle-ci est liée à une acuité visuelle minimale. Si nécessaire, il peut être utile d’adapter provisoirement une correction dans les premiers jours postopératoires, qui devra être redéfinie et changée par la suite.

En dehors de cela, les patients sont peu limités en postopératoire. Au cours de la première semaine, il existe un risque, bien que faible, d’endophtalmie septique. Il convient donc d’éviter la piscine et le sauna pendant environ une semaine, jusqu’à l’épithélialisation définitive des zones de la plaie. En revanche, le lavage normal du corps ou même les douches sont autorisés. De plus, pendant environ un mois, aucune pression particulière ne doit être exercée sur l’œil afin de ne pas compromettre les incisions auto-obturantes. Pendant cette période, certains sports, par exemple les sports de contact, ne sont pas autorisés.

La cataracte étant un phénomène normal de vieillissement, l’opération de la cataracte constitue l’intervention chirurgicale la plus courante. En raison des possibilités techniques avancées et des systèmes de lentilles innovants, le résultat est extrêmement satisfaisant pour le patient et pour l’ophtalmologue qui le suit, s’il n’y a pas d’autres pathologies [9]. L’évolution future ira dans le sens d’une standardisation croissante et donc d’une automatisation. Cela simplifie l’opération de routine de la cataracte, surtout pour le chirurgien. Il reste à voir dans quelle mesure ces innovations permettront d’améliorer le résultat postopératoire pour le patient, du moins au vu des développements actuels. Une attention particulière doit également être accordée au maintien de la capacité du chirurgien à résoudre des situations compliquées et complexes.

Littérature :

- Zuberbühler B, et al. : “Chirurgie de la cataracte”. 2008 Springer Heidelberg.

- Abell RG, et al : Chirurgie de la cataracte assistée par laser femtoseconde versus chirurgie standard de la cataracte par phacoémulsification : résultats et sécurité dans plus de 4000 cas dans un seul centre. J Cataract Refract Surg. 2015 Jan ; 41(1) : 47-52.

- Menapace RM, et al : Le laser femtoseconde dans la chirurgie de la cataracte : un examen critique. Ophthalmologue. 2014 ; 111(7) : 624-37.

- Pieh S : Lentilles intraoculaires asphériques. Chirurgie de la cataracte, 2ème édition , chapitre 7.4 Éd. Gerd U. Auffarth, Éditeur : Uni-Med, Brême – Londres – Boston.

- Menapace R, et al : Accommodating intraocular lenses : a critical review of present and future concepts. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2007 Avr ; 245(4) : 473-89. Epub 2006 Aug 30. revue.

- Koeppl C, et al : Déplacement induit par la pilocarpine d’une lentille intraoculaire d’accommodation : AT-45 Crystalens. J Cataract Refract Surg. 2005 Jul ; 31(7) : 1290-7.

- Hayashi K, et al. : Effet de l’astigmatisme sur l’acuité visuelle dans les yeux avec une lentille intraoculaire multifocale diffractive. J Cataract Refract Surg. 2010 Aug ; 36(8) : 1323-9.

- Ling Zhao, et al : Le lanostérol inverse l’agrégation des protéines dans les cataractes. Nature 2015 ; 523 : 607-611.

- Menapace R : Opération bilatérale de la cataracte en un temps. Supplément spécial Ophtha 06/2015 ; 7-8.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2016 ; 11(10) : 40-46