Outre les gastro-entérites et les infections des voies respiratoires supérieures habituelles, de nombreuses urgences pédiatriques dans les cabinets de médecine générale sont liées à la douleur. Dr med. Nina Notter, médecin-chef mbF de l’hôpital pédiatrique de Suisse orientale et directrice médicale du cabinet pédiatrique de Buchs (SG), donne un aperçu des maladies les plus fréquentes, des techniques d’examen spéciales et des thérapies possibles.

En tant que médecin pour toute la famille, le médecin généraliste est également sollicité pour le suivi des enfants. Selon Notter, les causes de consultation les plus fréquentes sont la fièvre, les affections de la bouche, de la gorge et des oreilles, les problèmes respiratoires, les douleurs abdominales, les poux/vers, les affections cutanées et les troubles musculo-squelettiques. En général, il s’agit d’urgences liées à la douleur [1].

Amygdalite à streptocoque A

L’amygdalite à streptocoque A se caractérise par un mal de gorge et de la fièvre. L’infection bactérienne ne s’accompagne ni de rhume, ni de toux, ni d’enrouement, ni de conjonctivite. Ces symptômes concomitants sont en faveur d’une infection virale. Une lymphadénopathie cervicale peut éventuellement apparaître, et il n’est pas rare que des douleurs abdominales et des vomissements se produisent. Si l’on diagnostique en outre un exanthème rouge clair finement maculé, ressemblant à du papier de verre fin, qui débute généralement au niveau inguinal, ainsi que des lèvres vernies et la typique langue en fraise, il s’agit de la scarlatine. Cependant, à l’âge de <3 ans, l’amygdalite à streptocoque A est plutôt rare, c’est pourquoi il est recommandé de faire preuve de retenue dans le diagnostic.

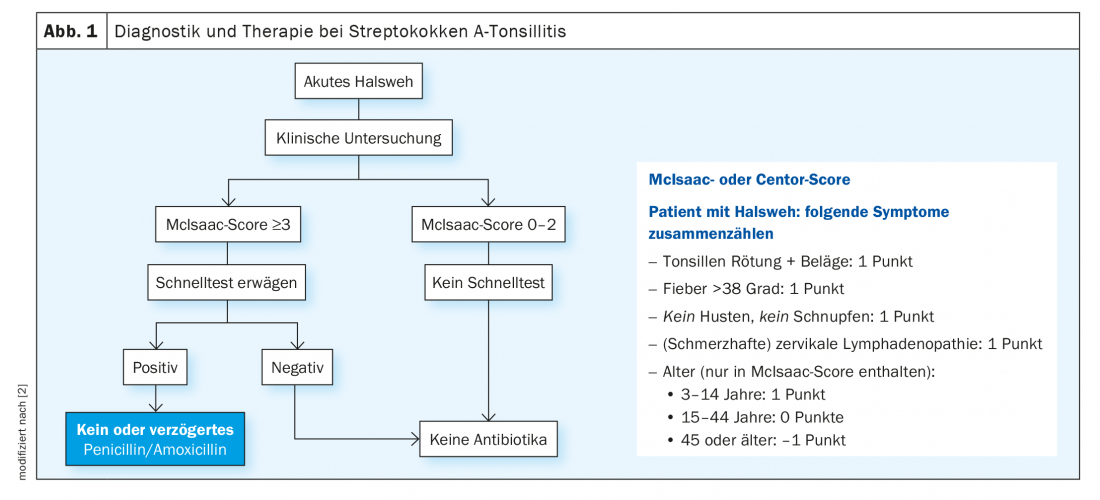

Selon des recommandations antérieures, l’amygdalite à streptocoque A devrait toujours être traitée par antibiotiques afin de prévenir la glomérulonéphrite ou l’arthrite post-streptococcique et les complications purulentes locales. Des études ont démontré que l’absence de traitement antibiotique primaire avec un bon suivi n’augmente pas le risque. En outre, l’une des principales raisons du traitement antibiotique était la fièvre rhumatismale aiguë, mais celle-ci n’est plus présente en Europe centrale avec les souches de streptocoques du groupe A. Les antibiotiques ne sont donc plus nécessaires. En conséquence, le nombre de traitements nécessaires (NNT) pour prévenir les complications RF/locales a augmenté de telle sorte que l’antibiothérapie primaire n’est plus justifiée. Au lieu de cela, l’examen clinique inclut désormais l’utilisation du score de McIsaac. Si le score de McIsaac est <3, aucun autre diagnostic n’est recommandé, à moins qu’il n’y ait une raison particulière. Si le score McIsaac est ≥3, un frottis de gorge/test rapide peut être envisagé, mais même si le test est positif, il est recommandé de ne pas administrer de pénicilline/amoxicilline ou de l’administrer avec retard (Fig. 1) [2]. Un traitement antibiotique ne devrait être administré qu’avec de l’amoxicilline (25 mg/kgKG p.o. 2×/jour pendant 6 jours) et, en général, uniquement en cas de mauvais état général, de souffrance élevée, de facteurs de risque tels qu’une immunosuppression ou une fièvre rhumatismale aiguë, de réévaluation en cas d’évolution inhabituelle ou d’absence d’amélioration dans les quatre à sept jours. Une décision individuelle doit être prise pour les jeunes enfants ou les enfants récemment immigrés. Sinon, le traitement consiste en l’administration d’analgésiques/antipyrétiques systémiques, des anesthésiques locaux topiques ou désinfectants peuvent également être utilisés.

Balanitis

La balanite/balanoposthite survient souvent entre 2 et 5 ans et est associée à un phimosis. Elle se caractérise par une rougeur et un gonflement, ainsi que par une douleur et des démangeaisons au niveau du gland et du prépuce. L’algurie n’est pas rare. Cependant, selon l’agent pathogène, il peut également y avoir un écoulement purulent ou une éruption cutanée tachetée dans la région génitale. Les formes infectieuses dues à des staphylocoques ou à des streptocoques du groupe A sont les plus fréquentes. La balanite peut également survenir à la suite d’un virus de l’herpès simplex, d’un érythème fessier et chez les adolescents sexuellement actifs. Sur le plan non infectieux, la balanite se rencontre surtout dans le lichen scléreux et atrophique (balantite xerotica obliterans).

Le traitement consiste en une analgésie. Il est recommandé d’avoir une bonne hygiène sans savon et de ne pratiquer la rétraction qu’en l’absence de phimosis ou de gonflement prononcé. En outre, un traitement local par pommade, par exemple avec de la vaseline, est possible, ainsi que des bains de siège avec des tanins synthétiques ou des bains de siège désinfectants. En cas d’atteinte plus importante, il est possible de recourir à un traitement antibiotique local à base d’acide fusidique. En cas de fièvre ou de lymphadénopathie inguinale, un traitement antibiotique systémique peut s’avérer nécessaire. Une circoncision est recommandée en cas de balanite récidivante ou de lichen scléreux et atrophique.

Vulvite

Le pic d’âge de la vulvite est similaire à celui de la balanite et se situe entre 2 et 7 ans. La raison en est le très faible taux d’œstrogènes à cet âge, qui rend les muqueuses génitales vulnérables aux maladies. La vulvite se caractérise en principe par un fluor vaginal, éventuellement accompagné d’une macération et d’une odeur désagréable. Les démangeaisons et les rougeurs sont fréquentes, de même que les efflorescences purulentes, le cas échéant, dans le cas des streptocoques du groupe A. En outre, il peut y avoir une dysurie, des douleurs, des brûlures ou des saignements. Les causes d’une vulvite sont généralement non spécifiques et inflammatoires. Il s’agit généralement d’une irritation chimique ou mécanique causée par les lingettes, les couches et les protège-slips, ou encore par des corps étrangers. En outre, la vulvite peut être due à une dermatite atopique ou être associée à une infection virale/bactérienne. Lorsque les causes sont spécifiquement inflammatoires, il peut s’agir d’un lichen scléreux et atrophique ou d’un psoriasis.

Les vulvites infectieuses sont spécifiques à l’âge : chez les nouveau-nés/nourrissons, elles sont provoquées soit par des Candida albicans (érythème fessier) ou des agents pathogènes transmis verticalement par la mère, comme par exemple Chlamydia trachomatis ou HPV ; à la préadolescence, les causes sont plutôt bactériennes (streptocoques du groupe A, flore intestinale, Haemophilus) ou causées par des mollusques, une infection virale systémique et des oxyures ; à la puberté, les vulvites sont causées à la fois par des bactéries et par des Candida albicans, virus de l’herpès simplex de type 1/2 ou des agents pathogènes sexuellement transmissibles.

Le diagnostic se fait par un examen clinique et est généralement externe. Si un examen vaginal est nécessaire, il doit être effectué exclusivement par un gynécologue. Une recherche de l’agent pathogène est rarement nécessaire. Elle n’est réalisée que s’il s’agit d’une vulvite bactérienne avec rougeur, gonflement et douleur importants ou si l’enfant suit une corticothérapie. Dans ce cas, la recherche de l’agent pathogène doit se faire par bactériologie par aspiration et non par frottis. En outre, chez les adolescents sexuellement actifs, une PCR de la chlamydia et des gonocoques peut être effectuée.

Outre les mesures d’hygiène générales (utilisation d’un siège pour enfant et d’un tabouret pour les toilettes, nettoyage d’avant en arrière après la défécation), le traitement consiste à éviter une hygiène génitale excessive (nettoyage quotidien uniquement à l’eau), à prendre des bains de siège avec du bicarbonate de soude (un sachet pour cinq litres d’eau) ou du sel marin, ainsi qu’à appliquer des soins locaux avec de la vaseline ou de l’huile d’olive (éventuellement des huiles traitantes dans l’eau du bain). Le traitement spécifique dépend de l’agent pathogène identifié : en cas de Candida albicans les nourrissons reçoivent du clotrimazole local, à l’adolescence le clotrimazole est administré en ovule vaginal, éventuellement du fluconazole en cas de récidive ou de problèmes d’insertion ; pour les streptocoques du groupe A, le traitement est le même que pour l’angine ; les oxyures sont traités soit par le mébendazole, soit par le pyrantel, en respectant les mesures d’hygiène ; en cas d’angine, le traitement est le même que pour l’angine. Lichen scléreux et atrophique il est recommandé d’appliquer un traitement local à base de corticostéroïdes pendant la phase aiguë et, une fois la phase aiguë passée, un soin relipidant suffit comme traitement d’entretien. L’orientation vers un gynécologue pédiatrique ne doit se faire qu’en cas de problème prolongé, d’écoulement de sang ou de récidive dans les quatre semaines suivant un traitement adéquat, ainsi qu’en cas de suspicion d’abus sexuel.

Douleurs nocturnes bénignes dans les jambes (“douleurs de croissance”)

Les douleurs dites “de croissance” apparaissent généralement chez les enfants <6 ans. Chez les enfants plus âgés, ils sont généralement aussi possibles, mais il faut surtout penser aux diagnostics différentiels. Les douleurs bénignes dans les jambes se caractérisent par le fait qu’elles surviennent surtout le soir ou la nuit, alors que les enfants concernés ne se plaignent souvent pas pendant la journée. L’évolution de la douleur est généralement alternée ou phasée et elle est bilatérale ou alternée. Il ne doit pas y avoir de rougeur ou de gonflement visible et il ne doit pas y avoir de dépendance à l’effort, c’est-à-dire que la douleur ne survient pas pendant ou immédiatement après l’effort.

L’anamnèse permet généralement d’évaluer si un diagnostic plus approfondi est nécessaire. Scher demande généralement la localisation de la douleur. Celle-ci n’est pas toujours la même et est souvent indiquée sur la face avant du bas/de la cuisse, le mollet, le creux du genou ou le dos du pied. En outre, l’interrogation porte sur une surcharge ou un traumatisme et sur une activité physique accrue. En relation avec l’état général, il convient également de rechercher la présence de fièvre ou d’autres signes d’infection. Il ne faut pas non plus négliger les indices d’un syndrome des jambes sans repos (sensation d’agitation, fourmillements, besoin de bouger) ainsi que la recherche d’antécédents hématologiques et de maladies auto-immunes/métaboliques. Selon les résultats, l’examen clinique doit inclure, outre l’expertise des jambes et des articulations, le statut général, y compris les ganglions lymphatiques, la taille du foie/de la rate, la peau, le statut neurologique, etc. En cas de présentations atypiques, des investigations supplémentaires peuvent être menées au moyen du laboratoire et de l’imagerie. Les diagnostics différentiels incluent les maladies inflammatoires (infection ostéo-articulaire, arthrites), les tumeurs bénignes, les tumeurs malignes (douleurs osseuses localisées souvent également la nuit), la leucémie, les maladies métaboliques ou endocrinologiques (pouvant entraîner directement des troubles musculo-squelettiques) ou les lésions de l’appareil locomoteur liées à la croissance et aux traumatismes.

Outre les massages, l’application locale de pommade ou l’application locale individuelle de chaleur/froid, un traitement tient également compte de l’information des familles sur le caractère bénin de l’évolution, qui est généralement autolimitée. Dans des cas exceptionnels, du paracétamol ou des AINS peuvent être administrés, mais cela ne devrait pas être la règle.

Congrès : FomF Médecine interne générale Update Refresher

Littérature :

- Dr. med. Nina Notter : Les “maladies infantiles” fréquentes dans le cabinet du médecin généraliste. Médecine interne générale Update Refresher, FomF, 17.05.2022.

- Berger H, et al. : Traitement de l’angine streptococcique sans antibiotiques. Prim Hosp Care Allg Inn Med 2021 ; doi : https://doi.org/10.4414/phc-d.2021.20037.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2022 ; 17(7) : 28-29