Il existe plusieurs liens physiopathologiques et cliniques entre les maladies neurovasculaires et la migraine. De ce point de vue, ils représentent les deux faces d’une même médaille, et les deux côtés devraient être reconnus et pris en compte dans le diagnostic et le traitement des patients migraineux.

Il existe plusieurs liens physiopathologiques et cliniques entre les maladies neurovasculaires et la migraine. De ce point de vue, ils représentent les deux faces d’une même médaille, et les deux côtés devraient être reconnus et pris en compte dans le diagnostic et le traitement des patients migraineux. Nous souhaitons donner ci-dessous un aperçu des interactions pertinentes et de leurs implications cliniques.

Les céphalées en général, et les migraines en particulier, font partie des affections neurologiques les plus fréquentes, avec une prévalence sur la vie entière d’environ 15% pour les migraines [1]. Il existe une association multiple et parfois complexe entre la migraine et les maladies neurovasculaires [2,3]. Cela est particulièrement vrai pour les lésions microvasculaires dans le sens d’une microangiopathie cérébrale. La microangiopathie (en anglais : “cerebral small vessel disease”/SVD) est cliniquement pertinente dans le contexte des maladies neurovasculaires pour de nombreuses raisons : elle est une cause fréquente d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques et, en raison de son association avec l’hypertension artérielle, d’hémorragies intracérébrales. Elle constitue en outre la base la plus fréquente des troubles cognitifs vasculaires, pouvant aller jusqu’au développement d’une démence vasculaire. On trouve également des preuves de modifications microvasculaires dans la migraine.

Modifications microvasculaires

Les connaissances à ce sujet proviennent notamment de la maladie monogénique héréditaire de l’AVC CADASIL (artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-cortical et leucéphalopathie). Celle-ci n’est pas seulement associée à des AVC microangiopathiques, mais aussi à une migraine chez plus d’un tiers des patients, en particulier les plus jeunes [4,5]; la migraine, généralement accompagnée d’une aura, constitue souvent le premier symptôme de la maladie, les symptômes atypiques ou isolés de l’aura étant caractéristiques. L’imagerie de cette maladie, qui est la forme héréditaire d’AVC la plus fréquente, montre des lésions microangiopathiques ischémiques typiques de la moelle (“white matter hyperintensities”/WMH) [6].

L’apparition de lésions ischémiques médullaires n’est cependant pas propre à la migraine dans le contexte de cette microangiopathie héréditaire. Des études ont montré à plusieurs reprises que les migraines sporadiques fréquentes présentent également des lésions de la moelle au sens de l’HME, même si la plupart sont nettement moins prononcées [7–9].

Cela a été démontré en particulier dans l’étude dite CAMERA [7,8], dans laquelle on a constaté une apparition associée à la migraine de WMH profondes chez les patientes migraineuses concernées. Une autre association entre les lésions neurovasculaires et la migraine est l’apparition de lésions T2 ischémiques, appelées “infarct-like lesions”, en particulier dans la région vertébrobasilaire. Celles-ci étaient plus de cinq fois plus fréquentes que chez les témoins sains, surtout dans le cas de la migraine avec aura, et il est intéressant de noter qu’elles étaient associées à une augmentation de la fréquence des crises. Les modifications microvasculaires ou hémodynamiques associées à la migraine sont discutées d’un point de vue physiopathologique. Les données longitudinales des études de suivi de l’étude CAMERA, recueillies environ 9 ans après l’étude initiale [9], ont montré que ces lésions médullaires profondes peuvent évoluer dans la migraine, plus que chez les sujets témoins sans migraine. Dans le contexte de la relation susmentionnée entre la microangiopathie et les troubles cognitifs vasculaires, la question se pose des implications cliniques de ces lésions médullaires – parfois progressives – sur les fonctions cognitives, entre autres : aucune association claire n’a cependant été démontrée jusqu’à présent dans la migraine sporadique, ce qui doit peut-être être considéré dans le contexte de l’étendue et de la charge lésionnelle, qui est nettement plus faible dans la migraine sporadique que dans la microangiopathie héréditaire, par exemple. Dans ce contexte, il est intéressant de noter qu’un travail récent [10] n’a pas trouvé d’augmentation du risque de démence chez les patients migraineux, indépendamment de la question de l’importance des lésions des ganglions médullaires.

Un autre marqueur d’imagerie de la microangiopathie est le microbleeds cérébral (CMB). On les retrouve à des degrés divers et avec une répartition différente dans les séquences IRM sensibles à l’hème (comme la séquence SWI : susceptibility weighted imaging) chez environ 30 % des patients atteints de microangiopathie cérébrale. Il est intéressant de noter que ce marqueur de lésion microvasculaire présente également des indices d’association avec la migraine : on a ainsi constaté une augmentation des microhémorragies infratentorielles chez les patients âgés ayant des antécédents de migraine, et dans ce cas plutôt de migraine sans aura. En outre, la survenue simultanée de microhémorragies et d’accidents vasculaires cérébraux était plus fréquente chez les patients souffrant de migraine [11].

Physiopathologie

La physiopathologie des troubles microvasculaires dans la migraine sporadique peut être expliquée de différentes manières : Les études spectroscopiques par RM des lésions médullaires, par exemple, indiquent des lésions axonales et gliales ainsi que des troubles du métabolisme énergétique cellulaire [12]. Dans l’ensemble, la pathogenèse n’est pas définitivement élucidée et est probablement complexe : on discute de différentes bases physiopathologiques des lésions d’apparence vasculaire dans la migraine, ce qui comprend, outre les troubles microvasculaires (hypoperfusion cérébrale, vasoréactivité perturbée, lésions de l’endothélium vasculaire), des mécanismes thromboemboliques et une perturbation de la barrière hémato-encéphalique. Enfin, ces différents mécanismes pourraient à l’avenir fournir des indications sur d’autres marqueurs de la maladie migraineuse – non basés sur l’IRM – tels que les biomarqueurs sanguins, comme l’ont déjà suggéré certaines études [13,14]. Il serait souhaitable de disposer de biomarqueurs fiables en tant que marqueurs du diagnostic différentiel, de l’activité de la maladie ou encore de l’évaluation pronostique ou du risque d’accident vasculaire cérébral dans la migraine, d’autant plus que le diagnostic de la migraine repose encore aujourd’hui uniquement sur l’anamnèse clinique, sur la base des critères diagnostiques de la Société internationale des céphalées (IHS) [15].

Risque accru d’autres maladies vasculaires

Outre le lien entre la migraine et les troubles microvasculaires, il existe une multitude d’autres liens, par exemple d’un point de vue épidémiologique, clinique ou même génétique et physiopathologique. Trois grandes méta-analyses, entre autres, ont étudié le lien entre la migraine et l’AVC ischémique [16–18] et ont pu mettre en évidence une augmentation robuste du risque d’AVC dans la migraine, en particulier dans la migraine avec aura. De plus, une étude [19] montre un lien entre la migraine et d’autres phénotypes vasculaires (infarctus du myocarde et maladie artérielle périphérique). On parle alors d’infarctus migraineux [15], une entité plutôt rare et controversée.

D’un point de vue clinique, il est important de noter que les crises sévères de migraine avec aura (par exemple avec des symptômes moteurs ou d’autres symptômes graves d’aura), surtout lors de la première manifestation, peuvent simuler la présence d’un accident vasculaire cérébral (stroke mimic). Inversement, les ischémies cérébrales peuvent, d’une part, simuler la présence d’une crise migraineuse (migraine mimic) et, d’autre part, déclencher – en cas de susceptibilité migraineuse sous-jacente – la survenue de crises migraineuses symptomatiques [20]. Il convient donc d’être particulièrement prudent chez les patients souffrant d’une migraine connue et de symptômes inconnus pour eux ou de nouveaux déficits neurologiques focaux. En outre, selon des données récentes, les céphalées en général semblent être un symptôme sous-estimé dans le contexte de l’ischémie cérébrale aiguë [21].

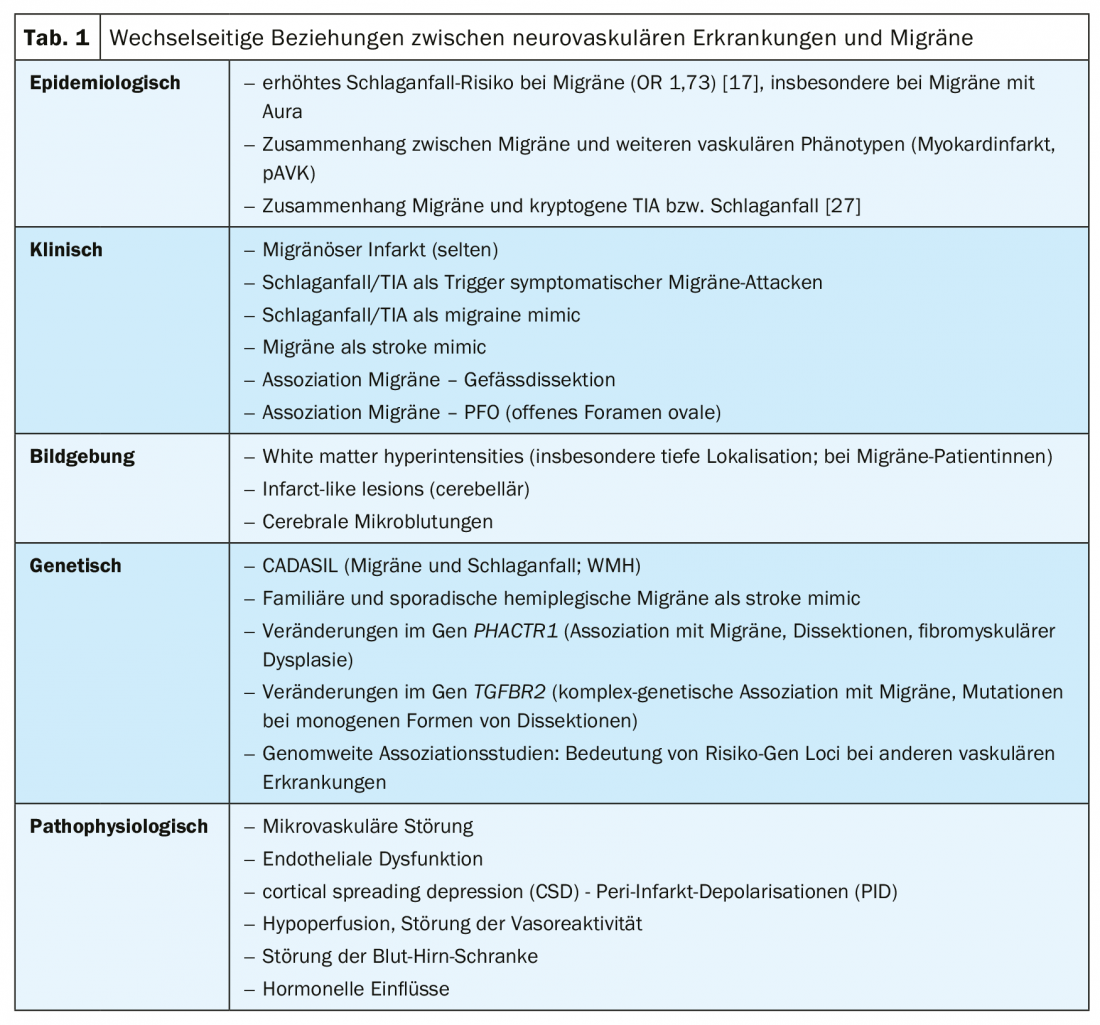

Enfin, il convient de mentionner dans ce contexte le lien entre les migraines (surtout sans aura) et les dissections vasculaires [22,23]. Il a également une importance physiopathologique dans le contexte d’études génétiques récentes – l’association d’une modification génétique dans le gène PHACTR1 avec la migraine [24], mais aussi avec des dissections [25] et d’autres phénotypes vasculaires (par exemple, infarctus du myocarde ou dysplasie fibromusculaire). Dans ce cas, il existe des indices d’une perturbation au niveau de la fonction endothéliale [26]. Pour une liste des interactions complexes entre les maladies neurovasculaires et la migraine à différents niveaux, voir le tableau 1.

Messages Take-Home

- Il existe une interaction à plusieurs niveaux entre la migraine et les troubles neurovasculaires, en particulier microvasculaires, qui joue un rôle dans la prise en charge clinique des patients migraineux.

- La migraine (en particulier avec aura) est un symptôme précoce typique de la microangiopathie héréditaire CADASIL. Le diagnostic différentiel doit être envisagé en présence de symptômes atypiques d’aura, d’altérations marquées des stocks médullaires (WMH) ou d’antécédents familiaux positifs de migraine, d’accident vasculaire cérébral ou de démence.

- Dans la migraine sporadique, on constate une prévalence accrue de WMH, en particulier chez les femmes. Elles se manifestent parfois de manière progressive au fil du temps. Il est important de les connaître pour pouvoir établir un diagnostic différentiel avec des modifications inflammatoires, par exemple dans le cadre d’une SEP chez des patients plus jeunes.

- La pertinence clinique de l’HME dans la migraine n’est pas encore définitivement établie à ce jour, les personnes concernées ne doivent pas être inutilement inquiétées.

- En plus de l’HMM, les migraines (en particulier avec aura) présentent souvent des lésions ischémiques a.e. localisées au niveau du cervelet, ce qui peut être lié à la pathophysiologie et à la présence d’auras migraineuses (au sens d’auras visuelles), en particulier au niveau occipital.

- La migraine, qui est généralement une maladie épisodique sur le plan clinique, présente donc également des caractéristiques “chroniques”.

- La migraine – en particulier avec aura – est associée à un risque accru d’accident vasculaire cérébral.

- Les véritables infarctus migraineux sont probablement rares. Les accidents vasculaires cérébraux peuvent déclencher des auras de migraine.

- Il existe un lien épidémiologique, génétique et physiopathologique entre la migraine et les dissections des vaisseaux sanguins cérébraux.

Littérature :

- Stovner Lj, Hagen K, Jensen R, et al : The global burden of headache : a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia. 2007 ; 27 : 193-210.

- Freilinger C, Schubert V, Auffenberg E, Freilinger T : Migraine et maladies vasculaires. Le neurologue & psychiatre 2016 ; 17 : 38-46.

- Malik R, Winsvold B, Auffenberg E, et al. : The migraine – vascular disease connection : a genetic perspective. Cephalalgia 2016 ; 36 : 658-668

- Vahedi K, Chabriat H, Levy C, et al. Migraine avec aura et anomalies de l’imagerie par résonance magnétique cérébrale chez les patients atteints de CADASIL. Arch Neurol 2004 ; 61 : 1237-1240.

- Guey S, Mawet J, Hervé D, et al. : Prévalence et caractéristiques de la migraine dans le CADASIL. Cephalalgia 2016 ; 36 : 1038-1047

- Chabriat H, Joutel A, Dichgans M, et al : CADASIL. Lancet Neurol 2009 ; 8 : 643-653.

- Kruit MC, van Buchem MA, Hofman PA, et al : Migraine as a risk factor for subclinical brain lesions. Jama 2004 ; 291 : 427-434.

- Kruit MC, Launer LJ, Ferrari MD, et al : Infarctus in the posterior circulla- tion territory in migraine. L’étude CAMERA basée sur l’IRM de la population. Brain 2005 ; 128 : 2068-2077.

- Palm-Meinders IH, Koppen H, Terwindt GM, et al : Structural brain changes in migraine. JAMA. 2012 ; 308 : 1889-1897.

- George KM, Folsom AR, Sharrett AR, et al : Migraine Headache and Risk of Dementia in the Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study. Céphalée 2020 May ; 60 (5) : 946-53

- Arkink EB, Terwindt GM, de Craen AJ, et al. : PROSPER Study Group. Microbleeds infratentoriels : un autre signe de microangiopathie dans la migraine. Accident vasculaire cérébral. 2015 ; 46 : 1987-1989.

- Erdélyi-Bótor S1, Aradi M, Kamson DO, et al. : Changements des hyperintensités de la matière blanche liées à la migraine après 3 ans : une étude longitudinale par IRM. Céphalées . 2015 ; 55 : 55-70.

- Liman TG, Bachelier-Walenta K, Neeb L, et al. : (2015). Microparticules endothéliales circulantes chez les migraineuses avec aura. Cephalalgia : an international journal of headache, 35(2), 88-94.

- Pescini F, Donnini I, Cesari F, et al. : (2017). Biomarqueurs circulants chez les patients atteints d’artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-cortical et leucoencéphalopathie. Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association, 26(4), 823-833.

- Comité de classification des céphalées de la Société internationale des céphalées (IHS) (2013). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia : an international journal of headache, 33(9), 629-808.

- Etminan M, Takkouche B, Isorna FC et al. Risk of ischaemic stroke in people with migraine : systematic review and meta-analysis of observational studies. Bmj 2005 ; 330 : 63

- Schurks M, Rist PM, Bigal ME, et al : Migraine and cardiovascular disease : systematic review and meta-analysis. Bmj 2009 ; 339 : b3914.

- Spector JT, Kahn SR, Jones MR et al. Migraine headache and ischemic stroke risk : an updated meta-analysis. Am J Med 2010;123 : 612-624.

- Bigal ME, Kurth T, Santanello N, et al : Migrai- ne and cardiovascular disease : a population-based study. Neurologie 2010 ; 74 : 628- 635

- Olesen J, Friberg L, Olsen TS, et al. : (1993). Les attaques de migraine induites par l’ischémie (symptomatique) pourraient être plus fréquentes que les crises ischémiques induites par la migraine. Brain : a journal of neurology, 116 (Pt 1), 187-202.

- Harriott KA (2020) : Céphalées après un accident vasculaire cérébral ischémique. Neurologie 94 (1) e75-e86 ;

- Rist PM, Diener HC, Kurth T, et al : Migraine, migraine aura, and cervical artery dissec- tion : a systematic review and meta-analysis. Cephalalgia 2011 ; 31(8) : 886-896.

- Metso TM, Tatlisumak T, Debette S, et al : Mi-graine dans la dissection de l’artère cervicale et les patients atteints de stroke ischémique. Neurology 2012 ; 78(16) : 1221-1228. dissections

- Freilinger T, Anttila V, de Vries B, et al. : Consortium international de génétique des céphalées (2012). Genome-wide association analysis identifies susceptibility loci for migraine without aura. Nature genetics, 44(7), 777-782.

- Debette S, Kamatani Y, Metso TM, et al : Common variation in PHACTR1 is associated with susceptibility to cervical artery dissection. Nat Genet. 2015;47(1):78–83. doi:10.1038/ng.3154

- Gupta RM, Hadaya J, Trehan A, et al. : (2017). Un variant génétique associé à cinq maladies vasculaires est un régulateur distal de l’expression du gène de l’endothéline-1. Cell, 170(3), 522-533.e15.

- Li L, Schulz UG, Kuker W, et al. : Oxford Vascular Study (2015). Association âge-specific de la migraine avec AIT cryptogénique et accident vasculaire cérébral : étude basée sur la population. Neurology, 85(17), 1444-1451.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(4) : 6-9