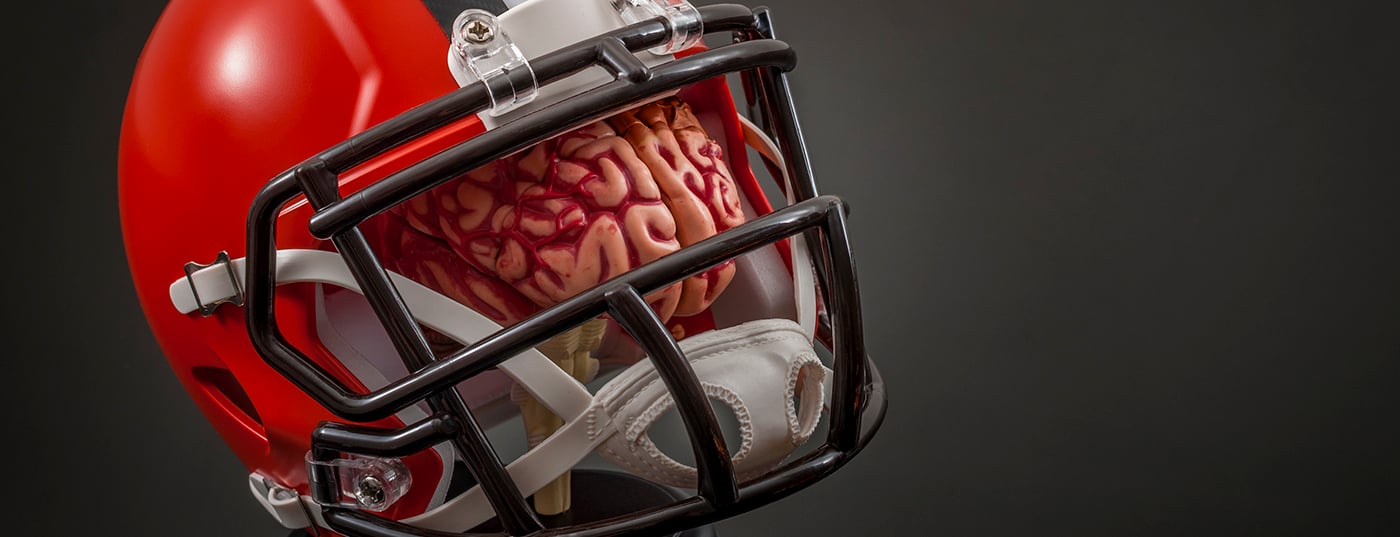

Une étude écossaise montre que les joueurs de football professionnels ont 3,5 fois plus de risques de développer une maladie neurodégénérative plus tard dans leur vie que la population générale. Les joueurs en position de défense avaient même un risque cinq fois plus élevé. La cause présumée est la répétition de contusions à la tête qui, cumulées, peuvent conduire à une encéphalopathie traumatique chronique. Parmi les conséquences qui découlent de ces données, des mesures de protection spéciales pourraient être discutées à l’avenir – par exemple lors de l’entraînement, car l’exposition y était particulièrement élevée.

Il y a deux ans, une étude de cohorte réalisée en Écosse [3] a montré que le taux de mortalité par maladies neurogénératives (maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer et autres démences) et par maladies du motoneurone telles que la SLA était significativement plus élevé chez les joueurs de football professionnels que dans les groupes de comparaison de la population générale. Dans l’ensemble, les diagnostics principaux de neurodégénérescence étaient trois fois plus fréquents sur le certificat de décès des footballeurs professionnels (1,7% contre 0,5%). Cependant, à l’époque, plusieurs questions étaient restées sans réponse. C’est pourquoi cette cohorte rétrospective (composée de 7 676 anciens footballeurs professionnels et de plus de 23 000 sujets témoins issus de la population générale et appariés en termes d’âge, de sexe et de statut social) a fait l’objet d’une analyse plus approfondie [1]. Pour la première fois, les associations possibles du risque de développer des maladies neurodégénératives ont été identifiées en fonction de la position des footballeurs sur le terrain, de la durée de leur carrière professionnelle et de leur année de naissance. Au total, la période de suivi a été de 1 812 722 personnes-années. Outre les statistiques de mortalité (certificats de décès), le diagnostic a été établi en croisant les données individuelles sur la santé mentale, les hospitalisations et les prescriptions de médicaments dans le registre de santé écossais.

Au final, une maladie neurodégénérative a été identifiée chez 386 des 7.676 anciens joueurs de football professionnels (5%) et 366 des 23.028 contrôles appariés (1,6%) (HR 3,66 ; p<0,001). Les joueurs occupant des postes de défense ont été les plus touchés, avec un facteur de 5 (HR 4,98). Les gardiens de but ne présentaient pas de risque significativement accru par rapport à la population générale (HR 1,83 ; p=0,08). La durée de la carrière était également déterminante : le risque était le plus élevé pour une carrière professionnelle de plus de 15 ans (HR 5,2 ; p<0,001). En ce qui concerne les années de naissance, le risque était similaire pour tous les joueurs nés entre 1910 et 1969.

Les auteurs considèrent que ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle des blessures répétées à la tête, même s’il ne s’agissait pas de traumatismes crâniens graves, peuvent augmenter le risque de maladies neurodégénératives ou d’encéphalopathie traumatique chronique (“chronic traumatic encephalopathy”/CTE), car les joueurs en position de défense présentaient un risque nettement plus élevé que les autres joueurs de champ. Le lien avec la durée de la carrière plaide en faveur de l’importance de l’exposition cumulée.

Les auteurs soulignent que l’ère de jeu n’a pas eu d’influence sur les résultats, bien que le matériau du ballon ait été modifié au cours du 20e siècle : Pour un poids sec identique, le revêtement en cuir des ballons de soccer a été remplacé par une enveloppe synthétique qui ne peut plus s’imprégner d’eau. Cependant, les données actuelles ne permettent pas de déterminer si cet avantage matériel a eu un impact sur le risque d’ECT, car trop peu de joueurs ayant joué exclusivement à l’époque des balles synthétiques ont pu être inclus dans l’étude.

De plus, une autre étude – mais sur le football américain [2] – a montré le nombre réel de contusions crâniennes par joueur et par saison : il s’agit en moyenne de 415 (IQR 190-727) chocs ! Il est intéressant de noter que l’exposition était plus importante à l’entraînement qu’en compétition, y compris dans le sport amateur. Les auteurs y voient des implications claires pour la prévention ou l’élaboration de stratégies de protection de la tête. “L’encéphalopathie traumatique chronique (ETC) due à des blessures mineures répétées à la tête dans des sports tels que la boxe, le football, le football américain, le rugby ou le hockey sur glace fait régulièrement l’objet de discussions”, explique le professeur Hans-Christoph Diener, porte-parole de la DGN. “Ainsi, les mesures de protection peuvent être tout à fait utiles et se sont déjà établies dans de nombreux sports à risque. Au vu des données, la protection de la tête devrait désormais être envisagée pour le football également. Il peut s’agir de casques amortisseurs ou d’autres développements novateurs, comme un dispositif spécial de protection contre les chocs approuvé cette année par la FDA [4]. “roman

Littérature

[1] Russell ER, Mackay DF, Stewart K et al. Association de la position sur le terrain et de la durée de la carrière avec le risque de maladie neurodégénérative chez les anciens joueurs de football professionnels masculins. JAMA Neurol 2021 ; 78 (9) : 1057-1063 doi : 10.1001/jamaneurol.2021.2403.

[2] McCrea MA,Shah A,Duma S et al. Opportunités pour la prévention des convulsions et de l’exposition répétée aux impacts de tête chez les joueurs de football universitaire : une étude du consortium Concussion Assessment, Research, and Education (CARE). JAMA Neurol 2021 Mar 1 ; 78(3) : 346-350 doi : 10.1001/jamaneurol.2020.5193.

[3] Mackay DF, Russell E, Stewart K et al. Mortalité due aux maladies neurogènes chez les anciens joueurs de football professionnels. NEJM 2019 ; 381 (19) : 1801-1808 doi:10.1056/NEJMoa1908483

[4] FDA NEWS RELEASE : La FDA autorise la commercialisation d’un nouveau dispositif pour aider à protéger le cerveau des athlètes lors d’un traumatisme crânien. Février 26, 2021. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-nov…