L’anémie ferriprive est fréquente – en particulier chez les patients âgés souffrant d’insuffisance rénale ou de malnutrition. En règle générale, on peut supposer que l’événement est multifactoriel. C’est pourquoi un certain nombre de causes différentes peuvent être envisagées et doivent faire l’objet d’un diagnostic différentiel. Quand est-il utile de procéder à un examen hématologique ?

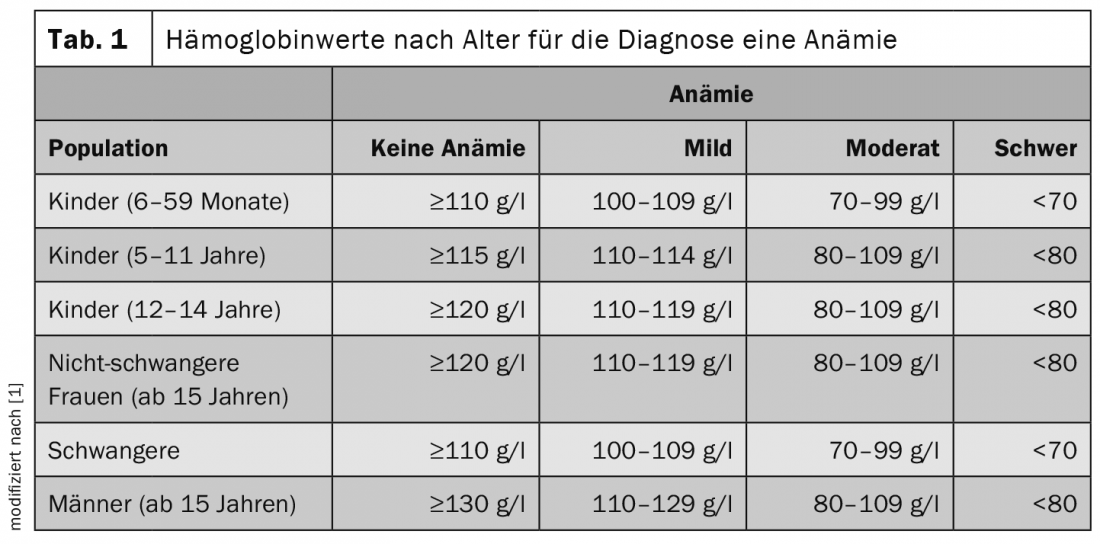

Lorsque l’on examine des valeurs de laboratoire, il est toujours important de garder à l’esprit la manière dont la plage de référence est définie. Habituellement, la moyenne d’une distribution normale est prise comme base et deux écarts-types vers le bas et vers le haut sont intégrés. De cette manière, 95% de la population en bonne santé est incluse dans la zone de référence, a expliqué le Dr Cyrill Rütsche, Bâle. Pour diagnostiquer une anémie, l’OMS recommande des taux d’hémoglobine (Hb) adaptés à l’âge (tableau 1) [1]. Il ne faut pas non plus négliger l’environnement de vie des patients. En effet, les différences d’altitude ont également un impact sur la concentration d’hémoglobine. Pour les fumeurs, il convient en principe de déduire 3 g/l des valeurs mesurées en laboratoire, car les valeurs sont également influencées dans ce cas. Plus la consommation de nicotine est élevée, plus elle devrait être prise en compte.

Un aspect passionnant, qui n’a pas encore été totalement élucidé, concerne les valeurs limites spécifiques à la population. En Amérique, des études ont démontré que dans la population afro-américaine, l’hémoglobine est de 6 à 10 g/l plus basse. Cela s’explique en partie par une proportion plus élevée d’alpha-thalassémie hétérozygote. Cependant, ce fait n’est pas encore totalement compris, selon l’expert [2,3]. Dans d’autres pays également, on pouvait voir un écart par rapport aux 12 g/dL d’Hb en vigueur aux États-Unis. La question se pose donc de savoir si une adaptation spécifique à la population doit être effectuée.

La prévalence de l’anémie est la plus élevée chez les enfants et les adolescents, puis elle diminue chez les jeunes adultes avant d’augmenter lentement au cours de la vie [4]. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes. En Europe occidentale, ce sont surtout les maladies rénales diabétiques et hypertensives qui peuvent être à l’origine d’une anémie ferriprive [4].

Diagnostic dans le cadre d’un algorithme

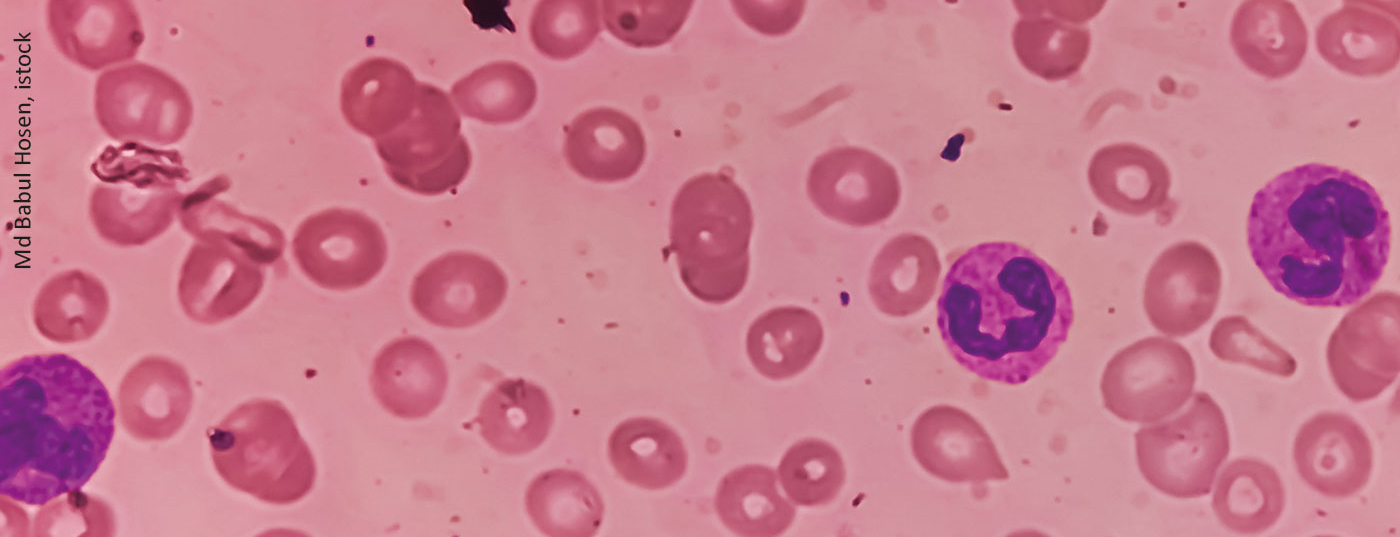

En cas de suspicion d’anémie, la première étape consiste à examiner les taux de réticulocytes. Si elles sont supérieures à 100 G/l, il s’agit d’une anémie hyperrégénérative, si elles sont <100 G/l, il s’agit d’une anémie hyporégénérative [5]. En cas d’anémie hyperrégénérative, la deuxième étape consiste à rechercher des signes d’hémolyse. Si la bilirubine et/ou la LDH sont élevées ou si l’haptoglobine est diminuée, un frottis sanguin doit être réalisé. Si des fragmentocytes sont détectés dans ce dernier, il faut penser à une microangiopathie. Si ce n’est pas le cas, le test DAT vous aidera. Si le test est positif, le diagnostic d’anémie hématolytique auto-immune est posé. maladie de l’agglutinine froide. Si le résultat est négatif, il s’agit plutôt de défauts membranaires, d’enzymopathies ou d’hémoglobinopathies. Si aucun signe d’hémolyse ne peut être observé, la recherche d’une perte de sang constitue le diagnostic différentiel prioritaire.

Dans le domaine de l’anémie hypogénérique, il convient de considérer les taux d’Hb et d’hématocrite (Hct) antérieurs. Si elles sont hors normes depuis longtemps, il peut s’agir d’une hémoglobinopathie ou d’une anémie congénitale. Si des taux normaux d’Hb et d’Hct ont été mesurés au cours d’une période antérieure, la présence d’une macrocytose doit être recherchée. En cas de valeurs élevées, il faut penser à une carence en vitamine B12 et/ou en acide folique ou à une cause médicamenteuse. Si l’un d’eux peut être détecté, une anémie mégaloblastique doit être envisagée. Si ce n’est pas le cas, des diagnostics tels que l’hypothyroïdie, le SMD, le myélome plasmocytaire ou l’anémie congénitale sont plus probables. S’il n’y a pas de macrocytose mais une microcytose, l’étape suivante consiste à évaluer la carence en fer. Si celle-ci peut être confirmée, il convient de rechercher une perte de sang. Si ce n’est pas le cas, cela pourrait aller dans les domaines de l’inflammation ou de la thalassémie. Si la microcytose peut également être exclue, des diagnostics tels que l’hypothyroïdie, l’insuffisance rénale, l’inflammation ou l’ACRP peuvent être envisagés.

Gros plan sur l’hémoglobinopathie

En cas de suspicion d’hémoglobinopathie, il est utile d’examiner le domicile du patient. Par exemple, un individu originaire de Scandinavie a peu de chances de présenter une telle pathologie. En revanche, la situation est différente pour les patients originaires d’Afrique centrale ou d’Italie du Sud. Dans les pays d’Asie du Sud-Est, l’HbE est également fréquente, a indiqué M. Rütsche. En cas de suspicion, il convient d’effectuer une chromatographie de l’Hb ainsi qu’un test de certitude. L’exclusion d’une alpha-thalassémie n’est toutefois possible que par la génétique moléculaire [6].

L’anémie des maladies chroniques

Le métabolisme du fer est contrôlé par l’hepcidine, qui est synthétisée dans le foie. L’hepcidine inhibe à la fois l’absorption et la libération du fer. Cependant, les cytokines – en particulier l’IL-6 – entraînent une augmentation de la synthèse d’hepcidine et, parallèlement, une réduction de la durée de vie des érythrocytes. En cas d’insuffisance rénale, cela est encore renforcé par le fait que la clairance de l’hepcidine est diminuée. En conséquence, la carence en fer est fréquente chez les patients atteints de maladies inflammatoires. Dans les maladies inflammatoires, la valeur limite de la ferritine sérique est de <100 µg/L ou un TSAT <20%.

Source : “Bilan d’anémie”, 27.01.2022

Littérature :

- OMS. Concentrations d’hémogobine pour le diagnostic de l’anémie et l’évaluation de la sévérité. Système d’information sur les vitamines et la nutrition minérale. Genève, Organisation mondiale de la santé, 2011. Disponible sur : www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin.pdf (dernier accès le 30.03.2022)

- Zakai NA, McClure LA, Prineas R, et al : Correlates of Anemia in American Blacks and Whites : The REGARDS Renal Ancillary Study. Am J Epidemiol 2009 ; 169(3) : 355-364.

- Beutler E, West C : Différences hématologiques entre les Africains-Américains et les Blancs : les rôles de la carence en fer et de l’α-thalassémie sur les niveaux d’hémoglobine et le volume corpusculaire moyen. Sang 2005 ; 106(2) : 740-745.

- Kassebaum NJ, Jasrasaria R, Naghavi M, et al. : A systematic analysis of global anemia burden from 1990 to 2010. Blood 2014 ; 123(5) : 615-624.

- Koury MJ, Rhodes M : Comment aborder l’anémie chronique. Hématologie 2012 ; 1 : 183-190.

- Williams TN, Weatherall DJ : Distribution mondiale, génétique de la population et charge de morbidité des hémoglobinopathies. Cold Spring Harb Perspect Med 2012 ; 2(9) : a011692.

InFo ONKOLOGIE & HÉMATOLOGIE 2022 ; 10(2) : 18-19