Le traitement interventionnel de l’insuffisance valvulaire mitrale prend de plus en plus d’importance depuis quelques années. Des progrès importants dans le domaine du cathétérisme et de l’imagerie nous permettent aujourd’hui de traiter des patients qui, jusqu’à récemment, ne disposaient pas d’options pour le traitement ciblé de l’insuffisance mitrale. Ces progrès se poursuivront dans un avenir proche, avec une multitude de nouvelles approches et techniques d’intervention actuellement en phase d’essais précliniques. Cet article a pour but de donner un aperçu de l’état actuel du traitement par cathétérisme de l’insuffisance mitrale et de donner un aperçu des développements actuels et des possibilités futures.

L’insuffisance valvulaire mitrale est, avec la sténose de la valve aortique, le viatique valvulaire le plus fréquent dans la pratique clinique quotidienne. La prévalence de la maladie augmente avec l’âge du patient, passant de 0,5% dans le groupe des moins de 45 ans à plus de 9% chez les patients de plus de 75 ans. Les deux formes d’insuffisance mitrale, primaire et secondaire, présentent des mécanismes pathologiques fondamentalement différents, ce qui se traduit d’une part par le profil de comorbidité et de risque des groupes de patients et d’autre part par une influence déterminante sur les décisions thérapeutiques ultérieures. L’insuffisance mitrale primaire ou structurelle se caractérise par un défaut de l’appareil valvulaire, c’est-à-dire des feuillets valvulaires ou des filaments tendineux, qui entraîne la fermeture incomplète de la valve en systole. Les causes sont ici des processus dégénératifs, post-inflammatoires, post-rhumatismaux ou idiopathiques au premier plan, qui modifient directement la structure de la valve et entraînent par exemple le prolapsus d’un voile de la valve ou la rupture d’un fil tendineux. L’ insuffisance mitrale secondaire ou fonctionnelle est due à des modifications géométriques de l’appareil de maintien de la valve et du canal valvulaire en cas de dilatation du ventricule gauche ou de dysfonctionnement de la pompe. La maladie myocardique sous-jacente entraîne une dilatation de l’annulus et un déplacement des muscles papillaires, ce qui ne permet pas une fermeture complète de la valve. La valve mitrale elle-même est structurellement discrète. La cause est généralement une cardiomyopathie ischémique ou dilatée et les patients sont caractérisés par un profil de comorbidité marqué avec la présence d’autres pathologies cardiaques telles qu’une insuffisance cardiaque gauche, une insuffisance cardiaque droite, une hypertension pulmonaire, une maladie coronarienne et des arythmies auriculaires et ventriculaires. Les patients atteints d’un défaut secondaire de la valve présentent donc généralement un tableau clinique global beaucoup plus complexe que les patients atteints d’un défaut primaire de la valve mitrale.

Approches thérapeutiques

Le traitement standard de l’insuffisance mitrale primaire, lorsque l’opérabilité est donnée, est la reconstruction chirurgicale de la valve mitrale, qui est indiquée chez les patients symptomatiques ainsi que chez les patients asymptomatiques présentant une fonction de pompage ventriculaire gauche réduite [1]. Par rapport au traitement médicamenteux conservateur, cela permet d’améliorer non seulement les symptômes, mais aussi le pronostic des patients en cas de défaut primaire. Toutefois, en cas de réduction sévère de la fonction de pompage et de présence de comorbidités pertinentes ou d’âge très avancé du patient, les risques d’une intervention chirurgicale augmentent, de sorte qu’en pratique clinique quotidienne, environ 50% des patients souffrant d’une insuffisance valvulaire mitrale symptomatique ne sont pas opérés [2]. Chez les patients atteints d’insuffisance secondaire qui, comme nous l’avons vu, présentent généralement un risque opératoire élevé a priori, ce pourcentage est encore nettement plus élevé et avoisine les 90%. Ces chiffres reflètent finalement les recommandations des lignes directrices [1] qui, en cas d’insuffisance mitrale secondaire, considèrent qu’une intervention chirurgicale au niveau de la valve mitrale n’est indiquée, en raison des risques opératoires, que si une revascularisation chirurgicale est également nécessaire en présence d’une maladie coronarienne. Comme la pathologie principale de ces patients se situe au niveau du myocarde, il est judicieux de se concentrer sur le soulagement du myocarde ou la restauration du débit cardiaque par un traitement médicamenteux optimal, complété – si indiqué – par une thérapie de resynchronisation cardiaque ou l’utilisation d’une assistance circulatoire mécanique pouvant aller jusqu’à la transplantation cardiaque.

Cependant, de nombreux patients ne se qualifient pas pour ces options supplémentaires dans leur vie quotidienne, de sorte que le concept thérapeutique consiste généralement en un contrôle des symptômes par des médicaments. La présence d’une insuffisance valvulaire mitrale est un facteur prédictif indépendant de morbidité et de mortalité chez les patients atteints d’un défaut valvulaire primaire ou secondaire, de sorte que des approches thérapeutiques ciblées sont également importantes et nécessaires à cet égard.

Il existe donc un besoin de moyens doux et peu invasifs pour traiter l’insuffisance valvulaire mitrale, ce qui justifie l’utilisation croissante de techniques basées sur des cathéters et stimule la recherche et le développement dans ce domaine.

MitraClip

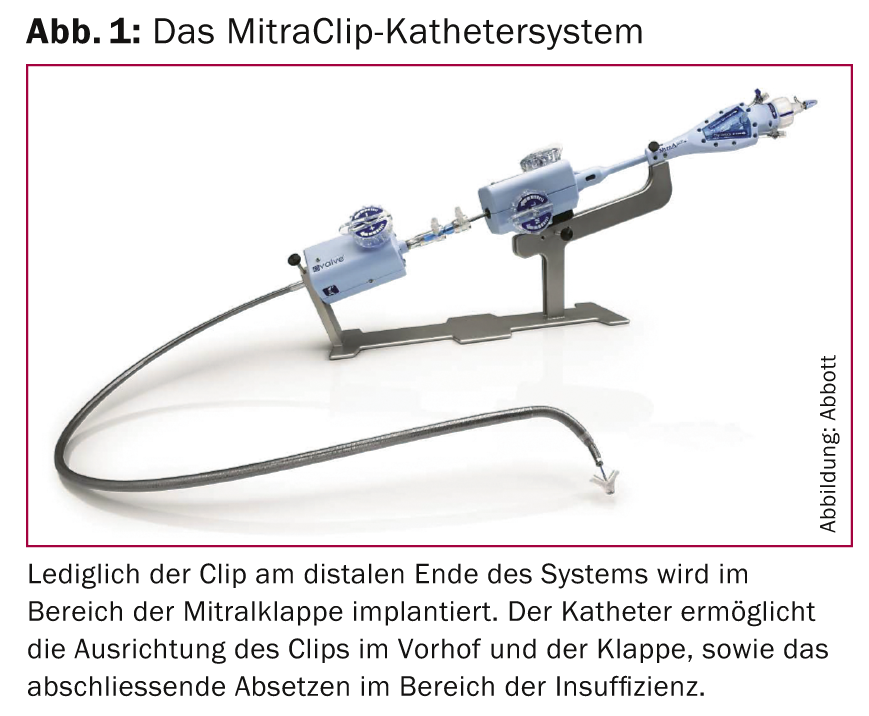

Depuis son lancement en 2008, la procédure MitraClip (Fig. 1) est une technique interventionnelle de plus en plus répandue pour le traitement de l’insuffisance valvulaire mitrale primaire et secondaire.

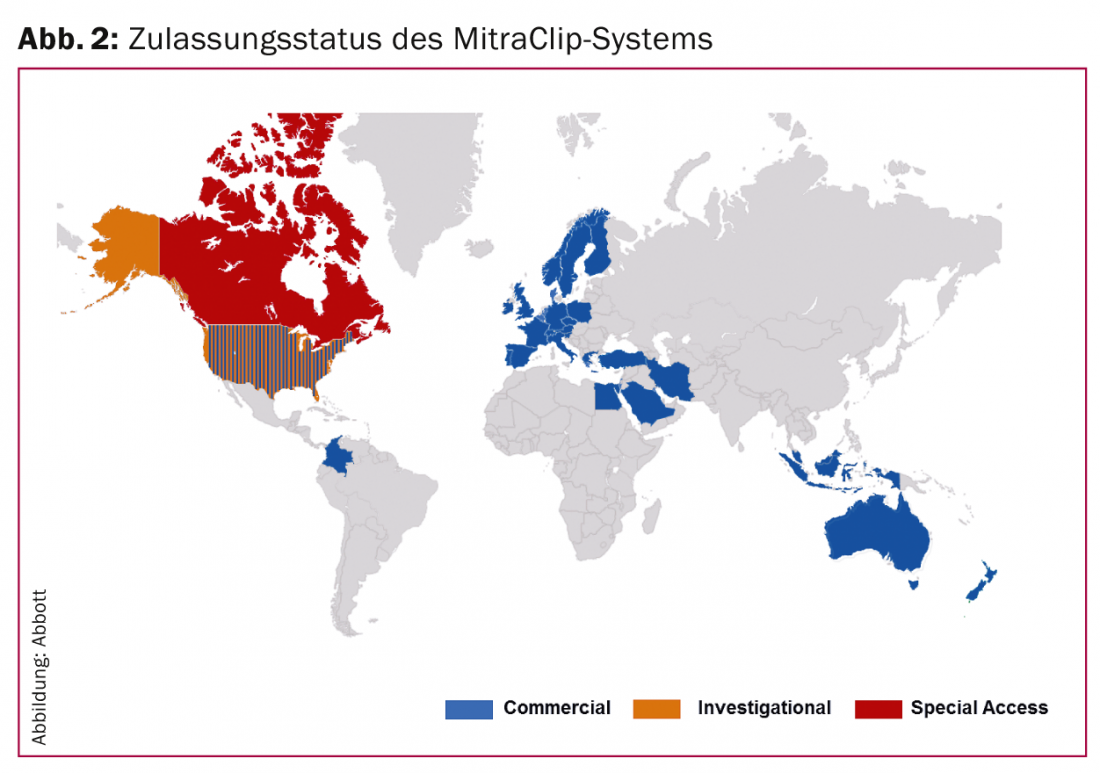

Fin janvier 2014, plus de 12 000 patients avaient été traités par cette technique dans plus de 300 centres à travers le monde (Fig. 2).

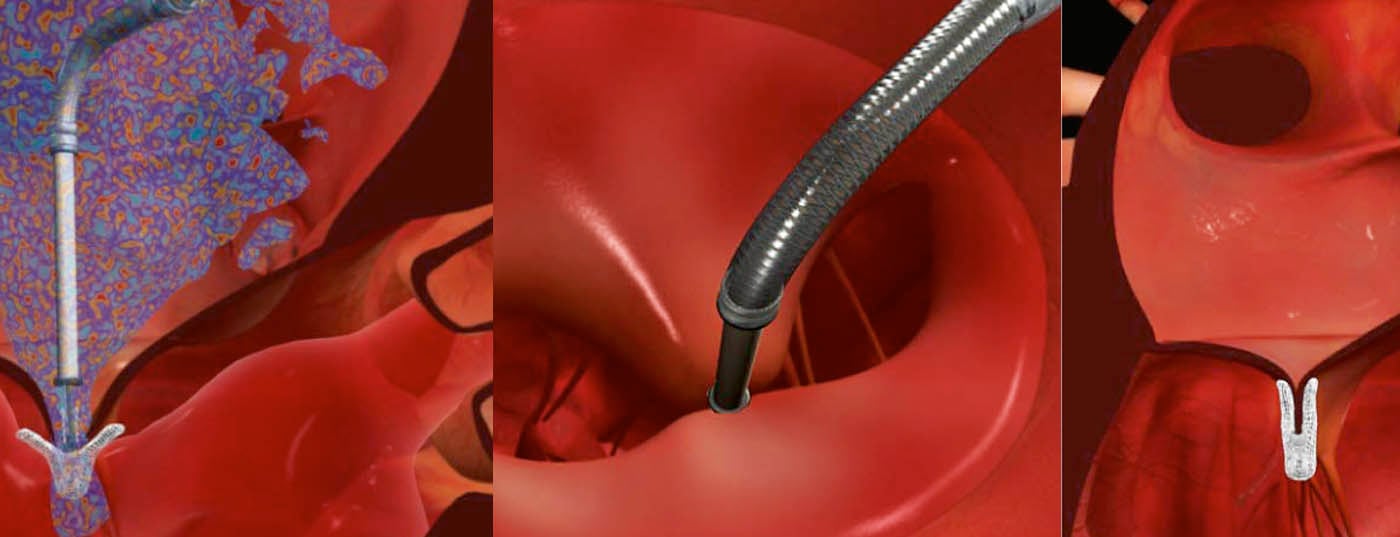

Le clip est introduit par la veine fémorale et, après une ponction transseptale, il est dirigé vers la valve mitrale et déposé sous contrôle échographique dans la zone de l’insuffisance (Fig. 3-5). Les feuillets mitraux antérieur et postérieur sont ainsi reliés de manière permanente à cet endroit, ce qui permet de rétablir une fermeture complète de la valve.

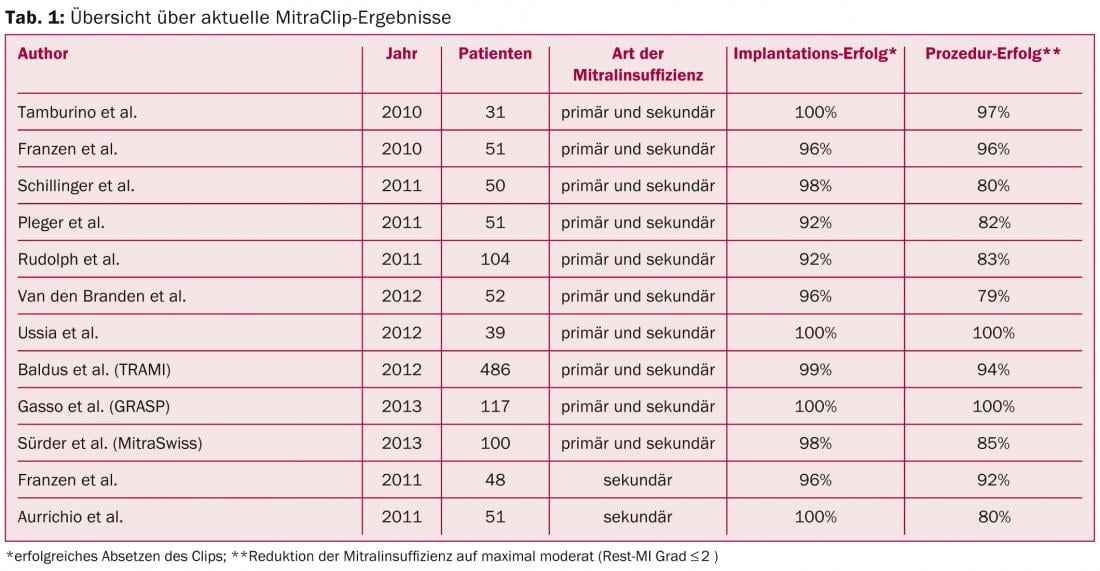

L’étude EVEREST II, publiée en 2011, a évalué la sécurité et l’efficacité de cette technique dans le cadre d’une comparaison randomisée avec le traitement chirurgical standard chez un groupe de patients opérables, y compris les défauts primaires et secondaires [3]. L’étude a montré que l’intervention par clip permettait une réduction significative de l’insuffisance. L’ampleur absolue de la réduction n’est pas aussi élevée qu’avec une intervention chirurgicale, mais les patients en ont bénéficié cliniquement de la même manière sans différence significative dans les deux bras de traitement. Ces résultats ont également été confirmés à long terme, comme l’ont montré les données à 4 ans de cette étude, récemment publiées [4]. Ces résultats positifs se retrouvent également dans d’autres expériences publiées, comme le registre européen post-autorisation ACCESS, le registre suisse MitraSwiss, le registre allemand TRAMI ou le registre italien GRASP, avec des taux de réussite d’implantation de 95 à 100% et une réduction de l’insuffisance mitrale à un maximum léger à modéré dans 80 à 100% des cas (tableau 1).

En particulier, les groupes cliniques à haut risque tels que les patients souffrant d’insuffisance cardiaque sévère, les non-répondeurs à la CRT ainsi que les patients inopérables présentant un défaut valvulaire primaire peuvent bénéficier de l’intervention en présence d’une insuffisance mitrale symptomatique sévère. Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque et d’insuffisance mitrale concomitante disposent ainsi d’une nouvelle alternative thérapeutique qui peut être utilisée pour soulager les symptômes et avoir un impact potentiel sur le pronostic. L’objectif de deux études randomisées en cours, l’étude européenne RESHAPE et l’étude américaine COAPT, est de le démontrer. Ces études comparent MitraClip plus un traitement médicamenteux optimal versus un traitement médicamenteux seul dans ce groupe de patients avec comme critère d’évaluation la mortalité et la réhospitalisation à 12 mois. Cependant, plusieurs publications d’études à un seul bras de petite taille indiquent déjà que l’implantation d’un MitraClip peut entraîner une amélioration symptomatique chez ces patients.

En 2012, sur la base de ces données positives, la procédure MitraClip a été incluse dans le guide européen sur les valvulopathies et le guide européen sur le traitement de l’insuffisance cardiaque [1, 5], avec une recommandation d’utilisation chez les patients chirurgicaux à haut risque. Grâce à la technique MitraClip, nous disposons aujourd’hui d’une méthode sûre et peu coûteuse pour obtenir une réduction fiable de l’insuffisance mitrale symptomatique chez les patients à risque chirurgical, qui s’accompagne d’une amélioration clinique des patients dans plus de 80% des interventions.

L’absence actuelle de données à long terme constitue une limite à cette thérapie. Des expériences antérieures avec la technique chirurgicale du point d’Alfieri, qui est imitée de manière interventionnelle par la procédure MitraClip, montrent une réapparition de l’insuffisance au fil du temps chez une proportion significative de patients (par exemple, en raison d’une progression de la dilatation de l’annulus et du déplacement du muscle papillaire), de sorte que cette technique ne joue pas un rôle essentiel dans la pratique chirurgicale quotidienne. Un autre facteur qui reste à observer est la persistance d’une insuffisance mitrale modérée immédiatement après l’intervention après le MitraClip chez environ un tiers des patients. Bien qu’une réduction d’au moins un degré de gravité puisse être obtenue chez presque tous les patients, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer dans quelle mesure une insuffisance résiduelle modérée affecte l’évolution à long terme et si, ou chez quels patients, une réduction totale de l’insuffisance ne devrait pas être l’objectif thérapeutique à atteindre. Les deux limites mentionnées montrent que, malgré de bons résultats prometteurs en phase aiguë et à moyen terme, il est nécessaire de poursuivre les recherches avant de proposer cette technique à des patients présentant un risque opératoire moindre, par exemple. En outre, cela ouvre la voie à des approches alternatives, telles que l’annuloplastie valvulaire percutanée et le remplacement valvulaire percutané.

Anuloplastie interventionnelle de la valve mitrale

L’annuloplastie mitrale chirurgicale, c’est-à-dire la suture d’un anneau semi-ouvert ou complet dans l’annulus mitral pour rétablir la fermeture de la valve en réduisant la surface de l’annulus, est le traitement chirurgical de référence pour les patients souffrant d’insuffisance mitrale. Différentes approches interventionnelles tentent d’imiter ce concept de manière peu invasive à l’aide de cathéters. On distingue ici deux options principales : l’annuloplastie indirecte par cathéter et l’annuloplastie directe par cathéter.

Dans le cas des procédures indirectes, ce n’est pas l’anneau mitral qui est la cible de la technique, mais des structures situées à proximité, comme le sinus coronaire, facilement accessible par intervention. L’inconvénient de ces procédures, dont seul le système Carillon a obtenu l’autorisation clinique à ce jour, est d’une part le risque d’occlusion coronaire, car dans certains cas les artères coronaires se croisent sous le sinus coronaire, et d’autre part l’absence fréquente de trajet anatomique annulus-parallèle du sinus coronaire. Les systèmes qui y sont installés n’ont donc qu’une influence limitée sur la valve mitrale et peuvent même avoir des effets potentiellement nocifs.

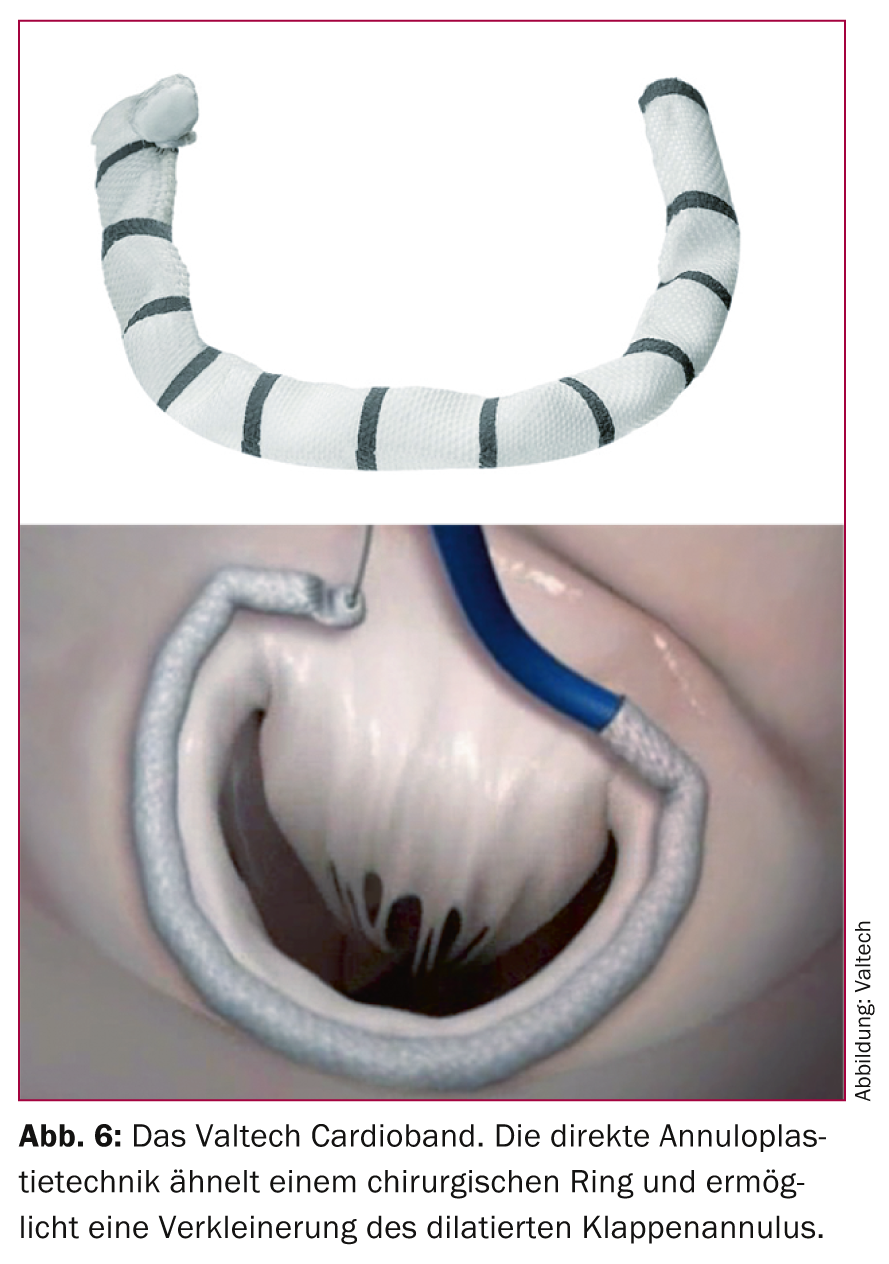

En revanche, les techniques d’annuloplastie mitrale directe, qui s’attaquent directement à l’annulus mitral, sont plus prometteuses. Plusieurs systèmes sont actuellement en cours d’évaluation clinique, notamment le système Mitralign, la procédure Guided Delivery Systems (GDS) et le Cardioband de Valtech. En particulier, la bande cardiaque Valtech (Fig. 6), qui peut être implantée par voie veineuse fémorale comme le MitraClip, est très proche de l’implantation chirurgicale d’un anneau. Jusqu’à présent, au moment de la rédaction de cet article, 15 patients au total ont été traités avec cette technique dans quatre centres européens, avec une réduction réussie de l’insuffisance dans 14 cas. Il faudra attendre les résultats des études actuellement en cours pour pouvoir évaluer le potentiel de ces approches. Cependant, la proximité conceptuelle avec le gold standard chirurgical est certainement un avantage pertinent qui distingue ces procédures.

Remplacement interventionnel de la valve mitrale

Contrairement au remplacement valvulaire aortique percutané, le développement du remplacement valvulaire mitral par cathéter n’en est qu’à ses débuts. En raison de la complexité anatomique de l’appareil valvulaire mitral, l’ancrage et l’étanchéité des prothèses valvulaires implantées constituent un problème technique particulier. En outre, la reconstruction chirurgicale de la valve mitrale présente des taux de survie significativement meilleurs que le remplacement valvulaire chirurgical, en particulier chez les patients présentant un défaut valvulaire primaire, raison pour laquelle la reconstruction est également favorisée dans les directives. D’un point de vue conceptuel, cela constitue en principe un inconvénient pour le développement des techniques de remplacement mitral interventionnel. Cependant, en particulier dans le domaine des insuffisances secondaires, la différence entre les deux procédures n’est pas très marquée, en particulier lorsque des techniques de remplacement modernes sont utilisées. Avec les limites des techniques interventionnelles mitrales existantes, c’est la raison pour laquelle des procédures de remplacement percutanées ont été développées. L’implantation percutanée d’une prothèse de valve mitrale pour traiter une valve mitrale native insuffisante a été réalisée pour la première fois en 2012 avec le système CardiaQ. Actuellement, plusieurs entreprises suivent ce concept et plusieurs études “first-in-man” devraient être lancées dans le courant de l’année. Il est actuellement certainement trop tôt pour évaluer ces techniques en détail. Mais potentiellement, cette classe de techniques d’intervention jouera un rôle chez les patients à haut risque pour une chirurgie classique, auxquels une technique de reconstruction interventionnelle ne peut être proposée avec succès.

Conclusions

Les techniques interventionnelles pour le traitement de l’insuffisance valvulaire mitrale prennent de plus en plus d’importance. Le système MitraClip permet de réduire en toute sécurité l’insuffisance de la valve mitrale chez les patients atteints d’insuffisance primaire ou secondaire qui ne se prêtent pas à une intervention chirurgicale en raison de leur profil de risque. Les patients souffrant d’insuffisance cardiaque, en particulier, disposent ainsi d’une nouvelle option peu invasive qui élargit considérablement l’éventail thérapeutique actuel composé d’un réglage optimal des médicaments, d’une thérapie de resynchronisation cardiaque, de l’utilisation de systèmes d’assistance mécanique et de la transplantation cardiaque dans des cas sélectionnés. De nouvelles techniques d’intervention, telles que l’annuloplastie valvulaire directe et le remplacement percutané de la valve mitrale, vont s’établir dans les années à venir et contribuer à répondre aux limitations des procédures interventionnelles actuelles.

Littérature :

- Vahanian A, et al : Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) ; Association européenne de chirurgie cardio-thoracique (EACTS) : Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J 2012 Oct ; 33(19) : 2451-2496.

- Mirabel M, et al : Quelles sont les caractéristiques des patients souffrant de régurgitation mitrale sévère et symptomatique qui se voient refuser une intervention chirurgicale ? Eur Heart J 2007 Jun ; 28(11) : 1358-1365.

- Feldman T, et al : EVEREST II Investigators : Percutaneous repair or surgery for mitral regurgitation. N Engl J Med 2011 avr 14 ; 364(15) : 1395-1406.

- Mauri L, et al : EVEREST II Investigators : 4-year results of a randomized controlled trial of percutaneous repair versus surgery for mitral regurgitation. J Am Coll Cardiol 2013 juillet 23 ; 62(4) : 317-328.

- McMurray JJ, et al : Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology, Bax JJ, et al : ESC Committee for Practice Guidelines : ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 : The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Développé en collaboration avec la Heart Failure Association (HFA) de l’ESC. Eur J Heart Fail 2012 Aug ; 14(8) : 803-869.

CARDIOVASC 2014 ; 13(2) : 25-30