Malgré le nombre croissant d’anévrismes cérébraux traités par voie endovasculaire, de nombreux cas nécessitent une expertise chirurgicale en raison de leur anatomie, de leur forme et de leur configuration. Au cours des 20 dernières années, les médecins et les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour améliorer les traitements chirurgicaux et endovasculaires. Un aperçu des techniques modernes de traitement chirurgical et endovasculaire des anévrismes.

Malgré le nombre croissant d’anévrismes cérébraux traités par voie endovasculaire, de nombreux cas nécessitent une expertise chirurgicale en raison de leur anatomie, de leur forme et de leur configuration. Depuis l’introduction du microscope chirurgical et des clips fenêtrés dans les années 1960 [1], de grands efforts ont été déployés pour améliorer l’accès chirurgical, la conception des clips et les procédures chirurgicales, comme dans la chirurgie de pontage. De plus, les nouvelles techniques d’imagerie peropératoire ont amélioré la sécurité des interventions chirurgicales. Depuis les années 90, dans le domaine du traitement endovasculaire, les coils de platine sélectivement détachables ont révolutionné le traitement des anévrismes cérébraux [2]. Peu après, l’introduction de ballons de remodelage a permis d’augmenter la densité de tassement des coils intra-anévrismaux et de réaliser une occlusion endovasculaire temporaire d’un vaisseau rompu [3]. Une décennie plus tard, les stents ont été introduits dans le traitement endovasculaire, permettant pour la première fois de traiter les anévrismes à large base [4]. Auparavant, ces anévrismes ne pouvaient être traités que par chirurgie. Au cours des 20 dernières années, les médecins et les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour améliorer les traitements chirurgicaux et endovasculaires. Dans cet article, nous décrivons les techniques modernes de traitement chirurgical et endovasculaire des anévrismes.

Techniques chirurgicales

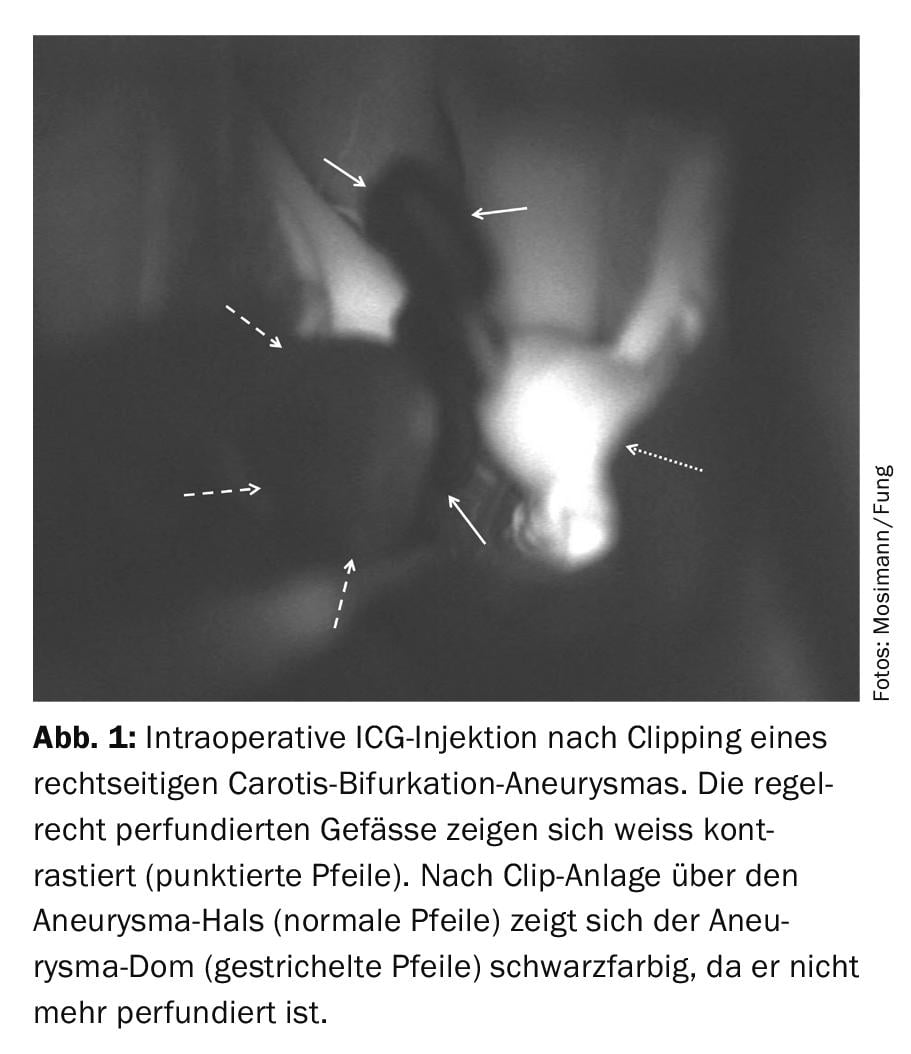

La minimisation du caractère invasif d’un traitement chirurgical est au cœur de la neurochirurgie moderne. Chez des patients sélectionnés, les interventions par trou de serrure avec ouverture minimale de la calotte crânienne sont possibles malgré l’espace chirurgical limité et permettent une récupération postopératoire plus rapide ainsi que de meilleurs résultats esthétiques [5]. La minimisation de ces interventions est en partie rendue possible par les systèmes de navigation modernes. La technique de clippage des anévrismes ainsi que le design des clips eux-mêmes ont également été affinés. Les nouveaux clips anévrismaux en titane garantissent une force de fermeture élevée et ne provoquent pratiquement pas d’artefacts IRM, ce qui améliore considérablement les possibilités de contrôle radiologique non invasif de l’évolution [6]. D’autres développements dans le domaine des clips non ferromagnétiques et des algorithmes d’imagerie pourraient à l’avenir résoudre complètement le problème des artefacts. La chirurgie de reconstruction vasculaire des anévrismes complexes, qui utilise de multiples et différents types de clips anévrismaux, fait partie intégrante des centres vasculaires modernes [7,8]. En outre, l’amélioration de la chirurgie de pontage a permis d’élargir les possibilités de traitement chirurgical des anévrismes majeurs et géants (>25 mm) [9]. L’imagerie peropératoire est un autre domaine dans lequel des progrès récents ont été réalisés, en particulier pour l’évaluation de la perméabilité des vaisseaux affluents et sortants ou des perforateurs pendant le clippage ou pour l’évaluation de la fermeture complète de l’anévrisme. Le vert d’indocyanine (ICG) et la fluorescine (Fl) sont des traceurs administrés par voie intraveineuse qui permettent au chirurgien de visualiser les vaisseaux et les pathologies vasculaires pendant l’opération [10–12]. Après l’injection des traceurs, les vaisseaux sont visualisés par une lumière polarisée avec une vidéoangiographie intégrée au microscope (Fig. 1). Le neuromonitoring est un autre élément des interventions neurochirurgicales modernes. Il s’agit d’une surveillance électrophysiologique du fonctionnement du cerveau. Une hypoperfusion cérébrale dans le cadre d’une intervention neurovasculaire peut ainsi être détectée et corrigée [13]. Toutes ces méthodes et ces développements favorisent la sécurité des patients et contribuent ensemble à un traitement définitif et à long terme de l’anévrisme.

Techniques endovasculaires

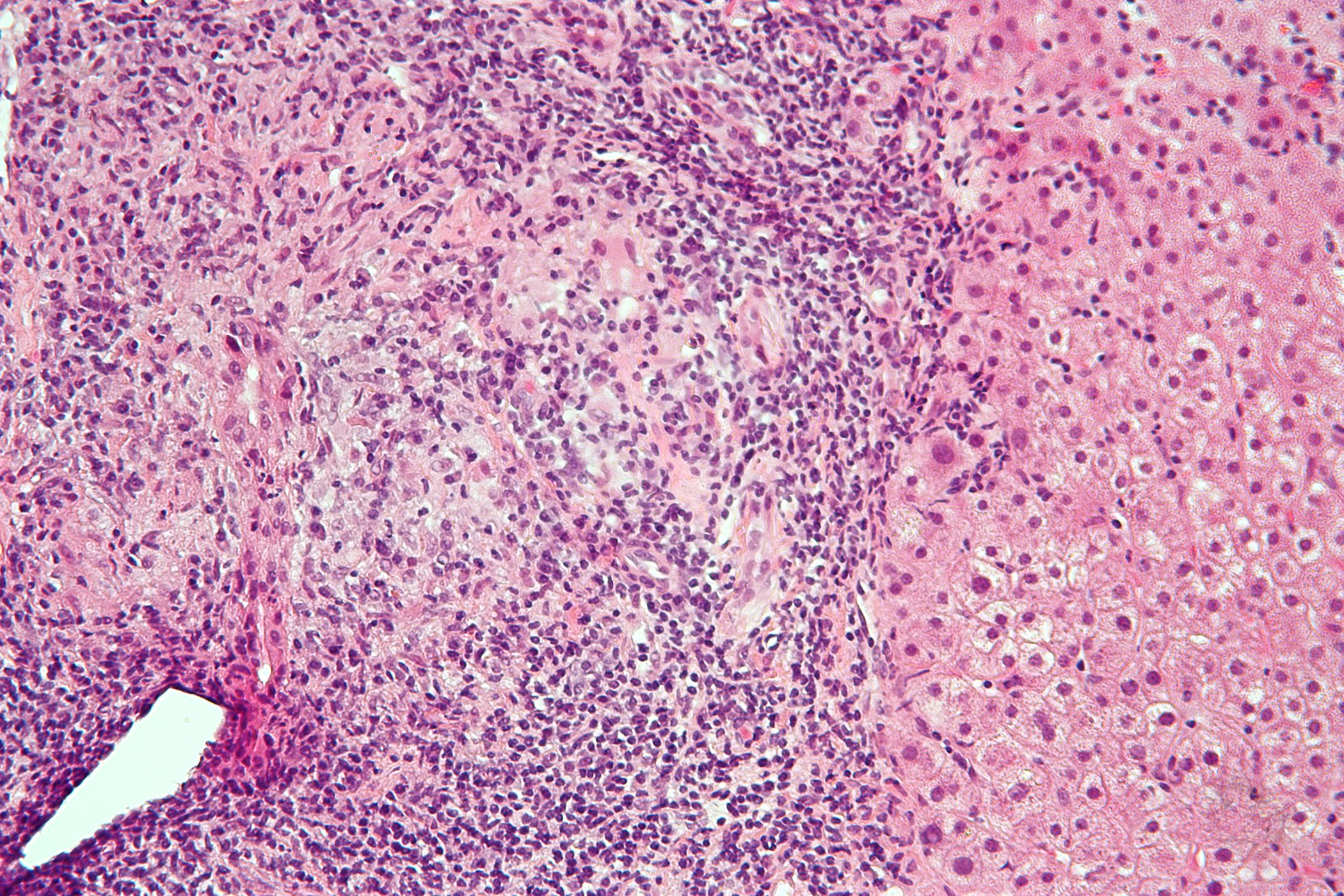

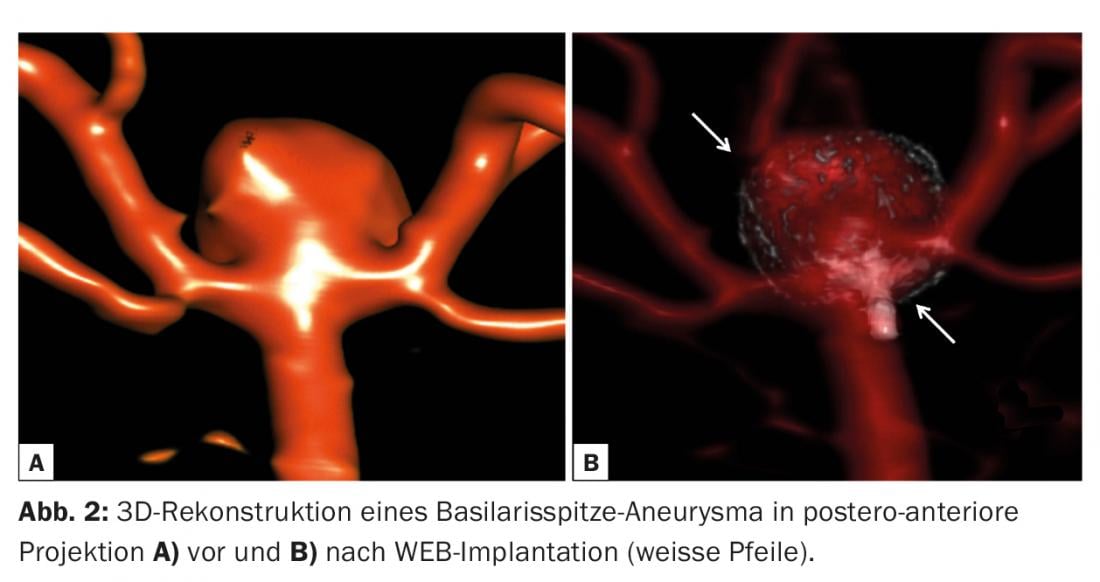

Implants intra-sacculaires : Les coils de platine standard existent en différentes formes et tailles et constituent actuellement le gold standard pour le traitement des anévrismes cérébraux. L’incorporation d’hydrogel dans la structure métallique des coils permet d’augmenter la densité de tassement des coils en créant un gonflement après l’implantation dans l’anévrisme. L’efficacité à long terme des hydrocoils par rapport aux coils de platine standard en termes de récidive et de taux de re-traitement est controversée [14]. Les coils de type aile, Medina Coils, ont été récemment introduits dans le but de prévenir la compaction du coil et la récidive de l’anévrisme [15], en ajoutant du matériel au collet de l’anévrisme pour empêcher l’afflux de sang dans l’anévrisme. Là encore, la supériorité par rapport aux bobines standard reste à démontrer. Le dispositif WEB est le dernier dispositif intrasacculaire à avoir été testé dans de grands registres cliniques [16]. Il se compose d’une cage en nitinol à mailles serrées auto-expansive qui favorise la thrombose intrasacculaire, entraînant ainsi une interruption du flux dans l’anévrisme (Fig. 2). En fonction de l’anatomie, ce dispositif doit être utilisé pour traiter les anévrismes de grande taille et à large base des bifurcations et des artères terminales (bifurcation de la média ou de la carotide, anévrisme de la pointe de la basilique). La majorité des anévrismes à base large nécessitent un ou plusieurs stents pour maintenir les coils dans le sac anévrismal et éviter la recanalisation. L’implantation de WEB ne laissant aucune structure métallique significative dans le vaisseau porteur de l’anévrisme, il n’est pas nécessaire de recourir à une double inhibition de l’agrégation plaquettaire à long terme.

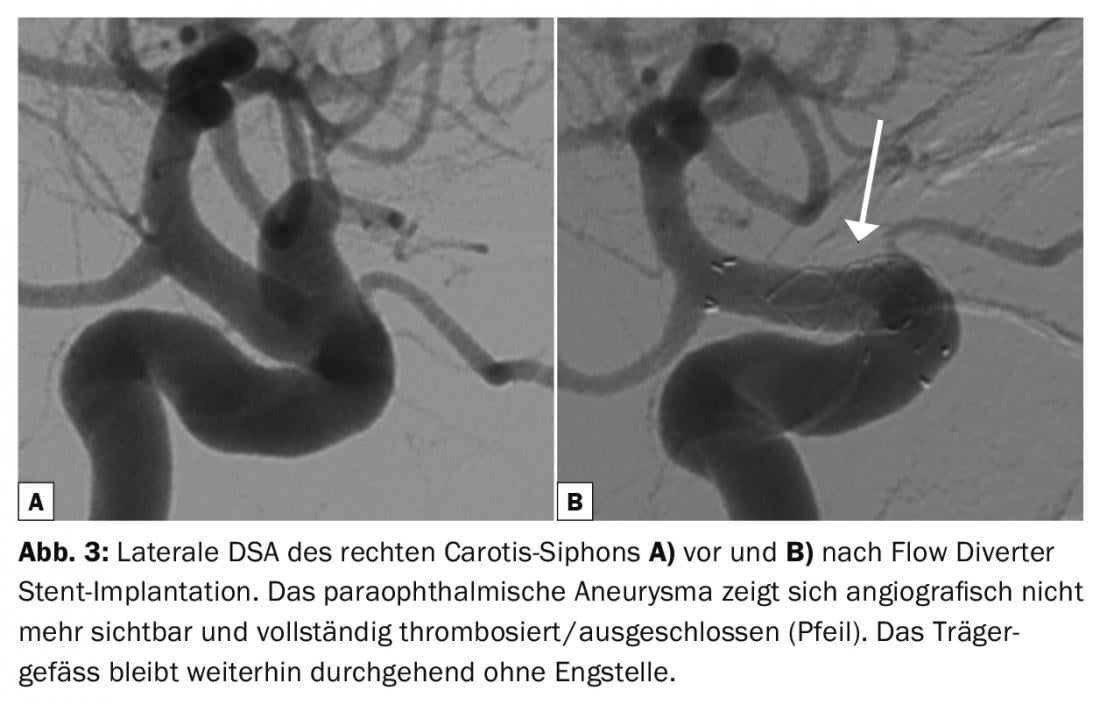

Implants extra-sacculaires : L’introduction d’endoprothèses souples à profil bas, auto-expansibles, implantables par microcathéter ou par ballonnet bitube, constitue une avancée dans le traitement des anévrismes distaux ou complexes [17]. La dernière génération de stents étroitement tressés, appelés divertisseurs de flux, dévie le flux sanguin afin de provoquer une thrombose de l’anévrisme sans remplir le sac anévrismal avec des implants (Fig. 3). Le coiling supplémentaire des anévrismes géants est parfois recommandé pour exclure une rupture retardée [18]. De nouveaux dispositifs de pontage cervical protégeant le vaisseau porteur de l’anévrisme et le vaisseau efférent et préservant le flux sanguin pendant le coiling des anévrismes bifurqués à large base sont en cours d’évaluation (Comaneci, Pulse Rider, eCLIP, pCONus) [19–22]. Le PCANvas [23] est un dispositif expérimental similaire au pCONus, qui contient une membrane supplémentaire pour augmenter l’interruption du flux. Des examens cliniques sont en cours.

Interventions hybrides

Certaines salles d’opération offrent des installations et du matériel pour des interventions chirurgicales et endovasculaires combinées afin de permettre une coopération directe entre les deux disciplines neurovasculaires.

Les interventions hybrides n’ont pas seulement un impact sur la gestion chirurgicale, elles peuvent également contribuer à améliorer la rentabilité.

Limitations

Malgré les progrès constants de la médecine, le traitement de certains anévrismes reste un défi majeur – parfois même une impossibilité, quelle que soit la technique choisie. En particulier, les anévrismes fusiformes géants de l’artère basilaire ont une très mauvaise évolution spontanée, avec une mortalité et une morbidité élevées, en raison de leur croissance difficile à maîtriser. Ceci est dû à des hémorragies, à l’effet d’occupation de l’espace et aux accidents vasculaires cérébraux répétés du tronc cérébral [24]. De nombreuses stratégies endovasculaires et microchirurgicales ont été tentées, parfois avec succès, mais elles impliquent toutes un risque de traitement élevé.

Conclusion

Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses techniques chirurgicales et endovasculaires innovantes ont été développées. Bien que les nouveaux développements endovasculaires soient à l’honneur, un nombre significatif d’anévrismes nécessite un traitement chirurgical hautement spécialisé. Les réunions interdisciplinaires constituent la pierre angulaire d’un traitement optimal des patients, quelle que soit la méthode de traitement envisagée.

Messages Take-Home

- Les nouveaux clips anévrismaux en titane garantissent une force de fermeture élevée et ne provoquent pratiquement pas d’artefacts IRM.

- La chirurgie de reconstruction vasculaire des anévrismes complexes, qui utilise de multiples et différents types de clips anévrismaux, fait partie intégrante des centres vasculaires modernes.

- Le dispositif WEB est le tout dernier dispositif intrasacculaire. Sa cage en nitinol, composée de mailles étroites auto-expansives, favorise la thrombose intrasacculaire.

- Les stents flexibles auto-expansibles constituent une percée dans le traitement des anévrismes distaux ou complexes. Les divertisseurs de flux dévient le flux sanguin afin de provoquer une thrombose de l’anévrisme.

Littérature :

- Zada G, et al : Neurosurg Focus 2009 ; 26 : E7.

- Guglielmi G, et al : J Neurosurg 1991 ; 75 : 8-14.

- Moret J, et al : Interv Neuroradiol 1997 ; 3 : 21-35.

- Lanzino G, et al : J Neurosurg 1999 ; 91 : 538-46.

- Hopf NJ, et al : Minim Invasive Neurosurg 2009 ; 52 : 126-31.

- Horiuchi T, et al : Neurosurg Rev 2013 ; 36 : 133-7.

- Acciarri N, et al : J Neurosurg Sci 2016 ; 60 : 83-94.

- Yang I, et al : Neurosurgery 2008 ; 62 : ONS371-8 ; discussion 8-9.

- Tayebi Meybodi A, et al : J Neurosurg 2016 ; 4 : 1-17

- Raabe A et al : Neurosurgery 2003 ; 52(1) : 132-9 ; discussion 139.

- Raabe A et al : J Neurosurg 2005 ; 103(6) : 982-9.

- Lane B, et al : J Neurosurg 2015 ; 122 : 618-26.

- Staarmann B, et al : World Neurosurg 2017 ; 100 : 522-30.

- Broeders JA, et al : J Neurointerv Surg 2016 ; 8 : 898-908.

- Sourour NA, et al : Neurosurgery 2017 (epub, ahead of print).

- Pierot L, et al : AJNR Am J Neuroradiol 2017 ; 38 : 1151-5.

- Akmangit I, et al : AJNR Am J Neuroradiol 2015 ; 36 : 323-9.

- Rouchaud A, et al : Neuroradiology 2016 ; 58 : 171-7.

- Fischer S, et al : J Neurointerv Surg 2016 ; 0 : 1-5.

- Spiotta AM, et al : J Neurointerv Surg 2016 ; 8 : 186-9.

- Chiu AH, et al : J NeuroSurg 2017 ; 17 : 1-8.

- Perez MA, et al : J Neurointerv Surg 2017 ; 9 : 39-44.

- Perez MA, et al : J Neurointerv Surg 2016 ; 8 : 1197-201.

- Saliou G, et al : Stroke 2015 ; 46 : 948-53.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2017 ; 15(5) : 8-10