Un bref aperçu des options de traitement chirurgical des lésions traumatiques de la colonne vertébrale, des tumeurs spinales et des modifications dégénératives avec symptômes transversaux.

Une paralysie médullaire représente toujours un grand défi pour l’équipe de traitement interdisciplinaire. Du point de vue chirurgical, il s’agit de soulager la moelle épinière le plus rapidement, le plus complètement et le plus délicatement possible et – si nécessaire – de rétablir la stabilité de la colonne vertébrale afin de créer des conditions favorables à la rééducation qui suivra. Cet article donne un bref aperçu des options de traitement chirurgical des lésions traumatiques de la colonne vertébrale, des tumeurs spinales et des modifications dégénératives avec symptômes transversaux.

La paraplégie est une paralysie résultant d’une lésion incomplète ou complète de la moelle épinière ou de la cauda equina, avec perte des fonctions motrices, sensorielles et végétatives. Ces lésions peuvent entraîner une tétra- ou une paraparésie (paralysie incomplète) ou une -plégie (paralysie complète) en fonction de leur hauteur. Initialement, il existe une paralysie motrice flasque, appelée “choc spinal”, puis les paralysies deviennent spastiques. De plus, des troubles de la fonction urogénitale et rectale apparaissent. Une lésion complète du cône médullaire ou de la cauda equina entraîne des paralysies flasques permanentes.

La paraplégie est souvent due à une lésion de la moelle épinière causée par une blessure traumatique ou une tumeur, ou parfois à des modifications dégénératives de la colonne vertébrale. Alors que les lésions traumatiques de la colonne vertébrale entraînent dans la plupart des cas l’apparition immédiate des déficits neurologiques correspondants, une néoplasie peut entraîner des symptômes insidieux sur une longue période, qui finissent souvent par s’aggraver de manière aiguë dans le cadre d’une décompensation. On observe la même chose dans les changements dégénératifs, où, par exemple, une sténose cervicale du canal rachidien de haut niveau entraîne des symptômes aigus de paraplégie après un traumatisme mineur. Dans ces cas, il convient de réagir rapidement et de procéder sans délai à un examen neurologique et neuroradiologique du patient.

Traitement chirurgical des lésions médullaires

Les interventions chirurgicales pour un syndrome médullaire ont deux objectifs : D’une part, la décompression complète de la moelle épinière afin d’éviter une détérioration neurologique secondaire et de permettre une meilleure récupération, et d’autre part, la stabilisation de la colonne vertébrale afin de rétablir sa capacité de charge et sa fonction normales. En cas de paralysie complète, les déficits neurologiques existants ne peuvent généralement pas être inversés par des mesures chirurgicales. Cependant, même dans ce cas, une instabilité résiduelle peut provoquer d’autres lésions secondaires dues à l’étirement et à la compression du myélon, qui se manifestent surtout cliniquement par un niveau de paralysie ascendant. Le rétablissement de la statique et de la stabilité en charge de la colonne vertébrale est également une condition préalable à une rééducation précoce efficace, qui permet d’éviter les problèmes liés à un alitement prolongé, tels que les pneumonies, les escarres, le déconditionnement musculaire, les contractures et les événements thromboemboliques. En outre, une stabilisation réussie permet souvent d’améliorer considérablement la douleur et de réduire les besoins en analgésiques [1].

En principe, une prise en charge chirurgicale précoce est aujourd’hui recommandée (niveau de preuve 2c) [2]. Après avoir reçu des soins aigus, les patients paraplégiques doivent être transférés dès que possible vers une institution spécialisée disposant de l’expérience nécessaire en matière de rééducation des paraplégiques.

Lésions traumatiques de la colonne vertébrale

Les paralysies médullaires traumatiques surviennent souvent chez des patients polytraumatisés qui nécessitent des soins spécialisés et interdisciplinaires. Les lésions traumatiques de la colonne vertébrale peuvent, d’une part, entraîner une paraplégie immédiate en cas de lésion structurelle directe du myélon et, d’autre part, les symptômes neurologiques peuvent apparaître avec un certain retard si la moelle épinière est endommagée secondairement, par exemple en raison d’une instabilité ou d’une hémorragie.

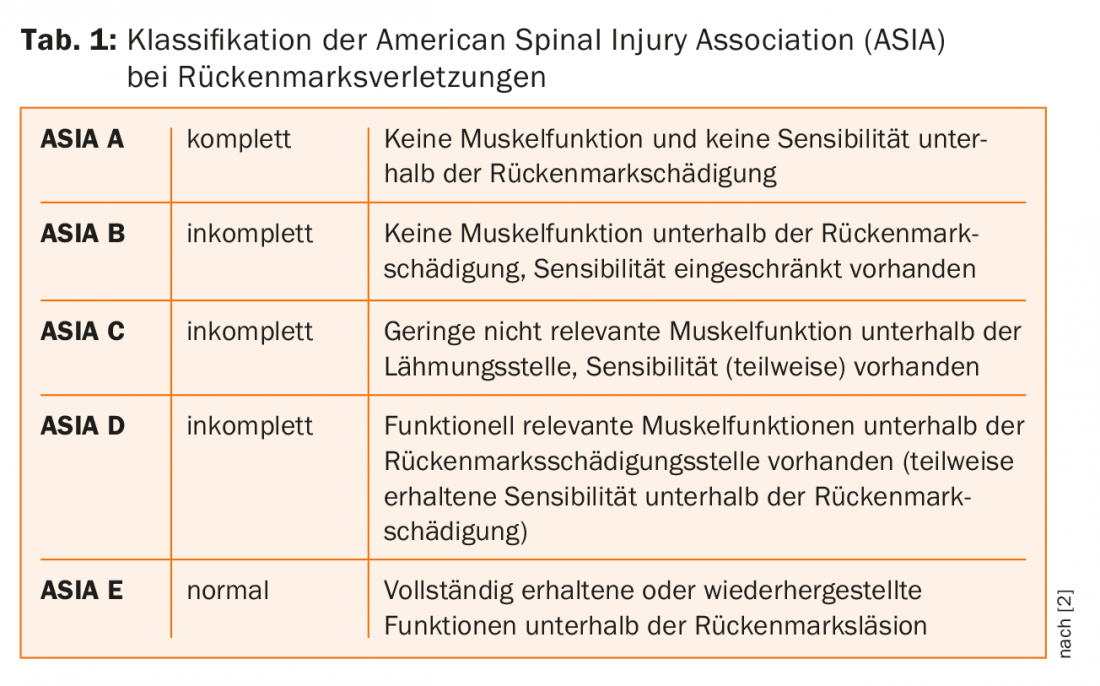

Les paralysies médullaires peuvent être classées selon leur degré de gravité conformément à la classification ASIA (tab. 1) [3]. Les lésions transversales incomplètes (ASIA B-D) nécessitent généralement un traitement chirurgical en cas de compression myélique ou d’instabilité avérée. De même, une approche chirurgicale doit être choisie en cas d’apparition d’une paralysie après un intervalle libre, d’une paralysie ascendante (progressive), d’une lésion ouverte de la colonne vertébrale, d’une instabilité osseuse ou discoligamentaire ou d’une dislocation [4]. Il n’existe cependant pas de recommandations fondées sur des preuves. Les aspects liés aux soins (par exemple l’agitation ou le manque de coopération en cas de traumatisme crânien) doivent également être pris en compte dans la détermination de l’indication. Si la compression compromet la perfusion du myélon, par exemple par une compression de l’artère spinale antérieure (appelée “snake eyes lesion” en IRM pondérée en T2), le pronostic s’aggrave [5].

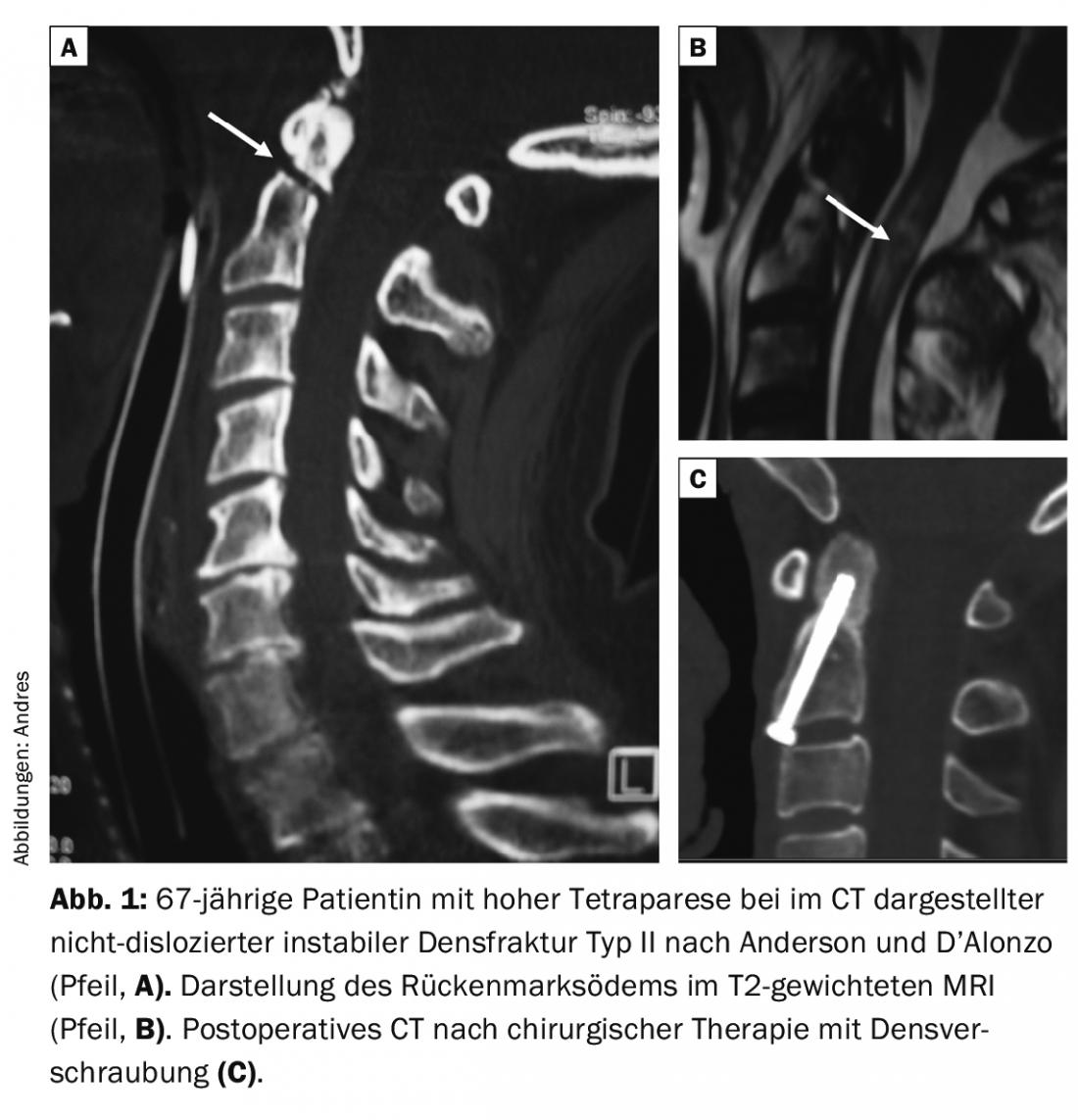

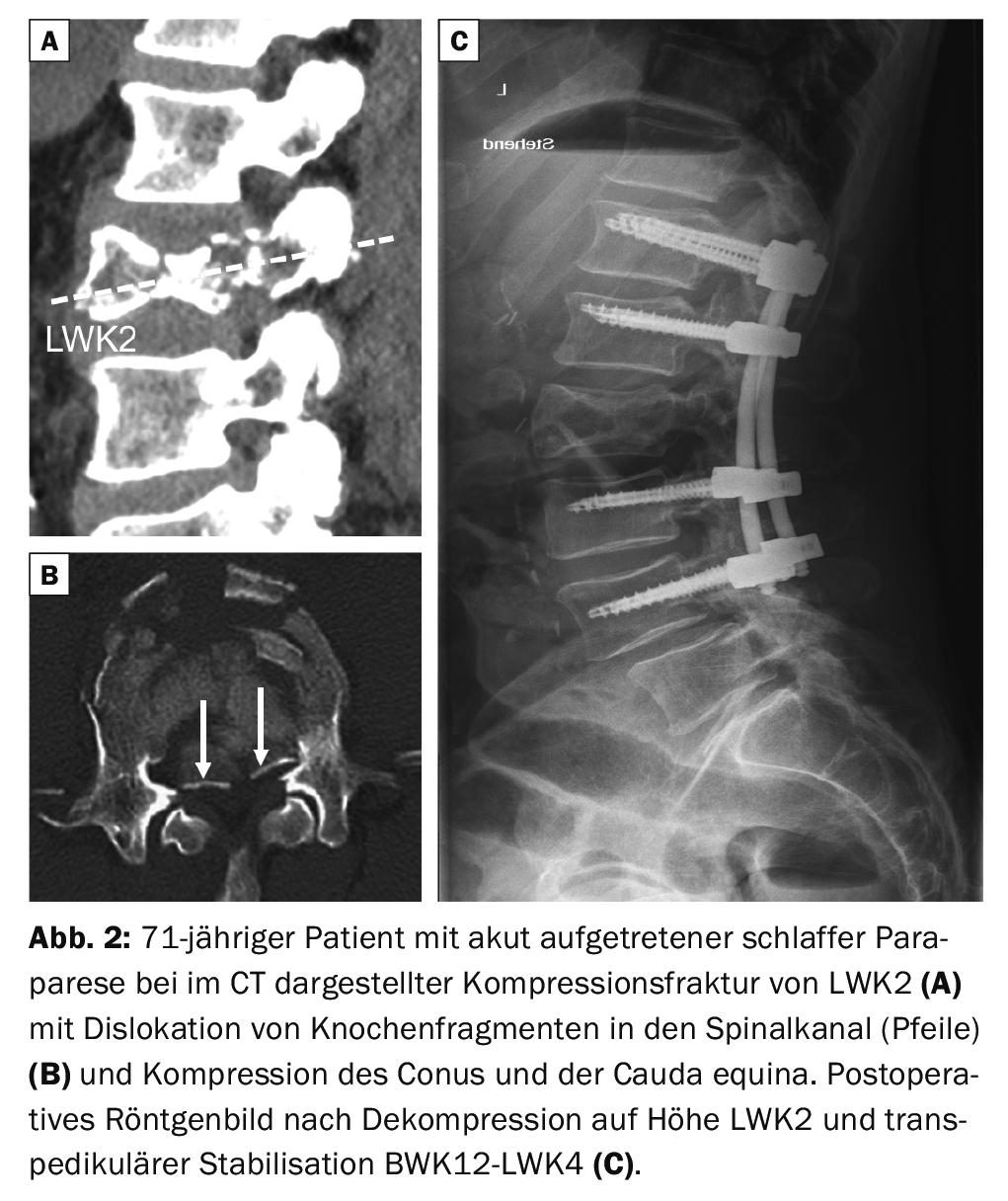

Le traitement chirurgical suit les principes de la décompression microchirurgicale associée à une réduction, un redressement et une stabilisation. Les fractures instables sans compression résiduelle des structures neurales ne nécessitent pas de décompression, comme la plupart des fractures de la colonne vertébrale. (Fig.1). Sinon, les fragments osseux, les parties de disques intervertébraux rompus ou prolongés et les hématomes dans le canal rachidien sont retirés sous microscope opératoire, la dure-mère est éventuellement reconstruite, les corps vertébraux déplacés sont réduits et, dans la mesure du possible, fixés de manière à résister à la charge afin de permettre une mobilisation précoce sans orthèse. (Fig.2). Le monitoring électrophysiologique peropératoire avec potentiels évoqués (MEP et SSEP) est aujourd’hui souvent utilisé de manière standard, mais un éventuel bénéfice est encore controversé dans la littérature [6]. Alors qu’auparavant, la colonne cervicale était principalement traitée par voie antérieure au moyen d’une ostéosynthèse par plaques et la colonne thoracique ou lombaire stabilisée par voie dorsale à l’aide d’un système de fixateurs, la technique chirurgicale dépend aujourd’hui de la localisation et de l’étendue des lésions. Les restaurations combinées par voie antérieure et dorsale sont de plus en plus fréquentes.

Tumeurs spinales

Les tumeurs peuvent soit détruire directement la moelle épinière (tumeurs intramédullaires, par exemple épendymomes ou astrocytomes), soit l’endommager par un effet de pression croissante (tumeurs extramédullaires généralement intraspinales, par exemple méningiomes, schwannomes ou métastases), soit l’affecter par une instabilité ou une fracture pathologique du corps vertébral (tumeurs du squelette axial à croissance généralement ostéolytique, comme les métastases). Dans tous ces cas, une symptomatologie transversale aiguë, subaiguë ou à évolution lente peut se développer. Souvent, les patients ne remarquent pratiquement aucun symptôme pendant une longue période en cas de croissance lente de la tumeur, car le myélon est lentement déplacé et comprimé et peut s’adapter. Dès qu’il atteint la limite de sa capacité de compensation, des déficits graves apparaissent rapidement, pouvant aller jusqu’à la paraplégie ou la tétraplégie.

Les options thérapeutiques disponibles dépendent du type de tumeur, de sa localisation et de son mode de croissance. La situation globale du patient doit également être prise en compte lors de la planification du traitement. En principe, il convient d’opter pour une opération de préservation de la fonction. Il convient d’éviter les déficits neurologiques supplémentaires causés par le traitement. Dans le cas des tumeurs thoraciques, les racines nerveuses segmentaires peuvent être sacrifiées si nécessaire au profit de la radicalité, car il n’en résulte que des pertes de sensibilité dans des zones circonscrites. Une telle approche est généralement interdite au niveau cervical et lombaire. Dans ce cas, on essaiera de laisser les structures neurales intactes, même s’il faut faire des concessions en termes de radicalité. L’élaboration interdisciplinaire d’un concept thérapeutique multimodal (oncologie, neurochirurgie, orthopédie, radio-oncologie, pathologie) est d’une importance capitale.

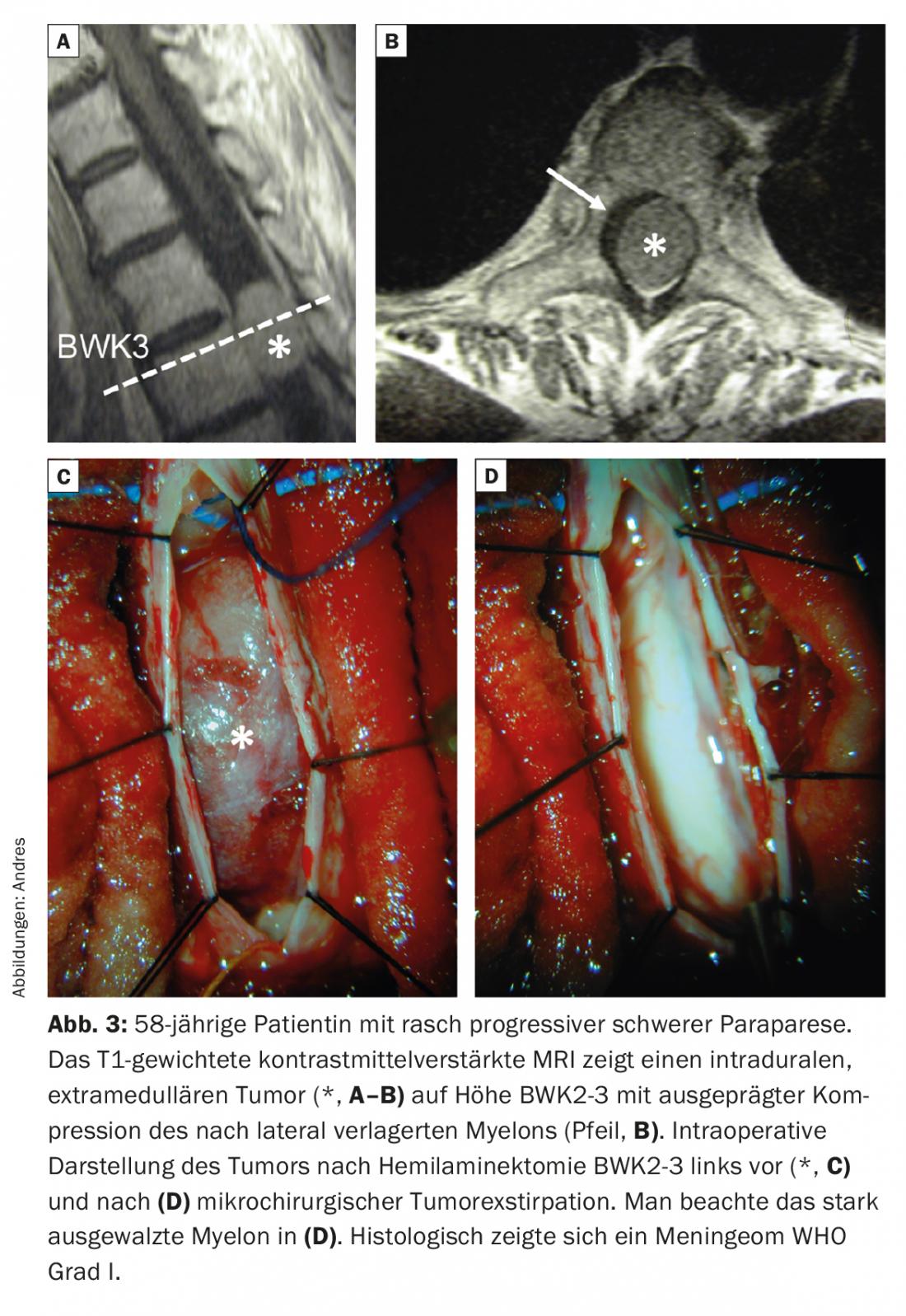

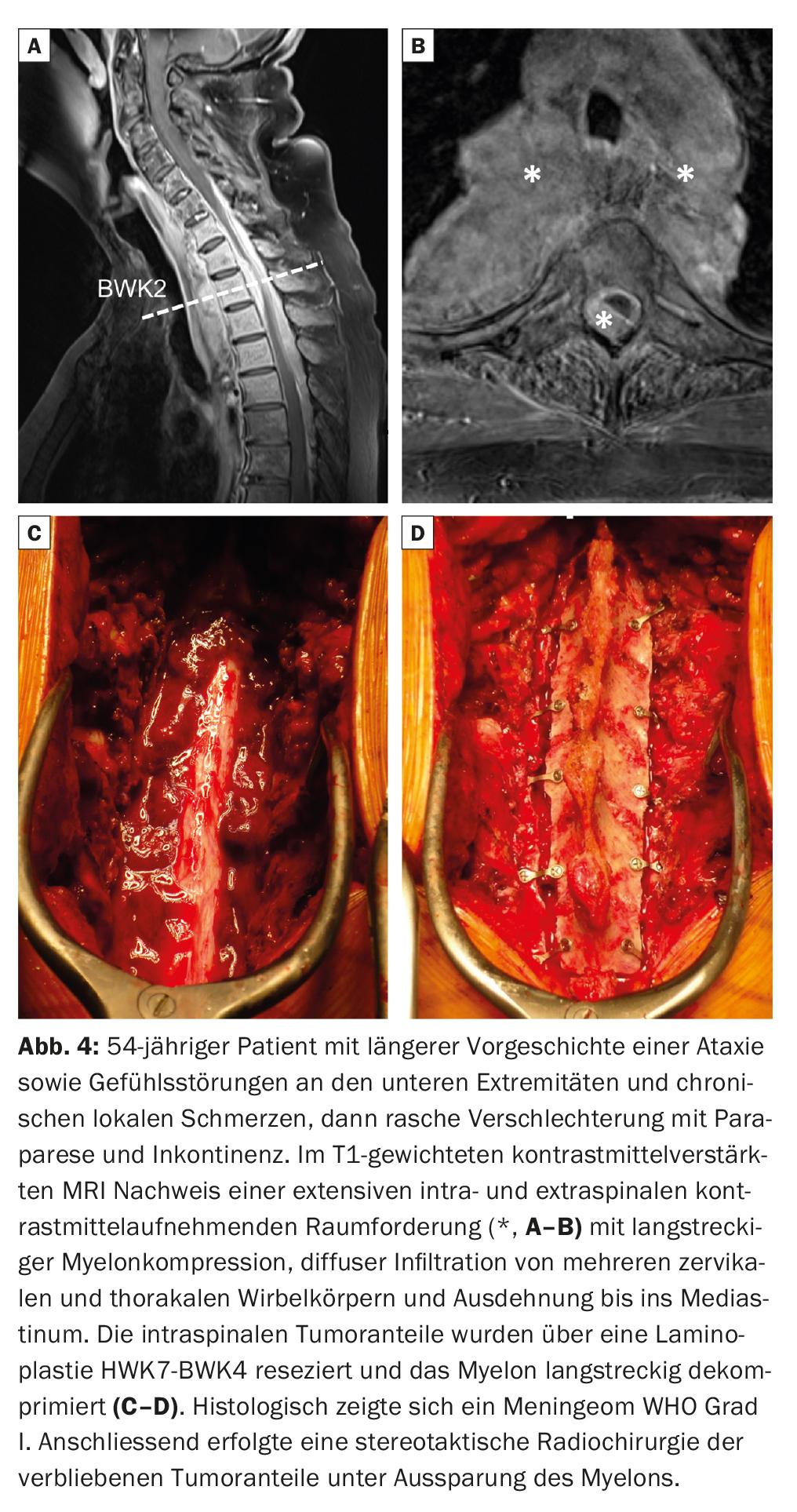

Les tumeurs intra-rachidiennes peuvent généralement être opérées par voie microchirurgicale en préservant leur stabilité (fig. 3). Pour les tumeurs intramédullaires, on procède à une myélotomie suivie d’une résection microchirurgicale. Des techniques de neuromonitoring améliorées peuvent être utiles pour épargner les structures critiques pendant l’intervention [7]. Dans le cas des tumeurs extramédullaires, la lésion est visualisée du pôle crânien au pôle caudal, son volume est réduit au centre à l’aide d’un aspirateur à ultrasons, puis elle est dévascularisée circulairement et disséquée. Pour les tumeurs qui impliquent le corps vertébral et les structures para-périnéales, il faut décider si elles peuvent être réséquées de manière curative en bonne santé. Une telle résection oncologique dite “en bloc” est à rechercher dans les tumeurs primaires malignes de la colonne vertébrale, comme par exemple les sarcomes ou les métastases solitaires de tumeurs primaires au pronostic favorable. Cela nécessite souvent une opération dite à 360° avec un accès combiné dorsal et ventral, suivie d’une reconstruction et d’une stabilisation de la colonne vertébrale [8]. Si cela n’est pas possible ou utile, par exemple en cas de croissance diffuse avec infiltration des structures neurales (Fig. 4) ou en cas de situation palliative globale, la moelle épinière est soulagée chirurgicalement et le tissu tumoral est réséqué si possible. Si la stabilité de la colonne vertébrale est compromise ou menacée par l’érosion des structures osseuses, on procède simultanément à une stabilisation (fig. 5). On s’efforce ensuite de contrôler la tumeur par radiothérapie et/ou chimiothérapie. Les implants modernes en carbone/PEEK, qui ne provoquent que peu d’artefacts à l’IRM et au scanner, facilitent les contrôles de l’évolution et la radiothérapie ultérieure.

Changements dégénératifs

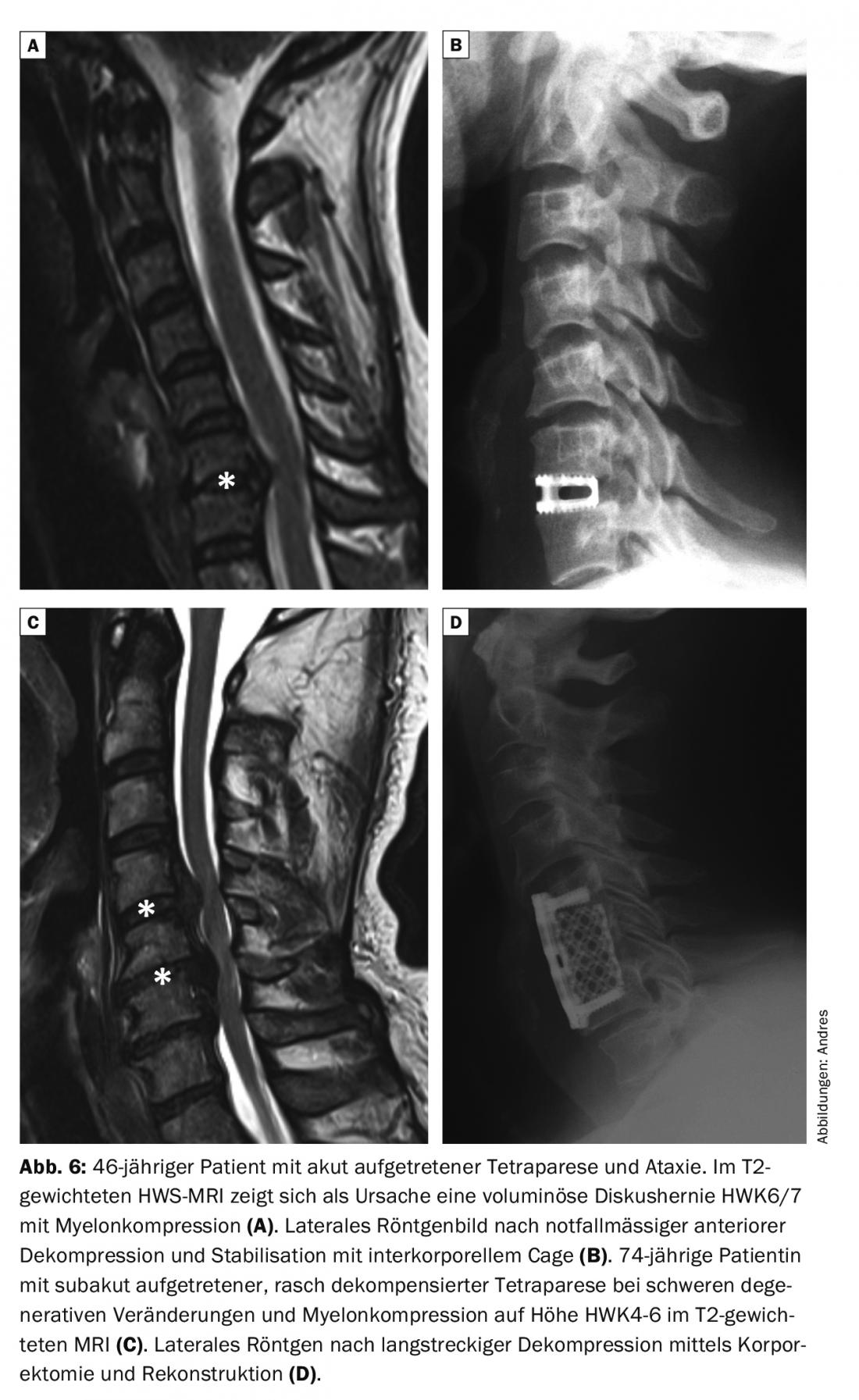

Les modifications dégénératives de la colonne vertébrale sont fréquentes, mais globalement rarement responsables de paraplégie. En général, ils sont diagnostiqués et traités avant qu’une compression de la moelle épinière de haut niveau puisse se produire. Néanmoins, une hernie discale importante avec compression du myélon (fig. 6) ou de la cauda equina, par exemple, ainsi qu’une sténose préexistante du canal rachidien cervical associée à un traumatisme (fig. 6), une instabilité ou une hernie discale mineure, peuvent entraîner une symptomatologie aiguë de la paraplégie. Chez les patients âgés, les syndromes médullaires peuvent être dus à un traumatisme supplémentaire, souvent léger, dans le cas d’un canal rachidien cervical rétréci de manière dégénérative, sans qu’il y ait de lésions osseuses [9]. Dans ces cas, qui représentent environ 10% de toutes les lésions de la moelle épinière, la décision d’un traitement conservateur ou chirurgical doit être prise individuellement pour chaque patient, il n’existe pas d’algorithmes de traitement fondés sur des preuves [10]. En particulier, le moment optimal pour une intervention chirurgicale n’est pas non plus clair, même si des études isolées ont montré les avantages d’une décompression rapide des structures neurales [11]. Chez les patients âgés, les évolutions prolongées et chroniques sont malheureusement fréquentes.

Perspectives

Il n’est pas possible aujourd’hui d’intervenir chirurgicalement sur les dommages causés au myélon par une compression ou une lacération. C’est là qu’intervient la rééducation, qui a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie. L’importance de la réhabilitation précoce a notamment été reconnue. La capacité de régénération et la plasticité de la moelle épinière sont aujourd’hui l’objet d’une intense activité de recherche. La compréhension des mécanismes qui régissent les processus de réparation dans le système nerveux central s’est considérablement améliorée au cours des 20 dernières années. En particulier, la protéine Nogo-A inhibant la croissance des nerfs et son récepteur NgR1, mais aussi d’autres mécanismes, limitent la capacité de régénération dans le système nerveux central. Différentes approches expérimentales ont été développées pour surmonter ces limitations [12]. Si l’on parvient à influencer favorablement le potentiel de régénération du myélon après des blessures, le pronostic de nombreux patients s’en trouverait considérablement amélioré. Un autre domaine de recherche prometteur comprend la thérapie par cellules souches. Le remplacement des cellules nerveuses et gliales détruites et la récupération fonctionnelle peuvent être obtenus par transplantation chirurgicale de cellules souches ou progénitrices d’origines diverses, comme le tissu fœtal humain, des lignées cellulaires génétiquement modifiées et des cellules souches embryonnaires ou somatiques (adultes) [13]. Une récente étude multicentrique menée en Suisse sur la transplantation intramédullaire de cellules souches neurales multipotentes humaines chez des patients souffrant de lésions cervicales et thoraciques de la moelle épinière a montré que cette méthode était sûre et ne présentait pas de risque de détérioration neurologique, bien que les résultats à long terme soient encore attendus [14]. Outre la recherche fondamentale, la recherche translationnelle doit également être développée afin de mettre au point de nouvelles méthodes thérapeutiques prometteuses pour ces patients gravement atteints.

Message Take-Home

- Le traitement chirurgical des lésions médullaires vise à éliminer par microchirurgie la compression des structures neurales qui persiste dans la plupart des cas et, le cas échéant, à rétablir la stabilité de la colonne vertébrale.

- Les lésions transversales incomplètes en cas de compression résiduelle, l’apparition d’une paralysie après un intervalle libre, les déficits neurologiques ascendants et les lésions instables ou ouvertes de la colonne vertébrale nécessitent généralement un traitement chirurgical.

- Le rétablissement chirurgical de la stabilité et de la fonction de la colonne vertébrale est une condition préalable à une mobilisation rapide dans le cadre de la rééducation qui s’ensuit.

Littérature :

- Holtz A, Levy R : Lésion de la moelle épinière. Oxford University Press 2010 ; ISBN 978-0-19-970681-5.

- Fehlings MG, Tetreault LA, et al : A Clinical Practice Guideline for the Management of Acute Spinal Cord Injury : Introduction, Rationale, and Scope. Global Spine J 2017 ; 7(3 Suppl) : 84S-94S.

- Kirshblum SC, Waring W, et al : Référence pour la révision 2011 des Normes internationales pour la classification neurologique des lésions de la moelle épinière. J Spinal Cord Med 2011 ; 34(6) : 547-554.

- Charles YP, Steib JP : Gestion des fractures de la colonne thoraco-lombaire avec troubles neurologiques. Orthop Traumatol Surg Res 2015 ; 101(1 Suppl) : S31-40.

- Mizuno J, Nakagawa H, et al. : Étude clinicopathologique de l’aspect “œil de serpent” dans la myélopathie compressive de la colonne cervicale. J Neurosurg. 2003 ; 99(2 Suppl) : 162-168.

- Hadley MN, Shank CD, et al : Guidelines for the Use of Electrophysiological Monitoring for Surgery of the Human Spinal Column and Spinal Cord. Neurosurgery 2017 ; 81(5) : 713-732.

- Deletis V, Seidel K, et al : Identification peropératoire du tractus corticospinal et de la colonne dorsale de la moelle épinière par stimulation électrique. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2018 ; doi : 10.1136/jnnp-2017-317172 [Epub ahead of print].

- Dea N, Gokaslan Z, et al : Spine Oncology – Primary Spine Tumors. Neurosurgery 2017 ; 80(3S) : 124-130.

- Weingarden SI, Graham PM, et al : Chutes résultant d’une lésion de la moelle épinière : modèles et résultats dans une population âgée. Paraplegia 1989 ; 27 : 423-427.

- Epstein NE, Hollingsworth R : Diagnostic et prise en charge des lésions traumatiques du cordon cervical central : une revue. Surg Neurol Int. 2015 ; 6(Suppl 4) : 140-153.

- Fehlings MG et al : Décompression précoce ou différée pour les lésions traumatiques de la colonne vertébrale cervicale : résultats de l’étude STASCIS (Surgical Timing in Acute Spinal Cord Injury). PLoS One 2012 ; 7(2) : e32037.

- Filli L, Schwab ME : The rocky road to translation in spinal cord repair. Ann Neurol 2012 ; 72(4) : 491-501.

- Andres RH, Meyer M, et al : Restorative neuroscience : concepts and perspectives. Swiss Med Wkly 2008 ; 138(11-12) : 155-172.

- Levi AD, Okonkwo DO, et al : Emerging Safety of Intramedullary Transplantation of Human Neural Stem Cells in Chronic Cervical and Thoracic Spinal Cord Injury. Neurosurgery 2018 ; 82(4) : 562-575.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2018 ; 16(3) : 4-10