L’évaluation de l’aptitude à voyager est complexe. En plus d’une éventuelle maladie sous-jacente, les risques liés à la destination et l’attitude personnelle du voyageur jouent un rôle. En cas de grossesse, la nécessité de voyager doit être examinée d’un œil critique.

En 2015, les personnes résidant en Suisse ont effectué 5,8 millions de voyages en avion à l’étranger, et la tendance est à la hausse malgré les crises et le terrorisme [1]. La même année, plus de 1000 personnes ont été rapatriées pour cause d’accident ou de maladie, certaines sont décédées à l’étranger. Dans ce qui suit, j’aimerais aborder, du point de vue du praticien, la préparation du voyage en cas de problèmes médicaux préexistants et de grossesse. En outre, des questions importantes de médecine des voyages et de vaccination auxquelles les médecins de premier recours sont confrontés seront discutées.

Aptitude au vol et au voyage

De plus en plus de voyageurs sont atteints de maladies préexistantes. C’est pourquoi les médecins généralistes sont également confrontés à la question de l’aptitude à prendre l’avion.

Dans la cabine de vol, la pression partielle d’oxygène est réduite, ce qui correspond à une altitude d’environ 2000 mètres. Les passagers doivent être capables de rester assis pendant de longues périodes avec une possibilité limitée de bouger régulièrement. Une urgence médicale à bord peut entraîner une escale, des retards de voyage et des coûts énormes.

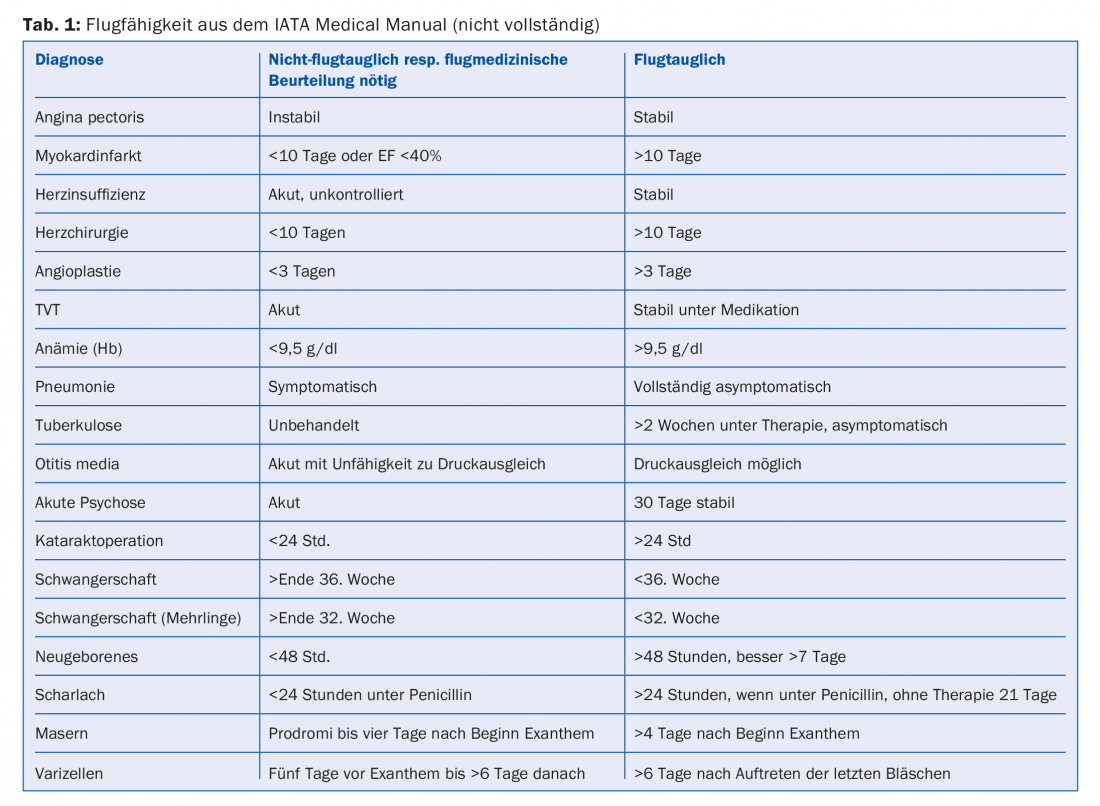

L’aptitude au vol est clairement définie : Le manuel médical de l’IATA (Association internationale du transport aérien) [2] décrit en détail les critères qui doivent être remplis pour être apte à prendre l’avion (tab. 1). Tous les patients qui ne répondent pas à ces critères doivent être évalués par un médecin du transport aérien. Les directives sont principalement basées sur l’expérience pratique et non sur des études scientifiques.

Au-delà de la simple “aptitude au vol”, plusieurs facteurs supplémentaires entrent en jeu dans la définition plus large de l'”aptitude au voyage”. Entre autres, les conditions à destination telles que les conditions d’hygiène, les soins médicaux, les possibilités de sauvetage dans les zones isolées, les conditions climatiques et l’altitude ou les maladies infectieuses endémiques sur place (par exemple, le paludisme, la diarrhée du voyageur). Mais l’attitude personnelle du voyageur est essentielle. Un homme âgé qui s’est fixé pour objectif de “voir un jour le mont Everest” prendra plus de risques que son voisin qui veut “profiter de ses petits-enfants le plus longtemps possible”. Notre rôle est d’informer sur les risques potentiels pour la santé, de discuter des algorithmes de résolution des situations d’urgence et de permettre au patient de prendre des décisions individualisées.

Les plongeurs ne doivent pas prendre l’avion 24 heures après leur dernière plongée.

Voyager en cas de grossesse

Voici un bref exemple : un couple se présente pour un conseil en voyage, une lune de miel est prévue au Botswana et au Zimbabwe avec un départ dans quatre semaines. Le nombre de cas de paludisme y a considérablement augmenté, précisément en raison des nombreuses précipitations. La femme sait depuis peu qu’elle est enceinte et demande si elle peut prendre l’avion.

Commentaire : il est possible de prendre l’avion jusqu’à la fin de la 36e semaine de grossesse (32e semaine de grossesse en cas de grossesse multiple) si la grossesse n’est pas compliquée. À partir de la 28e semaine, SWISS recommande de se munir d’un certificat attestant que la grossesse ne présente pas de complications et que la femme est apte à prendre l’avion. Le certificat devrait mentionner la date prévue de l’accouchement.

Dans l’exemple de cas décrit ci-dessus, le voyage devrait être déconseillé afin de ne pas exposer inutilement la femme et l’enfant à naître à un risque pour leur santé, par exemple au paludisme. Le couple a finalement été reconnaissant de ce conseil et a changé son voyage pour une destination moins problématique.

Nous avons par exemple une autre situation avec une femme enceinte qui travaille en Afrique pour une œuvre de bienfaisance et qui est mariée à un Africain. Les différents risques et les possibilités de prévention (prophylaxie d’exposition, protection contre les moustiques et prophylaxie médicamenteuse) y ont été discutés en détail. Après avoir soigneusement pesé le pour et le contre, elle a décidé de partir. Leur principal argument était “ma vie est en Afrique et pas ici”. De telles situations sont toutefois rares et doivent clairement rester exceptionnelles.

Voyager avec des risques de thrombose

Il n’existe pas de recommandations uniformes concernant la prophylaxie de la thrombose lors des voyages en avion [3]. Les voyages en avion de plus de quatre heures multiplient le risque de thrombose par deux. Des facteurs de risque supplémentaires tels que des antécédents de TVP (thrombose veineuse profonde) non provoquée, une prédisposition familiale à la TVP, une tendance pathologique à la coagulation, une grossesse, des traitements hormonaux de substitution, l’âge >40 ans, l’obésité, un traumatisme récent ou une opération chirurgicale récente augmentent encore le risque.

Conformément à la recommandation publiée en 2015 dans la SMF [4], des bas de contention doivent être portés lors de voyages de plus de quatre heures et en présence de facteurs de risque supplémentaires (comme dans l’exemple ci-dessus avec la femme enceinte). En cas de cumul de plusieurs facteurs de risque, un traitement anticoagulant médicamenteux peut également être envisagé. Dans la pratique, on constate que les patients sensibilisés ont tendance à souhaiter l’anticoagulation même si le risque est objectivement faible. Il convient de souligner qu’aucun produit de prévention de la thrombose n’est enregistré à cette fin, la prescription est “off label”. Nous devons en informer nos patients.

Les anticoagulants oraux (par ex. rivaroxaban, dabigatran et apixaban) facilitent considérablement leur utilisation. Toutefois, des adaptations de la dose en fonction du poids et de l’insuffisance rénale doivent être prises en compte. Il existe des interactions avec de nombreux médicaments (CYP34A, CYP2J2 et mécanismes indépendants du CYP : par ex. azolés, clarithromycine, inhibiteurs de la protéase du VIH, rifampicine, divers antiépileptiques). Les héparines de bas poids moléculaire (p. ex. daltéparine, énoxaparine), qui étaient autrefois les plus utilisées, sont plus simples en termes d’interactions.

Voyager avec d’autres maladies

La procédure à suivre pour toutes les maladies préexistantes doit impérativement être discutée avec le médecin traitant (médecin de famille ou spécialiste, par exemple cardiologue ou diabétologue). Les thérapies médicamenteuses sont nombreuses et changent constamment. Ainsi, le médecin prescripteur est généralement le mieux placé pour donner des recommandations (par exemple, comment procéder en cas de décalage horaire). En principe, les médicaments à longue demi-vie sont plus faciles à gérer. La plupart du temps, il est possible de continuer à prendre le médicament aux heures habituelles. Si la DLC est plus courte, il peut être nécessaire de modifier progressivement le moment de la prise en cas de décalage horaire important.

Les médicaments emportés doivent être accompagnés d’une attestation délivrée par un médecin, en particulier en cas de seringues et d’aiguilles, de polymédication ou de grand nombre de comprimés.

Il convient également de veiller à ce qu’une quantité suffisante de médicaments soit transportée dans le bagage à main en cas de perte du bagage enregistré. Je vous recommande d’emporter une réserve supplémentaire dans vos bagages enregistrés, car il peut arriver que votre bagage à main se perde.

Pour les diabétiques, il existe des documents utiles pour les voyageurs et leurs médecins, qui peuvent être téléchargés sur le site de l’Association suisse du diabète [5].

En cas de voyage sous substitution d’opioïdes, la procédure prescrite doit être respectée et le formulaire correspondant doit être remis au patient [6].

Questions fréquentes sur les vaccins et la prophylaxie du paludisme

Des informations médicales spécifiques à chaque pays peuvent être consultées sur “safetravel” [7] ou sur le site payant plus complet “tropimed” [8].

Nous recevons régulièrement des questions sur les vaccinations de la part d’autres médecins généralistes. Je voudrais mentionner ici les plus fréquents pour conclure :

- La fièvre jaune n’existe qu’en Afrique et en Amérique du Sud. Il n’y a pas de fièvre jaune en Asie et aucun vaccin n’est nécessaire. La formulation suivante dans “safetravel” est souvent source de confusion, par exemple pour la Thaïlande : vaccination obligatoire (pas pour les passagers en transit aéroportuaire) pour toute entrée dans les dix jours en provenance d’une zone d’endémie de la fièvre jaune (pas en cas de transit aéroportuaire dans cette zone).

- Les contrôles des titres ne sont pratiquement jamais indiqués (à l’exception de la vaccination contre l’hépatite B en cas de risque élevé de contamination, par exemple pour le personnel médical). En cas d’incertitude, par exemple si une deuxième vaccination contre l’hépatite A a été effectuée, il convient de vacciner à nouveau sans contrôle du titre.

- Une vaccination complète contre l’hépatite A et/ou B confère très probablement une protection à vie. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des rappels de vaccination tous les 10 à 30 ans [9].

- Chaque vaccination compte, ce qui signifie que même après de longs intervalles entre les vaccinations, il n’est pas nécessaire de “recommencer”.

Messages Take-Home

- L’aptitude au vol est relativement bien définie. L’évaluation de l’aptitude au voyage fait intervenir bien plus de facteurs (maladie de base, risques liés à la destination tels que les soins de santé, les maladies infectieuses endémiques, par exemple le paludisme, la chaleur ou l’altitude, ainsi que l’attitude personnelle du voyageur).

- En cas de grossesse, il convient de se demander de manière très critique si le voyage est vraiment nécessaire.

- Pour la prophylaxie de la thrombose veineuse profonde lors des voyages en avion, il est recommandé de porter des bas de contention si le voyage dure plus de quatre heures et s’il existe des facteurs de risque supplémentaires. Dans certaines situations, l’utilisation d’héparines de bas poids moléculaire ou d’inhibiteurs directs de la thrombine par voie orale peut être envisagée.

- Il est préférable de discuter des voyages en cas de maladies préexistantes avec le médecin traitant, éventuellement en collaboration avec un médecin expérimenté en médecine des voyages.

Littérature :

- Office fédéral de la statistique : Comportement en matière de voyages. www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/tourismus/reiseverhalten. assetdetail.1585223.html

- IATA : Manuel médical. 2017, 9e édition, février.

- Aerospace Medical Association : Directives médicales pour les voyages en avion. Aviation, Space and Environmental Medicine 2003 ; 74(5) : Section II.

- Von Wattenwyl, et al. : Le temps de voyage est le temps de vol. Risque de thrombose, décalage horaire et chirurgie cardiaque. Swiss Medical Forum 2015 ; 15(39) : 860-865.

- Diabète Suisse : brochures. www.diabetesschweiz.ch/diabetes/uebersicht-broschueren/reisetipps/

- Swissmedic : Accord de Schengen – Voyager avec des médicaments contenant des stupéfiants. www.swissmedic.ch/bewilligungen/00155/00242/00243/0042 /00429/index.html?lang=fr

- Safetravel. www.safetravel.ch

- Tropimed. www.tropimed.ch

- OFSP : Vaccins pour les voyages à l’étranger. 2007 Janvier.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2017 ; 12(6) : 12-14