Imaginez que 90% des tumeurs malignes ne soient pas diagnostiquées ou qu’elles soient détectées en tant qu’anomalies secondaires, mais ne fassent pas l’objet d’un traitement spécifique. Impossible ? Heureusement, la situation est différente pour les cancers, mais pas pour les troubles liés à la consommation d’alcool.

Selon les estimations de l’Office fédéral de la santé publique, environ 250 000 personnes en Suisse sont dépendantes de l’alcool et près d’un quart des plus de 15 ans ont déjà une consommation d’alcool à risque [1]. Non seulement les personnes concernées et leurs proches sont confrontés aux conséquences, parmi lesquelles on compte plus de 1600 décès par an, mais la société paie également : les coûts sociaux de la consommation d’alcool s’élèvent à environ 4,2 milliards de francs [2], 9% de tous les coûts de traitement dans les hôpitaux suisses sont dus à des troubles liés à l’alcool.

Contrairement à ces immenses coûts induits, seul un nombre infime de malades alcooliques bénéficie d’un traitement spécifique : Environ 500 personnes par an dans des institutions résidentielles spécialisées dans les addictions et environ 13 500 dans des centres de consultation ambulatoires.

On estime que les médecins de premier recours voient les trois quarts des personnes concernées une fois par an, mais souvent pour d’autres troubles de santé tels que des problèmes d’estomac, des accidents ou des troubles du sommeil. Le lien avec une consommation accrue d’alcool est rarement abordé ouvertement. Grâce à une intervention brève et ciblée, il est possible d’inciter les patients à faire un premier pas, à savoir une désintoxication en milieu hospitalier. Quelles sont les possibilités de traitement dans la pratique après une désintoxication réussie ?

Défis spécifiques après un traitement de sevrage

Environ la moitié des patients souhaitent être abstinents à long terme après une désintoxication, tandis que l’autre moitié vise, sans indiquer clairement ce qu’il faut entendre par là, une consommation d’alcool contrôlée. Cette dernière est également une approche prometteuse d’un point de vue médical, en particulier pour les formes légères de troubles liés à la consommation d’alcool [3].

Contrairement à la CIM-10 encore en vigueur, qui n’autorisait qu’une distinction entre l’abus d’alcool et la dépendance à l’alcool, le DSM-5 [4] propose une nouvelle évaluation des troubles liés à la consommation de substances. Ceux-ci ne sont plus décrits de manière catégorielle, mais comme un événement dimensionnel, ce qui permet de distinguer les formes légères, modérées et sévères, ce qui permet également de mieux adapter les objectifs thérapeutiques à la gravité du trouble.

Évaluation clinique

Déjà pendant la désintoxication stationnaire, un rendez-vous de contrôle doit être pris chez le médecin de famille pour la première semaine après la sortie. Il s’agit de féliciter le patient pour sa performance et de se concentrer sur les changements positifs. Dans le cas d’une forme grave de trouble lié à l’utilisation de l’alcool, le syndrome de dépendance selon la CIM-10, il convient de viser en premier lieu le maintien de l’abstinence. Les lignes directrices NICE CG115 (2011) indiquent que “l’abstinence est l’objectif approprié pour la plupart des personnes souffrant de dépendance à l’alcool, et pour les personnes qui abusent de l’alcool et qui ont une comorbidité psychiatrique ou physique significative (par exemple, dépression ou maladie hépatique liée à l’alcool)”. [5].

Cependant, certains patients ne voudront pas suivre la recommandation médicale claire d’abstinence, malgré la présence d’une dépendance grave à l’alcool. Dans ces cas, ou en présence d’une consommation nocive ou à risque, il est judicieux, dans une optique de réduction des risques et des dommages, de viser une réduction de la consommation comme objectif thérapeutique temporaire en termes de quantité, de temps et de fréquence [6]. Les applications gratuites [7,8] sont une aide précieuse. Les patients qui utilisent Internet peuvent faire un test de consommation en ligne, définir leurs objectifs personnels en matière de consommation d’alcool et tenir un journal détaillé de leur consommation. S’ils le souhaitent, ils peuvent envoyer des rapports d’état réguliers à leur médecin généraliste.

Options médicamenteuses

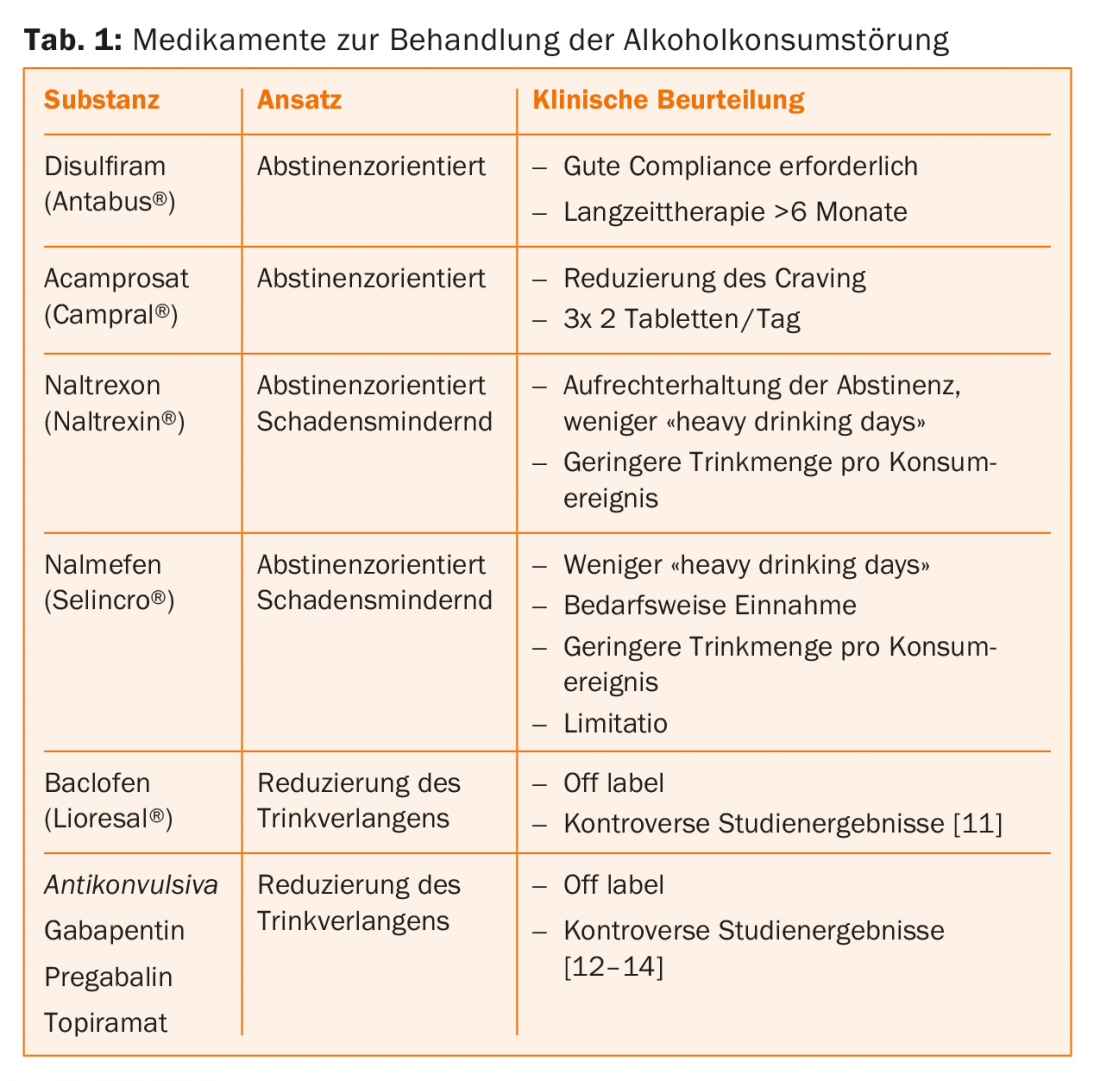

Les approches thérapeutiques de soutien à l’abstinence ou de réduction des risques devraient inclure des interventions pharmacologiques. L’efficacité générale de ces approches a été démontrée dans de vastes études avec le plus haut niveau de preuve [9]. Les médicaments autorisés pour traiter les troubles liés à la consommation d’alcool ont des cibles différentes (tableau 1). Le disulfirame (Antabus®) entraînerait une forte réaction d’intolérance en cas de nouvelle absorption d’alcool et agit notamment par un effet dissuasif. L’acamprosate (Campral®) réduit les envies d’alcool (“craving/arrachage”) et peut ainsi aider à assurer l’abstinence. Les antagonistes des opiacés, la naltrexone (Naltrexin®) et le nalméfène (Selincro®), réduisent le nombre de jours de consommation et la quantité d’alcool absorbée et sont donc à classer dans les approches de réduction des risques.

le disulfirame (Antabus®) : L’utilisation du disulfirame (DS) nécessite une information détaillée, un haut niveau d’observance et, en règle générale, une prise contrôlée et surveillée. Après l’ingestion de disulfiram, même une petite quantité d’alcool provoque une réaction extrêmement désagréable et éventuellement dangereuse (réaction disulfiram-alcool). L’utilisation est particulièrement adaptée aux patients qui ont pris une décision sûre en faveur d’une abstinence totale. Outre l’effet pharmacologique, la prise de DS peut permettre de consolider la décision d’abstinence une fois prise et faciliter la lutte quotidienne des patients pour l’obtenir. La prise doit être d’au moins six mois, de préférence un an. Avant d’arrêter, il convient de procéder à une évaluation détaillée de l’abstinence, de discuter des facteurs de risque éventuels et de convenir d’une procédure à suivre en cas de consommation excessive d’alcool. Au début du traitement par DS, des contacts doivent avoir lieu au moins une fois par mois, et les examens de laboratoire recommandés doivent être effectués (voir les informations professionnelles).

Acamprosate (Campral®) : Le traitement par acamprosate (ACP) doit être commencé le plus tôt possible après la fin du sevrage. L’ACP peut être considéré comme un modulateur du complexe des récepteurs NMDA, même si le mécanisme d’action exact n’est pas encore totalement élucidé. L’effet se traduit par une réduction subjective de l’envie de boire, qui est perçue comme augmentant avec la durée de la prise. L’ACP est particulièrement adapté aux patients qui visent l’abstinence et qui souffrent subjectivement de “craving”. Il a des effets plutôt légers sur le risque de rechute et la durée d’abstinence [10]. L’ACP est plus efficace chez les patients dont l’objectif thérapeutique est l’abstinence totale et qui souhaitent stabiliser les changements déjà positifs après une période d’abstinence prolongée.

la naltrexone (Naltrexin®) et le nalméfène (Selincro®) : Ces deux antagonistes opioïdes (AO) conviennent pour un soutien médicamenteux du traitement de sevrage des alcoolodépendants après une désintoxication réussie et devraient être intégrés dans un programme thérapeutique psychosocial complet. Ils modulent les fonctions dopaminergiques, cortico-mésolimbiques et réduisent ainsi directement la pression de la boisson. La récompense et la détente subjectives habituellement provoquées par l’alcool sont réduites ou absentes, ce qui entraîne une diminution ou une suspension de la consommation d’alcool. Le nalméfène n’est pris que les jours “à risque”, tandis que la naltrexine doit être prise en continu, selon les informations fournies par les spécialistes. Des études ont montré une réduction des “heavy-drinking-days”. Les effets secondaires rapportés par de nombreux patients sous forme de vertiges, de nausées, d’insomnies, de maux de tête et de confusion limitent son champ d’application.

Un essai de traitement avec l’un des antagonistes opioïdes doit être envisagé en cas d’antécédents familiaux ou de “craving/déchirure” fortement ressentis. Les OA sont particulièrement adaptés aux patients qui font des chutes répétées et dont l’objectif est de réduire leur consommation d’alcool pour limiter les dommages.

Gestion des rechutes

En cas de récidive ou si les objectifs thérapeutiques fixés en commun ne sont pas atteints, il est essentiel d’inclure des offres spécifiques dans le traitement, car cela dépasserait généralement le cadre du cabinet habituel.

Coopération

Un trouble lié à la consommation d’alcool est un phénomène complexe. La prédisposition génétique, les facteurs de risque individuels, le stress psychosocial et surtout les troubles psychiatriques concomitants nécessitent une étroite collaboration avec des institutions spécialisées, en particulier dans les formes chroniques et graves. Les troubles affectifs, les troubles anxieux, les troubles post-traumatiques et les syndromes de déficit de l’attention sont particulièrement fréquents chez les patients toxicomanes et nécessitent un traitement par des spécialistes. Cela permet de décharger les médecins de premier recours et de traiter les patients de manière optimale.

Pour les formes légères, il suffit souvent d’un entretien médical respectueux, d’une intervention médicale brève ou de l’orientation vers des centres de conseil en toxicomanie, généralement décentralisés. Les interventions spécifiques sont centrées sur l’enseignement d’un modèle de trouble et de rétablissement. Les patients sont informés du lien entre le stress/la tension et la consommation de substances, des stratégies générales de résolution des problèmes sont élaborées et différentes techniques de réduction de la tension sont pratiquées. Il peut s’agir par exemple de la relaxation musculaire progressive, de méthodes de réduction du stress basées sur la pleine conscience (“Mindfulness Based Stress Reduction”), de méthodes d’imagination, de sport d’endurance et de bien d’autres choses encore.

Perspectives

Une collaboration intensive entre les médecins de premier recours et les spécialistes peut permettre de réduire le manque dramatique de soins aux personnes ayant des problèmes d’alcool. Il existe aujourd’hui différentes stratégies de traitement, dont l’efficacité doit être évaluée à intervalles appropriés. Les stratégies médicamenteuses disponibles et les possibilités d’intervention brève devraient être utilisées plus intensivement à l’avenir.

Messages Take-Home

- Les prestataires de soins primaires jouent un rôle crucial dans la préservation de l’abstinence après une désintoxication.

- Grâce à une étroite collaboration avec des institutions spécialisées, il est possible d’accompagner avec succès des évolutions graves et complexes.

- L’utilisation ciblée des interventions médicamenteuses disponibles peut augmenter le taux de réussite.

- Outre les approches axées sur l’abstinence, il est essentiel de proposer des approches de réduction des risques.

- L’appréciation de ce qui a été fait jusqu’à présent et la valorisation de tous les efforts sont la base de tous les efforts thérapeutiques. Il est ainsi possible de traiter les problèmes d’alcool beaucoup plus tôt, de manière plus complète et avec plus de succès.

Littérature :

- Monitorage suisse des addictions (2013-2015), OFSP.

- Fischer B, et al. : Coûts liés à l’alcool en Suisse. Rapport final sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique. Contrat n° 12.00466. 2014 ; Polynomics, Olten.

- Körkel J : Boire de manière contrôlée. Un aperçu. Thérapie de la dépendance 2002 ; 3(2) : 87-964.

- Falkai P, Wittchen H-U, (éd. édition française) : Critères diagnostiques DSM-5 2015, Berne.

- National Collaborating Centre for Mental Health (UK) : Alcohol Use Disorders : Diagnostic, Assessment and Management of Harmful Drinking and Alcohol Dependence. 2014 ; NICE Guideline 115.

- Ligne directrice S3 Dépistage, diagnostic et traitement des troubles liés à l’alcool, registre AWMF n° 076-001 (mise à jour 28.02.2016)

- www.redalc.ch (état au 10.2017)

- www.arud.ch/app.html (état au 10.2017)

- Center for Substance Abuse Treatment : Incorporating Alcohol Pharmacotherapies Into Medical Practice : A Review of the Literature. Rockville (MD) : Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US) ; 2009. Protocoles d’amélioration du traitement SAMHSA/CSAT.

- Rösner S, et al : Opioid antagonists for alcohol dependence. Cochrane Database Syst Rev 2010 ; (12) : CD001867.

- Leggio L, Garbutt J C, Addolorato G : Efficacité et sécurité du baclofène dans le traitement des patients alcoolodépendants. CNS Neurol Disord Drug Targets 2010 ; 9(1) : 33-44.

- Furieri F A, Nakamura-Palacios E M : Gabapentin reduces alcohol consumption and craving : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2007 ; 68(11) : 1691-1700.

- Martinotti G, et al : Efficacité et sécurité de la prégabaline dans la dépendance à l’alcool. Adv Ther 2008 ; 25(6) : 608-618.

- Baltieri D A, et al : Comparing topiramate with naltrexone in the treatment of alcohol dependence. Addiction 2008 ; 103(12) : 2035-2044.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2017 ; 15(6) : 9-12