Les nombreuses transformations dans le domaine médical, tant technologiques (opérations mini-invasives, médicaments moins toxiques, etc) qu’organisationnels (diminution de la durée d’hospitalisation, pression des coûts, assurances, etc) sont en train de radicalement modifier les séquences classiques de la prise en charge des patients nécessitant un traitement stationnaire. Ce qui pouvait être progressivement mis en place, sans pression, durant le séjour clinique, après le traitement principal, doit maintenant être préparé avant, de manière ambulatoire. C’est ce que l’on appelle le traitement préopératoire, ou la préhabilitation.

Devant la plupart des atteintes à la santé requérant une prise en charge médicale, la manière de procéder du prestataire de soins sera plus ou moins toujours la même, même si spécifique, à savoir «anamnèse → examen clinique → examens complémentaires (imagerie, laboratoire, autre) → diagnostic», ce cheminement classique permettant généralement d’instaurer un traitement adapté, qu’il soit conservateur ou chirurgical. Dans de nombreuses situations, ce traitement sera soutenu par une phase de rééducation, la réhabilitation, qui peut se dérouler de manière stationnaire ou ambulatoire, selon les circonstances.

Ce concept de réhabilitation est utilisé, dans le domaine médical, pour qualifier l’ensemble du processus qui vise à amener un patient à l’état de santé le plus proche possible de celui qui était le sien avant de présenter le problème de santé significatif ayant nécessité l’intervention médicale. Cette réhabilitation concerne aussi bien les facultés physiques que celles psychologique. D’habitude, ces mesures de réhabilitation débutent à la suite de la prise en charge médicale spécifique à l’affection, classiquement après l’intervention chirurgicale par exemple.

Notre activité spécifique de médecine du sport nous a enseigné quelques variations à ce schéma de procédure classique, et dans les cas qui le justifient, fréquents lorsque le patient est un sportif de compétition, le cheminement sera: recherche du diagnostic comme toujours → préhabilitation → traitement à proprement parler → réhabilitation – contrôle objectif instrumentalisé de l’état de guérison – contrôle objectif instrumentalisé de l’état de forme physique. Chaque phase sera déterminée sur mesure par rapport à l’athlète, ses ambitions et ses besoins, le diagnostic et le pronostic de l’affection.

La préhabilitation consiste en une prise en charge, généralement à travers ce qui ressemble beaucoup à un entraînement physique adaptée avant le traitement à proprement parler afin d’améliorer la récupération post-traitement. Cette définition évoque fortement une situation chirurgicale, mais il est pleinement légitime d’extrapoler cette mesure thérapeutique importante aussi à des atteintes à la santé ne nécessitant pas d’intervention invasive.

Petit retour en physiologie du sport

Pour bien comprendre cette notion nouvelle dans cette dénomination mais pratiquée depuis de longues années déjà par ceux appelés à suivre surtout des sportifs blessés, il faut se rappeler les connaissances anciennes concernant le devenir de ce qu’on appelle les facteurs de la condition physique en cas de non-utilisation.

Sans grands risques de se tromper, on peut affirmer que l’être humain a évolué pour se mouvoir, et s’il est homo sapiens, il est sans aucun doute aussi homo movens. Même si l’époque actuelle semble plutôt infirmer cette constatation! Pour pouvoir réaliser ce qu’il est en mesure de réaliser – pensons un instant à un décathlonien capable de courir très vite, très longtemps, sauter très haut et très loin, lancer des objets lourds loin, passer des obstacles rapidement – l’homo movens a été doté de ce que les sciences du sport ont appelé les facteurs de la condition physique. Classiquement, on distingue l’endurance, qu’elle soit aérobie ou anaérobie, la force, la vitesse, la mobilité et la coordination. Ces qualités motrices sont présentes chez chaque personne en quantité et en qualité variables, souvent déterminées génétiquement. Ces facteurs de la condition physique se développent au cours de la croissance pour atteindre leur maximum entre 20 et 30 ans pour ensuite commencer à décliner au fil des années. Sur la base de mesures de la VO2 max, la capacité maximale d’absorption de l’oxygène, on estime à 10–15% tous les 10 ans la baisse de la capacité d’endurance aérobie. Pour ce qui en est de la force, il faut compter en règle générale avec une perte de 1% par année pour des personnes ne procédant pas à un entraînement spécifique. Le déclin – probable – des autres facteurs de la condition physique, l’endurance anaérobie, la vitesse, la mobilité et la coordination sont moins bien décrits. Pourtant, il n’y a guère de raisons de penser qu’ils se comportent bien différemment. Ceci étant dit, il est important de souligner vigoureusement que ce déclin fonctionnel n’est en aucun cas inéluctable: toutes ces competences motrices peuvent être maintenues, voir améliorées par un entraînement spécifique et adéquat, jusqu’à un âge avancé. Quoi qu’il en soit, il s’agit là des effets physiologiques mais défavorables quand même sur le long terme, et il sera nécessaire de tenir compte de ce fait chez nombreux patients, considérant que le recours à des soins médicaux augmente avec l’âge.

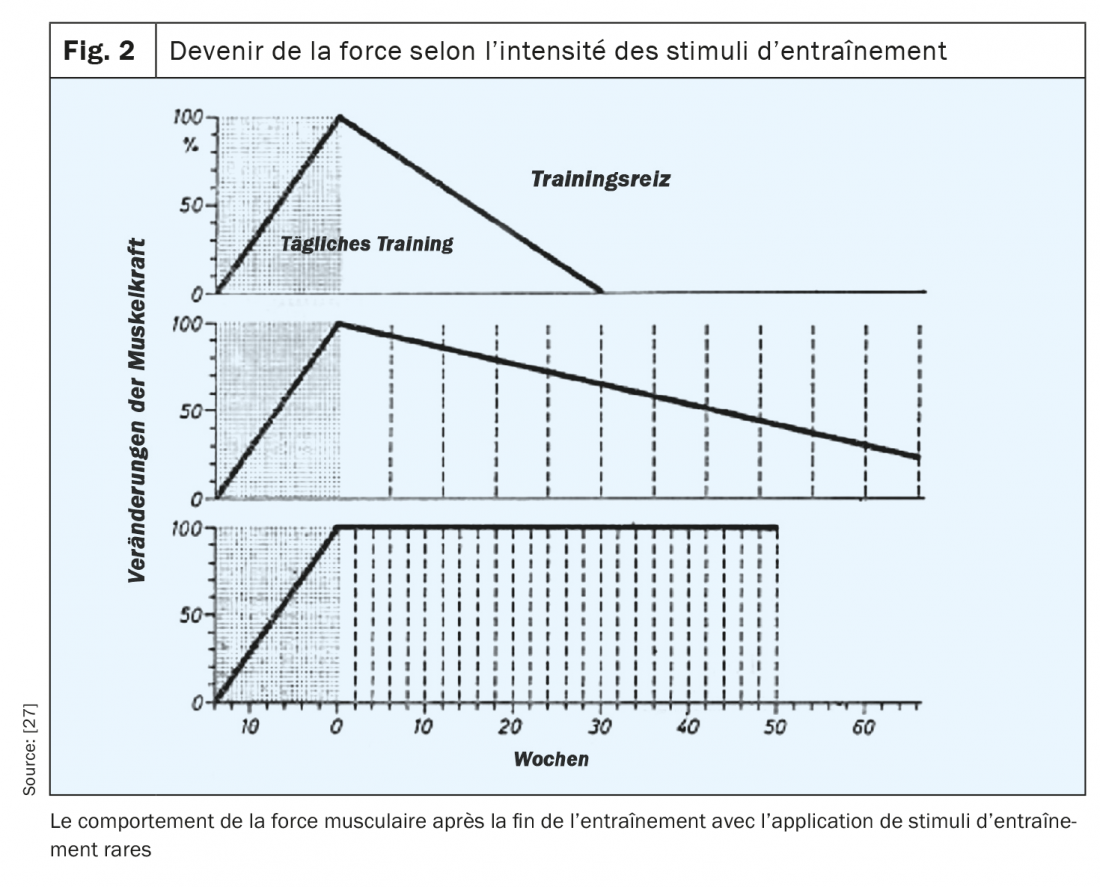

Malheureusement, le comportement de ces mêmes facteurs de la condition physique n’est pas particulièrement plus favorable sur le court terme, et les effets de mises au repos par rapport aux activités corporelles habituelles, comme elles surviennent par exemple lors de blessures en rapport avec la pratique sportive. Les travaux des pères de la physiologie de l’effort moderne, comme P.O. Åstrand par exemple nous éclairent sur cet aspect particulier, et mieux que toute explication, le diagramme suivant explique de manière on ne peut plus claire l’effet d’un alitement (forcé) de 21 jours sur une personne jeune et saine (étudiants en EP) sur leur VO2max, le paramètre classique pour définir l’endurance aérobie.

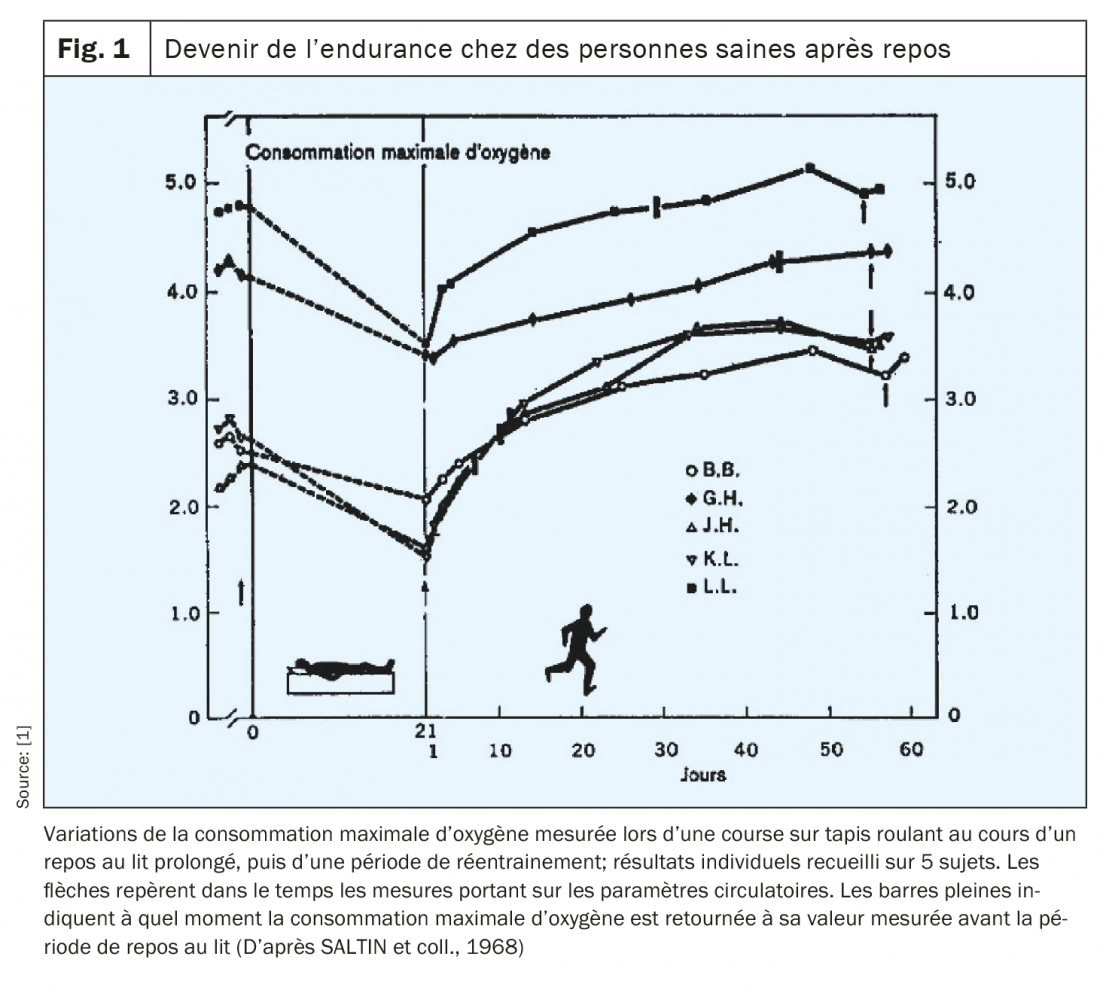

Les pertes après 3 semaines sont importantes, de l’ordre de grandeur de 30–40% (Fig. 1), et on notera le temps plus long nécessaire pour retrouver les valeurs de départ, en retrouvant une activité normale, ce qui ne sera pas toujours le cas chez des personnes atteintes dans leur santé. De manière semblable, et à la même époque, Hettinger a étudié le devenir de la force musculaire en cas d’absence forcée de sollicitation, et au sens large, on assiste à des décours comparables (Fig. 2).

Une interprétation superficielle de ces importants changements organiques pourrait être de ne les considérer uniquement comme une altération négative de capacités de performance quasi sportives. Malheureusement, les connaissances de la médecine du sport nous apprennent que ces baisses de rendement ont une répercussion bien plus large que de permettre de courir moins vite ou moins longtemps, ou de sauter plus haut. L’endurance aérobie et la force influencent significativement le système cardio-vasculaire, le système respiratoire, l’équilibre endocrinien, le système nerveux central et l’appareil musculosquelettique pour ne parler que des principaux. Sans oublier bien sûr le psychisme qui réagit de façon fort sensible à l’absence de mouvement. Le sommeil sera altéré, les fonctions digestives perturbées, bref, les conditions pour affronter un traitement médical important (opération, traitement oncologique) seront défavorablement touchées.

La préhabilitation

Il tombe donc sous le sens que pour éviter cette diminution souvent significative des fonctions motrices, souvent accompagnée d’atrophies structurelles des tissus concernés, et des altérations fonctionnelles évoquées, il est impératif de débuter le maintien de ces capacités physiques le plus rapidement possible, idéalement avant que les déficits ne s’installent. Car il faut se rappeler que dans la pratique, le temps entre la pose du diagnostic et le traitement à proprement parler (opération par exemple), le temps d’attente peut être relativement long, pour toutes sortes de raisons appartenant autant au patient qu’au système médico-sanitaire. C’est le moment propice pour la préhabilitation, cet ensemble de mesures dont le but est de préparer au mieux le terrain du processus thérapeutique à proprement parler. Intuitivement, il n’est pas difficile de comprendre que ce qui vient d’être décrit corresponde surtout aux lésions de l’appareil locomoteur, mais l’éventail de ces mesures est infiniment plus vaste.

En plus de ce maintien de la condition physique générale et locale, ainsi que de l’équilibre psychologique du patient, cette préhabilitation visera également des objectifs très spécifiques dépendant de la pathologie. On citera

- Récupération de l’amplitude de mouvement articulaire

- Diminution de l’enflure, de l’épanchement, de l’œdème

- Entraînement neuromusculaire

- Renforcement musculaire, lutte contre l’atrophie

- Maintien des propriétés de proprioception

- Contrôle moteur

- Perturbation training (entraînement de l’équilibre en réponse à une perturbation (la récupération de l’équilibre)

- Exposition progressive aux différents exercices, y compris ceux autorisés en phase préopératoire, auxquels le patient sera confronté après la chirurgie (processus de familiarisation)

- Tour d’horizon de l’intervention chirurgicale et de la période de rééducation, discussion sur les attentes du patient et les données scientifiques disponibles par rapport à ce que l’on peut espérer en termes de temps de récupération (en collaboration entre chirurgien et kinésithérapeute).

En fonction de l’atteinte physique et de l’état général du patient, les possibilités d’entraînement devront être adaptées aux circonstances particulières, et pour toutes les blessures des membres inférieurs par exemple, il faudra trouver des moyens permettant de décharger l’endroit touché. Mais pour faire de la bicyclette ergométrique, il n’est pas nécessaire de disposer de 2 jambes. Au besoin, l’ergomètre à bras fera parfaitement l’usage!

Quant aux exercices de maintien de la force, que cela soit pour les membres supérieurs ou la ceinture scapulaire, le tronc et la ceinture pelvienne, l’imagination du physiothérapeute n’est pratiquement soumise à aucune limite. Signalons l’intérêt croissant pour l’électromyostimulation qui a plus facilent trouvé son chemin dans les centres de fitness que dans le milieux médical! Nous insisterons à cet endroit sur l’importance qu’il y a pour les traitants de choisir des formes d’exercices qui puissent être effectués en dehors des structures de soins, cabinet de physiothérapie ou autre. L’instruction détaillée du patient est un élément déterminant pour le succès de ces mesures.

Les patients qui entreprennent des exercices préopératoires peuvent présenter un risque réduit de complications, un séjour à l’hôpital plus court et une récupération plus rapide, grâce à une meilleure condition physique. Il est important de noter que si des complications surviennent, les patients pré-adaptés peuvent encore récupérer suffisamment pour conserver leur état fonctionnel indépendant.

ll a été scientifiquement démontré qu’une mauvaise condition physique préopératoire augmente le risque de complications après une chirurgie non cardiaque majeure et prolonge la récupération après une chirurgie abdominale. Il existe également des preuves solides que si la capacité cardiorespiratoire (CRF) est mesurée en préopératoire, elle est prédictive des complications dans la période postopératoire dans plusieurs contextes. Il a également été démontré que l’évaluation de la CRF en préopératoire est un critère beaucoup plus fiable par rapport à l’âge seul, dans la prédiction de la mortalité après une chirurgie majeure. Cette même étude a également montré que la CRF est un prédicteur indépendant significatif de la durée du séjour à l’hôpital chez les patients de plus de 75 ans et, d’autre part, qu’une CRF faible est associée en moyenne à un allongement de 11 jours de l’hospitalisation et de 2 jours de plus en soins intensifs. Une autre étude sur la condition physique préopératoire et les résultats après une chirurgie abdominale majeure a également montré que la condition physique était un prédicteur indépendant de la récupération postopératoire en plus des prédicteurs conventionnels de l’âge et des comorbidités. Des modèles de prédiction de la mortalité, de la destination de sortie et de la durée du séjour à l’hôpital ont encore une fois été significativement améliorées par l’activité physique et la forme physique facteurs (fitness)initiale. Avec toutes ces preuves des avantages d’une meilleure CRF préopératoire, il est permis d’affirmer raisonnablement que l’introduction d’une bonne préhabiltation est plus que justifiée.

Conclusions

En résumé, les patients qui entreprennent des exercices préopératoires peuvent présenter un risque réduit de complications, un séjour à l’hôpital plus court et une récupération plus rapide, grâce à une meilleure condition physique. Il est important de noter que si des complications surviennent, les patients préadaptés peuvent encore récupérer suffisamment pour conserver leur état fonctionnel indépendant.

A ces raisons purement médicales s’ajoutent des réflexions en rapport avec l’évolution de la prise en charge des patients qui nécessitent une hospitalisation. Le raccourcissement des séjours en hôpital ou en clinique, imposé plus par l’économie et la politique sanitaire que par la médecine elle-même, implique impérativement de préparer de manière optimale le patient avant qu’il ne soit placé devant le fait accompli du traitement stationnaire. La préhabilitation s’inscrit en plein dans cette démarche, en offrant une fenêtre de temps plus large permettant d’intégrer tous les éléments contributifs à une évolution favorable.

Bibliographie:

- Astrand PO, Rodahl K: Manuel de physiologie de l’exercice musculaire, Masson 1973

- Jenoure P: Elettrostimolazione e fitness, Giornale Sport 144 Nov 2021

- Jenoure P: L’électromyostimulation, un instrument thérapeutique efficace mais peu Utilisé parce que méconnu. Sciences & Sports 2020; 35: 111–114.

- Jenoure P: Return to sport dopo rottura del legamento crociato anteriore o…secondo quali criteri si può permettere al paziente di riprendere con una massima di sicurezza le sue attività sportive dopo il trattamento (referto interno all’Ars Medica)

- The UK Chief Medical Officers physical activity guidelines report 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/832868/uk-chief-medical-officers-physical-activity-guidelines.pdf (letzter Abruf 15.02.2022)

- Pearse RM, Harrison DA, James P, et al.: Identification and characterisation of the high-risk surgical population in the United Kingdom. Critical Care 2006; 10(3): R81.

- Khuri SF, Henderson WG, DePalma RG, et al.: Determinants of long-term survival after major surgery and the adverse effect of postoperative complications. Annals of Surgery 2005; 242(3): 326–334.

- Girish M, Trayner E, Dammann O, et al.: Symptom-limited stair climbing as a predictor of post-operative cardiopulmonary complications after high-risk surgery. Chest 2001; 120(4): 1147–1151.

- Reilly DF, McNeely MJ, Doerner D, et al.: Self-reported exercise tolerance and the risk of serious perioperative complications. Archives of Internal Medicine 1999; 159(18): 2185–2192.

- Lawrence VA, Hazuda HP, Cornell JE, et al.: Functional independence after major abdominal surgery in the elderly. Journal of the American College of Surgeons 2004; 199(5): 762–772.

- Older R, Smith R, Courtney B, Hone R: Preoperative evaluation of cardiac failure and ischemia in elderly patients by cardiopulmonary exercise testing. Chest 1993; 104(3): 701–704.

- Carlisle J, Swart M: Mid-term survival after abdominal aortic aneurysm surgery predicted by cardiopulmonary exercise testing. British Journal of Surgery 2007; 94(8): 966–969.

- Datta D, Lahiri B: Preoperative evaluation of patients undergoing lung resection surgery. Chest 2003; 123(6): 2096–2103.

- Hennis PJ, Meale PM, Grocott MP: Cardiopulmonary exercise testing for the evaluation of perioperative risk in noncardiopulmonary surgery. Postgraduate Medical Journal 2011; 87(1030): 550–557.

- Snowden CP, Prentis JM, Anderson HL, et al.: Submaximal cardiopulmonary exercise testing predicts complications and hospital length of stay in patients undergoing major elective surgery. Annals of Surgery 2010; 251(3): 535–541.

- Wilson RJ, Davies S, Yates D, Redman J, Stone M: Impaired functional capacity is associated with all-cause mortality after major elective intra-abdominal surgery. British Journal of Anaesthesia 2010; 105(3): 297–303.

- West MA, Lythgoe D, Barben CP, et al.: Cardiopulmonary exercise variables are associated with postoperative morbidity after major colonic surgery: a prospective blinded observational study. British Journal of Anaesthesia 2013; 112(4): 665–671.

- Snowden CP, Prentis J, Jacques B, et al.: Cardiorespiratory fitness predicts mortality and hospital length of stay after major elective surgery in older people. Annals of Surgery 2013; 257(6): 999–1004.

- Dronkers JJ, Chorus AM, Meeteren NL, Hopman-Rock M: The association of pre-operative physical fitness and physical activity with outcome after scheduled major abdominal surgery. Anaesthesia 2013; 68(1): 67–73.

- Singh F, Newton RU, Galvão DA, et al.: A systematic review of pre-surgical exercise intervention studies with cancer patients. Surgical Oncology 2013; 22(2): 92–104.

- West MA, Loughney L, Lythgoe D, et al.: Effect of prehabilitation on objectively measured physical fitness after neoadjuvant treatment in preoperative rectal cancer patients: a blinded interventional pilot study. British Journal of Anaesthesia 2014; 114(2): 244–251.

- Schmid D, Leitzmann MF: Association between physical activity and mortality among breast cancer and colorectal cancer survivors: a systematic review and meta-analysis. Annals of Oncology 2014; 25(7): 1293–1311.

- National Institute for Health and Care Excellence: London. Lower limb peripheral arterial disease: diagnosis and management: NICE clinical guideline 147. 2012, www.nice.org.uk/guidance/cg147 (letzter Abruf 15.02.2022)

- Royal College of Anaesthetics. Patient leaflet . Fitter, Better, Sooner. www.rcoa.ac.uk/sites/default/files/ documents/2020-05/FitterBetterSooner2018web.pdf, (letzter Abruf 15.02.2022)

- Physical activity, A Guide For Health Practitioners The benefits of physical activity on our health and wellbeing movement for movement Version 10 – November 2020, https://basem.co.uk (letzter Abruf 15.02.2022)

- Philippossian R, Lüthi F, Pichonnaz C: Réadaptation préopératoire avant arthroplastie du membre inférieur: connaissances et perspectives. Revue Medical Suisse 2021; 762.

- Hettinger T: Isometrisches Muskeltraining, 4. überarbeitete und erweiterte Auflage. 1972. Stuttgart: Georg Thieme.

HAUSARZT PRAXIS 2022; 17(3): 34–36